「猿に絵馬」の意味(語源由来・類義語)

【ことわざ】

猿に絵馬

【読み方】

さるにえま

【意味】

取り合わせがよいこと。

昔の人々が猿と馬の関係を大切に思って、それを表現するものを使ったんやね。現代でいうと、ソースととんかつみたいな、離せない組み合わせを表す言葉やろ。良い取り合わせの大切さを教えてくれるんやな。

【語源・由来】

猿が馬の守護神とされることから。

・梅に鶯(うめにうぐいす)

・獅子に牡丹(ししにぼたん)

・竹に雀(たけにすずめ)

「猿に絵馬」の解説

「猿に絵馬」っていう言葉は、とってもうまく合っているもの、ピッタリの組み合わせを示すんだよ。昔の話によると、猿は馬小屋を守る役割があったと信じられていたんだ。だから、農家の人たちは「申」と書かれた紙を馬小屋に貼って、守ってもらおうと思っていたんだよ。

そして、特別な日やお祭りの時には、猿が馬を引いている絵が描かれた絵馬や神札を使ったりしてたんだ。この絵馬と猿の関係が、とても良く合っていると思われていたから、この言葉が生まれたんだよ。だから、何かがとても良く合っている時、まるで「猿に絵馬」のようだね、って言うことができるんだ。

「猿に絵馬」の使い方

「猿に絵馬」の例文

- 今の部長と課長は、猿に絵馬、最高の組み合わせでやる気も出るし快適な職場です。

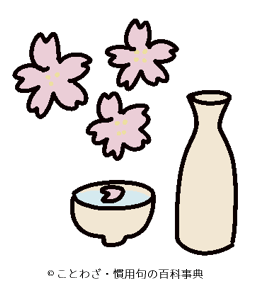

- 桜が満開ですね。お弁当広げて日本酒で一杯なんて、猿に絵馬ですね。

- イベント企画としては場所も時期のベストです。猿に絵馬のようないいイベントになるでしょう。

- 猿に絵馬、いいカップルですね。どちらがお猿さんかな。

まとめ

欧米では、古代ローマから「猿」のイメージはあまりいいものではありません。中世でも寓話の中の猿はどちらかというと悪者が多かったようです。真偽は分かりませんが、「猿の惑星」という映画はアジア人、特に日本人が世界を牛耳ることをシナリオの原点としているなどという話もありました。イスラム教では犬は不浄(ふじょう)なものとして嫌われものです。同じ動物でも地域・文化・宗教の違いで全く違った印象なのですね。

さらに、正月や祭りの時には、猿が馬を引く姿を描いた絵馬や神札が使われたことから、この言葉が生まれたんだよ。