当サイトに収録してある、ことわざ一覧検索(ことわざ集)です。

ことわざというのは、生活をしていく上に役立つ色々な知恵を教えてくれることばになります。上手な例えを使った短い言葉で人生の教えや心理をあらわすものになります。

慣用句は「慣用句一覧検索」をお使いください。

故事成語は「有名な故事成語一覧と意味付き」をお使いください。

「ことわざ」「慣用句」「故事成語」の違いは、こちらの記事をご覧ください。

【スポンサーリンク】

目次

- ことわざ一覧を50音別に検索

- 故事ことわざの主要出典解説一覧

- 有名なことわざ100選

- 【小学生用】小学校で習うことわざ312選

- ことわざ「専門家コラム」

- 【中学生用】試験によく出ることわざ一覧

- 【大学受験】入試現代文によく出る!必須ことわざ一覧

- 【大学受験】入試で頻出!英語のことわざ・慣用句一覧

- 座右の銘にしたいことわざ100戦

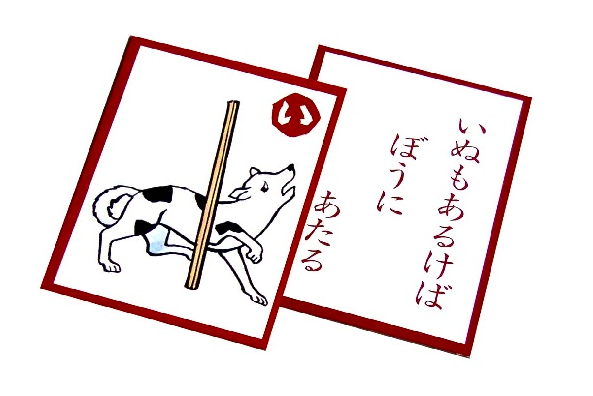

- 東西いろはかるた一覧【江戸・京都・大阪(名古屋)】

- よく使うことわざランキングTOP40

- 人間関係のことわざ

- 恋愛・片思い・結婚のことわざ

- 夫婦・男女関係のことわざ

- 性格・気質のことわざ

- ビジネスで使えることわざ

- お金に関することわざ一覧

- 本当は怖いことわざ

- 人生・日常生活のことわざ

- 才能のことわざ

- 衣・食・住のことわざ

- 誤用・間違えやすいことわざ慣用句

- 数字のことわざ

- 動物のことわざ

- かっこいいことわざ

- 素晴らしいことわざ

- 心に響く!素敵なことわざ

- 努力・忍耐のことわざ

- 挑戦のことわざ

- 面白いことわざ

- 悪い意味・不幸・物事がうまくいかないことわざ

- ダメ人間・愚か者のことわざ

- 幸せ・幸運のことわざ

- 美しい・美人のことわざ

- 季節のことわざ

- 感情・心理のことわざ

- 世界のことわざ

- 日本の有名なことわざ英語表現100選

- ことわざクイズ問題

- 難しいことわざ

- 主要なことわざの詳しい解説

ことわざ一覧を50音別に検索

| あ | い | う | え | お |

| か | き | く | け | こ |

| さ | し | す | せ | そ |

| た | ち | つ | て | と |

| な | に | ぬ | ね | の |

| は | ひ | ふ | へ | ほ |

| ま | み | む | め | も |

| や | ゆ | よ | ||

| ら | り | る | れ | ろ |

| わ |

故事ことわざの主要出典解説一覧

【スポンサーリンク】

有名なことわざ100選

【小学生用】小学校で習うことわざ312選

ことわざ「専門家コラム」

「ことわざ・慣用句の百科事典」コラム

【中学生用】試験によく出ることわざ一覧

【スポンサーリンク】

【大学受験】入試現代文によく出る!必須ことわざ一覧

【大学受験】入試で頻出!英語のことわざ・慣用句一覧

座右の銘にしたいことわざ100戦

東西いろはかるた一覧【江戸・京都・大阪(名古屋)】

よく使うことわざランキングTOP40

人間関係のことわざ

【スポンサーリンク】

恋愛・片思い・結婚のことわざ

夫婦・男女関係のことわざ

性格・気質のことわざ

ビジネスで使えることわざ

お金に関することわざ一覧

本当は怖いことわざ

人生・日常生活のことわざ

才能のことわざ

衣・食・住のことわざ

誤用・間違えやすいことわざ慣用句

数字のことわざ

動物のことわざ

かっこいいことわざ

素晴らしいことわざ

心に響く!素敵なことわざ

【スポンサーリンク】

努力・忍耐のことわざ

挑戦のことわざ

面白いことわざ

悪い意味・不幸・物事がうまくいかないことわざ

ダメ人間・愚か者のことわざ

幸せ・幸運のことわざ

【スポンサーリンク】

美しい・美人のことわざ

季節のことわざ

感情・心理のことわざ

世界のことわざ

【スポンサーリンク】

日本の有名なことわざ英語表現100選

ことわざクイズ問題

難しいことわざ

主要なことわざの詳しい解説