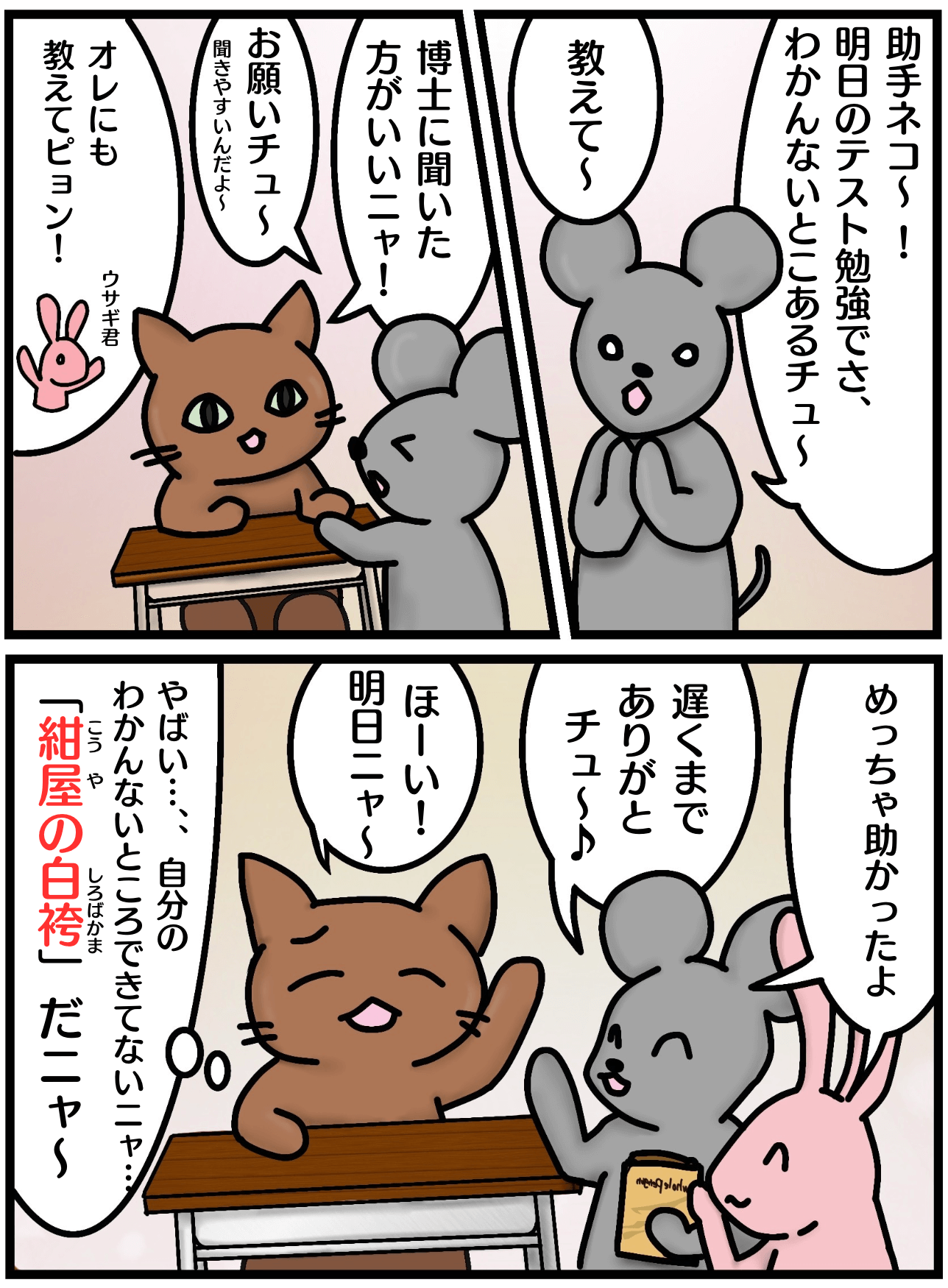

「紺屋の白袴」とは

読み方・意味

- ことわざ:紺屋の白袴

- 読み方:こうやのしろばかま

- 意味:他人のために忙しく働き、自分のことまで手がまわらないことのたとえ。

「紺屋の白袴(こうやのしろばかま)」は、他人のために忙しく働き、自分自身のことには手が回らない様子を表すことわざです。

また、専門技術を持ちながら、それを自分には適用できていないことを指すこともあります。

たとえば、医者が自分の健康管理を怠る「医者の不養生」や、髪結い職人が自分の髪を整えない「髪結い髪結わず」と同じような意味を持ちます。

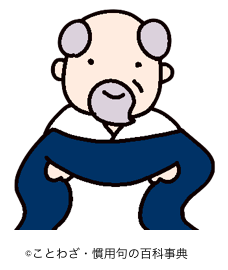

「紺屋の白袴」の語源・由来

「紺屋の白袴」は、染物屋(紺屋)が他人の袴を紺色に染めるのに忙しく、自分の袴を染める時間がなく、白いまま着ていることに由来します。

江戸時代の染物屋は繁盛しており、仕事に追われて自分の衣服まで気を配る余裕がなかったことが背景にあります。

ただし、一説には、染色の液を扱いながらも自分の白袴には一滴も染みをつけないという職人の誇りや技術を表しているという解釈もあります。

しかし、この解釈を裏付ける確かな用例は見つかっていません。

視覚的にも「紺」と「白」のコントラストが鮮やかで印象に残りやすいため、「紺屋の白袴」は江戸時代から広く使われ、現在に至るまで日常会話でも見られることわざの一つです。

「紺屋の白袴」の使い方

「紺屋の白袴」の例文

- 彼は人気のある歯科医で、患者には毎日の歯磨きや定期健診を勧めるが、自分は忙しくて歯を治療する暇もないらしい。まさに紺屋の白袴だ。

- 友人は料理研究家としてレシピ本を何冊も出版しているが、忙しさのあまり自宅ではインスタント食品ばかり食べているという。完全に紺屋の白袴だな。

- 彼は会社の健康管理部門で働いており、社員の健康診断を管理しているが、自分は忙しくてよく身体をこわしている。紺屋の白袴とはこのことだ。

- ウェブデザイナーの彼は、クライアントのサイトをおしゃれに仕上げるのに、忙しさのあまり自分の個人サイトは何年も更新されていない。まさしく紺屋の白袴だ。

- 教育熱心な母親は、子どもの勉強をしっかり見ているが、自分はニュースすらチェックする暇がないと言っている。紺屋の白袴にならないよう気をつけてほしい。

文学作品などの用例

紺屋の白袴、医者の不養生ということもあるが、物理の学徒等が日常お互いに自由に話し合う場合の用語には存外合理的でないものが多数にあって、問題の「速度のはやい」などもその一例である。この場合の「速度」は俗語の「はやさ」と同義であって術語のヴェロシティーと同じではないのである。(『随筆難』寺田寅彦)

「紺屋の白袴」の類義語・似たことわざ

「紺屋の白袴」の対義語

「紺屋の白袴」の注意点

他人のことに忙しく、自分のことが疎かになっている場面に適用する

→ 自分のこともしっかりこなしつつ、他人のこともやっている場合には使わない。

(例:✕「彼は部下の指導も完璧で、自分の仕事も問題なくこなしている。まさに紺屋の白袴だ」→ 自分の仕事もできているため不適切)

「紺屋の白袴」の英語表現

The shoemaker’s son always goes barefoot.

直訳:靴屋の息子はいつも裸足である。

意味:専門家や職人が、他人のためには熱心に働くが、自分や身内のことは後回しになりがちである、という意味のことわざ。

例文:He’s a computer expert, but his own laptop is always broken. The shoemaker’s son always goes barefoot.

(彼はコンピューターの専門家なのに、自分のノートパソコンはいつも壊れている。まさに「靴屋の息子はいつも裸足」だね。)