| ことわざ | 縁の下の力持ち |

| 読み方 | えんのしたのちからもち |

| 意味 | 人の目につかないところで、他人のために苦労や努力をすること。また、そのような人のこと。 |

現在の日本において、「縁の下の力持ち」は主に「目立たない場所で組織や誰かを支える素晴らしい人」を称える、ポジティブな褒め言葉として定着しています。しかし、言葉が生まれた当初は、現代とは少々異なるニュアンスで使われていました。

目次

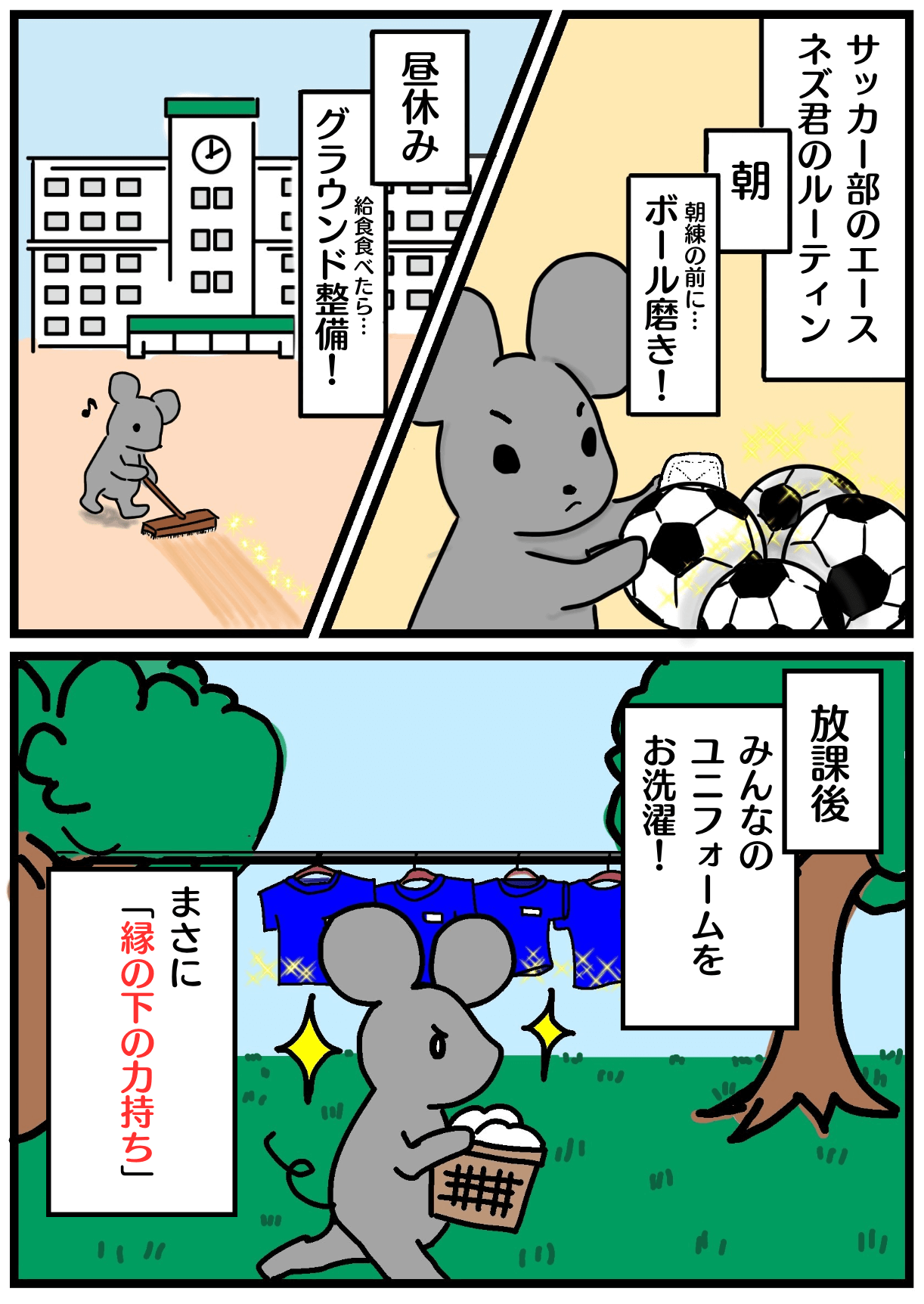

「縁の下の力持ち」のマンガ

「縁の下の力持ち」の語源・由来

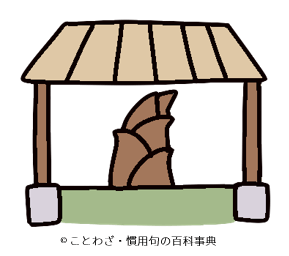

「縁の下」とは、日本家屋の床下にある暗く狭い空間を指します。そして、ここでの「力持ち」とは、単に筋肉質な人を指すのではなく、かつて神社や寺の境内、盛り場などで重い石や米俵を持ち上げて見せた「力持ち芸」という見世物を指していました。

この芸は人に見せてこそ価値があるものであり、誰の目にも触れない「縁の下」でいくら力を振るっても、観客からの喝采を得ることはできません。そのため、明治や大正の頃までは「他人のためにいくら骨を折っても、報われないこと」を意味し、むしろ「そんな無駄なことはやめたほうがよい」という否定的な文脈で使われることが多かったのです。

しかし、明治初期に力持ち芸が廃れると、人々は「力持ち」という言葉を「腕力の強い人」や「支える人」と捉えるようになりました。さらに、社会が組織化されるにつれ、表舞台に立つ人だけでなく、裏で支える事務や保守といった役割の重要性が認識されるようになります。こうして、時代の変化とともに「報われない徒労」という意味から「称賛されるべき裏方」へと、その評価が劇的に転換していったのです。

「縁の下の力持ち」の使い方

「縁の下の力持ち」の例文

- 私たちのクラスが合唱コンクールで優勝できたのは、毎日ピアノ伴奏を影で支えてくれた〇〇君という「縁の下の力持ち」がいたからだ。

- 家族が毎日気持ちよく過ごせるのは、家事を一手に引き受けてくれている母の「縁の下の力持ち」があってこそだ。

- システムエンジニアの仕事は、トラブルがない限り注目されることは少ないが、社会のインフラを維持する「縁の下の力持ち」としての誇りがある。

「縁の下の力持ち」の類義語

| 語句 | 意味 |

| 陰の立役者(かげのたてやくしゃ) | 表には出ないが、物事を成功させるために中心となって尽力した人のこと。 |

| 黒衣(くろご) | 歌舞伎で舞台を手伝う黒装束の人。転じて、裏方に徹して人を助けること。 |

「陰の立役者」は、よりその人の功績が「決定的なものであった」と強調したい場合に適しています。

「縁の下の力持ち」の対義語

| 語句 | 意味 |

| 独り舞台(ひとりぶたい) | その人だけが注目を集め、思うままに活躍すること。 |

| 有名無実(ゆうめいむじつ) | 名前ばかりが立派で、それに伴う実質や実力がないこと。 |

「独り舞台」は、周囲の支えが見えなくなるほど突出して目立っている状況を指し、静かに支える「縁の下」とは対極の状態を表します。

※当サイトでは、厳密な対義語のほかに、反対方向の教訓や姿勢を示す言葉も参考として掲載しています。

「縁の下の力持ち」の英語での表現

英語圏でも、目立たない功労者を称える表現がいくつかあります。

- An unsung hero

(称えられることのない英雄)

功績があるにもかかわらず、公に褒められたり歌(詩)に詠まれたりすることのない人を指す、非常に格調高い表現です。 - A behind-the-scenes supporter

(舞台裏の支持者)

日本語の「裏方」に近い、実務的なニュアンスを持つ表現です。

「縁の下の力持ち」の注意点・まとめ

「縁の下の力持ち」を現代で使う際、一点だけ心に留めておきたいマナーがあります。それは、目上の人に対して使う場合には、慎重な言葉選びが必要だということです。「部長は縁の下の力持ちですね」と言ってしまうと、相手によっては「私は目立たない存在だと言われているのか」と、少し寂しく感じさせてしまうかもしれません。

尊敬する相手に対しては、「〇〇さんの細やかなお力添えのおかげで、この仕事が成立しております」のように、具体的な貢献を称える言葉に置き換えるのがより丁寧でしょう。

「縁の下の力持ち」は、かつては「無駄な努力」を揶揄する言葉でした。しかし現代において、この言葉が最高の褒め言葉へと進化した事実は、私たちの社会が「誠実な裏方」の価値を認める成熟した文化へと歩んできた証でもあります。誰にも気づかれない場所での努力が、いつか必ず誰かの助けになっている。そんな信頼に基づいた行動こそが、この言葉の本質的な価値と言えるでしょう。

参考文献

『マンガでわかる すごい! ことわざ図鑑 〈試験に出る〉』(北澤篤史著、講談社)

『ことわざを知る辞典』(北村孝一編、小学館)

『故事俗信 ことわざ大辞典 第二版』(北村孝一監修、小学館)

『広辞苑 第七版』(新村出編、岩波書店)

『大辞林 第四版』(松村明編、三省堂)