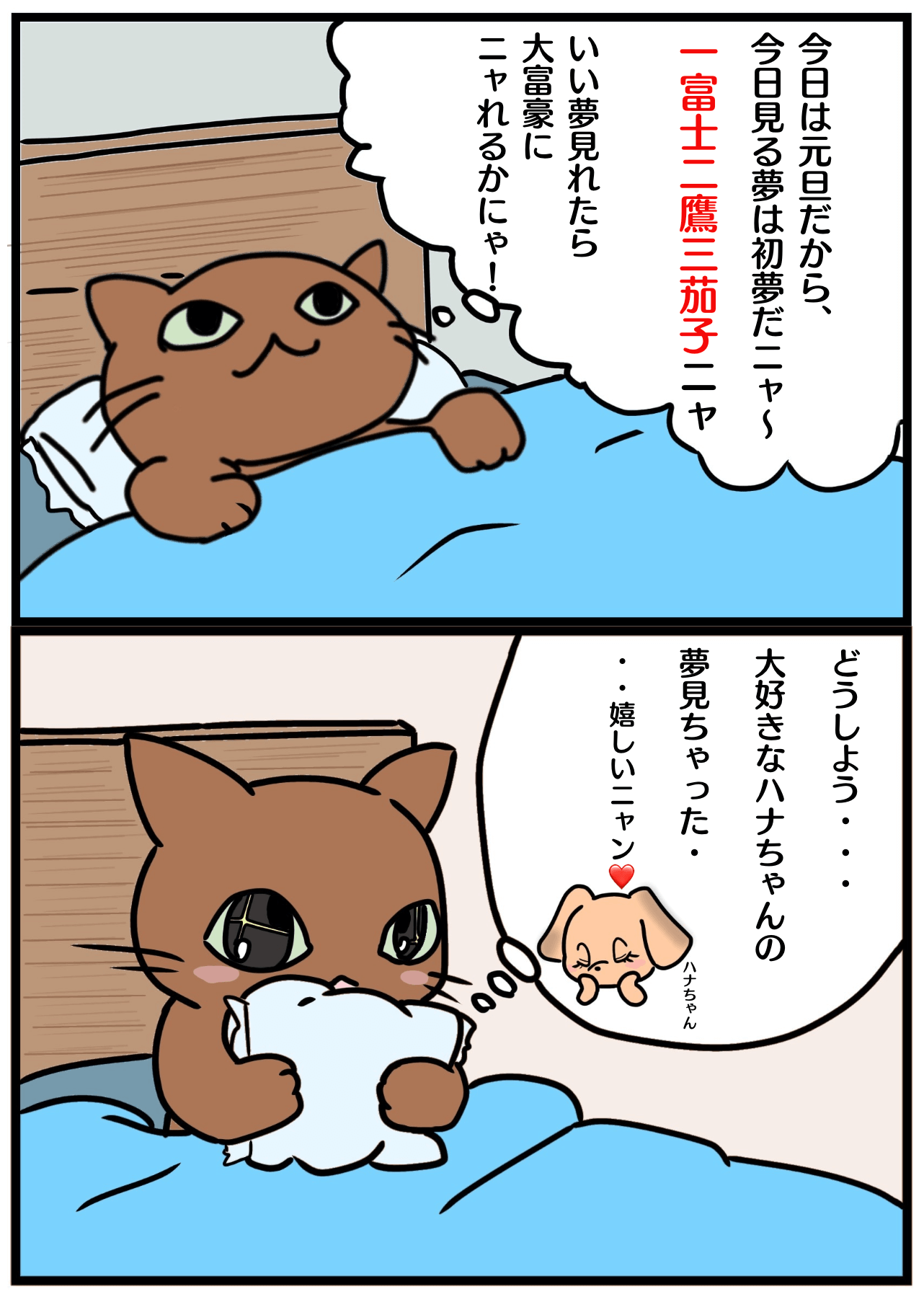

お正月が近づくと、「一富士二鷹三茄子」という言葉を耳にする機会が増えます。

しかし、この言葉の意味や由来について、深く考えたことがある人はどれくらいいるでしょうか。

「一富士二鷹三茄子」は、縁起の良い初夢の順番を表すことわざとして広く知られていますが、実は「四扇五煙草六座頭」と続く説もあります。

この続きがどのような意味を持ち、どのようにして広まったのかを知ることで、日本の伝統文化への理解がより深まるでしょう。

この記事では、「一富士二鷹三茄子」の意味や例文はもちろんのこと、語源や由来についても詳しく解説します。

記事を読み進めることで、「一富士二鷹三茄子」という言葉の背景にある文化的な意味を理解し、新しい年をより縁起よく迎えるための知識を深めることができるでしょう。

目次

「一富士二鷹三茄子」の読み方・意味

【ことわざ】

一富士二鷹三茄子

【読み方】

いちふじにたかさんなすび

【意味】

夢(とくに初夢)に見ると縁起がよいものを、順に3つ並べたもの。

「一富士二鷹三茄子」の続き「四扇五煙草六座頭」とは?

「一富士二鷹三茄子」に続くとされる言葉は、「四扇五煙草六座頭(しせんごたばころくざとう)」です。

この続きは、江戸時代の辞書『俚言集覧(りげんしゅうらん)』の自筆本の欄外に書かれていたもので、後から付け加えられたものと推測されています。

「四扇」とは?

「四扇」は、祭礼や舞踊の小道具としても使われる「扇」を指します。

「扇」は仰ぐための道具であると同時に、商売繁盛や子孫の繁栄を願う縁起物とされています。

特に、その形が末広がりであることから、縁起が良いと考えられています。

「五煙草」とは?

「五煙草」は、煙草の煙が上にのぼることから、運気の上昇や幸運を象徴するものとして縁起物とされてきました。

また、「煙草」は酒とともに、お祭りやお祝い事など、人が集まるおめでたい場面で目にする機会が多いものです。

そのため、縁起の良いものとして「一富士二鷹三茄子」の続きに加えられたと考えられています。

「六座頭」とは?

「六座頭」の「座頭」とは、琵琶法師の座に所属する盲目の演奏家のことを指します。

中世では「琵琶法師」の通称となり、近世では琵琶や三味線などを演奏しながら歌を歌い、物語を語るだけでなく、按摩(あんま)や鍼(はり)治療、金融などを業とする者もいました。

「座頭」は髪の毛を剃っていることから、頭に毛がないことを「怪我ない(毛がない)」と掛け、家内安全を祈願する意味が込められているといわれています。

「四葬式、五雪隠」と続く説もある

そのほかに、「四葬式、五雪隠(しそうろう、ごせっちん)」と続く説もあります。

「雪隠」とは、トイレのことを指します。

「葬式」と「雪隠」が縁起物とされる「一富士二鷹三茄子」に続くのは、現実と逆のことが起きる「逆夢」を示していると考えられています。

「一富士二鷹三茄子」の使い方

「一富士二鷹三茄子」の例文

- 一富士二鷹三茄子じゃなくても初夢宝くじが当たった夢でもいいな。

- 今年もいい年でありますようにと祈りながら寝ましょう。一富士二鷹三茄子、どれか見たいですね。

- 富士山に登る初夢を見た。「一富士二鷹三茄子」というように、とても縁起がよいなあ。

- 一富士二鷹三茄子と思いながら寝たけど、全然違う夢だったな。

- 一富士二鷹三茄子の鷹の夢を見たのは去年、特に良いことはなかったけど、病気をしなかったことは良かったな。

コラム:初夢と「一富士二鷹三茄子」

「一富士二鷹三茄子」は、毎年お正月になると「一年の計は元旦にあり」とともに、よく耳にする表現です。

初夢に見ると縁起がよいとされるものを順に並べていますが、ここでは、このことわざについて、その背後にあるものを含めて、研究者の視点から日頃考えていることを書いてみましょう。

私の幼い頃(1950年代)も、正月になると年上の人たちはいつも初夢を話題にし、このことわざも口にしていた記憶があります。

当時は、年齢を数え年(生まれたときに一歳とする)でいうのがふつうで、大晦日には「年取り」の食膳をかこみ、新年になると一つ年をとるとされていました。

新年を迎えるのはいまも変わりませんが、その意味は昔のほうが重いものがあったわけです。

多くの人が新たな年に期待をこめ、一年を占うものとして初夢にも大きな関心をよせていたといえるでしょう。

さらに江戸時代にさかのぼると、よい初夢を見ようと、七福神が乗った宝船などの刷り物を枕の下に入れて寝る習わしもありました。

「一富士二鷹三茄子」は、いつの頃から縁起のよい初夢とされるようになったのでしょうか。

17世後期には、初夢と「一富士二鷹」を結びつけた俳諧(俳句)があり、18世紀になると、実用的な字典で「一富士二鷹三茄子」の夢を最上とするものもありますから、17世紀末期から18世紀初期には、ひろく知られるようになったものと推定できます。

「富士」は日本一高い山で、その姿が優美で気高く感じられ、山岳信仰の霊山ともされてきました。

「鷹」は眼光するどい猛禽で、狩猟能力にたけ、古くから鷹狩りに用いられています。

ことわざの世界でも「能ある鷹は爪かくす」や「鷹は飢えても穂はつまず」のように、俊敏で力強く、誇り高いものとされています。

この二つは、瑞夢(縁起のよい夢)にふさわしいものと多くの人が納得できるでしょう。

では、三番目の「茄子」はどうでしょうか? 最初の二つと違って、なぜ縁起がよいのか、ぴんとこないかもしれません。

茄子は花が咲くと、ほとんど徒花(あだばな)がなく実がなるので、「親の意見と茄子の花は千に一つも徒はない」ということわざがあります。

子や孫にめぐまれ、繁栄につながるものとみてよい、と私は考えています。

「一富士二鷹三茄子」がなぜ縁起がよいのか、その理由について考えてみましたが、江戸時代の人びとはどう思っていたのでしょうか。

これをたしかめるために、当時の夢合わせ(夢うらない。見た夢の意味を教えてくれるもの)の本を少し見てみましょう。

「新版絵入ゆめあはせ」(安永4年〔1775〕)では、次のように説明されています(浅間神社社務所編『富士の研究』一による。わかりやすく書きかえました)。

身分制度のきびしかった江戸時代と今日では少し感覚がちがうところもありますが、大筋では私たちが感じていることに通じる内容ですね。

念のため、『夢合延寿袋大成』(安永6年〔1777〕序)など、夢合わせについてさらにくわしく書かれた本も参照してみましたが、基本的なとらえ方は変わりません。

夢に見たことをどう解釈するかは、人によって違う面もありますが、「一富士二鷹三茄子」の場合は、いずれも縁起のよい夢としてとらえられています。

そして、思いがけない幸運がおとずれ、えらくなったり、見る目のある人にかわいがられて望みがかない、子宝にもめぐまれ、家族が健康で子どもとともに繁栄するというイメージが、一般に受け入れられていたとみてよいでしょう。

©2024 Yoshikatsu KITAMURA

「一富士二鷹三茄子」のクイズ問題

Q1

次の画像に表示される4択問題に答えよ。

Q2

「一富士二鷹三茄子」の続きとして伝えられていることばはどれ?

- 四亀五鶴六松

- 四扇五煙草六座頭

- 四桜五鯉六竹

.png)

Q3

「一富士二鷹三茄子」の語源は諸説あるが、有力な説はどれ?

- 江戸時代の商人が縁起物として考案した説

- 徳川家康にゆかりのある駿河国の名物・高価なものを指す説

- 仏教の経典に由来する説

.png)

Q4

「一富士二鷹三茄子」が初夢として語られるようになったのはいつ頃?

- 平安時代

- 室町時代

- 江戸時代

.png)