目次

「壁に耳あり障子に目あり」とは

読み方・意味

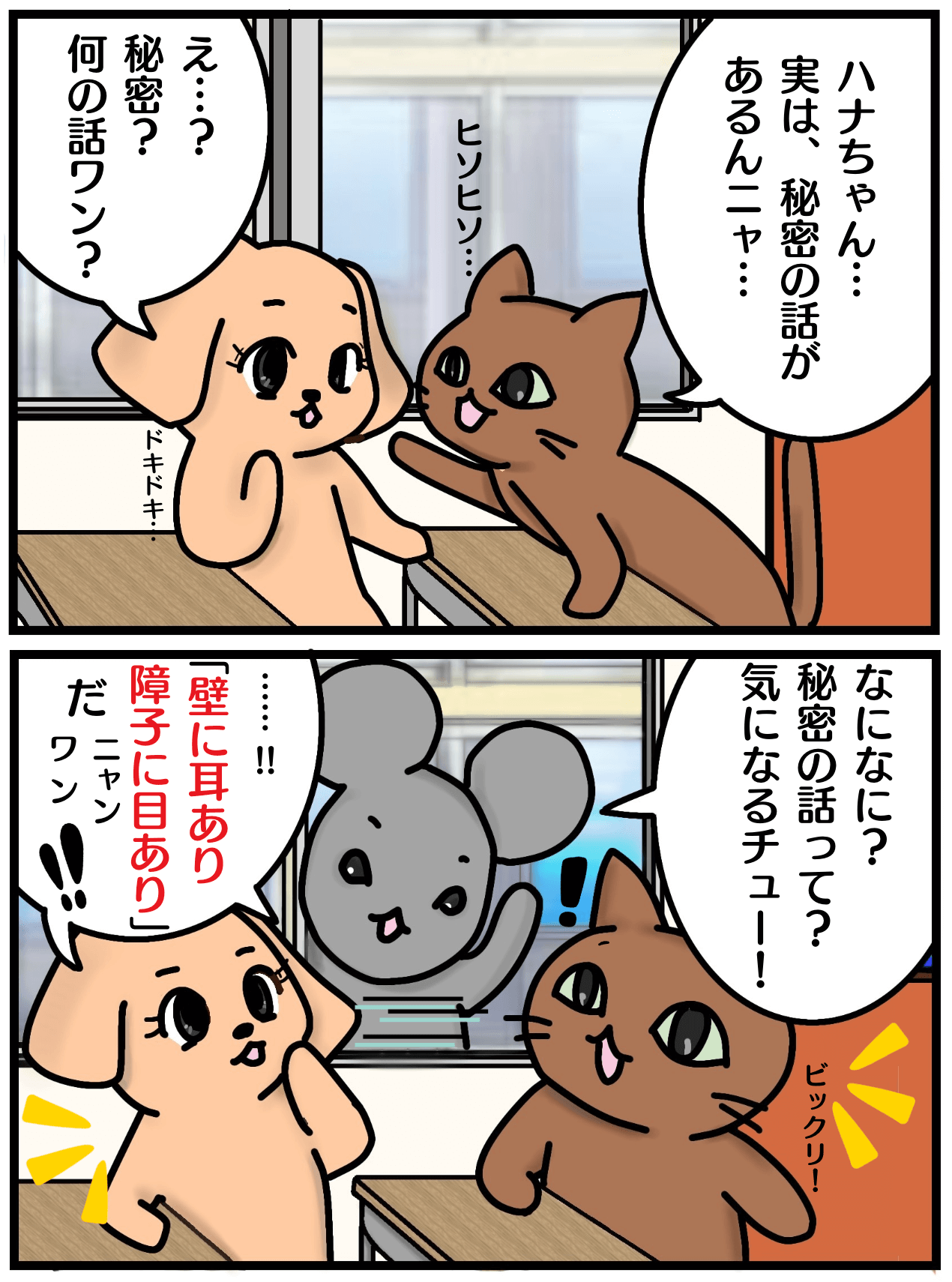

- ことわざ:壁に耳あり障子に目あり

- 読み方:かべにみみありしょうじにめあり

- 意味:秘密はもれやすいということ。

「壁に耳あり障子に目あり」とは、秘密にしたいことでも、どこで誰が聞いたり見たりしているかわからず、隠し事は漏れやすいという意味のことわざです。

「壁に耳」ともいいます。

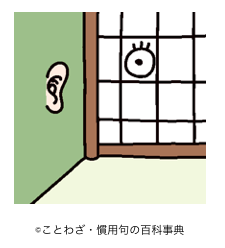

「壁に耳あり」は、壁の向こう側で誰かが話を聞いているかもしれないという意味。

「障子に目あり」は、障子の隙間や穴から誰かが見ているかもしれないという意味です。

このことわざは、不用意に秘密を話さないように気をつけるべきだという戒めの言葉として使われます。

特に大事な話や噂話をする時には、誰が聞いているかわからないため、注意するようにという意味を込めて使われます。

「壁に耳あり障子に目あり」の語源・由来

「壁に耳あり障子に目あり」の語源は、鎌倉時代の『平家物語』にある「やぶに目、かべに耳といふことあり」という表現にさかのぼることができます。

ことわざを知る辞典によると、「壁に耳あり」は中国語から入ったものと推定されています。

一三世紀の文献に確認できる古い表現で、「墻(かき)に縫(ぬいめ)あり」と続けることもありましたから、中国語から入ったものと推定してよいでしょう。

江戸後期には、「障子に目あり」のほか、「徳利に口あり」などと続けることもありました。

「壁に耳あり」の部分は、昔の日本の家の造りが関係しています。かつての家屋は砂壁が一般的で、壁に耳を当てると隣の部屋の会話が聞こえやすい構造になっていました。

また、「障子に目あり」については、正確にいつから使われるようになったのかは不明ですが、障子は紙でできており、指で穴を開ければ簡単に向こう側を覗くことができたため、「誰がどこで見ているかわからない」という戒めとして使われるようになったと考えられます。

このように、昔の家の構造がもとになり、密談が漏れやすいことを戒める意味で広まったことわざです。

江戸時代の歌舞伎『夢結蝶鳥追(ゆめむすぶちょうにとりおい)』にも登場し、さらに広く使われるようになりました。

「壁に耳あり障子に目あり」の使い方

「壁に耳あり障子に目あり」の例文

- 「ここだけの話だけど…」と言おうとしたら、友達に『壁に耳あり障子に目あり』だからやめたほうがいいよ、と注意された。

- 秘密の作戦会議をしていたら、隣の部屋に先生がいたことがわかり、まさに『壁に耳あり障子に目あり』だったと後悔した。

- 友達とこっそりサプライズパーティーの計画を話していたら、主役の本人が近くで聞いていて驚いた。『壁に耳あり障子に目あり』だから気をつけるべきだった。

- 親にバレないようにテストの点数をこっそり隠していたのに、いつの間にか知っていた。『壁に耳あり障子に目あり』とは本当だ。

- ある芸能人の極秘結婚の話がすぐに広まった。『壁に耳あり障子に目あり』だから、どこから情報が漏れるかわからない。

文学作品などの用例

「これ、大次、口をつつしめ!」

「お言葉ではございますが、しかし――。」

「わかっておる。それに相違ないが、なあ伴、山役人は、あれで仲なか耳が早いでな、よいか。あっはっは。」

大次郎、なみだを持った眼を伏せて、

「は。ちと、ことばがすぎましたようで。」

「いや、なに、そちの申すとおりではあるが、そこがそれ、下世話にもいう、壁に耳あり障子に眼ありでな――。」

法外先生、急に声をあらためて、

「若いぞ、大次郎!」

「おそれいりました。」(『煩悩秘文書』林不忘)

「壁に耳あり障子に目あり」の類義語・似たことわざ

- 石に耳あり

- 後ろの目壁に耳

- 壁に耳あり徳利に口あり

- 昼には目あり夜には耳あり

- 壁の物言う世

- 牆に耳あり

- 障子に目あり

- 闇夜に目あり

- 藪に目

- こそこそ三里

- 天知る地知る我知る子知る

- 隠れたるより見るるはなし

「壁に耳あり障子に目あり」の対義語

- なし

「壁に耳あり障子に目あり」の注意点

- 「盗み聞き=悪いこと」と誤解される場合がある

→ 偶然聞こえてしまうこともあるため、盗み聞きを非難する言葉として使わない方がよい。

(例:✕「さっきの話、聞こえちゃった?壁に耳あり障子に目ありだからね!」→ 偶然聞こえた人を責めるニュアンスになりやすい)

「壁に耳あり障子に目あり」の英語表現

Walls have ears.

直訳: 壁には耳がある。

意味: 誰が聞いているかわからないので、秘密の話は慎んだほうがよい、という意味のことわざ。

例文: Be careful what you say in this room—walls have ears.

(この部屋では話す内容に気をつけて。壁に耳ありだよ。)

Fields have eyes, and woods have ears.

直訳: 野には目があり、森には耳がある。

意味: どこで誰が見聞きしているかわからないので、秘密は漏れやすいという意味のことわざ。

例文: You never know who might be watching or listening. After all, fields have eyes, and woods have ears.

(誰が見ていたり聞いていたりするかわからない。何しろ、野に目あり、森に耳ありだからね。)