「渇しても盗泉の水を飲まず」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳)

渇しても盗泉の水を飲まず

【読み方】

かっしてもとうせんのみずをのまず

【意味】

どんなに辛く苦しいことがあっても、決して悪いことはしてはいけないということ。

不正な手段で得たものなんて、どんなに困ってても絶対に触れへんねんてな。誠実に生きるってことやな、これは。大事な教えやね!

【語源・由来】

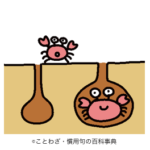

孔子が中国の山東省を旅していたとき、泗水にある「盗泉」という名の泉を通りかかった。その時、孔子はのどの渇きを覚えたが、「盗泉」という泉の名を嫌い、その泉の水を一滴も飲まなかったという故事からきている。『猛虎行』より、「渇不飲盗泉水、熱不息悪木陰。」という一行がある。孔子はのどが渇いても、「盗泉」という名の泉の水は飲まず、どんなに熱くとも、「悪木」という名の木の下には休まない。「悪木」に日よけとなる枝がないわけではないが、志の高きものはあれこれと思い悩むものである。と、立派に生きていくには大変な様を表している。

【類義語】

・悪木盗泉

・鷹は飢えても穂を摘まず

・虎は飢えても死したる肉を食わず

・熱しても悪木の陰に憩わず

・武士は食わねど高楊枝

【対義語】

・背に腹はかえられぬ

【英語訳】

・The eagle does not catch flies.

・The eagle does not war against frogs.

・An elephant does not catch mice.

・Better to be beaten than be in bad company.

eagle ➡ 鷲

flies ➡ ハエ

直訳すると、「鷲は蝿を捕まえない」となる。

●The eagle does not war against frogs.

against ➡ ~に反対して・~に敵対して

frogs ➡ カエル

直訳すると、「鷲はカエルと戦わぬ」となる。

●An elephant does not catch mice.

elephant ➡ ゾウ

mice ➡ ネズミ

直訳すると、「象は鼠を捕らえない」となる。

●Better to be beaten than be in bad company.

to be beaten ➡ 叩かれた・打ち負かされた・負けた

bad company ➡ 悪友の

直訳すると、「悪い奴の仲間入りをするくらいなら殴られるほうがましだ」になる。

「渇しても盗泉の水を飲まず」の解説

「渇しても盗泉の水を飲まず」ということわざは、ちょっと変わった話があるんだよ。この言葉の背後には、古代中国の偉大な思想家である孔子の故事が隠れているんだ。

話はこんな感じだよ。孔子が旅行中にすごくのどが渇いて困ったことがあったんだ。そこへ、おいしそうな泉があったんだけど、その泉の名前が「盗泉」。盗泉とは、「盗人の泉」という意味なんだ。孔子はその名前を嫌って、その水を飲まなかったんだよ。

でもなぜそんな名前の泉から水を飲まなかったのかというと、孔子はとても正しいことを重視していたから。不正なことや悪いことに関係するものは絶対に手を出さなかったんだね。

だから、「渇しても盗泉の水を飲まず」という言葉は、どんなに困っていても、悪い方法や不正な手段で解決しようとしないことを教えているんだ。

たとえば、テストで困った時にカンニングを考えるかもしれないけど、このことわざの教えを思い出して、ちゃんと正しい方法で解決しようと努めることが大切なんだよ。

簡単に言うと、どれだけ困った状況でも、ズルや不正なことはしないようにしよう、ということなんだね。正しいことを選ぶ勇気が、本当の強さなんだよ。

「渇しても盗泉の水を飲まず」の使い方

「渇しても盗泉の水を飲まず」の例文

- 一週間で10万って、今の金欠の僕には喉から手が出るほどうれしい話だが、渇しても盗泉の水を飲まずというように、今は苦しくても悪いことだけには手を出すのはやめよう。

- 巷では、教授が自身の功績のために、助教授の論文を自分の論文と偽り発表するという事件が起きているらしが、渇しても盗泉の水を飲まずという言葉のように悪事に手を染めるくらいなら、功績など不要だ。