【ことわざ】

暑さ寒さも彼岸まで

【読み方】

あつささむさもひがんまで

【意味】

彼岸を過ぎれば、暑さや寒さは落ち着き、過ごしやすい日々になるということ。

【語源・由来】

彼岸にあたる春分の日と秋分の日は、昼と夜の長さがほぼ同じと言われている。秋は、秋分を境に太陽の日の出が短くなり俗にいう“秋の夜長”になるため、これまでの夏の暑さがやわらぎ過ごしやすくなる。反対に春は、今まで長かった夜が春分を境に太陽の日の出が長くなるため、これまでの厳しかった冬の寒さがやわらぎ過ごしやすくなるという言い伝えからきている。

【類義語】

・寒さの果ても涅槃まで

・暑い寒いも彼岸ぎり

【対義語】

・彼岸過ぎまで七雪

【英語】

・Summer heat and winter cold don’t last after the equinox week.

・Neither summer heat nor winter cold goes beyond the equinox week.

「暑さ寒さも彼岸まで」の使い方

「暑さ寒さも彼岸まで」の例文

- 夏バテで倒れてしまいそうだが、暑さ寒さも彼岸までという言葉を信じ頑張って仕事をしよう。

- 暑さ寒さも彼岸までとよくいったもので、今まであんなに寒かった日々も彼岸を機に穏やかになって来た。

- 暑さ寒さも彼岸までというのに、まだまだ暑いですねぇ。

- 暑さ寒さも彼岸までという言葉を信じていたのに、いっこうに涼しくならないじゃないか。

- 今日は春分の日で、とても穏やかな日差しで過ごしやすい日だった。暑さ寒さも彼岸までとはまさにこのことだ。

コラム:「暑さ寒さも彼岸まで」の背景

「彼岸」とは、春分の日(3月21日ころ)と秋分の日(9月23日ころ)を中日(ちゅうにち)として、その前後のそれぞれ3日間を含む1週間をさします。

暑い夏が長くつづき、残暑がきびしい年だと思っていても、9月の下旬、秋のお彼岸の頃になると、さすがに涼しくなり、天気のよい日でも暑いとは感じなくなってきます。

また、今年の冬は寒く、いつまでも寒いのはかなわないと思っていても、3月の下旬、春のお彼岸の頃になると、日ごとに暖かくなり、曇っていても寒い感じはしなくなるものです。

おだやかで心地よい気候といってよいでしょう。

「暑さ寒さも彼岸まで」ということわざは、このあたりの季節感を簡潔かつ的確にとらえています。

文献のうえでは、いまのところ江戸時代後期(18世紀末)のことわざ集、太田全斎編『諺苑(げんえん)』が初出(文字になって残っている最も古いもの)とされていますが、さらに古い時代から言われていたものでしょう。

全斎は、漢学者としても知られた福山藩(現広島県福山市)の藩士ですが、生涯を江戸で過ごし、おもに江戸のことわざや俗語を好んで収集し、『諺苑』や『俚言集覧』を著(あらわ)しました。

少しくだけた言い方で、「暑い寒いも彼岸まで」とも言います。

こちらも松葉軒東井編『譬喩尽(たとえづくし)』という18世紀後期の上方(関西)のことわざ集に収録され、各地の市町村史などにも散見され、古くから使われていたものと思われます。

松葉軒東井は京都の公家侍(くげざむらい)で、やはりことわざや俗語を好んで、おもに上方のものをひろく収集しました。

ことわざや俗語は庶民のものなので、当時の知識人からは蔑(さげす)まれたり無視されることが多く、集めたり研究する人はほとんどいませんでした。

全斎と東井のことわざ集は、ともに今日では高く評価される貴重な資料で、二つあわせて当時の関東と上方の両方のことわざがよくわかるようになりました。

この二つの本は、長い間世に知られることなく写本(手書きで清書したもの)のまま埋もれていて、出版されたのは百数十年後の昭和の時代になってからです。

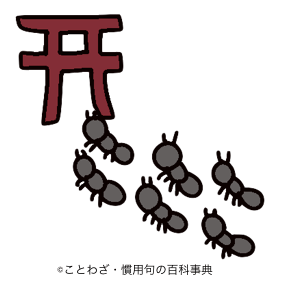

「暑さ寒さも彼岸まで」の背景として、「彼岸」にもう少しふれておきましょう。お彼岸にはお寺の法事(彼岸会〔ひがんえ〕という)に参加し、お坊さんの説法を聞いたり、お墓参りをします。

つまり、仏教との結びつきが強い年中行事といえますが、これは仏教とともに日本にはいってきたものなのでしょうか。

しかし、仏教とともに伝来した行事なら、インドや中国にも同じようなものがあるはずですが、不思議なことに、日本以外では春分の日や秋分の日の前後にそうした行事はみとめられません。

そのため仏教の伝来より古いもので、「彼岸」は「日の願い」から「日願(ひがん)」になったとし、古代からの太陽信仰の名残(なごり)とする説(仏教民俗学者、五来重〔ごらいしげる〕の説)があります。

話が少しむずかしくなりましたが、古代から農業をなりわいとする人々にとっては、お日様がいちばん大切なので、これを崇拝し、昼と夜の長さが同じになる春分の日と秋分の日を重視し、その前後の時期に春は田畑を耕して種をまき、秋は収穫に感謝し先祖を供養するなどしていたということでしょう。

ところで、春のお彼岸のころの気温と秋のお彼岸のころの気温は、なんとなく同じぐらいと思ってしまいますが、調べてみると、だいぶ差があります。

春の3月21日~25日の平均気温は、東京で10.3度、大阪で10.8度。秋の9月21日~25日の平均気温は、東京で21.7度、大阪で23.8度(『理科年表』2024年版による)。

つまり、秋のお彼岸の気温は、春のお彼岸より11~13度高いということになります。

かなりの温度差ですね。

日射時間や角度は同じでも、海や大地、そして大気が温まったり冷えたりするには、それだけ時間がかかるということでしょう。

それなのに、なぜ「暑さ寒さも彼岸まで」というのでしょうか?

ことわざがまちがっているのでしょうか。

客観的な数値として、秋のお彼岸のほうが春より11~13度高いことはたしかですが、ことわざがまちがっているわけではありません。

ことわざは短いことばで結論だけ言うので少しわかりにくいけれど、ことわざが言わんとするのは体感温度のことです。

人の体感温度は春と秋で異なり、冬の寒さになれた身体は春の暖かさに敏感になり、夏の暑さにくたびれた身体は秋の涼しさや冷たさを感じやすくなるのです。

人間を尺度(基準)にすることよって、ことわざのほうが単なる気温よりも実感をよく表しているといえるでしょう。

「お彼岸」というと、仏教から縁遠くなった現代人は、つい春分の日や秋分の日だけを思い浮かべますが、気候は一日を境にがらっと変わるものではありません。

ことわざが「彼岸」として7日間の幅をもたせているのは、日常生活に必要な柔軟なものの捉え方といえるのではないでしょうか。

©2024 Yoshikatsu KITAMURA