目次

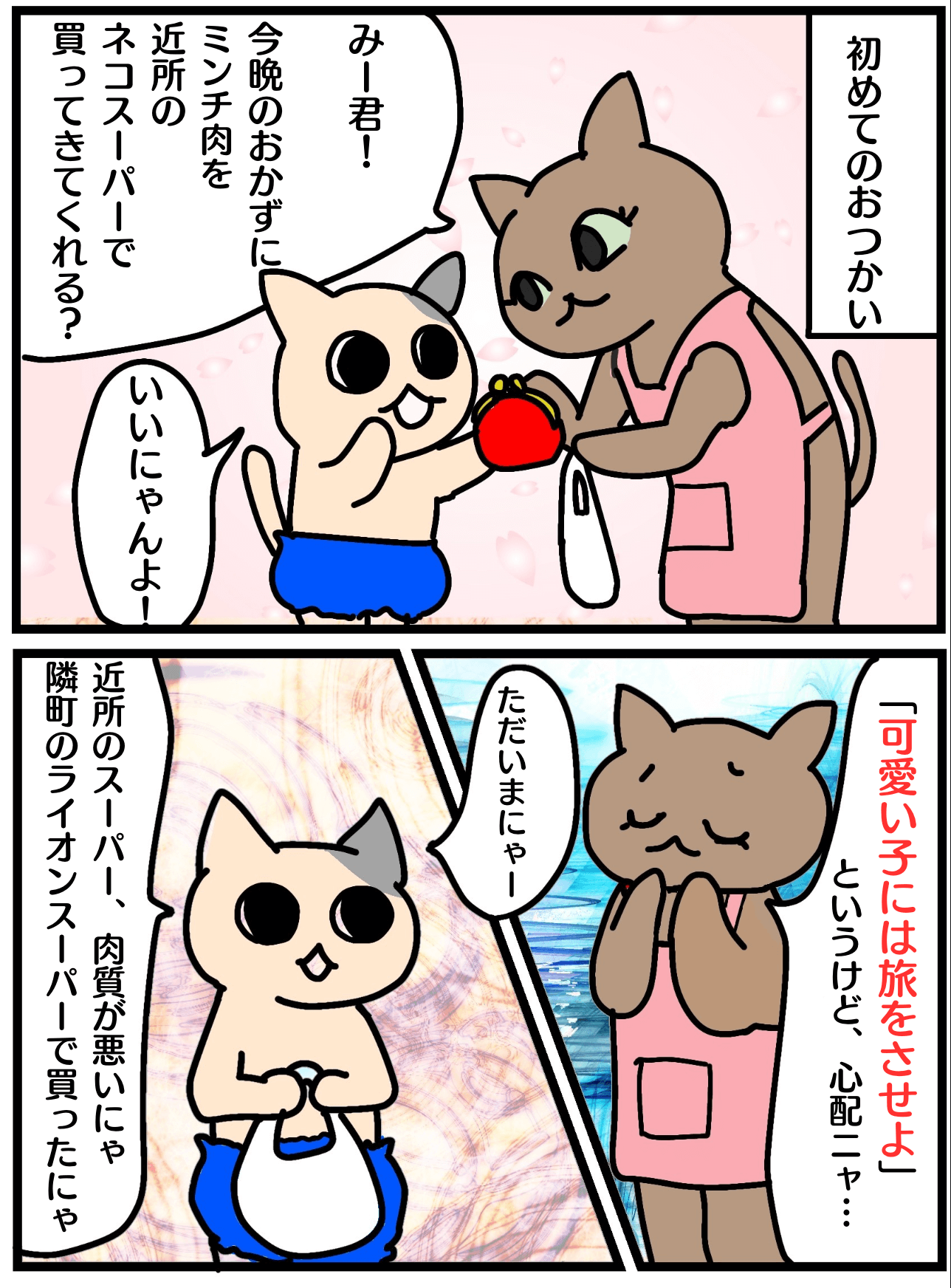

「可愛い子には旅をさせよ」とは

読み方・意味

- ことわざ:可愛い子には旅をさせよ

- 読み方:かわいいこにはたびをさせよ

- 意味:愛する子どもを甘やかすのではなく、あえて厳しい環境に送り出し、他人の中で困難を経験させることで、成長させるべきだという教え。

「可愛い子には旅をさせよ」とは、子どもを本当に大切に思うならば、甘やかさずに世間に出してさまざまな経験を積ませることが大切だということを表すことわざです。

昔の旅は苦労が多く、それを経験することで成長できるという考えに基づいています。

「若いときの苦労は買ってでもせよ」と同様に、若いうちに困難を経験することが将来のためになるという教えを含んでいます。

「可愛い子には旅をさせよ」の語源・由来

「可愛い子には旅をさせよ」ということわざは、日本の歴史的な旅の厳しさと、教育的な価値観に根ざしています。

戦国時代から江戸時代にかけての日本では、旅は決して気軽なものではなく、むしろ試練に満ちたものとされていました。

道中には盗賊や野生動物の危険があり、宿場も限られていたため、食糧や寝床の確保も容易ではありませんでした。

また、険しい山道や渡し船の必要な川越えなど、体力的にも過酷なものでした。

このような困難な旅を経験することが、若者にとって重要な試練となり、心身の鍛錬につながると考えられていたのです。

中世には、「若いとき旅をせねば老いての物語がない」「若いときの苦労は買うてもせよ」といった言葉もあり、若いうちに困難を経験することが将来的な糧になるという考えが広く受け入れられていました。

武士や職人、商人などの間では、若者が故郷を離れて他国で修業し、技能や知識を磨く「奉公」や「遍歴修行」といった制度も一般的でした。

これらの背景から、「旅をさせること=甘やかさずに自立させること」という意味が生まれ、「可愛い子には旅をさせよ」ということわざが定着したのです。

「可愛い子には旅をさせよ」の使い方

「可愛い子には旅をさせよ」の例文

- 親は心配そうだったが、「可愛い子には旅をさせよ」ということわざを信じて、息子を留学に送り出した。

- 新入社員が地方支社に異動することになったが、上司は「可愛い子には旅をさせよ」と言って送り出した。

- 子どもがサマーキャンプに行きたがらなかったが、「可愛い子には旅をさせよ」という気持ちで送り出したら、帰ってきたときにすっかり成長していた。

- 「可愛い子には旅をさせよ」という言葉の通り、親は子どもを甘やかさず、早くから社会経験を積ませることが大切だ。

文学作品などの用例

可愛い子に旅行をさせろなどという語がありますが、今日では内地の旅行はすべてが遊山旅行になって居ますから、可愛い子に旅をさせたところで何にもなりません。却って宿屋で酒を飲みおぼえたり女にからかったりする事を知り初める位が結局(おち)です。(旅行の今『昔幸田露伴』)

「可愛い子には旅をさせよ」の類義語・似たことわざ

- いとしき子には旅をさせよ

- 若い時の苦労は買ってでもせよ

- 思う子に旅をさせよ

- いとしき子には杖で教えよ

- 親の甘いは子に毒薬

- 親の甘茶が毒になる

- 可愛い子には薄着をさせよ

- 可愛い子には灸をすえ憎い子には砂糖やれ

- 可愛い子は棒で育てよ

- 獅子の子落とし

- 獅子の子育て

- 獅子の子を谷へ落としてその勢を見る

「可愛い子には旅をさせよ」の対義語

「可愛い子には旅をさせよ」の注意点

- 本来の意味は「子どもを甘やかさず、自立させるために経験を積ませること」

→ ただの旅行や楽しいレジャーには適さない。

(例:✕「家族旅行に行くよ!可愛い子には旅をさせよだね」→ 遊びの旅行には使わない) - 自立を促す文脈で使う

→ 親や保護者の愛情を前提とした表現。

(例:✕「子どもが泣いても無視して放っておく。可愛い子には旅をさせよ!」→ 愛情のない放任は誤用) - 相手に使うときは配慮が必要

→ 親が自分の子どもに使うのが一般的で、他人に対して使うと押しつけがましく聞こえることがある。

(例:✕「あなたの子どもも厳しく育てたほうがいいよ。可愛い子には旅をさせよ!」→ 相手の教育方針に口を出す形になるため注意が必要)

「可愛い子には旅をさせよ」の英語表現

Spare the rod, spoil the child.

直訳: むちを惜しめば、子どもは甘やかされてしまう。

意味: しつけのためには、時には厳しくすることが必要であり、甘やかすと子どもは成長しないという意味のことわざ。

例文:Example: Parents should set clear rules for their children because spare the rod, spoil the child.

(親は子どもに明確なルールを作るべきだ。甘やかせば子どもはだめになってしまうから。)

It’s important for a bird to leave the nest.

直訳: 鳥が巣を離れることは大切である。

意味: 子どもが親元を離れ、自立することは成長にとって重要であるという考えを表す。

例文:Example: Even though it’s hard to say goodbye, parents know that it’s important for a bird to leave the nest.

(別れはつらいけれど、親は子どもが巣立つことが大切だと分かっている。)

Give your beloved child some hardships.

直訳: 愛する子どもにはいくらかの苦労を与えなさい。

意味: 子どもを成長させるためには、適度な試練や経験が必要であるという考えを示す。

例文:Example: Instead of protecting your child from every difficulty, remember to give your beloved child some hardships.

(子どもをすべての困難から守るのではなく、少しは苦労を経験させることを忘れないで。)