目次

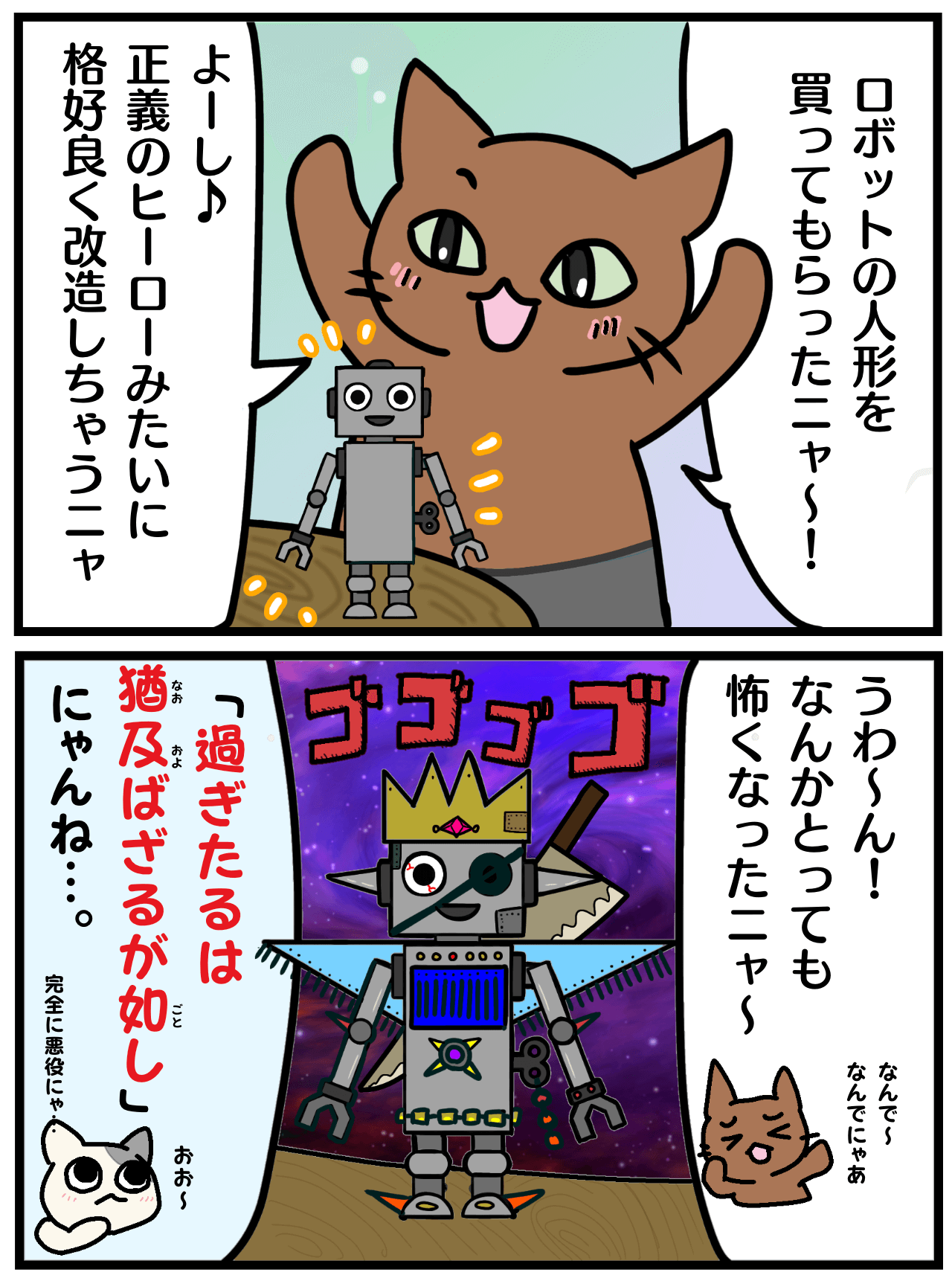

「過ぎたるは猶及ばざるが如し」とは

読み方・意味

- ことわざ:過ぎたるは猶及ばざるが如し

- 読み方:すぎたるはなおおよばざるがごとし

- 意味:何事もやりすぎるのは、足りないのと同じくらいよくないということ。

「過ぎたるは猶及ばざるが如し」とは、

何事も“やり過ぎ”は、“やり足りない”のと同じくらい良くない。物事は中庸(ちゅうよう/ほどほど)が大切だ

という意味です。

- 「猶(なお)~が如し」:再読文字の典型。「~と同じようなものだ」と訳す

- 「過(す)ぎたる」:やりすぎ・度を越えた状態

- 「及ばざる」:足りない・未達の状態

つまり、「やりすぎ」=「不足」と同等に評価される、という深い洞察が込められているのです。

「過ぎたるは猶及ばざるが如し」の語源・由来

この言葉は、中国の古典『論語(ろんご)』の中の一節に由来しています。

具体的には『論語』の「先進(せんしん)」という篇(章)にある以下のやりとり:

◆原文

子貢問う、師と商と孰れか賢れる。子曰く、師は過ぎたり、商は及ばず。曰く、然らば則ち師の方が愈れるか。子曰く、過ぎたるは猶及ばざるが如し。

◆書き下し文

子貢(しこう)、問う。「子張(しちょう)と子夏(しか)、いずれが賢いでしょうか?」 孔子 曰く、「子張は行き過ぎ、子夏は行き足らない」 子貢 曰く、「では、子張の方が優れているのですか?」 孔子 曰く、「過ぎたるは、なお及ばざるが如し」

◆現代語訳

弟子の子貢が「子張と子夏はどちらが優れていますか?」と聞いた。 孔子は「子張はやり過ぎるところがあり、子夏は控えめだ」と答えた。 子貢が「では子張の方が上ですか?」と聞くと、 孔子は「やり過ぎるのは、足りないのと同じようなものだ」と諭した。

ここで孔子が伝えたかったのは、どちらが優れているかではなく、極端はよくない、バランスが肝心という「中庸の徳」を重んじる姿勢です。

「過ぎたるは猶及ばざるが如し」の使い方

「過ぎたるは猶及ばざるが如し」の例文

- 彼は完璧を求めすぎて何度も資料を作り直しているが、過ぎたるは猶及ばざるが如し、そろそろ提出すべきだ。

- 受験前に無理な詰め込みをして体調を崩してしまった。過ぎたるは猶及ばざるが如しという言葉が身にしみた。

- 親切心から何でも手伝ってあげていたが、相手には重荷になっていたようだ。過ぎたるは猶及ばざるが如し、だね。

- 健康のためにサプリメントを大量に摂っていたが、医者に逆効果だと指摘された。まさに過ぎたるは猶及ばざるが如し。

- 子どもを思うあまり、口出ししすぎてしまった。過ぎたるは猶及ばざるが如し、見守る勇気も必要だと気づかされた。

- 装飾を加えすぎた結果、シンプルだった作品の良さが失われてしまった。過ぎたるは猶及ばざるが如し。

- 短期間で痩せようと無理な食事制限をしたら、体調を崩してしまった。過ぎたるは猶及ばざるが如し、健康第一だね。

- 統率力を強く意識するあまり、部下の自由な発想を抑え込んでしまった。過ぎたるは猶及ばざるが如しとはこのことだ。

文学作品などの用例

或る人またいわく、「容貌を快くするとは表を飾(かざ)ることなり。表を飾るをもって人間交際の要となすときは、ただに容貌顔色のみならず、衣服も飾り飲食も飾り、気に叶わぬ客をも招待して、身分不相応の馳走するなぞ、まったく虚飾をもって人に交わるの弊あらん」と。この言もまた一理あるがごとくなれども、虚飾は交際の弊にしてその本色にあらず。事物の弊害はややもすればその本色に反対するもの多し。「過ぎたるはなお及ばざるがごとし」とは、すなわち弊害と本色と相反対するを評したる語なり。譬(たと)えば食物の要は身体を養うにありといえども、これを過食すればかえってその栄養を害するがごとし。栄養は食物の本色なり、過食はその弊害なり。弊害と本色と相反対するものと言うべし。(福沢諭吉『学問のすすめ』)

「過ぎたるは猶及ばざるが如し」の類義語・似たことわざ

- 分別過ぐれば愚に返る

- 薬も過ぎれば毒になる

- 中庸は徳の至れるものなり

- 大吉は凶に還る

- 寵愛昂じて尼になす

- 一つ余って大津へ戻る

- 彩ずる仏の鼻を欠く

「過ぎたるは猶及ばざるが如し」の対義語

「過ぎたるは猶及ばざるが如し」の完全な対義語はありませんが、考えようによっては反対の意味を表す表現としてご紹介します。

「過ぎたるは猶及ばざるが如し」の注意点

- やりすぎがマイナスになった場面で使う

→「頑張りすぎて逆効果になった」など、良いことでも度を超えた結果うまくいかなかったときに使う。

(例:〇「勉強しすぎて体調を崩した。過ぎたるは猶及ばざるが如しだね」) - ただ頑張った・努力しただけの場面には使わない

→ 結果が良ければ“やりすぎ”でもマイナスではないため、不適切。

(例:✕「夜中まで練習して優勝した。過ぎたるは猶及ばざるが如しだね」→ 成功しているので不適) - 「ちょうどよさ」「バランス」が重要な内容で使う

→ 食事、努力、人間関係などで、適度が大事な話題にぴったり。

(例:〇「親切もやりすぎると押しつけになる。過ぎたるは猶及ばざるが如し、だね」) - 相手を直接非難するような言い方は注意

→「お前はやりすぎだ」と断言すると、責めているように聞こえる。やわらかく伝える工夫を。

(例:✕「君の発言は多すぎたよ。過ぎたるは猶及ばざるが如しだ」→ 上から目線に聞こえるかも)

「過ぎたるは猶及ばざるが如し」の英語表現

Moderation in all things.

直訳:すべてのことにおいて節度を。

意味:何事もやりすぎはよくない。ほどほどが大切である、という意味のことわざ。

例文:

Even when you’re doing something you love, remember: moderation in all things.

(どんなに好きなことでも、何事も節度が大切だってことを忘れないで。)