「急がば回れ」ということわざは、昔から多くの場面で使われてきました。急いでいるときほど、遠回りに見えても安全で確実な道を選ぶことが、結果的に成功への近道になるという教えです。

しかし、「急がば回れ」という言葉の本当の意味や、どのように生まれたのかを知っているでしょうか?

この記事では、「急がば回れ」の意味や使い方、様々な場面での例文を交えた解説に加え、語源となった「琵琶湖」や「瀬田の唐橋」の関係性、似た意味を持つことわざ・英語表現などについてわかりやすく紹介します。

目次

「急がば回れ」の読み方・意味

【ことわざ】

急がば回れ

【読み方】

いそがばまわれ

【意味】

急いでいるときほど、危険な近道よりも安全で確実な道を選ぶほうがよい。なにごとも急ぐとリスクが増すので、落ち着いて着実な手段をとることが大切ということ。

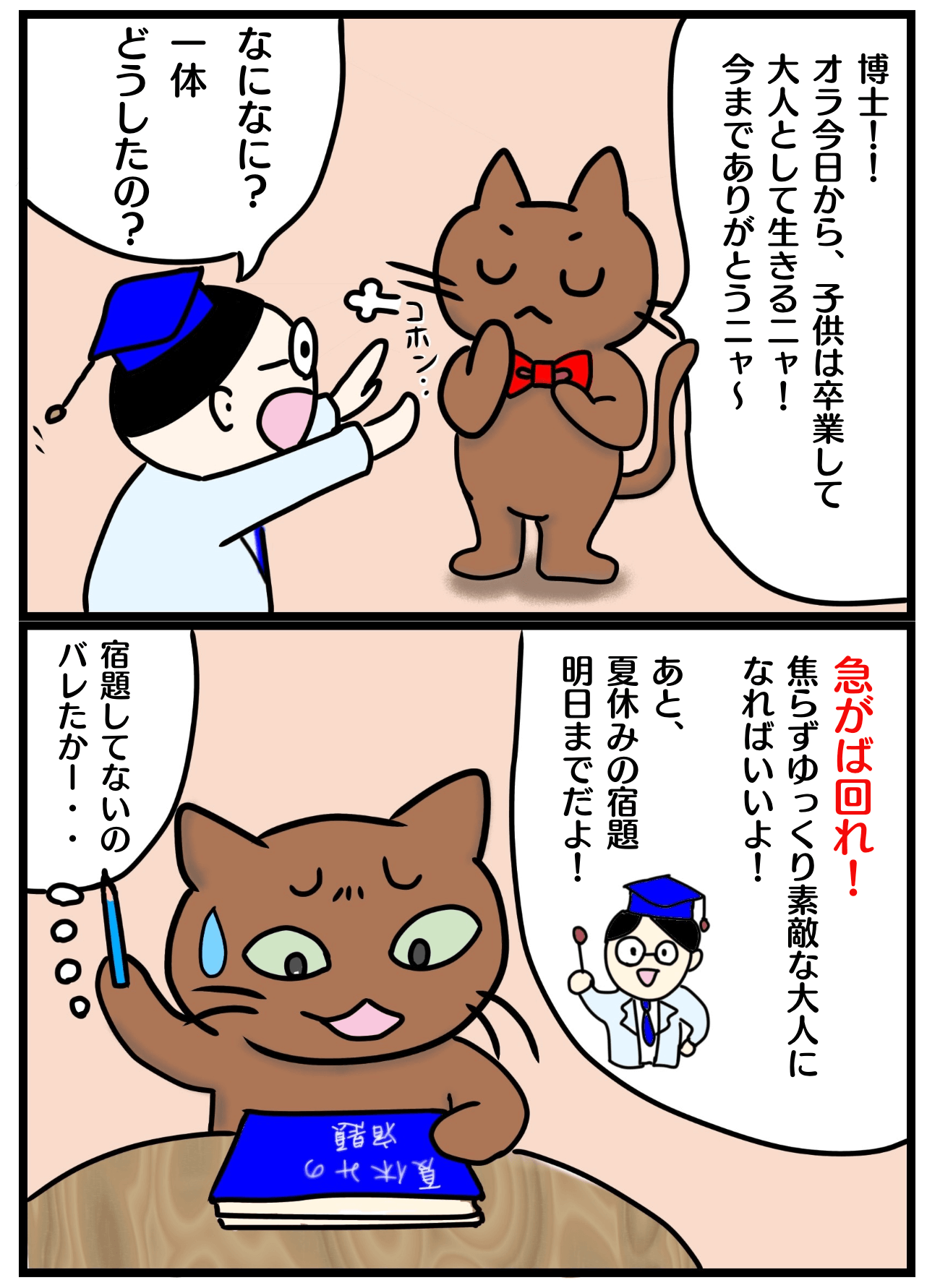

「急がば回れ」の例文

1.勉強や試験勉強の場面(小学生向け)

- テスト前日に詰め込もうとするより、毎日コツコツ勉強したほうがいいよ。急がば回れだね。

- 英単語を丸暗記するより、文脈の中で覚えたほうが結局は身につくよ。急がば回れだね。

2. 仕事の場面

- ミスを防ぐためにも、焦らずチェックしてから提出しよう。急がば回れだよ。

- 近道をしようと手順を省いたら、かえってやり直しになった。やっぱり急がば回れだね。

3. スポーツや練習の場面

- 基本をおろそかにすると、後で伸び悩むよ。まずは基礎をしっかり固めよう。急がば回れだ!

- 無理に筋トレを増やすより、まずは正しいフォームで続けることが大事。急がば回れだね。

4. 交通や移動の場面

- 渋滞を避けようと裏道を行ったら、工事中で逆に時間がかかった。やっぱり急がば回れだね。

- 急いで近道を選んだら道に迷った。最初から大通りを行けばよかったよ。急がば回れだな。

5. 料理や家事の場面

- 火力を強くしても、急いで炒めると焦げるだけ。弱火でじっくりが美味しく作るコツだよ。急がば回れ!

- 洗濯物を詰め込みすぎると、ちゃんと洗えないよ。結局二度手間になるから、急がば回れだね。

「急がば回れ」の語源は琵琶湖と瀬田の唐橋に関係がある

「急がば回れ」ということわざの語源は、琵琶湖と瀬田の唐橋にまつわる和歌に由来するとされています。

「もののふの 矢橋(やばせ)の船は速けれど 急がば回れ 瀬田の長橋」というこの歌は、室町時代の連歌師・宗長、もしくは平安時代の歌人・源俊頼が詠んだものとされています。(諸説あり)

この和歌が「急がば回れ」ということわざの起源となったと考えられています。

この和歌は、江戸と京都を結んでいた五街道の一つである東海道の途中にある琵琶湖を詠んだものです。

「もののふ」とは武士のことであり、「矢橋の船」とは東海道五十三次の宿場町である草津宿(現在の滋賀県草津市)の矢橋港と、大津宿(現在の滋賀県大津市)の石場港を結ぶ琵琶湖の渡し船のことを指します。

また、「瀬田の長橋」とは「瀬田の唐橋」のことで、日本三大名橋の一つに数えられています。

日本三名橋の一つで近江八景「瀬田の夕照」で名高い名橋。古くは、瀬田橋・瀬田の長橋とも呼ばれ、日本書紀にも登場する。現在の状態は、織田信長により現在の状況(大橋・小橋)に整備された。「唐橋を制するものは天下を制す」とまでいわれるほど、京都へ通じる軍事・交通の要衝であることから幾度となく戦乱の舞台となった。現在の橋は昭和54年に架け替えられたが、緩やかな反りや旧橋の擬宝珠など往時の姿をとどめている。「いそがばまわれ」の語源となったエピソードでも有名。

【引用元:滋賀・びわ湖】

「瀬田の長橋」は、「瀬田にかかる橋」の意味であり、現在も滋賀県大津市に存在しています。

「もののふの矢橋の船は速けれど急がば回れ瀬田の長橋」の意味

この和歌の意味は、「矢橋の船を使えば早く京都へ行くことができるが、急ぐならば遠回りして瀬田の唐橋を渡るほうがよい」というものです。

実際、草津宿から京都へ向かう際には、矢橋の船を利用するルートのほうが距離が短く、移動時間も短縮できました。

しかし、この船で琵琶湖を横断するルートは、比叡山から吹き下ろされる「比良おろし」という突風などによって非常に危険だったと言われています。

そのため、武士が京へ向かう際には、確実な方法として瀬田の唐橋を渡る陸路を選ぶほうが安全で確実だったのです。

この和歌が「急がば回れ」ということわざの由来となり、江戸時代にはすでに広く知られていたと考えられています。

江戸時代の笑話集である「醒睡笑(せいすいしょう)」の中でも、「急がば回れ」の語源としてこの和歌が紹介されており、多くの人々に浸透していたことがうかがえます。

つまり、「急がば回れ」ということわざは、琵琶湖を横断する矢橋の船が速くても危険を伴うため、遠回りでも安全な陸路を選ぶべきだという教訓から生まれたものです。

現代でも「急いでいるときこそ、安全で確実な方法を選ぶべき」という意味で使われており、その本質は変わっていません。

「急がば回れ」の英語

Make haste slowly(ゆっくり急げ)

Slow and steady wins the race.(遅くとも着実な者が競走に勝つ)

※英語の声:音読さん

「急がば回れ」の使い方

「急がば回れ」の使い方」の似たことわざは?(類義語)

- 急いてはことを仕損じる

- 慌てる乞食は貰いが少ない

- 短気は損気

急いてはことを仕損じる

【意味】

何事もあわててやると失敗することが多いので、落ち着いて行動しようということ。

慌てる乞食は貰いが少ない

【意味】

焦ったり、目先の利益だけを求め事を進めると、かえって失敗し、結果的に損をすることを言う。

短気は損気

【意味】

すぐにいらいらして短気を起こすと、喧嘩をしたり、あぶない目にあったりして、結局は短気を起こした本人が損をするという事。

「急がば回れ」の対義語

- 鉄は熱いうちに打て

- 先んずれば人を制す

鉄は熱いうちに打て

【意味】

鉄は熱して軟らかいうちに打って鍛えるように、人も純粋な気持ちを失わない若いうちに鍛練すべきである。また、物事を行うには、それに適切な時期を失してはいけない。

先んずれば人を制す

【意味】

他人より先に事を行えば、有利な立場に立つことができるということ。

「急がば回れ」のクイズ問題

Q1

次の画像に表示される4択問題に答えよ。

Q2

「急がば回れ」の語源とされているものはどれ?

- 中国の兵法書『孫子』の一節

- ヨーロッパの古い格言

- 室町時代の宗長という歌人の短歌

.png)

Q3

「急がば回れ」と同じような意味を持つことわざはどれ?

- 先んずれば人を制す

- 鉄は熱いうちに打て

- 急いてはことを仕損じる

.png)

Q4

「急がば回れ」を適切に使う場面として最もふさわしいものはどれ?

- 仕事の締め切りが近いため、普段と違うやり方で効率を上げようとする

- 慣れない近道を使うより、遠回りでも安全な道を選ぶ

- 競争相手よりも先に行動し、優位に立とうとする

.png)

Q5

「急がば回れ」に最も近い英語表現はどれ?

- Time is money.

- Make haste slowly.

- The early bird catches the worm.

.png)