目次

「帯に短し襷に長し」とは

読み方・意味

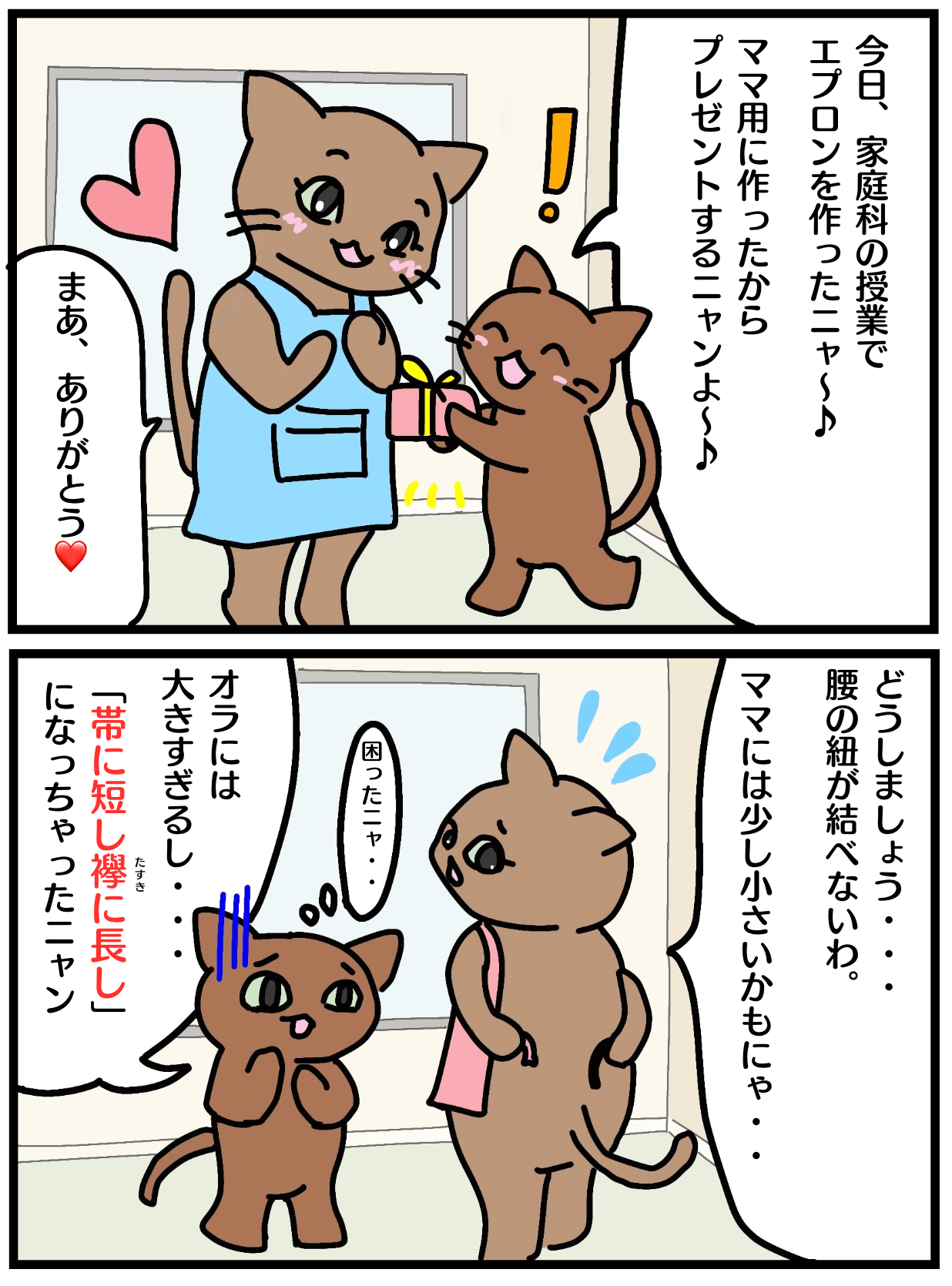

- ことわざ:帯に短し襷に長し

- 読み方:おびにみじかしたすきにながし

- 意味:中途半端で役に立たないこと。

「帯に短し襷に長し」とは、中途半端でどちらの用途にも役に立たないことです。

物の使い道や人間の能力を評価する場合などに用います。

この表現は、「どっちつかず」「適切なものが見つからない」といったニュアンスを含んでおり、仕事の人選や道具の選択、問題解決の手段を探す際など、さまざまな場面で使われます。

「帯に短し襷に長し」の語源・由来

「帯に短し襷に長し」の語源や由来は、和服に使われる「帯」と「襷」の長さの違いに基づいています。

帯は、着物を着る際に腰に巻いて固定する細長い布で、一般的な長さは約3.6~4.3メートルあります。

一方、襷(たすき)は、着物の袖やたもとが邪魔にならないようにたくし上げるための紐で、長さは約2.1~2.4メートルほどです。

この二つの長さには1メートル以上の差があり、帯にするには短すぎ、襷にするには長すぎるため、どちらの用途にも適さない中途半端な状態を表す比喩として生まれました。

このことわざは、江戸時代の随筆『北辺随筆』に記録されていることから、少なくともそれ以前には使われていたと考えられます。

当時の生活に密接に関係する和服の実用性をもとにした表現であり、素材の適切さや用途の限定性を指摘する言葉として広まりました。

「帯に短し襷に長し」の使い方

「帯に短し襷に長し」の例文

- パーティー用の服を探したけど、カジュアルすぎるものと派手すぎるものしかない。どれもピンとこなくて、帯に短し襷に長しだなあ。

- スマホを買い替えようとしたけど、安いモデルは機能が足りないし、高いモデルは予算オーバー。まさに帯に短し襷に長しってやつだ。

- 映画を観ようとしたけど、アクション映画は激しすぎて、ラブストーリーはちょっと退屈そう。帯に短し襷に長しで、なかなか決められない。

- 新しいリュックを探しているけど、大きいものは重すぎるし、小さいものだと荷物が入らない。帯に短し襷に長しで決まらない。

- 勉強机を新しくしたいけど、高さが合うものはデザインがいまいちで、おしゃれなものはサイズが合わない。まさに帯に短し襷に長しだ。

文学作品などの用例

圓朝は言った。鳥越のお松は浮世節語りで、もう四十七、八の大年増。デクデクに肥って小金を貯めていると評判だった。

「お松さんならよく知っています」

「お前とは年が違いすぎるが亭主を欲しがってるということだから、話をしてみたら圓太郎さんなんかと断られてしまった」

面白そうに圓朝は笑った。

ヤレヤレ。あのデクデクお松に断られりゃ世話ァねえ。嘲るような笑いがおのずと圓太郎も口もとへうかんできた。

「それに新内のお舟。手踊りのお京。手品づまの春之助。いろいろ訊いてみたけれど、帯に短し襷に長しでねエ」

「…………」

フン。どうせみんな先様からお払い箱なンだろう面白くもねえ。心のなかで圓太郎はふてくされていた。(正岡容『圓太郎馬車』)

「帯に短し襷に長し」の類義語・似たことわざ

- 杓子は耳かきにならず

- 長持ちは枕にならず

- 帯に短し回しに長し

- 帯に短し褌に長し

- 褌には短し手拭には長し

- 次郎にも太郎にも足りぬ

- あちら立てればこちらが立たぬ

「帯に短し襷に長し」の対義語

「帯に短し襷に長し」の注意点

- どちらにも適さない中途半端な状態で使う

→ 何かが「ちょうどよい」「十分に役立つ」場合には使わない。

(例:✕「この机は広くてちょうどいいサイズ、まさに帯に短し襷に長しだ」→ 適切な状態なので不適切) - 代替案がない、または選択に困る状況で使う

→ すぐに別の選択肢がある場合には適さない。

(例:✕「この靴は大きすぎるけど、ワンサイズ下があるから帯に短し襷に長しだ」→ 解決策があるので不適切) - 迷いや不満のニュアンスを含む

→ 明確にどちらかが良いと決まっている場合には使わない。

(例:✕「AさんよりBさんの方が優秀だから、Bさんに決めよう。帯に短し襷に長しだね」→ 迷いがないので不適切)

「帯に短し襷に長し」の英語表現

It is good for neither one thing nor the other.

直訳: それはどちらの用途にも適さない。

意味: 何かが中途半端で、どちらの目的にも役に立たないことを表す。

This cloth is too short for a belt and too long for a sash. It is good for neither one thing nor the other.

(この布は帯にするには短すぎるし、襷にするには長すぎる。どちらの用途にも適さない。)