目次

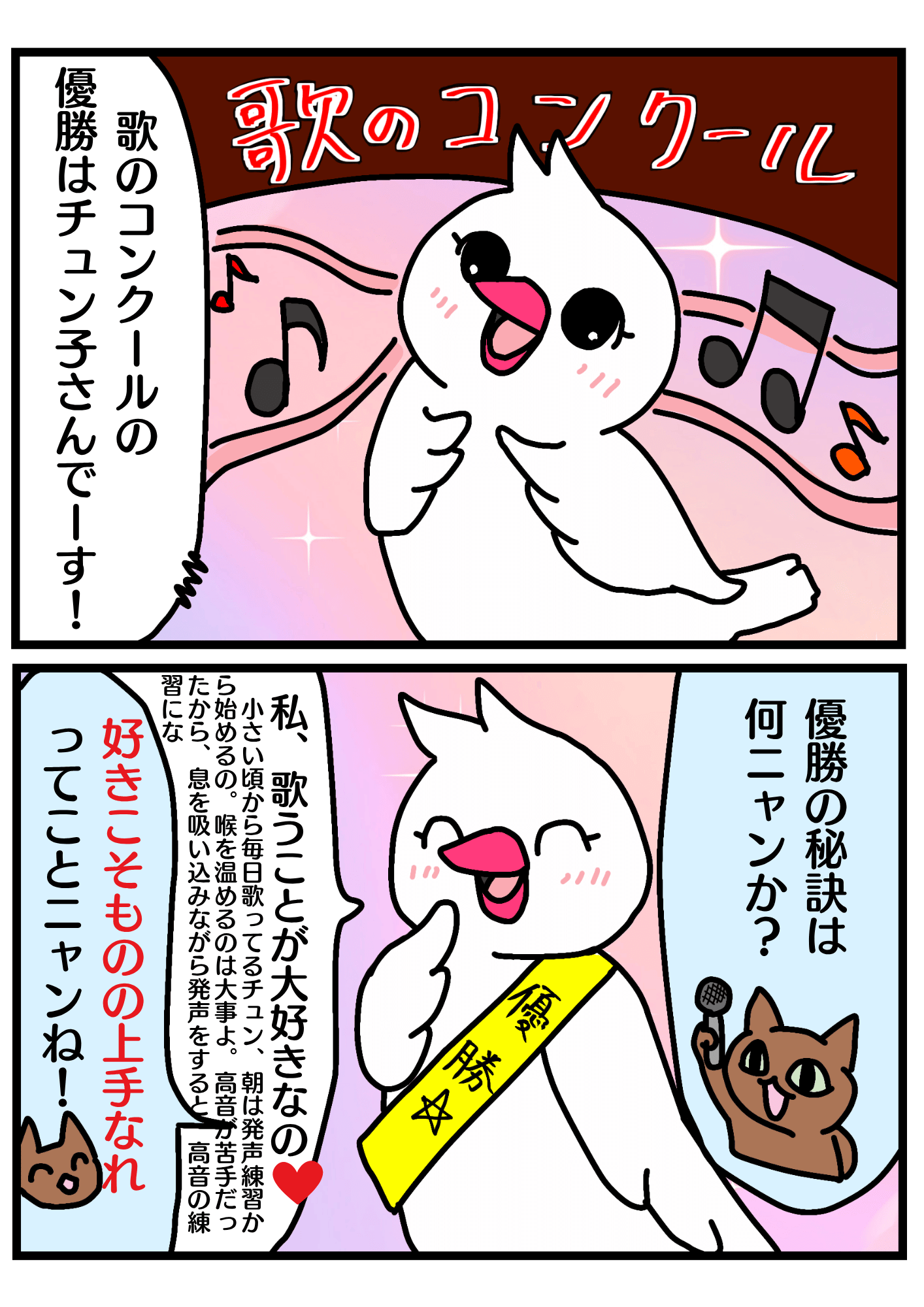

「好きこそ物の上手なれ」とは

読み方・意味

- ことわざ:好きこそ物の上手なれ

- 読み方:すきこそもののじょうずなれ

- 意味:なにかを好きで熱心に取り組むと、自然とそのことが上達するということ。

「好きこそ物の上手なれ」は、人が好きなものに対しては自然と努力を惜しまず、上達も早くなるという心理を表しています。

たとえば、音楽が好きな人は「練習しろ」と言われなくても自分から楽器を手に取り、工夫しながら上達していきますよね。

勉強でも仕事でも趣味でも、「好き」という感情がエンジン(原動力)になって、やがて“上手”になっていくということです。

このことわざは、努力の大切さや情熱の力を肯定する前向きな言葉なので、自己啓発や教育の場でもよく使われます。

目標を持つとき、「まずは好きになること」が成功の第一歩だという考えにもつながります。

文法の豆知識:「こそ」~「なれ」

「好きこそ物の上手なれ」の表現は古典文法の「係り結び」という形です。

- 「こそ」=強調の助詞(「好き」に焦点を当てている)

- 「なれ」=「なり(断定)」の已然形(結びの語)

つまり、「好きだからこそ上手になるのだ」という意味合いが文法にも込められています。

「好きこそ物の上手なれ」の語源・由来

明確な出典はないが、古くから伝わる“生活の知恵”に根ざした言葉

「好きこそ物の上手なれ」は、はっきりとした語源や初出の書物がないことわざです。

つまり、歴史的に誰が言い始めたかは明確にはわかっていません。

しかし、この言葉は江戸時代中期にはすでに広く使われていたことが、浄瑠璃・歌舞伎の演目である『菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)』の中での使用から確認されています。

このことから、「好きこそ物の上手なれ」は少なくとも江戸中期以前から人々の暮らしの中に根ざし、広まっていた庶民の知恵のことわざであるといえます。

古来からある「上達の秘訣は、まず好きになること」という考え

明確な出典がないとはいえ、このことわざの根底にある思想は、古代中国の教えや人間の自然な心理に深く通じています。

特に有名なのが、孔子の言葉として知られる『論語』の一節:

「之(これ)を知る者は、之を好むに如かず。

之を好む者は、之を楽しむ者に如かず。」

これは現代語に訳すと、

「物事を知っている人は、それを好んでいる人にはかなわない。

好んでいる人も、それを楽しんでいる人には及ばない。」

という意味です。

この思想と、「好きこそ物の上手なれ」は非常に似ており、「知識よりも情熱、情熱よりも楽しさが人を上達へと導く」という人間の成長の本質を表しています。

七五調の美しいリズムも、ことわざとしての魅力の一つ

「好きこそ物の上手なれ」は、音のリズムにも特徴があります。

- 「好きこそ物の」(7文字)

- 「上手なれ」(5文字)

この七五調は、日本語のことわざや詩歌に多く使われるリズムで、耳に心地よく、記憶に残りやすいため、庶民の間に広まりやすかった理由の一つと考えられます。

「好きこそ物の上手なれ」の使い方

「好きこそ物の上手なれ」の例文

- あの子は毎日ピアノを弾いていて、誰よりも上達が早いよ。まさに好きこそ物の上手なれだね。

- サッカーが好きすぎて、休みの日もずっと練習してる。好きこそ物の上手なれって本当だと思うよ。

- 英語が苦手だったけど、洋楽にハマってから勉強が楽しくなった。好きこそ物の上手なれ、だね。

- 彼は料理が趣味で、独学なのにプロ並みの腕前。まさに好きこそ物の上手なれを体現してる。

- 子どもに勉強を好きにさせることが大事です。好きこそ物の上手なれ、ですからね。

- 新入社員の彼女はプログラミングが本当に好きで、先輩たちも驚くほどの吸収力です。好きこそ物の上手なれですね。

- 写真に夢中になってから、毎日カメラを持ち歩くようになった。好きこそ物の上手なれ、という言葉を思い出したよ。

- 好きこそ物の上手なれとはいうけれど、何に夢中になれるかを見つけることもまた大事なんだと思う。

文学作品などの用例

附加へて云ふなら、音といふ無形物に形を与へる作曲といふ仕事には、最も男性的能力を必要とするといふ、ワイニンゲルの考へを、芸術のこととさへいへば、低俗な意味での「好きこそ物の上手なれ」で片附けてしまふ我が常識界に、及ばず乍ら徹定させてみたいと思ふのである。(中原中也『我が詩観』)

「好きこそ物の上手なれ」の類義語・似たことわざ

「好きこそ物の上手なれ」の対義語

「好きこそ物の上手なれ」の完全な対義語はありませんが、考えようによっては反対の意味を表す表現としてご紹介します。

「好きこそ物の上手なれ」の注意点

- 「好きならば必ず上手になれる」という意味ではない

→ 上達しやすいという傾向を表すもので、成功を保証する言葉ではない。

(例:✕「あの子、サッカーが好きなんだから試合で活躍して当然でしょ」→ 努力や才能の違いもあるため不適切) - 好きであっても努力が必要

→ 好きなだけで上手になれるわけではなく、継続的な努力が伴う。

(例:✕「私はピアノが好きだから練習しなくてもすぐ上手くなる」→ 努力なしでは上達は難しい) - 他人を責めるような使い方は避ける

→ 相手の不得意や失敗を指摘する文脈では冷たく聞こえることがある。

(例:✕「好きならもっと上手になってるはずだよ。やっぱり向いてないんじゃない?」→ 皮肉や否定に聞こえる)

「好きこそ物の上手なれ」の英語表現

What one likes, one will do well.

直訳:人が好きなことは、うまくできる。

意味:好きなことには自然と熱心に取り組むため、上達しやすいという意味のことわざ。日本語の「好きこそ物の上手なれ」に近い表現。

例文:She’s really improving at painting. What one likes, one will do well.

(彼女は絵が本当に上達してきてる。好きなことは上手くなるってことだね。)

Do what you love and the money will follow you.

直訳:自分の好きなことをしなさい。そうすればお金は後からついてくる。

意味:お金を目的にするよりも、まずは自分の情熱を持てることに打ち込むことが大切だという人生の教訓。好きなことに全力で取り組めば、結果として成功や収入につながる。

例文:He quit his job to start his own bakery. Do what you love and the money will follow you.

(彼は自分のベーカリーを始めるために仕事を辞めたんだ。好きなことをすれば、お金はあとからついてくるっていうしね。)

「好きこそ物の上手なれ」の専門家コラム

ことわざ研究者(ことわざ学会代表理事)。エッセイスト。学習院大学非常勤講師として「ことわざの世界」を講義した(2005年から断続的に2017年3月まで)。用例や社会的背景を重視し、日本のことわざを実証的に研究する。

ことわざ研究者(ことわざ学会代表理事)。エッセイスト。学習院大学非常勤講師として「ことわざの世界」を講義した(2005年から断続的に2017年3月まで)。用例や社会的背景を重視し、日本のことわざを実証的に研究する。

“好きこそ物の上手なれ” の眼差(まなざ)し

今回取り上げる「好きこそ物の上手なれ」は、

趣味でも仕事でも、好きなことが大切で、

しかし、ただ温かいばかりでなく、見方によっては、

なんとなくわかるけど、ちょっと古くさく、

ここでは、係り結びの文法的説明には深入りしませんが、「~

ことわざでも滅多に使わない係り結びですが、「

話を本題にもどすと、「好きこそ物の上手なれ」は、「好き〔

この「物の」は、「物のはずみ」のように、漠然として、

でも、好きな人こそ(本当に)上手な人だというのは、

この表現には、ことわざ特有の誇張があり、

このことわざ(異形を含む)の初出は、俳人宝井其角(

「

器用さとけいことすきと三つのうちすきこそものの上手なりけれ」 と口ずさみせられけるが、将棋の宗匠(そうしょう) 宗桂もこの狂歌を折りふしず(誦)しられけるとぞ

(其角は「器用さと稽古と好きと三つのうち好きこそものの上手なりけれ」 と口ずさんでいらしたが、 将棋の宗匠大橋宗桂も折にふれ同じ狂歌を口にされていたという)

大橋宗桂の名は江戸幕府が公認した将棋所の初代名人が始まりで、

この狂歌のいわんとするところは、芸道の名手となる上で、「

この狂歌が、其角の時代に俳句だけでなく、

ことわざは、狂歌の内容を極限まで削って短縮する一方で、

©2024 Yoshikatsu KITAMURA