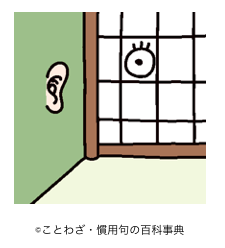

「壁に耳あり障子に目あり」の意味(語源由来・類義語)

【ことわざ】

壁に耳あり障子に目あり

【読み方】

かべにみみありしょうじにめあり

【意味】

内緒話をするときは、どこでだれが見たり聞いたりしているかわからないので、気をつけた方がよいという教え。

だから、隠し事をするより、正直に生きる方がええ、って教えてくれる言葉なんやな。

【語源由来】

昔の家の造りとして、砂壁に障子が一般的だった。そのため耳をあてれば聞こえる砂壁や、指で穴を開け覗くことのできる障子の部屋での会話は周りに筒抜けなので、悪口や隠し事といった内容は十分注意しないとどこで誰が聞いているか分からないという戒めからきている。

【類義語】

・石に耳あり

・垣に耳あり

・壁に耳あり徳利に口あり

・壁に耳石に口

・壁に耳垣に目口

・壁に耳天に口

・こそこそ三里

・天に口あり地に耳あり

・昼には目あり夜には耳あり

・耳は壁をつたう

・藪に耳

・闇夜に目あり

「壁に耳あり障子に目あり」の解説

「壁に耳あり障子に目あり」という言葉、これは昔の日本の家の造りから来ているんだよ。

昔の日本の家では、扉は紙でできた「障子」で、壁は「砂壁」っていう柔らかい壁が普通だったんだ。砂壁に耳を当てれば、壁の向こうの部屋で何が話されているかが聞こえてくるし、障子に小さな穴を開ければ、部屋の中で何が行われているかが見えてしまうんだよ。

だから、秘密の話をするときや、誰にも見られたくないときは、とても注意深く行動しなければならなかったんだ。そういう気をつけなければいけないことを教えるために、「壁に耳あり障子に目あり」という言葉が生まれたんだ。

つまり、「壁に耳あり障子に目あり」とは、「秘密のことをするときは、周りに誰もいないか、しっかり確認しよう」っていう意味があるんだよ。

「壁に耳あり障子に目あり」の使い方

「壁に耳あり障子に目あり」の例文

- 壁に耳あり障子に目ありというのだから、大切な話は別の場所でしましょう。

- 宝くじが当たったから今すぐ家族に電話したいが、壁に耳あり障子に目ありというしここではやめとこう。

- めったに売っていないレアカードを売っている店を見つけたので、親友の健太くんにだけこっそり教えたのに壁に耳あり障子に目ありだ。翌日にはクラスのみんなが知っていた。

- 自分の秘密を、親友にこっそり教えたのに、ほかの子に聞かれていたようで、次の日にはクラス中が知っていた。壁に耳あり障子に目あり。こわいなぁ。

- うわさ話や悪口は言わない方がいいよ。なんてったって壁に耳あり障子に目ありだからね。

「壁に耳あり障子に目あり」を英語で言うと?

「壁に耳あり障子に目あり」の英語表現をご紹介します。

※英語の声:音読さん

Walls have ears. Doors have eyes.

- 直訳:壁に耳がある。ドアに目がある。

- 意味:隠し事をしようとしても、どこでだれが見たり聞いたりしているかわからない。

You never know who is watching or listening.

- 直訳:誰が見てるか聞いてるか、決してわからない。

Fields have eyes and Woods have ears.

- 直訳:草原に目あり、森に耳あり。

- 意味:隠し事をしようとしても、どこでだれが見たり聞いたりしているかわからない。

つまり、隠し事はとかく漏れやすく、人に知られてしまう可能性があるということを示しているんだ。