「木もと竹うら」の意味(語源由来)

【ことわざ】

木もと竹うら

【読み方】

きもとたけうら

【意味】

物事にはやりやすい方法や適切な順序があるという事。

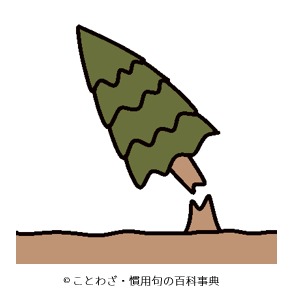

「木もと竹うら」ということわざは、木は根元から、竹は先端から割ると上手く割れる、というのを元にして、物事には最も効果的な方法や手順が存在するという意味を教えてくれる言葉なんだよ。

ああ、それはつまり、物事にはちゃんとしたやり方があるってことやな。

すべてを一緒くたにやっても、上手くいかへんこともあるし、それぞれのことに最適な方法があるんやね。ちょうど、調理も食材によって適した調理法があるみたいなもんやな。

【語源・由来】

木は根元から、竹は先のほうから割ったほうが割れやすく、割れ目もきれいな事から。

「木元竹末」と表すこともあります。「元」とは根の方、「末」とは先端や先の方、という意味があります。また、「うら」を「裏」と表すこともあります。

【スポンサーリンク】

「木もと竹うら」の解説

カンタン!解説

「木もと竹うら」という言葉は、物事には適切なやり方や順番があることを教えてくれる言葉だよ。

例を使って説明すると、木は根元の近くから割った方がうまく割れるし、竹は先の方、つまり上の方から割った方がいいんだって。それぞれのものに合った最適な方法があるってこと。

この言葉は、生活や仕事、勉強など様々な場面で、ただやるだけじゃなくて、どうやるか、どの順番でやるかっていうのも大切だということを教えてくれるんだ。適切な方法や順序を選べば、効率的に、そしてスムーズに物事を進めることができるよね。

「木もと竹うら」の使い方

この前、僕のお母さんにおつかいを頼まれたんだけど、それがなかなか大変なお願いでね。

おつかいなら、買い物に行くだけだからそんなに大変そうじゃないけど、どうして?

それが、「肉はここ」「野菜はここ」と、物によって買うお店を決めているみたいで。全部買い回るのに僕じゃ1時間以上掛かったよ。

それはなかなか大変ね。木もと竹うらで、お母さんだけが知っている効率のいいルートがあるのかもね。

【スポンサーリンク】

「木もと竹うら」の例文

- 彼女は僕よりも幾分早く家事を済ます。どうやら木もと竹うらというような順序があるらしい。

- 木もと竹うらという言葉があるように、荷造りは工夫して行わないと、鞄に全ておさめる事は出来ない。

- 木もと竹うらというのだから、兄弟だからといって同じように言い聞かせても、上手く教育は出来ない物である。

このことわざは古くから伝わる教えで、木や竹を細工する場合の刃物の使い方の順序を指すもので木工や竹工の世界では実際的な言葉です。木材を加工する場合は木の元から刃物を入れないと、木の性質上、木肌を痛めることになります。また、竹を割る場合は竹の先端側から根っこに向けて刃物を入れないと、ヒゴ取りなどがうまくできません。このように古くからの経験を元にした事をそのままことわざにしてしまうことが多くあります。具体的には「大苗に豊年なし」や「ゆがみ八石すぐ九石」「木六竹八塀十郎」などがあります。