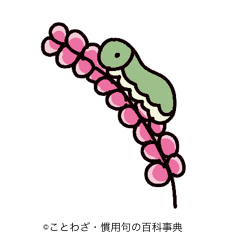

【ことわざ】

まな板の鯉

「まな板の魚」「俎上の鯉」ともいう。

【読み方】

まないたのこい

【意味】

自分の力ではどうすることもできず、相手の思うままになるしかない様。また、そのような運命にあることのたとえ。

【語源由来】

鯉は、まな板の上にのせたら、おとなしくなって動かなくなるといわれることから。

【類義語】

・運を天に任せる

・万策が尽きる

【英語訳】

Like carp on the cutting board.

【スポンサーリンク】

「まな板の鯉」の使い方

明日は算数の試験だ、どうしょう。今回も勉強していない。

試験以前の問題だと思うけど、心配してもしょうがないじゃない。

そうだね。まな板の鯉と同じ、どうにでもしてくれ。

開き直ってどうするの。まっ、良い結果が出ないことだけは確かね。

「まな板の鯉」の例文

- 努力はつくしたが目標は達成できななった。明日はまな板の鯉と同じ、何を言われても耐えるしかない。

- 歯医者さんに行ったら、先生の言うとおりに口をあけたりとじたりと、まな板の鯉でいるしかない。

- まな板の鯉にはなりたくない。なんとかしなければならない。

- 所詮、我々はまな板の鯉じゃないか。じたばたするのは止めよう。

- いくらなんでもまな板の鯉になってしまっては、元も子もない。挽回(ばんかい)するための方策を考えよう。

一口メモ

まな板(俎)という言葉は、平安時代中期の辞書である「和名類聚抄」に出てきます。中国の「俎(ソ)」、和名は「末奈以太」としています。

昔の日本では魚・野菜を含めて「な」と呼び、魚だけを「まな」と呼んだそうです。その「まな」を調理するための「板」ということから「まな板」とされたとの説もあります。

昔は4本の脚付きのものが多く使われていましたが、室町時代になり様々な料理の流派が興り、流派別にいろんな「まな板」が登場したと言われています。