【弾を執りて鳥を招く】の意味と使い方や例文(出典・語源由来・類義語)

「弾を執りて鳥を招く」の意味(出典・語源由来・類義語) 【ことわざ】 弾を執りて鳥を招く 【読み方】 だんをとりてとりをまねく 【意味】 方法を間違えて、目的と反対の結果になること。 【出典】 「淮南子えなんじ」 【語源...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「弾を執りて鳥を招く」の意味(出典・語源由来・類義語) 【ことわざ】 弾を執りて鳥を招く 【読み方】 だんをとりてとりをまねく 【意味】 方法を間違えて、目的と反対の結果になること。 【出典】 「淮南子えなんじ」 【語源...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「短を捨て長を取る」の意味(出典) 【ことわざ】 短を捨て長を取る 【読み方】 たんをすてちょうをとる 【意味】 短所や欠点を捨て、長所だけを選びのばすこと。 【出典】 「漢書かんじょ」 「短を捨て長を取る」の解説 「短...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「断末魔」の意味(出典) 【ことわざ】 断末魔 【読み方】 だんまつま 【意味】 死ぬ瞬間の苦痛のこと。死に際や臨終の意。 【出典】 「俱舎論ぐしゃろん」 「断末魔」の解説 「断末魔」の使い方 「断末魔」の例文 断末魔に...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「丹は磨く可くして赤きを奪う可からず」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 丹は磨く可くして赤きを奪う可からず 【読み方】 たんはみがくべしくしてあかきをうばうべからず 【意味】 外は変えられるが、本質は変えられない。...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「澹泊の士は必ず濃艶の者の疑う所となる」の意味(出典) 【ことわざ】 澹泊の士は必ず濃艶の者の疑う所となる 【読み方】 たんぱくのしはかならずのうえんのもののうたがうところとなる 【意味】 欲がない淡白な人は、欲深いしつ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「丹の蔵する所の者は赤し」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 丹の蔵する所の者は赤し 【読み方】 たんのぞうするところのものはあかし 【意味】 人は交際する人間によって、善にも悪にもなる。 【語源由来】 赤土...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「単なれば折れ易く、衆なれば則ち摧け難し」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 単なれば折れ易く、衆なれば則ち摧け難し 【読み方】 たんなればおれやすく、しゅうなればすなわちくだけがたし 【意味】 一人ではでき...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「旦那の喧嘩は槍持ちから」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 旦那の喧嘩は槍持ちから 【読み方】 だんなのけんかはやりもちから 【意味】 大きな争いも小さなことが原因で起こる。 【語源由来】 使用人同士のつまらない...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「胆斗の如し」の意味(出典・故事・類義語) 【ことわざ】 胆斗の如し 【読み方】 たんとのごとし 【意味】 胆が一斗升のように、非常に大胆であることのたとえ。 【出典】 「三国志さんごくし」 【故事】 中国三国時代、蜀し...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「儋石の儲え」の意味(出典) 【ことわざ】 儋石の儲え 【読み方】 たんせきのたくわえ 【意味】 わずかなたくわえ。 【出典】 「漢書かんじょ」 「儋石の儲え」の解説 「儋石の儲え」の使い方 「儋石の儲え」の例文 振り込...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「丹精を込める」の意味(類義語) 【ことわざ】 丹精を込める 【読み方】 たんせいをこめる 【意味】 心を込めて物事をすること。 【類義語】 ・誠心誠意 「丹精を込める」の解説 「丹精を込める」の使い方 「丹精を込める」...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「胆は大ならんことを欲し、心は小ならんことを欲す」の意味(出典) 【ことわざ】 胆は大ならんことを欲し、心は小ならんことを欲す 【読み方】 たんはだいならんことをほっし、こころはしょうならんことをほっす 【意味】 度胸や...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「男女功を貿え相資りて業をなす」の意味(出典) 【ことわざ】 男女功を貿え相資りて業をなす 【読み方】 だんじょこうをかえあいよりてぎょうをなす 【意味】 男女はそれぞれ仕事を分担し助け合って生活するということ。 【出典...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「男女椸枷を同じくせず」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 男女椸枷を同じくせず 【読み方】 だんじょいかをおなじくせず 【意味】 厳しく男女を区別すべきだということ。 【語源由来】 男と女は同じ衣桁いこうに...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「男子の一言金鉄の如し」の意味(類義語) 【ことわざ】 男子の一言金鉄の如し 【読み方】 だんしのいちごんきんてつのごとし 【意味】 男子たる者、一度口から出た言葉や約束は金や鉄のように堅く守るべきだということ。 【類義...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「団子隠そうより跡隠せ」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 団子隠そうより跡隠せ 【読み方】 だんごかくそうよりあとかくせ 【意味】 秘密は、本人が知らない思いがけないところから知られてしまうということ。 【語源由...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「丹漆文らず」の意味(出典) 【ことわざ】 丹漆文らず 【読み方】 たんしつかざらず 【意味】 もとから美しいものは、とくに飾る必要がないということ。 【出典】 「孔子家語こうしけご」 「丹漆文らず」の解説 「丹漆文らず...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「単糸線を成さず」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 単糸線を成さず 【読み方】 たんしせんをなさず 【意味】 人は、一人では何もできないということ。 【出典】 「水滸伝すいこでん」 【語源由来】 蚕が出した一本の糸...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「男子家を出ずれば七人の敵あり」の意味(類義語) 【ことわざ】 男子家を出ずれば七人の敵あり 【読み方】 だんしいえをいずればしちにんのてきあり 【意味】 男が社会に出ると、多くの敵があり苦労するということ。 【類義語】...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「短綆は以て深井の泉を汲むべからず」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 短綆は以て深井の泉を汲むべからず 【読み方】 たんこうはもってしんせいのいずみをくむべからず 【意味】 思慮が浅いものには、深い道理を知ることが...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「端倪すべからず」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 端倪すべからず 【読み方】 たんげいすべからず 【意味】 物事の成り行きを推測することができないこと。物事の規模や人物が、計り知れない、推しはかることができないほ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「談義の場の嫁謗り」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 談義の場の嫁謗り 【読み方】 だんぎのばのよめそしり 【意味】 言動が矛盾すること。 【語源由来】 慈悲や善行を説く説法の場に集まった老婆たちが、その場で嫁の...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「弾劾」の意味(出典) 【ことわざ】 弾劾 【読み方】 だんがい 【意味】 不正や罪をはっきりさせて責めること。 【出典】 「北史ほくし」 「弾劾」の解説 「弾劾」の使い方 「弾劾」の例文 不当な判決をした裁判官の弾劾を...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「弾丸黒子の地」の意味(出典・語源由来・類義語) 【ことわざ】 弾丸黒子の地 【読み方】 だんがんこくしのち 【意味】 とても狭い土地のことをいう。 【出典】 「十八史略じゅうはちしりゃく」「庾信ゆしん」の「哀江南賦あい...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「田を作るより畔を作れ」の意味(類義語) 【ことわざ】 田を作るより畔を作れ 【読み方】 たをつくるよりあぜをつくれ 【意味】 畦がよければ農作業の効率がよくなり収穫量が向上するから、畔塗りを丁寧にせよということ。 【類...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「誰か烏の雌雄を知らん」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 誰か烏の雌雄を知らん 【読み方】 たれかからすのしゆうをしらん 【意味】 是非善悪の判断が難しいことをいう。 【語源由来】 カラスのオスとメスはどちらも黒く...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「足るを知れば辱められず」の意味(出典) 【ことわざ】 足るを知れば辱められず 【読み方】 たるをしればはずかしめられず 【意味】 分相応に満足するものは、余計な欲がないので辱められたり間違えることがない。 【出典】 「...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「足ることを知る」の意味(出典) 【ことわざ】 足ることを知る 【読み方】 たることをしる 【意味】 分相応に満足すること。これで十分だと満足することが、常に心も満ち足りた豊かさを生むということ。 【出典】 「老子ろうし...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「足らず余らず子三人」の意味(類義語) 【ことわざ】 足らず余らず子三人 【読み方】 たらずあまらずこさんにん 【意味】 収入は少なすぎず多すぎず、子供が三人いるのが一番良いということ。子供の数は三人が理想的ということ。...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「誑しが誑しに誑される」の意味(類義語) 【ことわざ】 誑しが誑しに誑される 【読み方】 たらしがたらしにたらされる 【意味】 いつも人をだましている人が、だまそうとして逆にだまされてしまうこと。 【類義語】 ・取ろう取...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「盥半切りを笑う」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 盥半切りを笑う 【読み方】 たらいはんぎりをわらう 【意味】 取るに足りないものが、自分と差のないものを馬鹿にして笑うこと。 【語源由来】 たらいが半切りの底の...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「田もやろ畔もやろ」の意味 【ことわざ】 田もやろ畔もやろ 【読み方】 たもやろあぜもやろ 【意味】 かわいさあまって分別なく何もかも与えること。 「田もやろ畔もやろ」の解説 「田もやろ畔もやろ」の使い方 「田もやろ畔も...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「民を使うに時を以てす」の意味(出典) 【ことわざ】 民を使うに時を以てす 【読み方】 たみをつかうにときをもってす 【意味】 国民を徴用する際は、農耕の妨げにならないよう時期を考慮すべきだということ。 【出典】 「論語...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「民を貴しと為す」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 民を貴しと為す 【読み方】 たみをたっとしとなす 【意味】 国家の根本は人民で、人民が最も大事で重要だということ。 【出典】 「孟子もうし」 【類義語】 ・民人有り...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「民の口を防ぐは川を防ぐよりも甚だし」の意味(出典) 【ことわざ】 民の口を防ぐは川を防ぐよりも甚だし 【読み方】 たみのくちをふせぐはかわをふせぐよりもはなはだし 【意味】 国民の言論の自由を取り上げるのは川の氾濫を防...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「民は三に生ず」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 民は三に生ず 【読み方】 たみはさんにしょうず 【意味】 人は両親から生まれ師に教わり、君主に養われて生きるのだから、この三者には等しく仕え、その恩に報いるべきだとい...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「民の声は神の声」の意味(出典・類義語・英語) 【ことわざ】 民の声は神の声 【読み方】 たみのこえはかみのこえ 【意味】 民衆の声は神に等しく、為政者は民衆の声に耳を傾けなければならないということ。 【出典】 西ローマ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「玉を衒いて石を賈る」の意味(語源由来・出典・類義語・対義語) 【ことわざ】 玉を衒いて石を賈る 【読み方】 たまをてらいていしをうる 【意味】 外見だけ立派に見せて、中身は価値のないもののこと。 【語源由来】 美しい玉...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「玉を食らい桂を炊ぐ」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 玉を食らい桂を炊ぐ 【読み方】 たまをくらいかつらをかしぐ 【意味】 とても物価が高いこと。 【出典】 「戦国策せんごくさく」 【故事】 中国戦国時代の遊説家蘇秦...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「玉を攻むるに石を以てす」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 玉を攻むるに石を以てす 【読み方】 たまをおさむるにいしをもってす 【意味】 取るに足りないものでも、それを使いすぐれたものをつくり上げることができる。物...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「黙り虫壁を通す」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 黙り虫壁を通す 【読み方】 だまりむしかべをとおす 【意味】 黙って努力するものは、人知れず大きなことを成し遂げる。大人しく目立たないものが、大きなことを成し遂...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「玉山に在りて草木潤う」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 玉山に在りて草木潤う 【読み方】 たまやまにありてそうもくうるおう 【意味】 君子や賢人の影響で、周りの人々の心は潤い豊かになる。 【出典】 「淮南子えなん...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「璧は以て寒きを禦ぐ可からず」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 璧は以て寒きを禦ぐ可からず 【読み方】 たまはもってかんをふせぐべからず 【意味】 人間にとっては、衣食住の問題が最優先で大事なことだということ。 【...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「たまに出る子は風に会う」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 たまに出る子は風に会う 【読み方】 たまにでるこはかぜにあう 【意味】 いつもはしないことをすると、失敗したり不運な目にあう。 【語源由来】 家に引きこ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「玉の杯底なきが如し」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 玉の杯底なきが如し 【読み方】 たまのさかずきそこなきがごとし 【意味】 見かけは良いが、役に立たないこと。美しく立派だが、肝心な点が欠けていること。...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「玉となって砕くとも瓦となって全からじ」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 玉となって砕くとも瓦となって全からじ 【読み方】 たまとなってくだくともかわらとなってまったからじ 【意味】 男子たるもの貴重な玉として砕かれ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「玉簾と薦垂れ」の意味(語源由来) 【ことわざ】 玉簾と薦垂れ 【読み方】 たまだれとこもだれ 【意味】 貴賎富貴の差がはなはだしいこと。 【語源由来】 上流階級の人はすだれをかけるのに、下層のものはこもをつることから。...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「たまたま事をすれば雄猿が孕む」の意味 【ことわざ】 たまたまごとをすればおさるがはらむ 【意味】 普段やらないことをしようとしている人を冷やかして言うことば。 「たまたま事をすれば雄猿が孕む」の解説 「たまたま事をすれ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「騙すに手なし」の意味(類義語) 【ことわざ】 騙すに手なし 【読み方】 だますにてなし 【意味】 だますつもりで来られたら、どんなに用心していても防ぐことはできない。だますよりよい方法はない。 【類義語】 ・騙すに敵な...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「卵を以て石に投ず」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 卵を以て石に投ず 【読み方】 たまごをもっていしにとうず 【意味】 弱者が無闇に強者に立ち向かうこと。損ばかりで何の得もないこと。最初から勝負にならない...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「卵を見て時夜を求む」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 卵を見て時夜を求む 【読み方】 たまごをみてじやをもとむ 【意味】 順序を考えず、結果を急ぎ期待をかけすぎること。せっかちすぎること。 【語源由来】 ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「卵を盗む者は牛も盗む」の意味(出典・語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 卵を盗む者は牛も盗む 【読み方】 たまごをぬすむものはうしもぬすむ 【意味】 小さな悪事をはたらいた者はやがて大きな犯罪を犯すようになるので、...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「卵の殻で海を渡る」の意味(対義語) 【ことわざ】 卵の殻で海を渡る 【読み方】 たまごのからでうみをわたる 【意味】 とても危ないことをすること。不可能なこと。 【対義語】 ・大船に乗る 「卵の殻で海を渡る」の解説 「...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「玉ある淵は岸破れず」の意味(語源由来) 【ことわざ】 玉ある淵は岸破れず 【読み方】 たまあるふちはきしやぶれず 【意味】 賢者や勇者のそろう国は、滅ぼされることがない。 【語源由来】 宝玉が沈んでいる淵の岸は崩れない...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「多弁能なし」の意味(類義語) 【ことわざ】 多弁能なし 【読み方】 たべんのうなし 【意味】 よくしゃべるものほど役に立たない。 【類義語】 ・口叩き手足らず足らず ・善者は弁ならず、弁者は善ならず ・口自慢の仕事下手...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「食べてすぐ寝ると牛になる」の意味 【ことわざ】 食べてすぐ寝ると牛になる 【読み方】 たべてすぐねるとうしになる 【意味】 牛は食べた後横になり反芻する習性があり、食べた後すぐ横になるのは行儀が悪く、牛になると戒めた言...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「足袋屋の看板」の意味(語源由来) 【ことわざ】 足袋屋の看板 【読み方】 たびやのかんばん 【意味】 一人合点で相手は納得していないこと。地位が危うくなることや職を失うこと。 【語源由来】 旅屋の看板は、片方だけで両方...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「足袋は姉を履け雪駄は妹を履け」の意味(類義語) 【ことわざ】 足袋は姉を履け雪駄は妹を履け 【読み方】 たびはあねをはけせったはいもうとをはけ 【意味】 足袋は洗うと縮むので、姉の足に合う大きめのものを買って、雪駄は使...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「旅は憂いもの辛いもの」の意味(類義語) 【ことわざ】 旅は憂いもの辛いもの 【読み方】 たびはういものつらいもの 【意味】 昔の旅は不便で、旅先では頼りにする人もなく、その土地の事情に暗いため心配ごとが多かったというこ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「旅の犬が尾をすぼめる」の意味(類義語) 【ことわざ】 旅の犬が尾をすぼめる 【読み方】 たびのいぬがおをすぼめる 【意味】 自分のテリトリーで吠えるのに、見知らぬ旅先ではおびえ小さくなるように家の中では威勢よく威張るが...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「田走るより畔走れ」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 田走るより畔走れ 【読み方】 たはしるよりあぜはしれ 【意味】 遠回りでも安全かつ確実な道を選ぶ方が、結局得だということ。 【語源由来】 近道だからと田んぼを...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「頼めば越後から米搗きにも来る」の意味(語源由来・類義語・対義語) 【ことわざ】 頼めば越後から米搗きにも来る 【読み方】 たのめばえちごからこめつきにもくる 【意味】 頼み方ひとつで、どんな難しいことでもやってくれる人...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「頼めば鬼も人食わず」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 頼めば鬼も人食わず 【読み方】】 たのめばおにもひとくわず 【意味】 好きなことでも、いざ頼むともったいぶること。また、心をこめて頭を下げれば、どんな人も悪...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「頼むと頼まれては犬も木へ上る」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 頼むと頼まれては犬も木へ上る 【読み方】 たのむとたのまれてはいぬもきへのぼる 【意味】 どうしてもと頼まれれば、無理難題も聞こうという気になる。...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「頼む木の下に雨漏る」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 頼む木の下に雨漏る 【読み方】 たのむきのもとにあめもる 【意味】 頼みにしていたのに当てが外れること。 【語源由来】 木陰で雨宿りしようと思ったのに、そこ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「頼み難きは人心」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 頼み難きは人心 【読み方】 たのみがたきはひとごころ 【意味】 人の心はうつろいやすく頼みにならない。 【出典】 「呂氏春秋りょししゅんじゅう」 【類義語】 ・人心...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「楽しみて後憂え有る者は聖人は為さず」の意味(出典) 【ことわざ】 楽しみて後憂え有る者は聖人は為さず 【読み方】 たのしみてのちうれえあるものはせいじんはなさず 【意味】 聖人は、あとで心配になるような一時的な楽しみ方...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「楽しみて淫せず」の意味(出典) 【ことわざ】 楽しみて淫せず 【読み方】 たのしみていんせず 【意味】 十分に楽しもうとも度は越さない。 【出典】 「論語ろんご」 「楽しみて淫せず」の解説 「楽しみて淫せず」の使い方 ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「楽しみ尽きて悲しみ来る」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 楽しみ尽きて悲しみ来る 【読み方】 たのしみつきてかなしみきたる 【意味】 この上ない楽しみの後には悲しみが訪れ、楽しみは長く続くものではない。楽しみが極ま...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「田の事すれば畑が荒れる」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 田の事すれば畑が荒れる 【読み方】 たのことすればはたけがあれる 【意味】 一方のことに気を取られると、他方がおろそかになる。 【語源由来】 田で働く間...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「他人の飯を食わねば親の恩は知れぬ」の意味 【ことわざ】 他人の飯を食わねば親の恩は知れぬ 【読み方】 たにんのめしをくわねばおやのおんはしれぬ 【意味】 親元を離れ、他人に囲まれて育たないと親のありがたさが分からないと...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「狸から上前」の意味(語源由来) 【ことわざ】 狸から上前 【読み方】 たぬきからうわまえ 【意味】 とてもずる賢い。 【語源由来】 人を化かす狸から上前をはね取る意から。 「狸から上前」の解説 「狸から上前」の使い方 ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「楽しみに沈む者は憂えに反る」の意味(出典) 【ことわざ】 楽しみに沈む者は憂えに反る 【読み方】 たのしみてのちうれえあるものはせいじんはなさず 【意味】 楽しみだけに夢中になって大事なことを忘れると、必ず心配ごとがや...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「狸が人に化かされる」の意味(類義語) 【ことわざ】 狸が人に化かされる 【読み方】 たぬきがひとにばかされる 【意味】 相手を甘く見て油断して、だまそうとした相手からだまされること。 【類義語】 ・誑たらしが誑しに誑さ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「他人は時の花」の意味 【ことわざ】 他人は時の花 【読み方】 たにんはときのはな 【意味】 季節の花は時とともに散るように、他人の好意も長続きするものではなく頼みにすることはできない。 「他人は時の花」の解説 「他人は...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「他人の飯は白い」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 他人の飯は白い 【読み方】 たにんのめしはしろい 【意味】 他人のものはよく見える。 【語源由来】 他人の食べるご飯は、自分のご飯より白く見えることからいう。 ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「他人の飯には骨がある」の意味(語源由来・類義語・対義語) 【ことわざ】 他人の飯には骨がある 【読み方】 たにんのめしにはほねがある 【意味】 他人の家に世話になるのは気をつかい苦労が多いということ。他人の好意には裏が...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「他人の正目」の意味(類義語) 【ことわざ】 他人の正目 【読み方】 たにんのまさめ 【意味】 当事者よりも関りのない他人の見解の方が、公平で正確だということ。 【類義語】 ・傍目八目おかめはちもく ・陰陽師おんようじ身...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「他人の念仏で極楽詣り」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 他人の念仏で極楽詣り 【読み方】 たにんのねんぶつでごくらくまいり 【意味】 他人の力を使って自分の利益をはかること。 【語源由来】 他人の唱えた念仏で、...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「谷の枯木は高けれど峰の小松に影ささず」の意味(語源由来) 【ことわざ】 谷の枯木は高けれど峰の小松に影ささず 【読み方】 たにのかれきはたかけれどみねのこまつにかげささず 【意味】 身分が高くても衰え勢いがないものは、...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「棚から落ちた達磨」の意味(類義語) 【ことわざ】 棚から落ちた達磨 【読み方】 たなからおちただるま 【意味】 今まで栄華を極めていた人が、零落するさま。 【類義語】 ・鍾馗しょうき大臣が棚から落ちたよう 「棚から落ち...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「谿陜き者は速やかに涸る」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 谿陜き者は速やかに涸る 【読み方】 たにせまきものはすみやかにかる 【意味】 君主に広く民衆に行き届く徳が無ければ国家は維持できない。規模が小さくゆとりが...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「炭団に目鼻」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 炭団に目鼻 【読み方】 たどんにめはな 【意味】 色黒で目鼻立ちがはっきりしない顔のこと。 【類義語】 ・南瓜かぼちゃに目鼻 【対義語】 ・卵に目鼻 「炭団に目鼻」の...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「たとえ火の中水の底」の意味(類義語) 【ことわざ】 たとえ火の中水の底 【読み方】 たとえひのなかみずのそこ 【意味】 どんなつらい目にあっても構わないということ。固い決意のこと。 【類義語】 ・水火を辞せず 「たとえ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「譬えに嘘なし坊主に毛なし」の意味(類義語) 【ことわざ】 譬えに嘘なし坊主に毛なし 【読み方】 たとえにうそなしぼうずにけなし 【意味】 物事のたとえとして言われることわざなどは、どれも人生の真理を突きうそはない。 【...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「喩えを引きて義を失う」の意味(出典) 【ことわざ】 喩えを引きて義を失う 【読み方】 たとえをひきてぎをうしなう 【意味】 都合の良い前例や誤った前例を持ち出して、本来の道理を見失うこと。つまらない比喩を弄ろうして、真...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「盾の両面を見よ」の意味(類義語) 【ことわざ】 盾の両面を見よ 【読み方】 たてのりょうめんをみよ 【意味】 物事の一面だけ見るのではなく、表と裏の両面をしっかり見た上で正しい判断を下せということ。 【類義語】 ・楯の...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「伊達の素足も無いから起こる」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 伊達の素足も無いから起こる 【読み方】 だてのすあしもないからおこる 【意味】 しかたなく我慢すること。ないから仕方がない。 【語源由来】 寒中に素...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「立つより返事」の意味 【ことわざ】 立つより返事 【読み方】 たつよりへんじ 【意味】 人から名を呼ばれたら、立ち上がるより前に返事をするべきだということ。 「立つより返事」の解説 「立つより返事」の使い方 「立つより...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「脱兎の如し」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 脱兎の如し 【読み方】 だっとのごとし 【意味】 逃げるウサギのように足が速いこと。とても素早いこと。 【出典】 「孫子そんし」 【類義語】 ・脱兎の勢い 「脱兎の如し...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「尊い寺は門から」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 尊い寺は門から 【読み方】 たっといてらはもんから 【意味】 価値のあるものや徳のある人は外見でわかる。外見が大事ということ。 【語源由来】 人々の信仰を集めて...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「達人は大観す」の意味(出典) 【ことわざ】 達人は大観す 【読み方】 たつじんはたいかんす 【意味】 道理を極めたものは、大局から観察するので判断に間違いはない。 【出典】 「鶡冠子かつかんし」 「達人は大観す」の解説...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「達者万貫目」の意味(類義語) 【ことわざ】 達者万貫目 【読み方】 たっしゃまんがんめ 【意味】 健康がどんなものより価値があるということ。 【類義語】 ・達者百貫目 「達者万貫目」の解説 「達者万貫目」の使い方 「達...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「田作る道は農に問え」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 田作る道は農に問え 【読み方】 たつくるみちはのうにとえ 【意味】 どんなことでも専門家に聞いた方が間違いがないということ。 【語源由来】 稲を作る方法は農...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「田作りも魚のうち」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 田作りも魚のうち 【読み方】 たづくりもうおのうち 【意味】 弱く力のないものでも仲間の数のうちに入るということ。 【語源由来】 小さな魚でも、魚に変わりはな...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「駄賃馬に唐鞍」の意味(類義語) 【ことわざ】 駄賃馬に唐鞍 【読み方】 だちんうまにからくら 【意味】 取るに足らないものが飾り立てること。分不相応で似合わないこと。釣り合わないこと。 【類義語】 ・乞食に朱腕 「駄賃...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「立ち仏が居仏を使う」の意味(語源由来) 【ことわざ】 立ち仏が居仏を使う 【読み方】 たちぼとけがいぼとけをつかう 【意味】 自分でできるようなことを面倒くさがり、他人にやらせること。 【語源由来】 座っている者を立た...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「ただより安いものは無い」の意味(対義語・英語) 【ことわざ】 ただより安いものは無い 【読み方】 ただよりやすいものはない 【意味】 無料で手にいれたものが一番安い。ただでもらうことに負い目を感じないなら、こんなうまい...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「立ち臼で目を突く」の意味 【ことわざ】 立ち臼で目を突く 【読み方】 たちうすでめをつく 【意味】 ありえないこと。失敗するはずがないようなことで失敗すること。 「立ち臼で目を突く」の解説 「立ち臼で目を突く」の使い方...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「畳の上の怪我」の意味(語源由来) 【ことわざ】 畳の上の怪我 【読み方】 たたみのうえのけが 【意味】 災難はいつどこで起こるか分からない。また、起こるはずがないこと。 【語源由来】 畳の上のように安全な場所で怪我をす...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「惟好鬚を称するのみ」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 惟好鬚を称するのみ 【読み方】 ただこうしゅをしょうするのみ 【意味】 口ひげだけが立派で良い所が他にない男ということ。 【出典】 「新唐書しんとうじょ」 【故事...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「薪を抱きて火を救う」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 薪を抱きて火を救う 【読み方】 たきぎをいだきてひをすくう 【意味】 害を除こうとして余計にその害を大きくすること。 【語源由来】 燃え盛る火を消そう...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「叩く人の按摩を取る」の意味 【ことわざ】 叩く人の按摩を取る 【読み方】 たたくひとのあんまをとる 【意味】 自分に害をなしたものに恩で報いること。人が良すぎるにもほどがあること。 「叩く人の按摩を取る」の解説 「叩く...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「叩き止めば食い止む」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 叩き止めば食い止む 【読み方】 たたきやめばくいやむ 【意味】 働くのをやめると生活が成り立たない。その日暮らしのことをいう。 【語源由来】 鍛冶屋など物を...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「戦う雀人を恐れず」の意味(語源由来) 【ことわざ】 戦う雀人を恐れず 【読み方】 たたかうすずめひとをおそれず 【意味】 弱小でも死を覚悟して物事を行うときは、強者をおそれない。物事に集中すると、思いがけない強さを発揮...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「戦いて勝つは易く勝ちを守るは難し」の意味(出典) 【ことわざ】 戦いて勝つは易く勝ちを守るは難し 【読み方】 たたかいてかつはやすくかちをまもるはかたし 【意味】 戦って勝つのは簡単だが、勝ちを守り抜くのは難しい。 【...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「戦い勝ちて将驕り卒惰る者は敗る」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 戦い勝ちて将驕り卒惰る者は敗る 【読み方】 たたかいかちてまさるおごりそつおこたるものははいる 【意味】 戦いに勝ったからと将軍が慢心して油断すると、...

「た」で始まることわざ

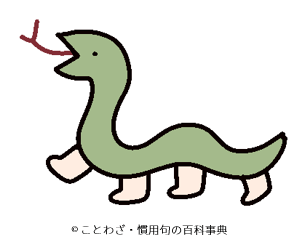

「た」で始まることわざ「蛇足」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 蛇足 【読み方】 だそく 【意味】 余計な付け足しのこと。なくてもよい無駄なもの。余計なことをすること。 【出典】 「戦国策せんごくさく」 【故事】 中国の戦国時代楚の国で、司...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「叩かれた夜は寝やすい」の意味(対義語) 【ことわざ】 叩かれた夜は寝やすい 【読み方】 たたかれたよるはねやすい 【意味】 人に害を与えて後悔する夜は眠れないが、害を与えられた方は安らかでいられる。加害者になるよりも被...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「多勢を頼む群鴉」の意味 【ことわざ】 多勢を頼む群鴉 【読み方】 たぜいをたのむむらからす 【意味】 数の多さを頼みに、取るに足りないものがのさばること。烏合の衆をののしる言葉。 「多勢を頼む群鴉」の解説 「多勢を頼む...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「出すことは舌を出すのも嫌い」の意味(類義語) 【ことわざ】 出すことは舌を出すのも嫌い 【読み方】 だすことはしたをだすのもきらい 【意味】 とてもけちなこと。どんなことでも物惜しみすること。 【類義語】 ・袖から手を...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「蛸は身を食う」の意味(語源由来) 【ことわざ】 蛸は身を食う 【読み方】 たこはみをくう 【意味】 財産を食いつぶしていくこと。 【語源由来】 タコは空腹でエサがないと、自分の足を食うという俗説から。 「蛸は身を食う」...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「蛸に骨なし海月に目なし」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 蛸に骨なし海月に目なし 【読み方】 たこにほねなしくらげにめなし 【意味】 わかりきった当たり前のことをいうこと。 【語源由来】 タコに骨がない、クラゲ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「多言は身を害す」の意味(類義語) 【ことわざ】 多言は身を害す 【読み方】 たげんはみをがいす 【意味】 多弁は人に迷惑をかけたり、災難を招くことがあるということ。 【類義語】 ・多言なれば数しばしば窮す ・口は禍わざ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「多言は一黙に如かず」の意味(類義語) 【ことわざ】 多言は一黙に如かず 【読み方】 たげんはいちもくにしかず 【意味】 多弁よりも沈黙の方が説得力があることがある。 【類義語】 ・言わぬは言うにまさる ・雄弁は銀、沈黙...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「多言なれば数窮す」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 多言なれば数窮す 【読み方】 たげんなればしばしばきゅうす 【意味】 口数が多いと、失言や言葉に詰まる場面が増えるということ。また、口数が多いほどその言葉は力を失...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「竹槍は切られても矢張り元の竹」の意味(語源由来) 【ことわざ】 竹槍は切られても矢張り元の竹 【読み方】 たけやりはきられてもやはりもとのたけ 【意味】 決して死なないもののたとえ。 【語源由来】 竹槍は竹の先をとがら...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「筍の親勝り」の意味(語源由来) 【ことわざ】 筍の親勝り 【読み方】 たけのこのおやまさり 【意味】 子供の成長が早く、すぐに親を追い越すこと。 【語源由来】 成長が早い筍は、たちまち親竹と同じくらいの高さになることか...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「竹に花咲けば凶年」の意味(類義語) 【ことわざ】 竹に花咲けば凶年 【読み方】 たけにはなさけばきょうねん 【意味】 竹に花が咲くと天候不順で凶年となる。 【類義語】 ・竹の実なれば凶年 「竹に花咲けば凶年」の解説 「...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「沢を竭くし藪を焚く」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 沢を竭くし藪を焚く 【読み方】 たくをつくしそうをやく 【意味】 目先の利益にとらわれると、一度成功してもその後が続かず大損失を招くこと。 【語源由来】 魚を...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「宅を卜せず隣を卜す」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 宅を卜せず隣を卜す 【読み方】 たくをぼくせずとなりをぼくす 【意味】 住まいを定める時は、家相を見るより隣人の善し悪しを見る方が大事だということ。 【出典】 ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「たくらだ猫の隣歩き」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 たくらだ猫の隣歩き 【読み方】 たくらだねこのとなりあるき 【意味】 他人の家の手伝いはするが、自分の家のことはしないこと。 【語源由来】 隣近所を遊...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「鐸は声を以て自ら毀る」の意味(出典・語源由来・類義語) 【ことわざ】 鐸は声を以て自ら毀る 【読み方】 たくはこえをもってみずからやぶる 【意味】 才能や長所があるために災難にあうこと。 【出典】 「淮南子えなんじ」 ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「濁酒も茶よりは勝る」の意味(語源由来) 【ことわざ】 濁酒も茶よりは勝る 【読み方】 だくしゅもちゃよりはまさる 【意味】 ないよりはましだということ。 【語源由来】 お茶を飲んでも酔わないが、安い酒でもどぶろくを飲め...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「沢庵の重しに茶袋」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 沢庵の重しに茶袋 【読み方】 たくあんのおもしにちゃぶくろ 【意味】 効果がないこと。 【語源由来】 沢庵漬けの重しに軽い茶袋を使っても、少しも効かないことか...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「他弓挽く莫れ」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 他弓挽く莫れ 【読み方】 たきゅうひくなかれ 【意味】 他人のことには干渉するなということ。他人のことに気を取られず、自己の充実に努めるべきだということ。 【出典】...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「薪を均しくして火を施せば火は燥に就く」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 薪を均しくして火を施せば火は燥に就く 【読み方】 たきぎをひとしくしてひをほどこせばひはそうにつく 【意味】 同じ種類のものは引き付...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「薪を積むが如く後に来る者上に在り」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 薪を積むが如く後に来る者上に在り 【読み方】 たきぎをいだきてひをすくう 【意味】 あとから積んだ薪を上に積み、先に用いられること。後輩が先輩よりも...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「鷹を養う如し」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 鷹を養う如し 【読み方】 たかをやしなうごとし 【意味】 癖のある人は使うのが簡単ではない。わがままな人を使うのは鷹を飼うのと一緒で、その欲求を満たしてやら...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「宝の山に入りながら空しく帰る」の意味(出典) 【ことわざ】 宝の山に入りながら空しく帰る 【読み方】 たからのやまにいりながらむなしくかえる 【意味】 大きな利益を得るチャンスがあったにもかかわらず、何も得ることなくそ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「財多ければ身を守るにまどし」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 財多ければ身を守るにまどし 【読み方】 たからおおければみをまもるにまどし 【意味】 財産が多いとそれを守ることに熱心になり、自分の身の安全を保つこと...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「鷹骨折って旦那の餌食」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 鷹骨折って旦那の餌食 【読み方】 たかほねおってだんなのえじき 【意味】 主人に仕えて働くものが苦労して得た成果は主人のものになり、報われることがあまりな...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「高飛車」の意味(語源由来) 【ことわざ】 高飛車 【読み方】 たかびしゃ 【意味】 相手に対して高圧的な態度をとること。有無を言わせず押さえつけるさま。 【語源由来】 将棋で、浮き飛車のこと。 「高飛車」の解説 「高飛...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「鷹は水に入れて芸無し、鶉は山にありて能無し」の意味(語源由来) 【ことわざ】 鷹は水に入れて芸無し、鶉は山にありて能無し 【読み方】 たかはみずにいれてげいなし、うずらはやまにありてのうなし 【意味】 才能ある人でも、...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「鷹の前の雀」の意味(類義語) 【ことわざ】 鷹の前の雀 【読み方】 たかのまえのすずめ 【意味】 鷹ににらまれて身動きできずふるえる雀のように、恐怖で体がすくみ手も足も出ないようす。 【類義語】 ・蛇に睨まれた蛙 「鷹...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「鷹のない国では雀が鷹をする」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 鷹のない国では雀が鷹をする 【読み方】 たかのないくにではすずめがたかをする 【意味】 強者がいないと、あまり力がない弱者が威張るということ。 【語...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「高嶺の花を羨むより足下の豆を拾え」の意味(類義語) 【ことわざ】 高嶺の花を羨むより足下の豆を拾え 【読み方】 たかねのはなをうらやむよりあしもとのまめをひろえ 【意味】 手に入れられない物を欲しがるよりも、身近で確実...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「宝は身の差し合わせ」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 宝は身の差し合わせ 【読み方】 たからはみのさしあわせ 【意味】 財宝は困った際に金や物と交換して急場をしのぐことができる。万が一の時、助けになる。 【類義語...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「鷹匠の子は鳩を馴らす」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 鷹匠の子は鳩を馴らす 【読み方】 たかじょうのこははとをならす 【意味】 子供は親の仕事を間近で見て自然に覚えるということ。 【語源由来】 鷹匠の子は親が...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「抱かされば負ぶさる」の意味(類義語) 【ことわざ】 抱かされば負ぶさる 【読み方】 だかさればおぶさる 【意味】 抱いてやれば今度はおんぶを求めるように、人の好意につけあがり甘えること。 【類義語】 ・負えば抱かれよう...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「高い舟借りて安い小魚釣る」の意味 【ことわざ】 高い舟借りて安い小魚釣る 【読み方】 たかいふねかりてやすいこざかなつる 【意味】 借り賃の高い舟を借りて安い小魚ばかり釣るように、好きなことは損得勘定度外視でするという...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「倒るる所に土を掴む」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 倒るる所に土を掴む 【読み方】 たおるるところにつちをつかむ 【意味】 どんな時でも何かを手にいれようとする貪欲さのこと。 【語源由来】 転んでも土の中に倒...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大惑なる者は終身解らず」の意味(出典) 【ことわざ】 大惑なる者は終身解らず 【読み方】 たいわくなるものはしゅうしんさとらず 【意味】 迷いを自覚できない凡人は、生涯真理を知らないままで終わる。また、大きな疑問はなか...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「朶雲」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 朶雲 【読み方】 だうん 【意味】 お手紙。 【出典】 「新唐書しんとうじょ」 【故事】 中国唐の韋陟(いちょく)は、手紙はいつも五色の書簡箋を用い、本文は侍妾に書かせ、署名は...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「太牢の滋味」の意味(出典) 【ことわざ】 太牢の滋味 【読み方】 たいろうのじみ 【意味】 りっぱで豪華なごちそうやその味。 【出典】 『文選もんぜん』「王褒おうほう」の「聖主得賢臣頌せいしゅけんしんをうるのしょう」 ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「内裏様も食わにゃ立たぬ」の意味(類義語) 【ことわざ】 内裏様も食わにゃ立たぬ 【読み方】 だいりさまもくわにゃたたぬ 【意味】 地位が高い人でも食べないと生きていけないように、人はだれしも食べなければ立つことすらでき...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大漁の明日」の意味(類義語) 【ことわざ】 大漁の明日 【読み方】 たいりょうのあした 【意味】 獲物が多かった翌日は獲物が少なくなるように、良いことがあった後は悪いことがあるものだ。 【類義語】 ・いい後は悪い ・一...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大勇は勇ならず」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 大勇は勇ならず 【読み方】 たいゆうはゆうならず 【意味】 本当に勇気がある人は無闇に人と争わず威張ることもないので、普段は臆病な人に見える。 【出典】 「六韜りく...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大勇は怯なるが如し」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 大勇は怯なるが如し 【読み方】 たいゆうはきょうなるがごとし 【意味】 本当に勇気がある人は無闇に人と争わないので、普段は臆病な人に見える。 【出典】 「蘇軾そ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「鯛も鮃も食うた者が知る」の意味(語源由来) 【ことわざ】 鯛も鮃も食うた者が知る 【読み方】 たいもひらめもくうたものがしる 【意味】 実際に経験したものにしか、物事の核心や違いはわからない。 【語源由来】 タイやヒラ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大名の下は以て久しく居り難し」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 大名の下は以て久しく居り難し 【読み方】 たいめいのもとはもってひさしくおりがたし 【意味】 名誉をきわめてもその地位に長くとどまると、他人からねたみを...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「鯛も一人はうまからず」の意味(語源由来) 【ことわざ】 鯛も一人はうまからず 【読み方】 たいもひとりはうまからず 【意味】 食事は大勢が良いということ。 【語源由来】 一人で食べてもおいしくない意から。 「鯛も一人は...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大木は倒れても地に付かず」の意味(語源由来) 【ことわざ】 大木は倒れても地に付かず 【読み方】 たいぼくはたおれてもちにつかず 【意味】 勢いのある人は失敗しても見苦しい倒れ方をしないし、周囲に助けられ大打撃は受けな...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大弁は訥なるが若し」の意味(出典) 【ことわざ】 大弁は訥なるが若し 【読み方】 たいべんはとつなるがごとし 【意味】 雄弁な人は無駄なことを言わないので、口下手に思えるということ。 【出典】 「老子ろうし」 「大弁は...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「太平の百石は戦場の千石」の意味(語源由来) 【ことわざ】 太平の百石は戦場の千石 【読み方】 たいへいのひゃくこくはせんじょうのせんごく 【意味】 武士は平和な時は手柄を立てる機会が少ないということ。 【語源由来】 平...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「太平象無し」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 太平象無し 【読み方】 たいへいしょうなし 【意味】 何も起こらないのが太平の兆候だということ。 【出典】 「唐所とうじょ」 【語源由来】 世の中がよく治まって平穏な...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大病に薬なし」の意味(語源由来) 【ことわざ】 大病に薬なし 【読み方】 たいびょうにくすりなし 【意味】 状況があまりに悪化すると手の施しようがないということ。 【語源由来】 病の症状が悪化すると治す薬がないという意...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「代馬越を思わず」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 代馬越を思わず 【読み方】 だいばえつをおもわず 【意味】 生まれ育った土地や長く住んだ土地が一番良いと思うこと。 【出典】 「李白りはく」の「古風」 【語源由来...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「鯛の尾より鰯の頭」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 鯛の尾より鰯の頭 【読み方】 たいのおよりいわしのかしら 【意味】 大きな集団の一員となって人の後につくより、小さな集団でも先頭に立つ存在になり活躍した方がいい...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「鯛なくば狗母魚」の意味(語源由来) 【ことわざ】 鯛なくば狗母魚 【読み方】 たいなくばえそ 【意味】 最善のものがない時には、それに代わるもので間に合わせるほかない。 【語源由来】 かまぼこをつくるのに鯛がなければそ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大徳は小怨を滅ぼす」の意味(出典) 【ことわざ】 大徳は小怨を滅ぼす 【読み方】 だいとくはしょうえんをほろぼす 【意味】 大きな徳は小さなうらみを消してしまう。恩恵が大きければ、わずかな怨恨は消えて気にならなくなる。...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大敵と見て恐れず、小敵と見て侮らず」の意味(類義語) 【ことわざ】 大敵と見て恐れず、小敵と見て侮らず 【読み方】 たいてきとみておそれず、しょうてきとみてあなどらず 【意味】 敵が強大だからと恐れてはいけない。弱小だ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大椿の寿」の意味(出典) 【ことわざ】 大椿の寿 【読み方】 だいちんのじゅ 【意味】 長生きすること。人間の長寿を祝うことば。 「大椿」は、古代中国の伝説の木の名。八千年を春とし、三万二千年が人間の一年に相当するとい...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大智は愚の如し」の意味(出典・類義語・英語) 【ことわざ】 大智は愚の如し 【読み方】 だいちはぐのごとし 【意味】 知恵のある者は知識をひけらしたりしないから、一見愚かに見えるということ。 【出典】 「蘇軾そしょく」...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大地に槌」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 大地に槌 【読み方】 だいちにつち 【意味】 絶対に失敗しないこと。 【語源・由来】 槌で大地を打てば、どこを打っても失敗しないことから。 【類義語】 ・槌で大地を叩...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大体に従う者は大人と為る」の意味(出典) 【ことわざ】 大体に従う者は大人と為る 【読み方】 だいたいにしたがうものはたいじんとなる 【意味】 良心に従って道を求めれば、徳のある大人物となる。 【出典】 「孟子もうし」...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大声里耳に入らず」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 大声里耳に入らず 【読み方】 たいせいりじにいらず 【意味】 高雅な音楽は俗人の耳には受け入れられない。高尚な議論は、一般の人に理解されにくいということ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大人は赤子の心を失わず」の意味(出典) 【ことわざ】 大人は赤子の心を失わず 【読み方】 たいじんはせきしのこころをうしなわず 【意味】 高い徳の人は、赤ん坊のように純粋な心を失わないということ。また、君主たる者は、赤...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「太盛は守り難し」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 太盛は守り難し 【読み方】 たいせいはまもりがたし 【意味】 勢力が大きくなると、それを維持するのが難しいということ。すぐれている才能や長所をもつものは、すぐれて...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大人は虎変す」の意味(出典) 【ことわざ】 大人は虎変す 【読み方】 たいじんはこへんす 【意味】 賢人が時流に合わせて、日に日に自己変革すること。すぐれた統治者によって、古い制度が一新されること。 【出典】 「易経え...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大人は大耳」の意味(類義語) 【ことわざ】 大人は大耳 【読み方】 たいじんはおおみみ 【意味】 徳の高い人は、取るに足りないことを耳にしても気にとめないということ。 【類義語】 ・大名は大耳 「大人は大耳」の解説 「...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大丈夫の一言は駟馬も走らず」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 大丈夫の一言は駟馬も走らず 【読み方】 だいじょうふのいちごんはしばもはしらず 【意味】 男子が発言したことはひるがえすことはできない。発言は慎重に...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大上は徳を立つる有り」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 大上は徳を立つる有り 【読み方】 だいじょうはとくをたつるあり 【意味】 人生で一番の行いは、自分の身を修めて立派な徳をたてること。 【語源・由来】 「不朽...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大匠は拙工の為に縄墨を改廃せず」の意味(語源由来・出典・故事) 【ことわざ】 大匠は拙工の為に縄墨を改廃せず 【読み方】 たいしょうはせっこうのためにじょうぼくをかいはいせず 【意味】 学ぶ者がついていけないからといっ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大匠は斲らず」の意味(出典・語源由来・英語) 【ことわざ】 大匠は斲らず 【読み方】 たいしょうはきらず 【意味】 名人は軽い気持ちで物事に手を出さないし、つまらない小細工はしない。 【出典】 「淮南子えなんじ」 【語...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大匠に代わりて斲る者は其の手を傷けざる有ること希なり」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 大匠に代わりて斲る者は其の手を傷けざる有ること希なり 【読み方】 たいしょうにかわりてきるものはそのてをきずつけざるあること...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大樹の下に美草なし」の意味(出典) 【ことわざ】 大樹の下に美草なし 【読み方】 たいじゅのもとにびそうなし 【意味】 大きな木の下は日陰なので美しい草が生えないように、すぐれた人の下では優秀な人材は育ちにくい。人材登...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大事は小事より顕る」の意味(類義語) 【ことわざ】 大事は小事より顕る 【読み方】 だいじはしょうじよりあらわる 【意味】 秘密にするような大事なことも些細なことから発覚してしまうこと。些細なことと放っておくと大事件に...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大事の中に小事なし」の意味(類義語) 【ことわざ】 大事の中に小事なし 【読み方】 だいじのなかにしょうじなし 【意味】 大事の場合には、小さな事を顧みる余裕がない。小さいことを犠牲にしてもやむを得ない。 【類義語】 ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大事小に化し小事無に化す」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 大事小に化し小事無に化す 【読み方】 だいじしょうにかししょうじむにかす 【意味】 想定より簡単なこと。物事を気にかけないこと。 【出典】 「明心宝鑑め...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「太山を挟みて以て北海を越ゆ」の意味(出典) 【ことわざ】 太山を挟みて以て北海を越ゆ 【読み方】 たいざんをわきばさみてもってほっかいをこゆ 【意味】 とうてい不可能なこと。 【出典】 「孟子もうし」 「太山を挟みて以...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「太山は土壌を譲らず」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 太山は土壌を譲らず 【読み方】 たいざんのどじょうをゆずらず 【意味】 大人物はどんなに小さな意見にも耳を傾け、見識を高めていくというたとえ。 【語源...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「泰山前に崩るるとも色変せず」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 泰山前に崩るるとも色変せず 【読み方】 たいざんまえにくずるるともいろへんせず 【意味】 全く動じないこと。 【出典】 「権書けんしょ」 【語源由来】...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「太山の高きは一石に非ず」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 太山の高きは一石に非ず 【読み方】 たいざんのたかきはいっせきにあらず 【意味】 世の中の多くのことは、一人の力ではなく大勢の人の意志と力が結集してはじめ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「太山に登りて天下を小とす」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 太山に登りて天下を小とす 【読み方】 たいざんにのぼりててんかをしょうとす 【意味】 高く大きな泰山に登ってみおろすように、広い視野で物事を見ること。観...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「泰山卵を圧す」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 泰山卵を圧す 【読み方】 たいざんたまごをあっす 【意味】 物事が容易にできること。強く大きな存在からは逃れ難いこと。 【語源由来】 大きな山が小さな卵をいとも簡単...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「泰山頽れ梁木壊る」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 泰山頽れ梁木壊る 【読み方】 たいざんくずれりょうぼくやぶる 【意味】 一世の師と仰がれる人が死ぬこと。 【語源由来】 人々が仰ぎ尊ぶ泰山が崩れ、屋根を支える最...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「太鼓を打てば鉦が外れる」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 太鼓を打てば鉦が外れる 【読み方】 たいこをうてばかねがはずれる 【意味】 何かをすればもう一方が疎かになる。一度にたくさんのことはできないということ。...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「太鼓も撥の当たりよう」の意味(語源由来) 【ことわざ】 太鼓も撥の当たりよう 【読み方】 たいこもばちのあたりよう 【意味】 やり方しだいで相手の反応も変わることのたとえ。 【語源由来】 太鼓のたたき方しだいで音が大き...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大根卸しに医者いらず」の意味(語源由来) 【ことわざ】 大根卸しに医者いらず 【読み方】 だいこんおろしにいしゃいらず 【意味】 大根おろしは栄養豊富なので食べれば医者にかかることはないということ。 【語源由来】 民間...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「醍醐味」の意味(出典) 【ことわざ】 醍醐味 【読み方】 だいごみ 【意味】 仏陀の最高の教え。物事の本当のおもしろさ。最も深い味わい。 【出典】 「涅槃経ねはんぎょう」 「醍醐味」の解説 「醍醐味」の使い方 「醍醐味...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大国を治むるは小鮮を烹るが若くす」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 大国を治むるは小鮮を烹るが若くす 【読み方】 たいこくをおさむるはしょうせんをにるがごとくす 【意味】 国を治めるには、国民にあまり干渉...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大黒柱を蟻がせせる」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 大黒柱を蟻がせせる 【読み方】 だいこくばしらをありがせせる 【意味】 力のないものが能力にふさわしくない仕事に取り組むこと。びくりともしないこと。 【語源...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大黒柱と腕押し」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 大黒柱と腕押し 【読み方】 だいこくばしらとうでおし 【意味】 どんなに努力を重ねても力及ばないこと。 【語源由来】 家の大黒柱と腕相撲をする意から。 【類義語...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大功を論ずる者は小過を録せず」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 大功を論ずる者は小過を録せず 【読み方】 たいこうをろんずるものはしょうかをろくせず 【意味】 大きな功績をほめる時、功績の過程に小さな過失があっても...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大功を成す者は衆に謀らず」の意味(出典) 【ことわざ】 大功を成す者は衆に謀らず 【読み方】 たいこうをなすものはしゅうにはからず 【意味】 大きなことを成し遂げるものは、他人の意見を参考にしたりしないで自分で決断する...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大巧を天下に建つる者は必ず先ず閨門の内を修む」の意味(出典) 【ことわざ】 大巧を天下に建つる者は必ず先ず閨門の内を修む 【読み方】 たいこうをてんかにたつるものはかならずまずけいもんのうちをおさむ 【意味】 大きなこ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「太公望」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 太公望 【読み方】 たいこうぼう 【意味】 魚釣りをする人や釣り好きな人のこと。 【出典】 「史記しき」 【故事】 周の文王が渭水いすいのほとりで釣りをしていた呂尚に会い、話...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大孝は終身父母を慕う」の意味(出典) 【ことわざ】 大孝は終身父母を慕う 【読み方】 たいこうはしゅうしんふぼをしたう 【意味】 本当の親孝行者は、どんな瞬間も父母を思い忘れないということ。 【出典】 「孟子もうし」 ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大行は細謹を顧みず」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 大行は細謹を顧みず 【読み方】 たいこうはさいきんをかえりみず 【意味】 大事業を成就しようとする者は、小さなことやささいな失敗にはこだわらない。 【出典】 「史...