ことわざとは人々の知恵を、だれもが知っているたとえで表したものです。

昔から多くの人によって伝えられてきたものですから、ことわざを使って表現すると人の共感を得やすくなります。

当記事の「ことわざ100選」は、ことわざ研究者でことわざ学会代表理事の北村孝一先生に、収録項目の選定をしていただきました。

ことわざ研究者(ことわざ学会代表理事)。エッセイスト。学習院大学非常勤講師として「ことわざの世界」を講義した(2005年から断続的に2017年3月まで)。用例や社会的背景を重視し、日本のことわざを実証的に研究する。『故事俗信ことわざ大辞典』第2版(小学館、2012)を編纂・監修。後者を精選しエッセイを加え、読みやすくした『ことわざを知る辞典』(小学館、2018)も編んでいる。Wikipedia / Amazon著者ページ

ことわざ研究者(ことわざ学会代表理事)。エッセイスト。学習院大学非常勤講師として「ことわざの世界」を講義した(2005年から断続的に2017年3月まで)。用例や社会的背景を重視し、日本のことわざを実証的に研究する。『故事俗信ことわざ大辞典』第2版(小学館、2012)を編纂・監修。後者を精選しエッセイを加え、読みやすくした『ことわざを知る辞典』(小学館、2018)も編んでいる。Wikipedia / Amazon著者ページ

1.多くの人によく知られているもの

有名なことわざは、ふつうの人が知っていて常識とされ、いちいち説明せずに使われます。

意味だけでなく、どのような場面で使われるかに注意し、必要なときに使えるように身につけましょう。

2.日常生活で使われるもの

特に古典や文学にくわしくなくても、生活のなかで自然に使われるものです。

ふだん使われる口語の形を主に採用しましたが、漢文的表現や文語でも現在使われているものは、見出しにしたり、説明文で補足しています。

3.ことわざのレトリックになじみ、センスを磨けるもの

ことわざは、短い表現で、口調がよく、深い意味をあらわすものが少なくありません。

比喩や対句、反語など、多様なレトリックが用いられています。

ことわざによく使われる表現方法になじみ、論理的理解力とともに、ことばのセンス(感性)を磨けるものを選びました。丸暗記ではなく、声に出して、ゆっくり味わってみてください。

目次

「あ行」の有名なことわざ

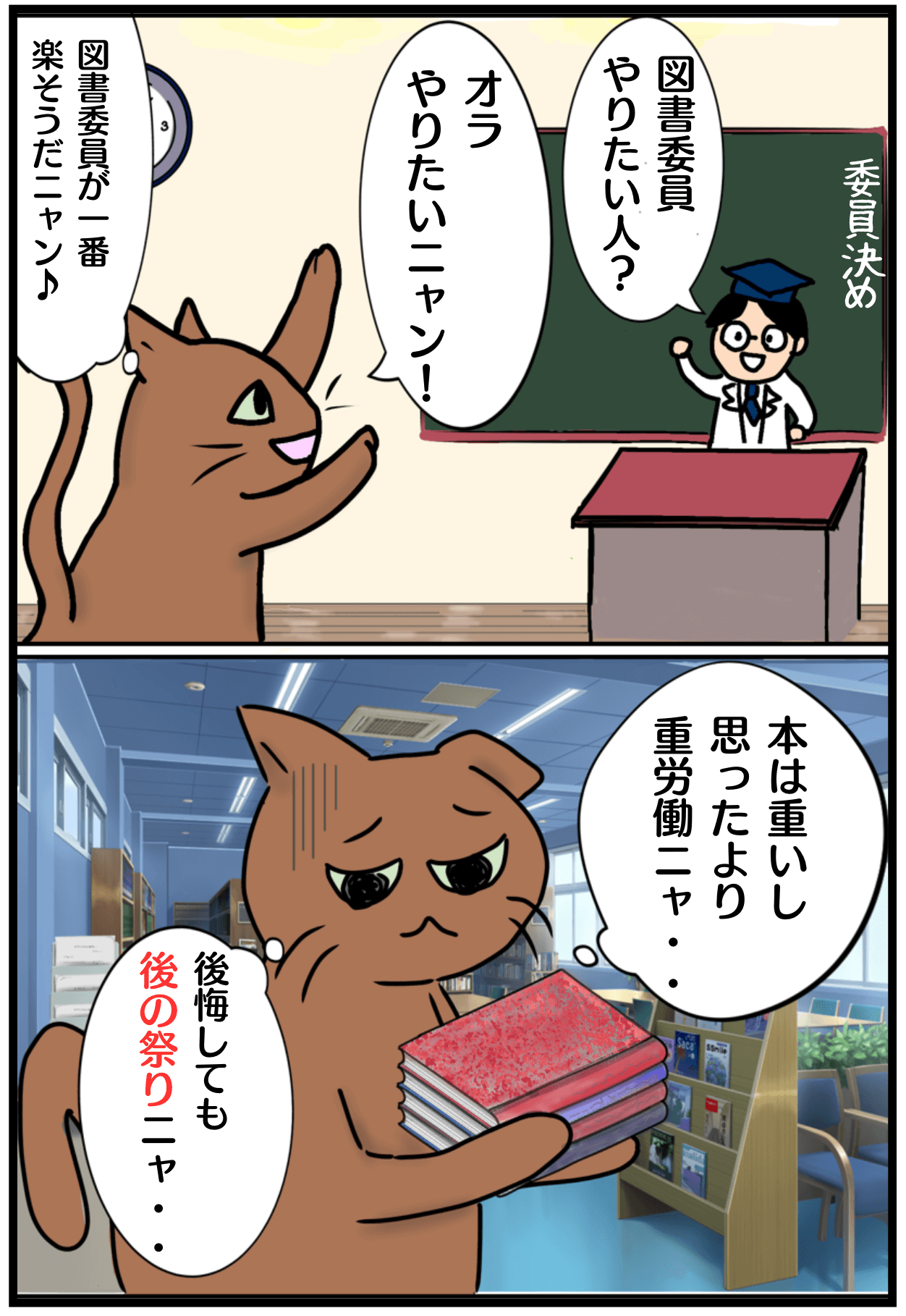

後の祭

| ことわざ | 後の祭り |

| 読み方 | あとのまつり |

| 意味 | 時機を逃してしまい、後から悔やんでも手遅れであることのたとえ。 |

【例文】

- 体調が悪いのに無理をして仕事を続けた結果、入院することになってしまい、今さら休養をとっても後の祭りだ。

- 提出期限を過ぎてから素晴らしいアイデアを思いついたが、すでに選考は終わっており、まさに後の祭りだった。

- 大切な記念日を忘れてしまい、後から豪華なプレゼントを用意したが、パートナーの機嫌は直らず後の祭りとなってしまった。

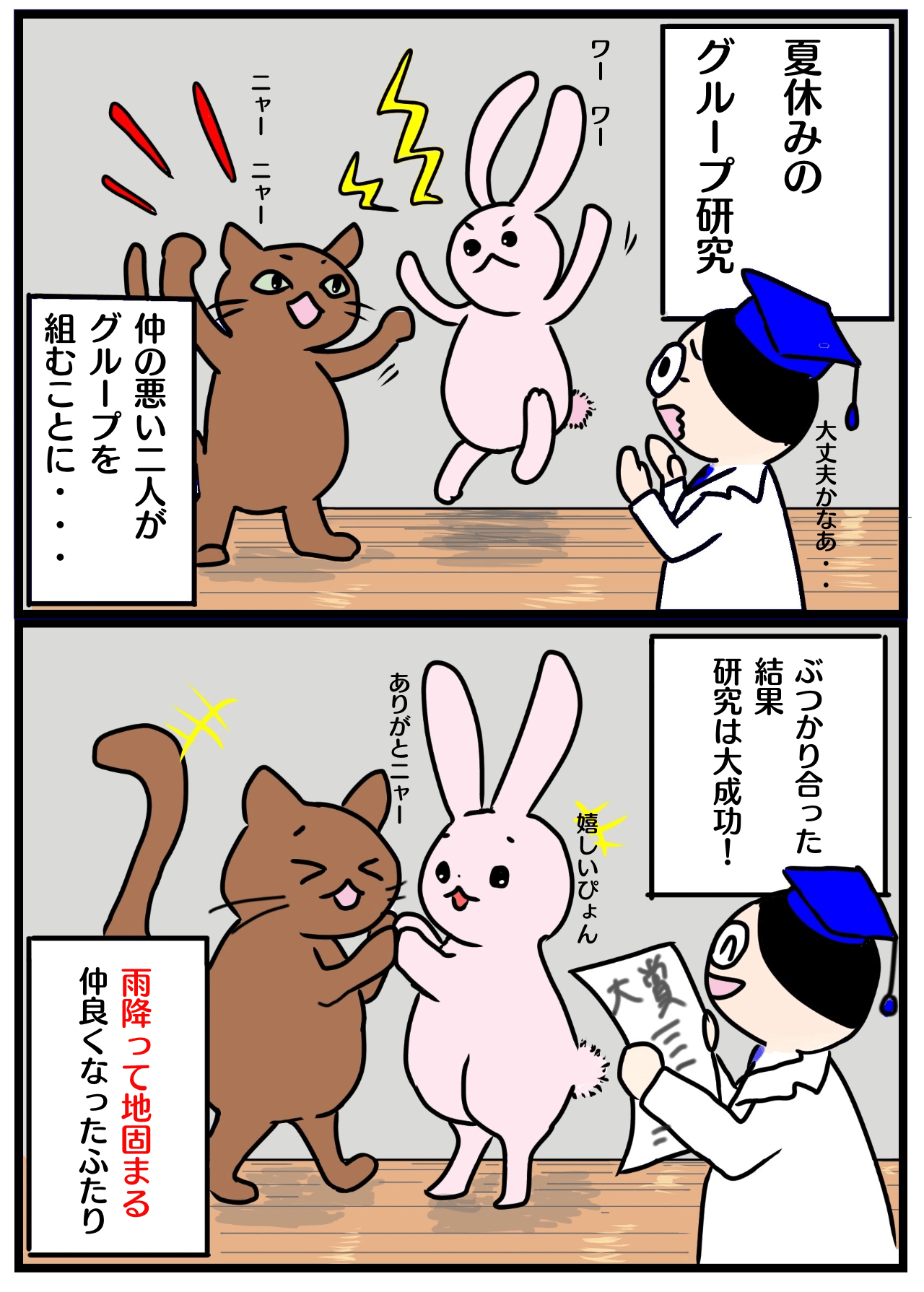

雨降って地固まる

| ことわざ | 雨降って地固まる |

| 読み方 | あめふってじがたまる |

| 意味 | 揉め事など悪いことがあったあとに、以前よりも良い関係や状態になること。 |

【例文】

- 激しい議論を戦わせた二人だったが、今ではお互いを一番理解し合う親友だ。まさに雨降って地固まるだね。

- 経営陣の対立で一時は会社が揺れたが、結果的に組織が若返り、雨降って地固まる結果となった。

- 「ケンカをしたおかげで本音が言えたね。雨降って地固まると言うし、これからはもっと仲良くしよう。」

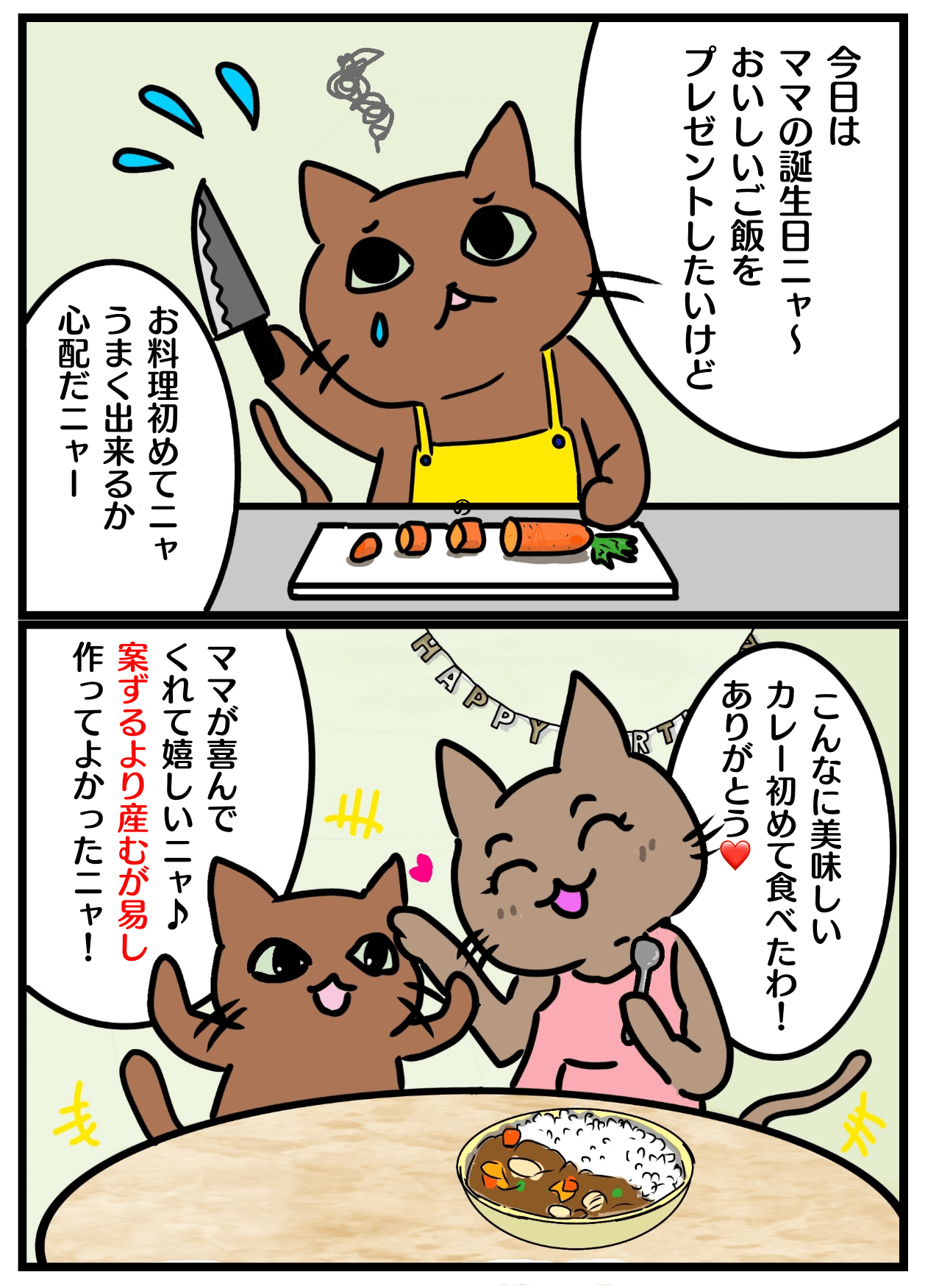

案ずるより産むが易い

| ことわざ | 案ずるより産むが易い |

| 読み方 | あんずるよりうむがやすい |

| 意味 | 始める前はあれこれ心配するが、実際にやってみると案外たやすくできるということ。 |

【例文】

- 初めての海外旅行で不安しかなかったが、行ってみれば楽しいことばかりで、案ずるより産むが易いだった。

- 難易度が高いと思っていた資格試験だが、勉強を始めてみたら理解が進み、案ずるより産むが易いと感じた。

- 「失敗を怖がって何もしないのはもったいないよ。案ずるより産むが易いと言うから、まずは挑戦してみよう。」

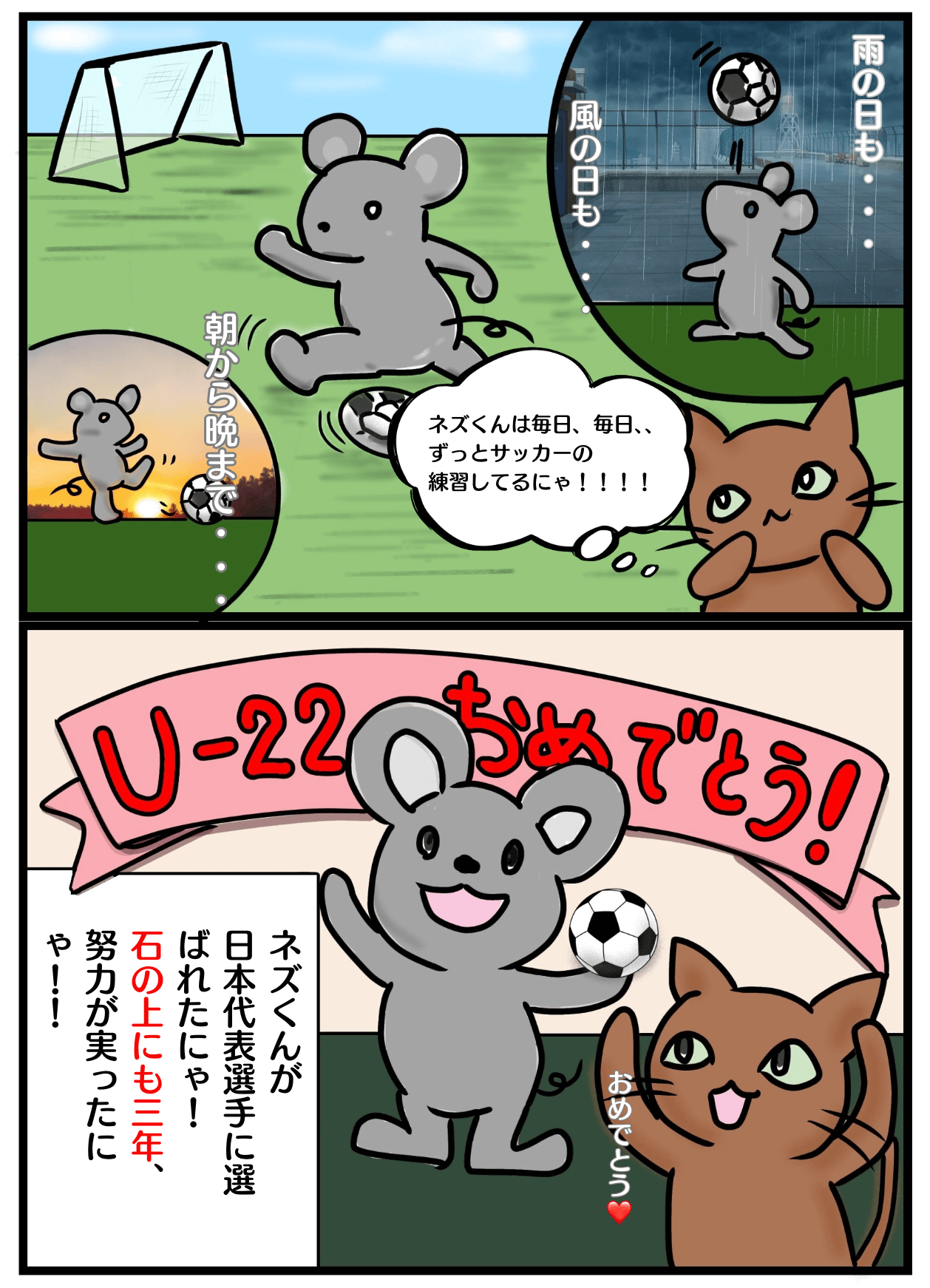

石の上にも三年

| ことわざ | 石の上にも三年 |

| 読み方 | いしのうえにもさんねん |

| 意味 | 冷たい石の上でも三年座り続ければ暖まるように、つらくても辛抱強く続ければ必ず報われるということ。 |

【例文】

- 入社当初は仕事に馴染めず辞めたいと思ったが、石の上にも三年の精神で続け、今ではチームの要となった。

- 下積み生活が長かった彼だが、石の上にも三年、ついに主役の座を射止めることができた。

- 習い事がなかなか上達しなくて悩んでいる娘に、「石の上にも三年と言うから、もう少し頑張ってみよう」と励ました。

【専門家コラム】

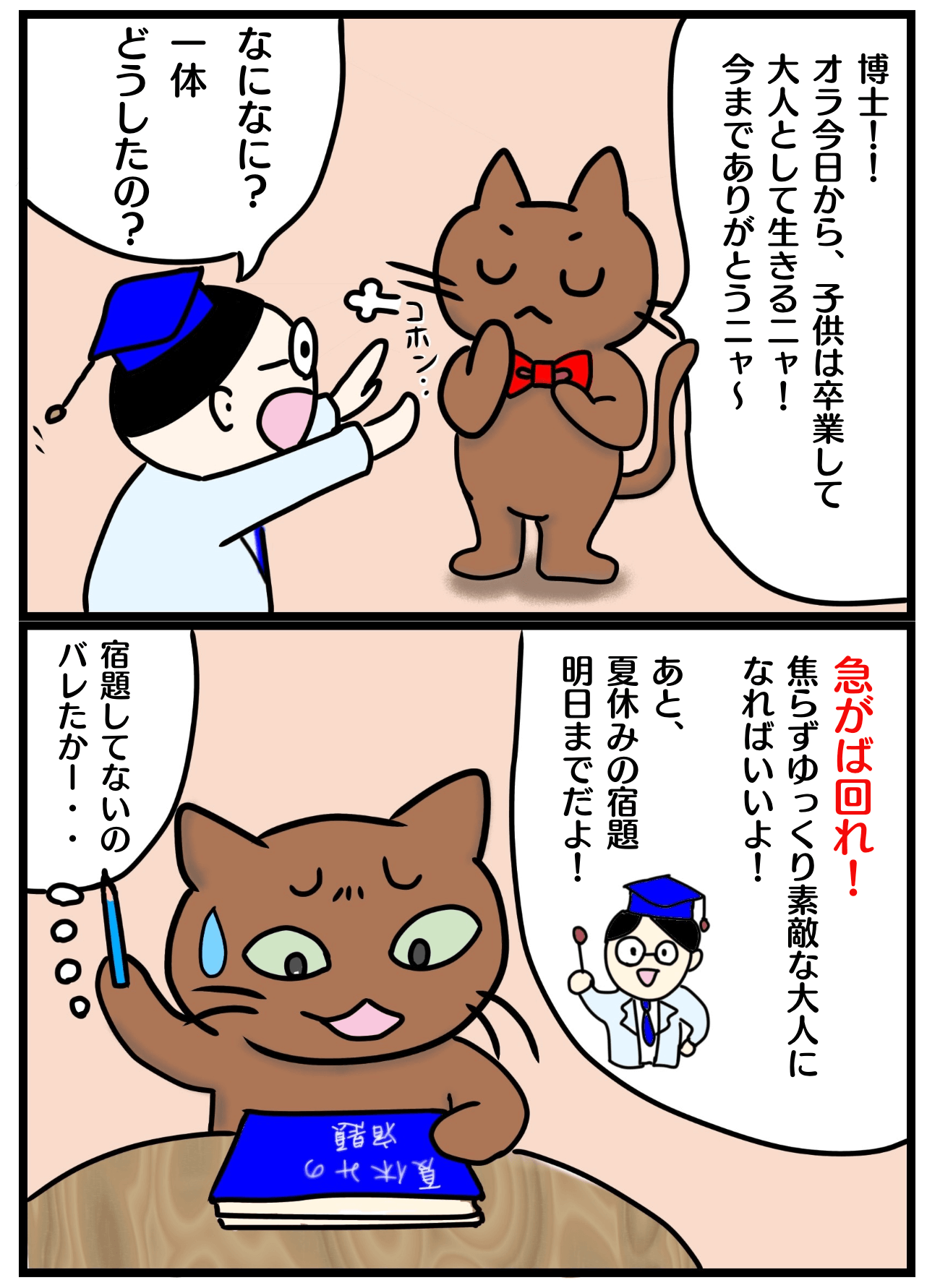

急がば回れ

| ことわざ | 急がば回れ |

| 読み方 | いそがばまわれ |

| 意味 | 急いでいるときこそ、危ない近道よりも、遠回りでも安全で確実な道を通るほうが結局は早く目的地に着くということ。 |

【例文】

- ショートカットキーを覚えず手作業で進めるのは非効率だが、設定を間違えてデータを消すよりは急がば回れだ。

- 納期が迫っていたが、あえて念入りに最終確認を行ったおかげで重大なミスを防げた。まさに急がば回れだ。

- 渋滞を避けて細い道に入ったが、結局行き止まりで戻ることになった。急がば回れで大通りを行くべきだった。

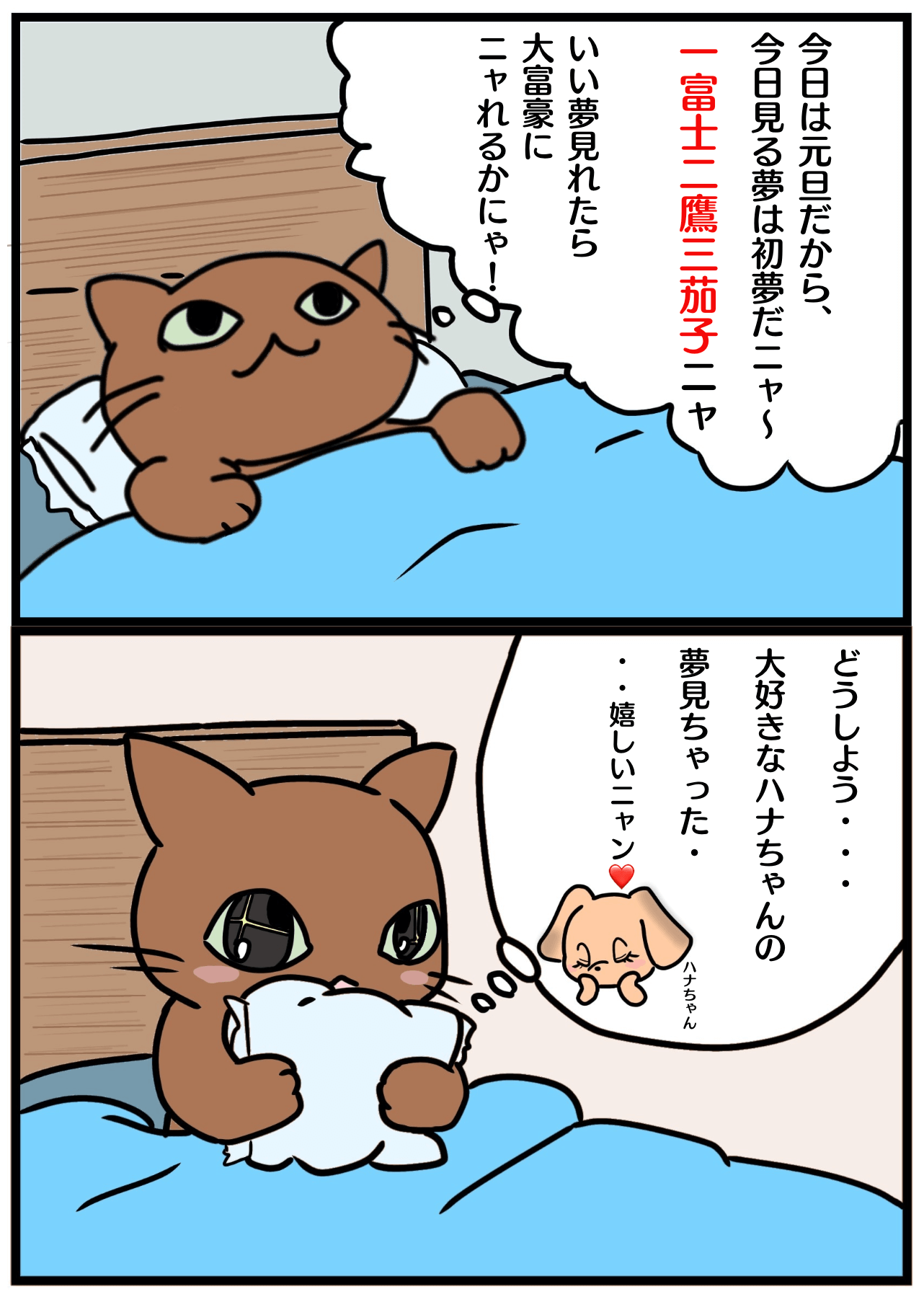

一富士二鷹三茄子

| ことわざ | 一富士二鷹三茄子 |

| 読み方 | いちふじにたかさんなすび |

| 意味 | 初夢で見ると縁起が良いとされるものを、順に並べた言葉。 |

【例文】

- 正月の夜、富士山の夢を見たので、今年は一富士二鷹三茄子で幸先が良いと家族で喜んだ。

- 一富士二鷹三茄子と言うし、今夜は良い夢が見られるように早く寝ることにしよう。

- 宝くじが当たった友人は、初夢で鷹が飛んでいるのを見たそうだ。一富士二鷹三茄子の御利益かもしれない。

【専門家コラム】

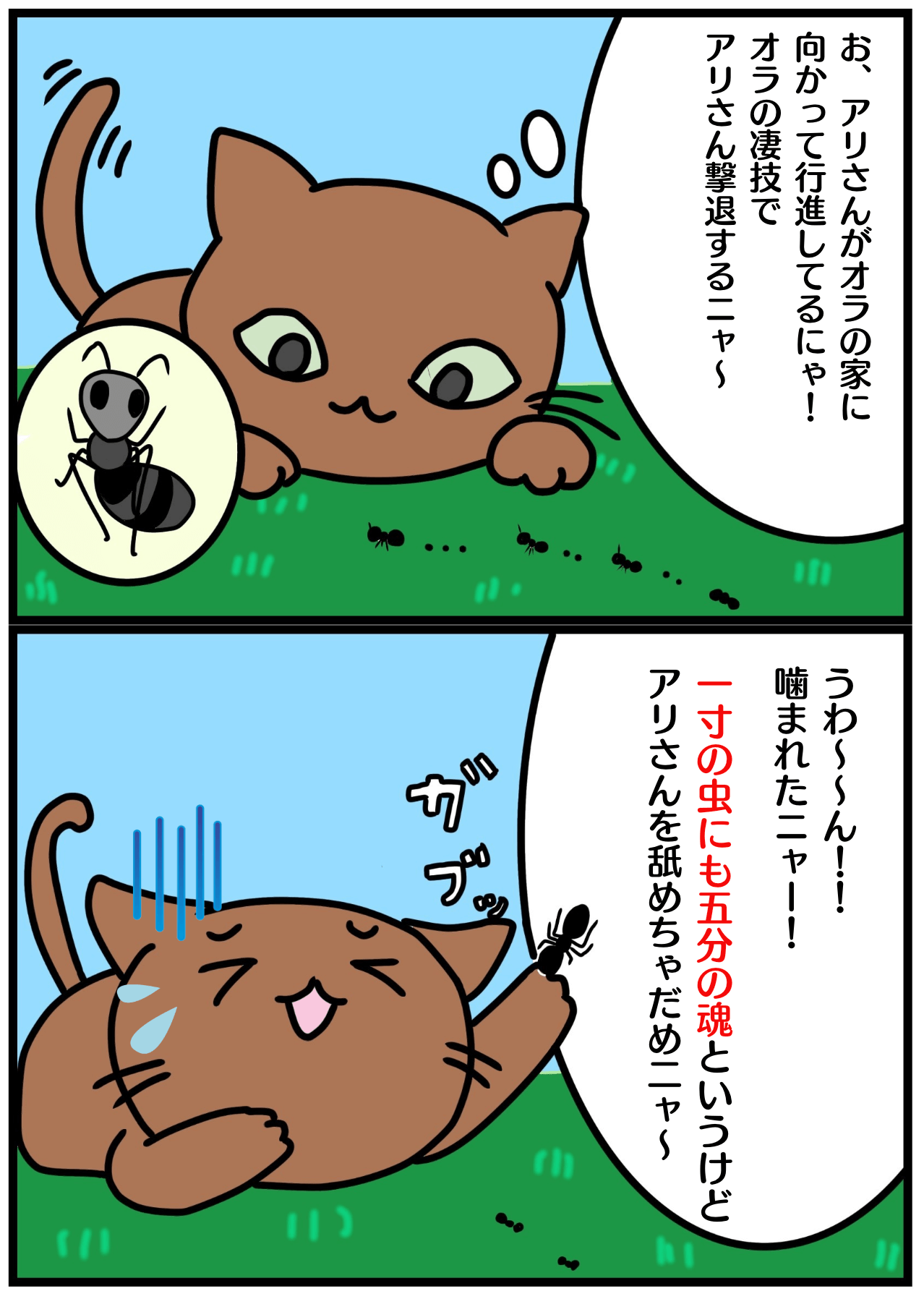

一寸の虫にも五分の魂

| ことわざ | 一寸の虫にも五分の魂 |

| 読み方 | いっすんのむしにもごぶのたましい |

| 意味 | 小さく弱いものにも、それなりの意地や考えがあるのだから、決して侮ってはいけないということ。 |

【例文】

- 彼は新入社員だからとバカにしていたが、会議で鋭い指摘をされ、一寸の虫にも五分の魂だと痛感した。

- 一寸の虫にも五分の魂だ。いくら権力があるからといって、人のプライドを傷つけるようなことは許されない。

- 小さなチームが大企業を相手に勝利を収めた様子は、まさに一寸の虫にも五分の魂を証明するものだった。

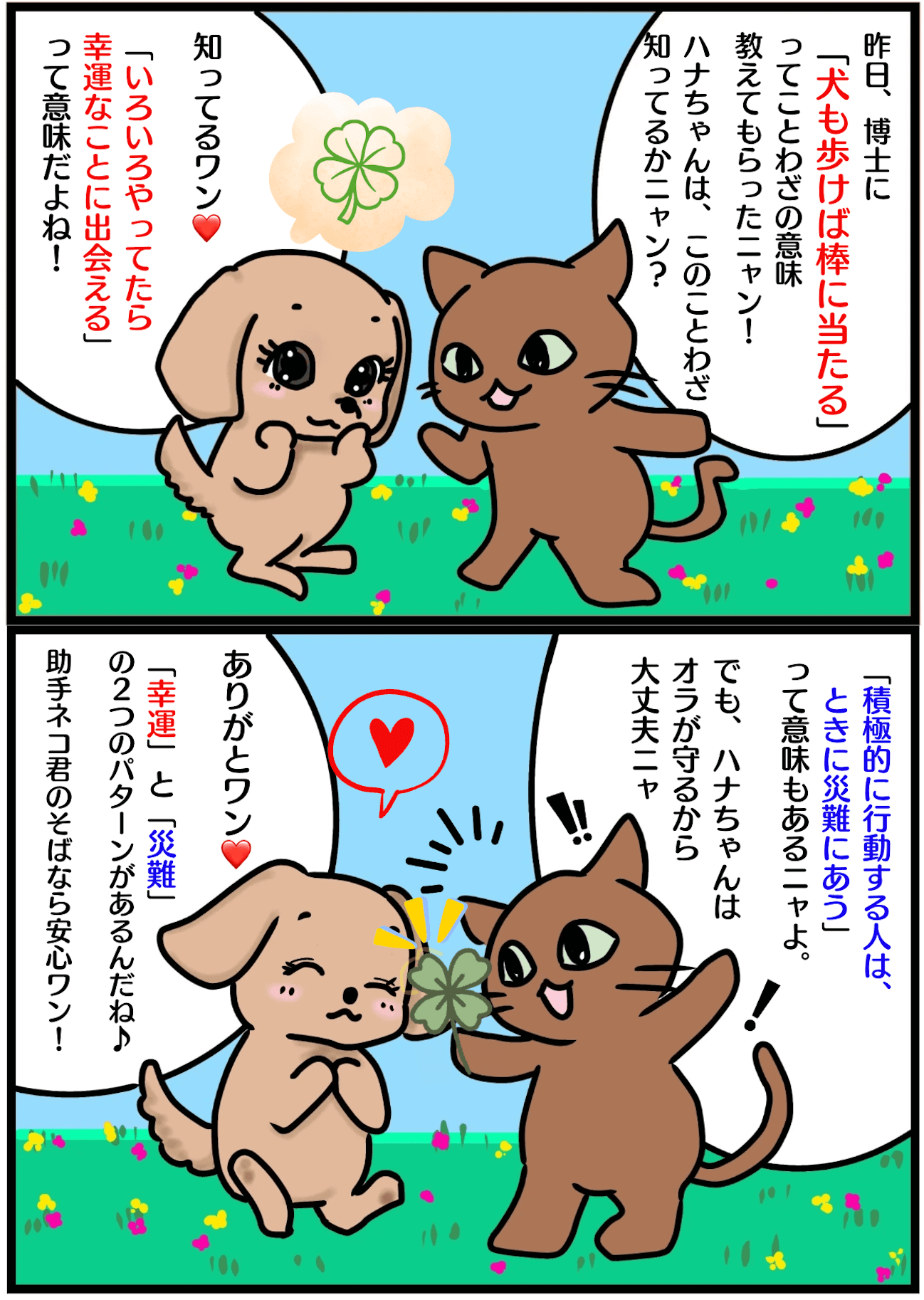

犬も歩けば棒に当たる

| ことわざ | 犬も歩けば棒に当たる |

| 読み方 | いぬもあるけばぼうにあたる |

| 意味 | ①何かをしようと行動すれば、思いがけない幸運に出会うこと。 ②余計なことをすれば、思わぬ災難にあうこと。 |

【例文】

- 散歩のついでに商店街に寄ったら、偶然欲しかった品が半額で売っていた。犬も歩けば棒に当たるだね。

- 営業に回るのをサボらなければ、きっと新しい契約が取れるはずだ。犬も歩けば棒に当たるというじゃないか。

- 余計な口出しをしたせいで、面倒な係を引き受ける羽目になった。まさに犬も歩けば棒に当たるだ。

【専門家コラム】

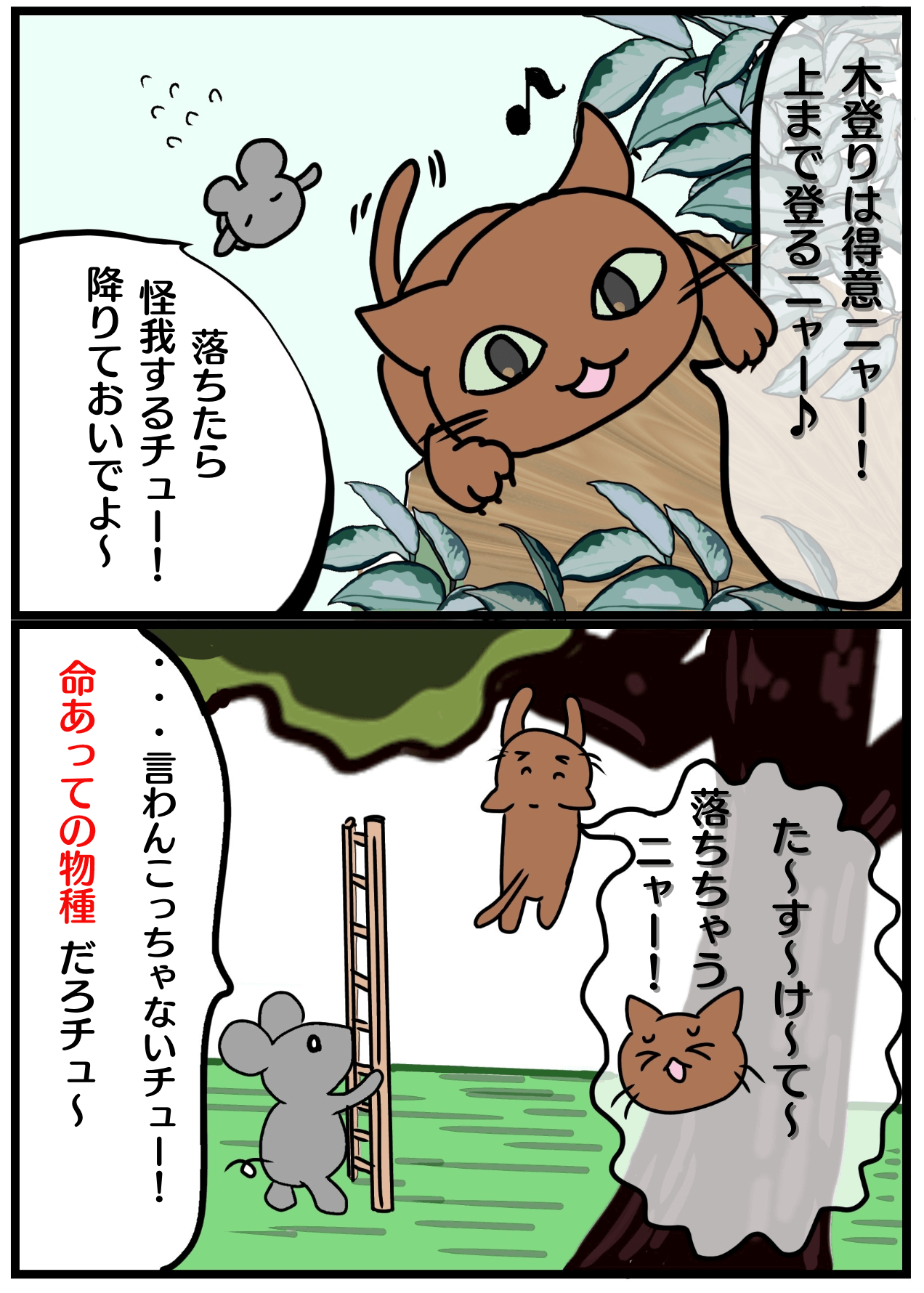

命あっての物種

| ことわざ | 命あっての物種 |

| 読み方 | いのちあってのものだね |

| 意味 | 何事も命があってこそできることで、命を粗末にしてはいけないということ。 |

【例文】

- 仕事が忙しいのはわかるが、過労で倒れては元も子もない。命あっての物種だから、しっかり休みなさい。

- 嵐の中を航海するのは危険すぎる。命あっての物種だ、天候が回復するまで港で待とう。

- ギャンブルに全財産を注ぎ込もうとする友人を、「命あっての物種だぞ、生活を壊すようなことはやめろ」と説得した。

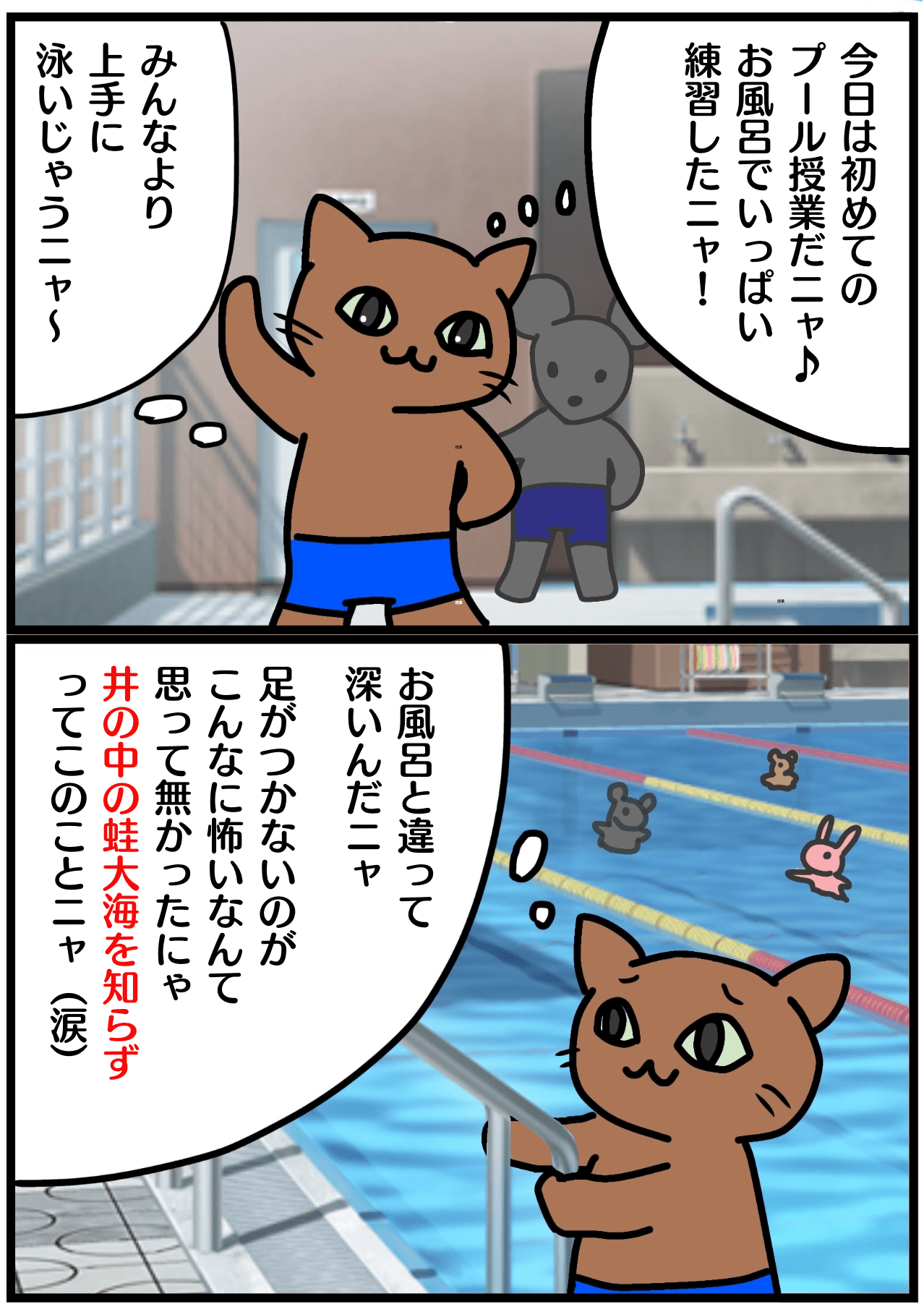

井の中の蛙

| ことわざ | 井の中の蛙 |

| 読み方 | いのなかのかわず |

| 意味 | 自分の狭い範囲の知識や経験にとらわれ、世の中がもっと広いことを知らないこと。世間知らず。 |

【例文】

- 地元では神童と呼ばれていたが、都会の大学に入って自分の未熟さを知り、まさに井の中の蛙だったと思い知らされた。

- 社内だけで評価されて満足している彼は、井の中の蛙になってしまっているのではないか。

- 海外に出て初めて日本の良さも悪さもわかったよ。ずっと日本にいた頃は、井の中の蛙だったんだね。

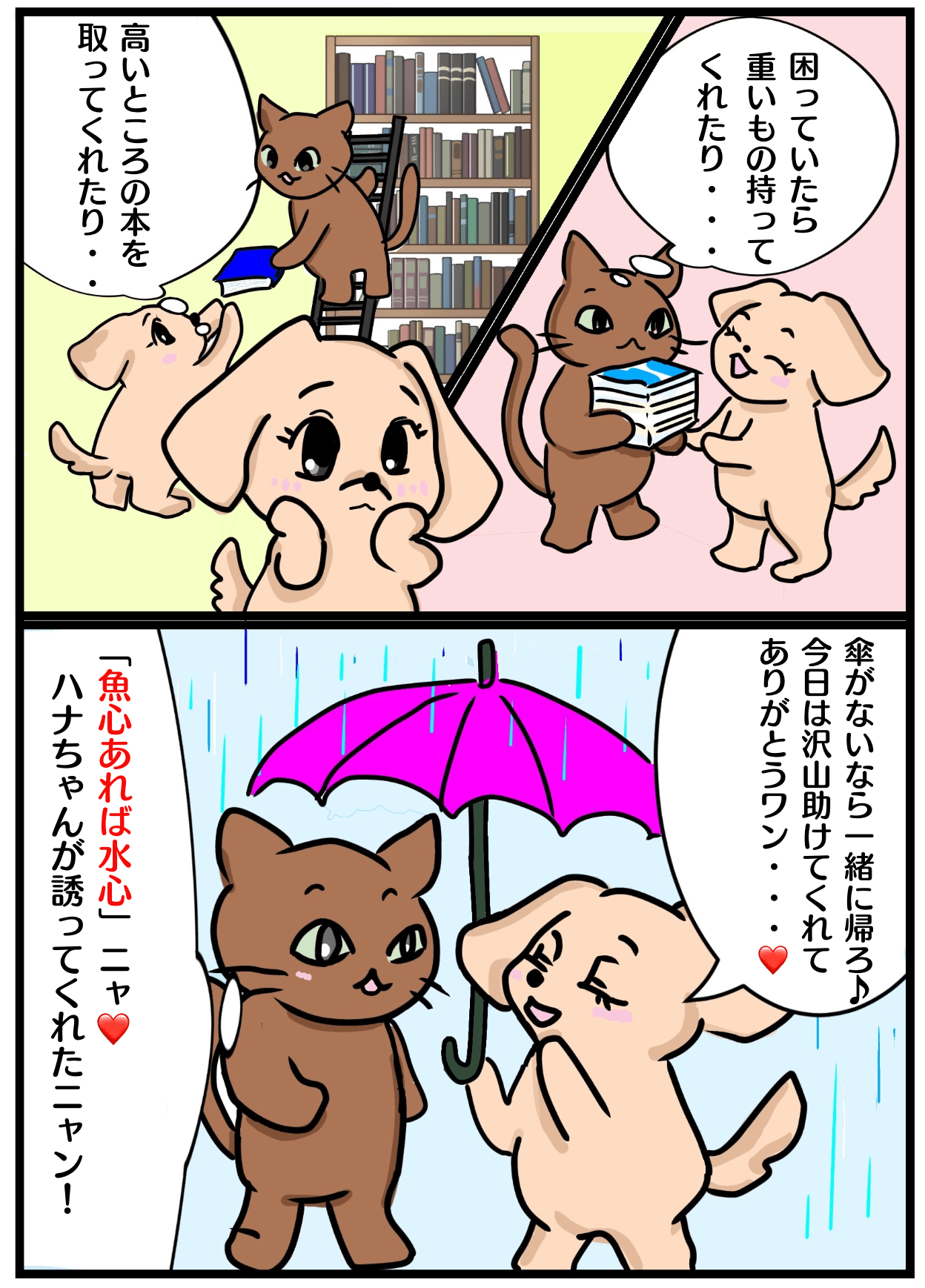

魚心あれば水心

| ことわざ | 魚心あれば水心 |

| 読み方 | うおごころあればみずごころ |

| 意味 | 相手が自分に好意を持って接してくれるなら、こちらもそれに応じた態度を取るということ。 |

【例文】

- あなたが彼に優しく接すれば、彼もきっと助けてくれるはずだ。魚心あれば水心だよ。

- 取引先が誠意を見せてくれたので、こちらも納期を早めるよう調整した。まさに魚心あれば水心だ。

- 仲直りしたいなら自分から歩み寄るべきだ。魚心あれば水心と言うし、相手も応えてくれるだろう。

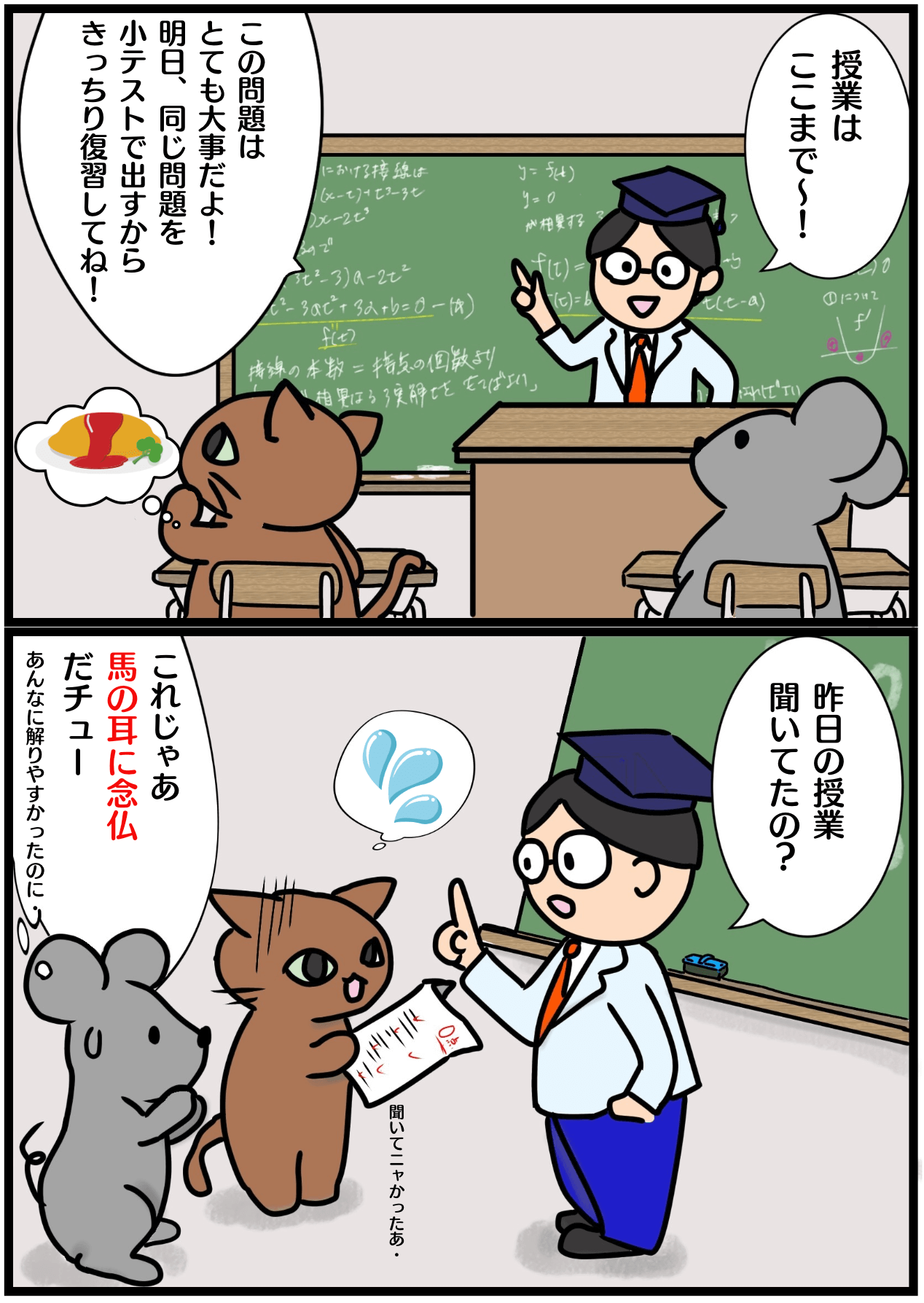

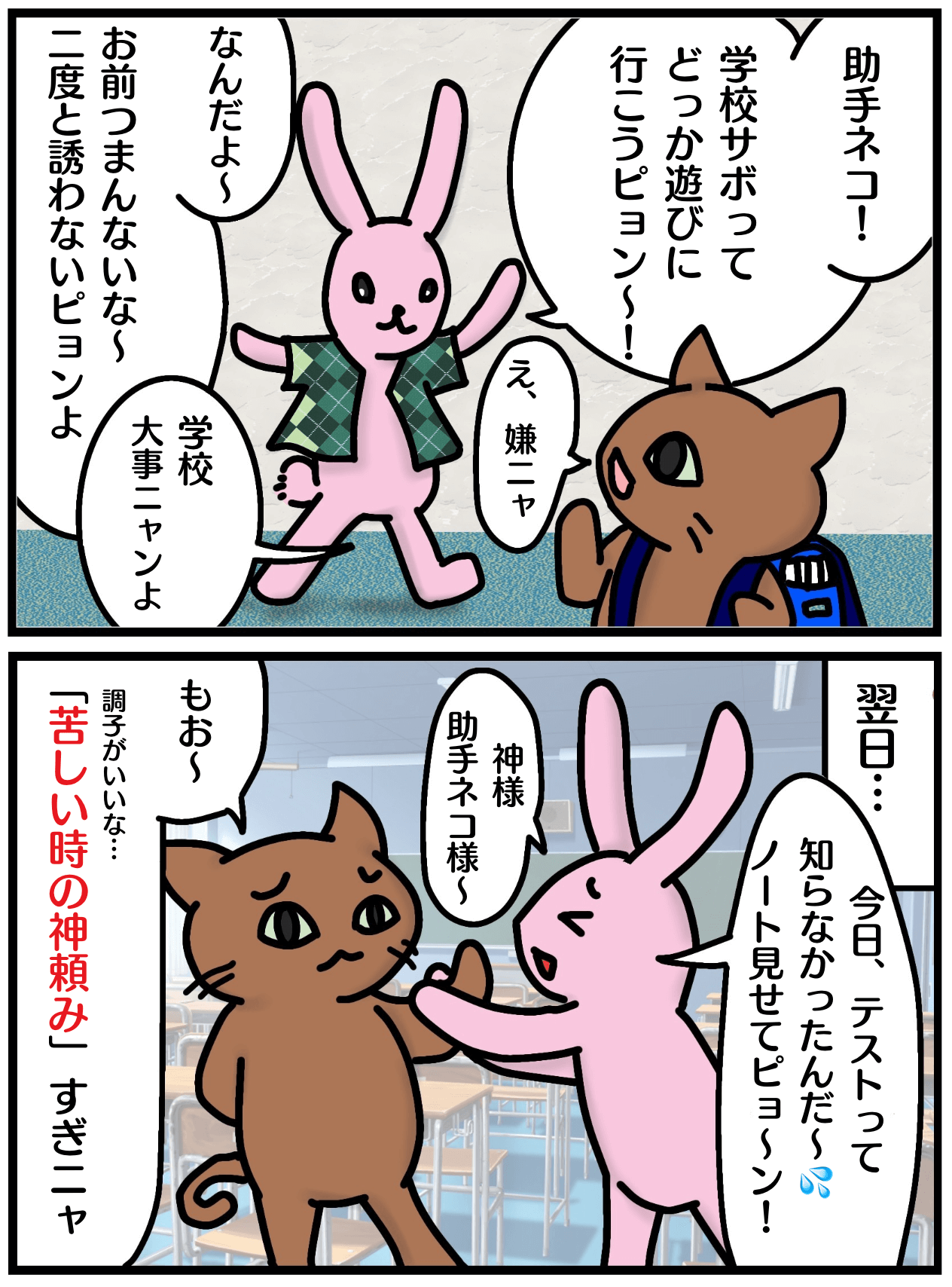

馬の耳に念仏

| ことわざ | 馬の耳に念仏 |

| 読み方 | うまのみみにねんぶつ |

| 意味 | いくら意見や忠告を言っても、全く効き目がないことのたとえ。 |

【例文】

- 息子に「勉強しなさい」と何度言っても、漫画を読み続けている。これでは馬の耳に念仏だ。

- ギャンブルはやめるように何度も忠告したが、彼は翌日には競馬場へ行っていた。まさに馬の耳に念仏である。

- この案件の危険性を説明したのに、社長は強引に進めるつもりだ。専門家の意見も馬の耳に念仏のようだ。

噂をすれば影がさす

| ことわざ | 噂をすれば影がさす |

| 読み方 | うわさをすればかげがさす |

| 意味 | ある人の噂をしていると、ちょうどその本人が現れるということ。 |

【例文】

- 「田中さん、最近見ないね」と話していたら、向こうから田中さんが歩いてきた。噂をすれば影がさすとはこのことだ。

- 会社で上司の愚痴を言っていたら、本人が後ろに立っていた。まさに噂をすれば影がさすで、肝を冷やしたよ。

- ちょうどあなたの噂をしていたところだよ。噂をすれば影がさすと言うけど、本当に来るなんて驚いた。

【専門家コラム】

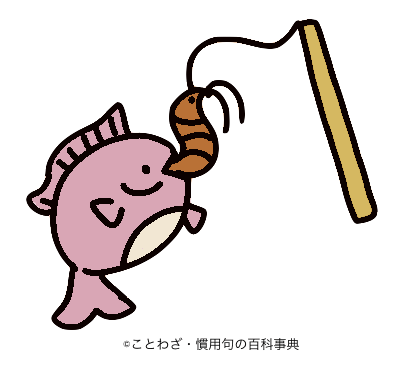

海老で鯛を釣る

| ことわざ | 海老で鯛を釣る |

| 読み方 | えびでたいをつる |

| 意味 | 小さな投資やわずかな労力で、大きな利益を得ることのたとえ。 |

【例文】

- 駄菓子を一つあげただけなのに、お礼に高級なメロンをもらってしまい、海老で鯛を釣る結果となった。

- 軽い気持ちで応募した無料の懸賞で海外旅行が当たった。まさに海老で鯛を釣るだね。

- そんな少額の投資で大儲けしようなんて、海老で鯛を釣るような話がそう簡単にあるわけないだろう。

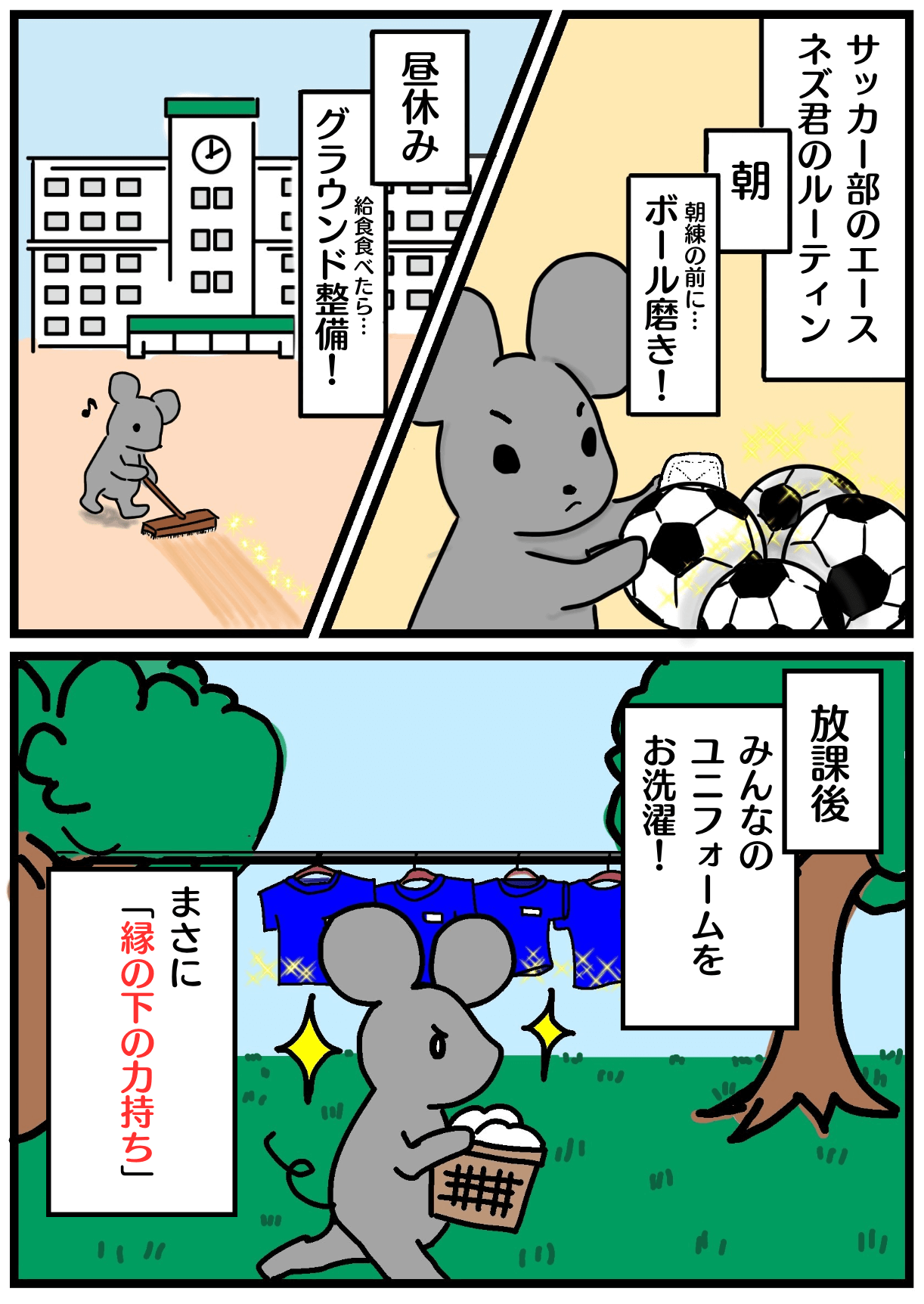

縁の下の力持ち

| ことわざ | 縁の下の力持ち |

| 読み方 | えんのしたのちからもち |

| 意味 | 他人のために目立たないところで苦労し、尽力すること。また、そのような人のこと。 |

【例文】

- 彼女はイベントの事務作業をすべて一人でこなしてくれた。まさに縁の下の力持ちだ。

- 華やかなステージを支える照明や音響スタッフこそ、縁の下の力持ちと呼ぶにふさわしい。

- 自分の手柄にせず、チームを裏から支える彼は、社内で最高の縁の下の力持ちとして信頼されている。

負うた子に教えられて浅瀬を渡る

| ことわざ | 負うた子に教えられて浅瀬を渡る |

| 読み方 | おうたこにおしえられてあさせをわたる |

| 意味 | 時には自分より若く未熟な人から、教えられることがあるということ。 |

【例文】

- 最新のアプリの使い方は、孫に教わったほうが早い。負うた子に教えられて浅瀬を渡る思いだ。

- 若手社員の斬新なアイデアが会社を救った。負うた子に教えられて浅瀬を渡ることもあるものだね。

- 「父さん、そのやり方は古いよ」と息子に指摘され、負うた子に教えられて浅瀬を渡るという言葉が身に沁みた。

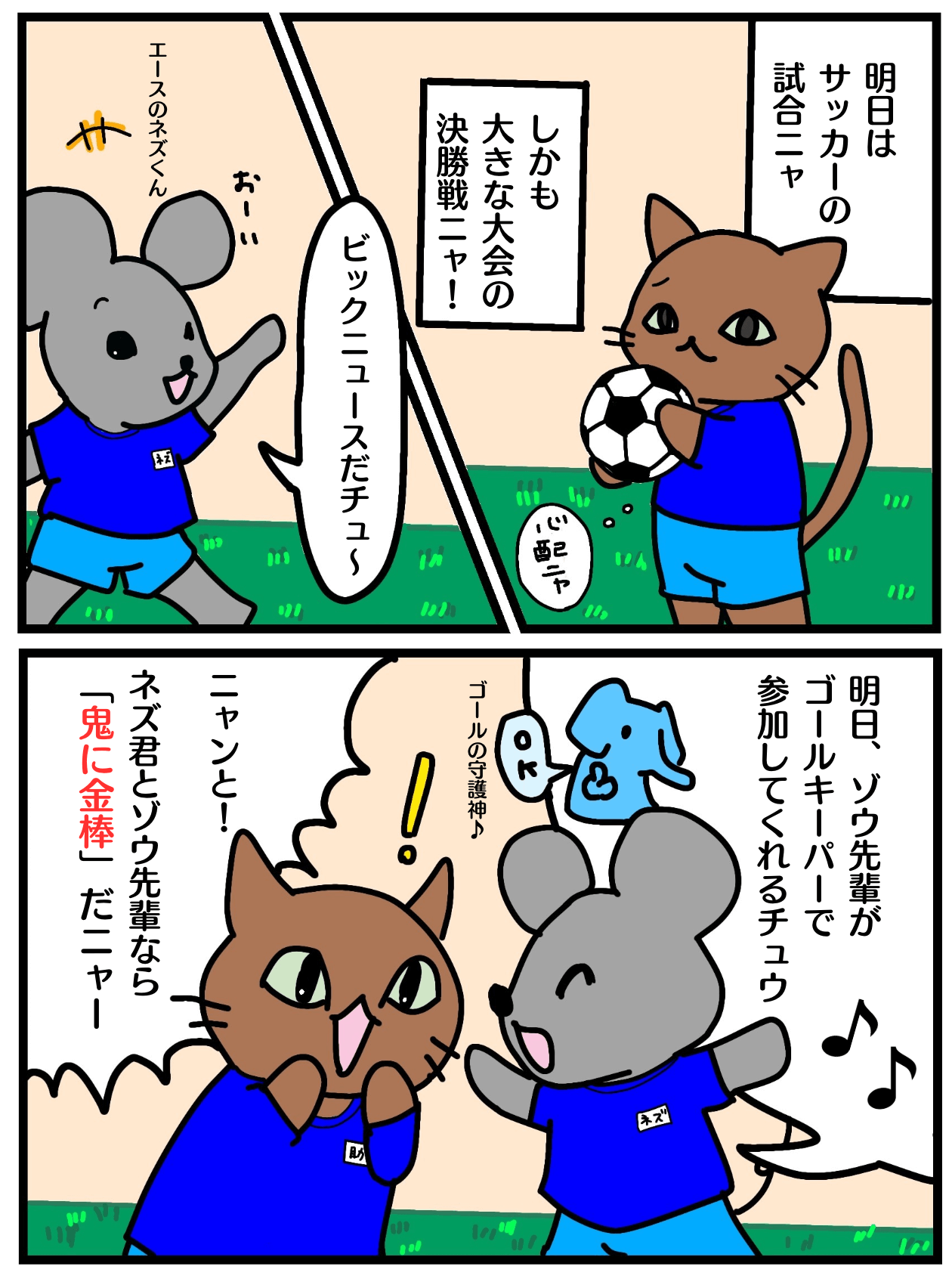

鬼に金棒

| ことわざ | 鬼に金棒 |

| 読み方 | おににかなぼう |

| 意味 | 強い者がさらに強い味方や武器を得て、無敵になることのたとえ。 |

【例文】

- 彼はもともと営業成績が良いのに、英語までマスターしたなんて、まさに鬼に金棒だ。

- 優勝候補のチームに、世界的な名選手が加わった。これでは鬼に金棒で、他チームは太刀打ちできない。

- あなたが協力してくれれば鬼に金棒です。ぜひこのプロジェクトのリーダーをお願いします。

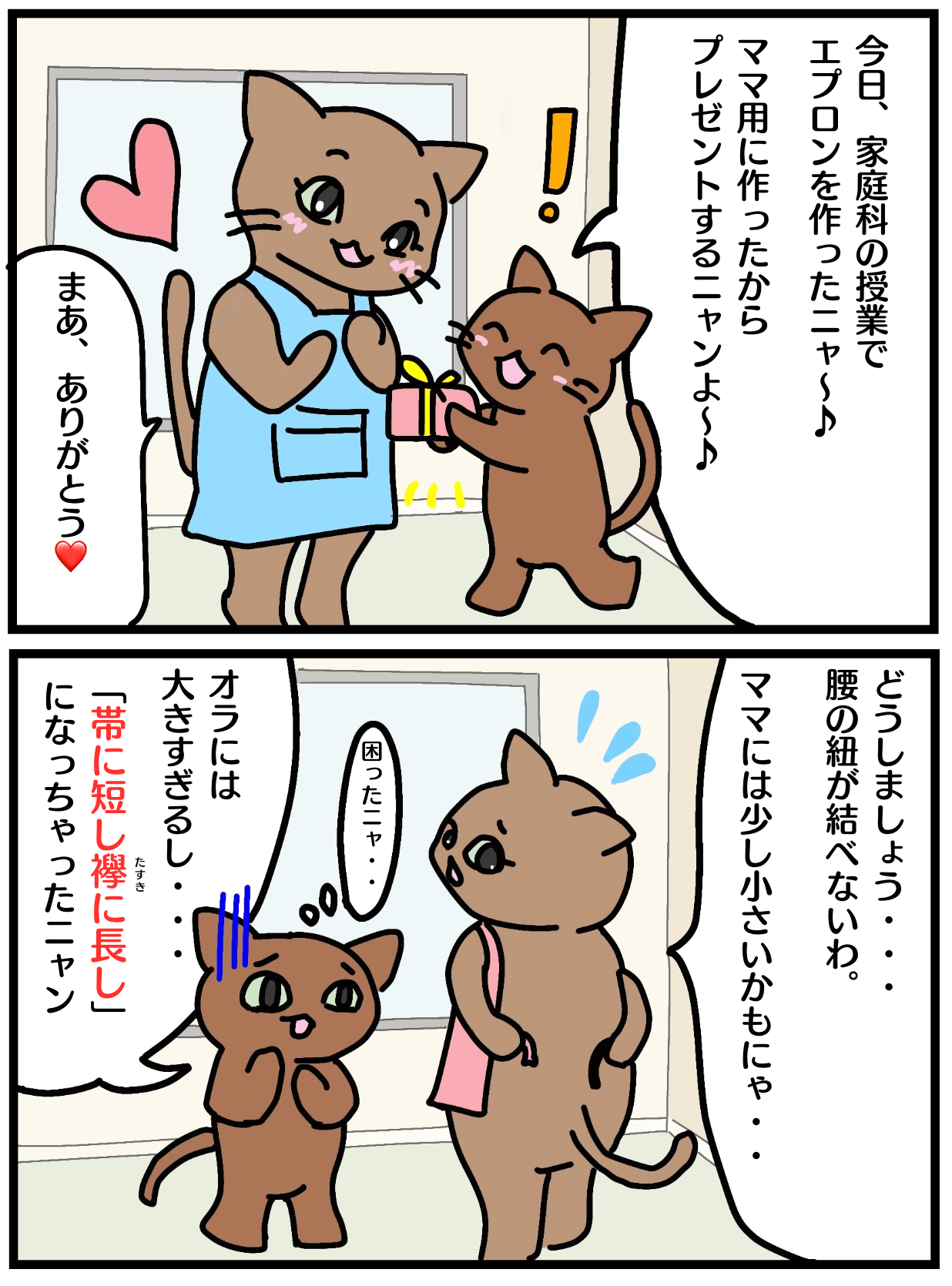

帯に短し襷に長し

| ことわざ | 帯に短し襷に長し |

| 読み方 | おびにみじかしいたすきにながし |

| 意味 | 中途半端で、どちらの役にも立たず、使い道に困ることのたとえ。 |

【例文】

- このパソコンは重すぎて持ち歩けないし、性能が低すぎて家での仕事にも向かない。帯に短し襷に長しだ。

- 提案された予算案は、新規事業には少なすぎるが、維持費としては多すぎる。帯に短し襷に長しで困っている。

- 買ってみたコートが、フォーマルにはカジュアルすぎるし、普段着には派手すぎて、帯に短し襷に長しで結局着ていない。

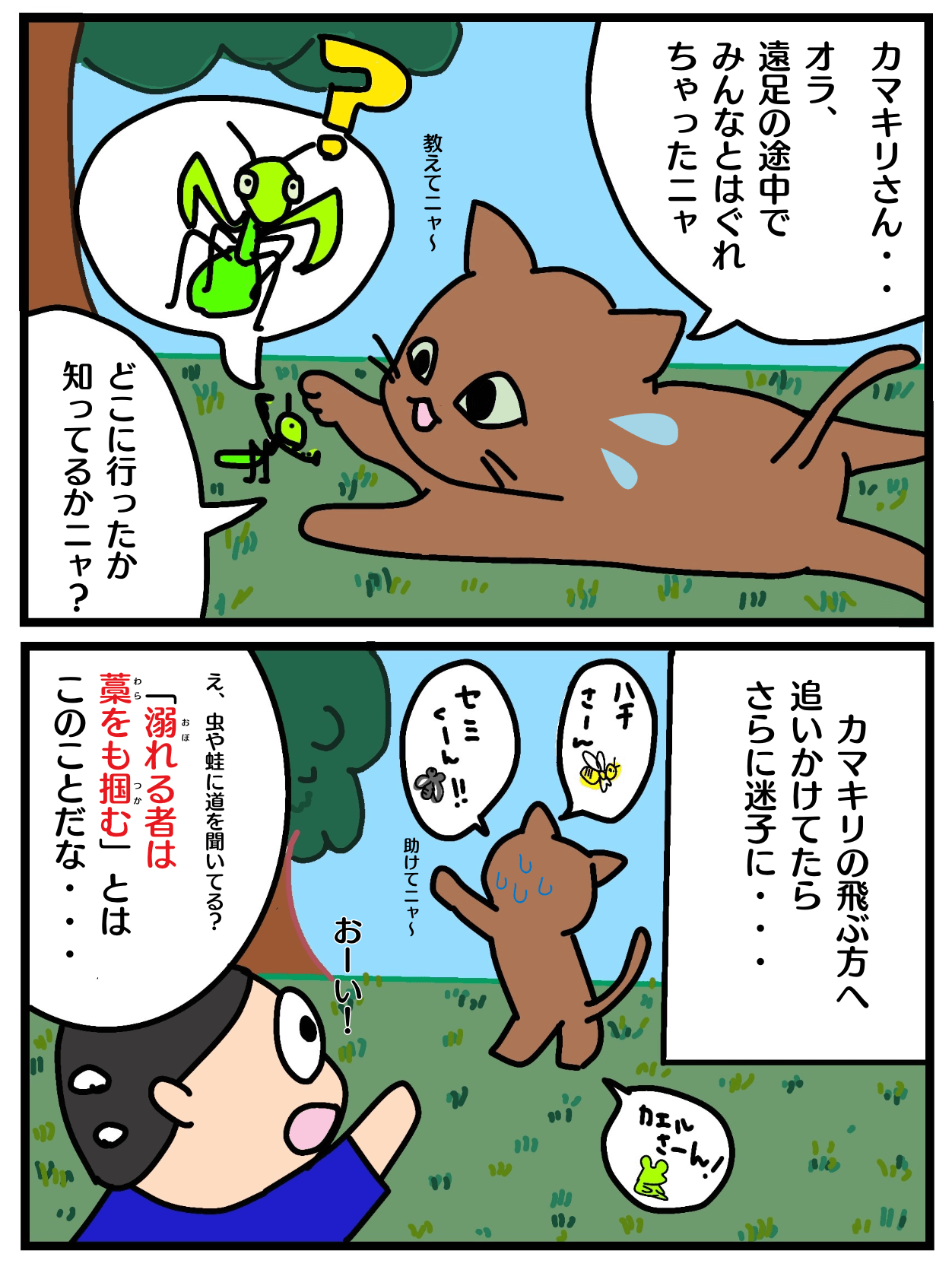

溺れる者は藁をもつかむ

| ことわざ | 溺れる者は藁をもつかむ |

| 読み方 | おぼれるものはわらをもつかむ |

| 意味 | 非常に苦しい状況にある人は、頼りにならないものにまで頼って、なんとか助かろうとすること。 |

【例文】

- 重い病気を宣告され、溺れる者は藁をもつかむ思いで怪しげな祈祷師に頼ってしまった。

- 倒産寸前の社長は、高金利の闇金からお金を借りてしまった。まさに溺れる者は藁をもつかむ状況だった。

- 試験直前に全く勉強していなかった彼は、効果があるかわからない「寝るだけで覚える枕」を買った。溺れる者は藁をもつかむだね。

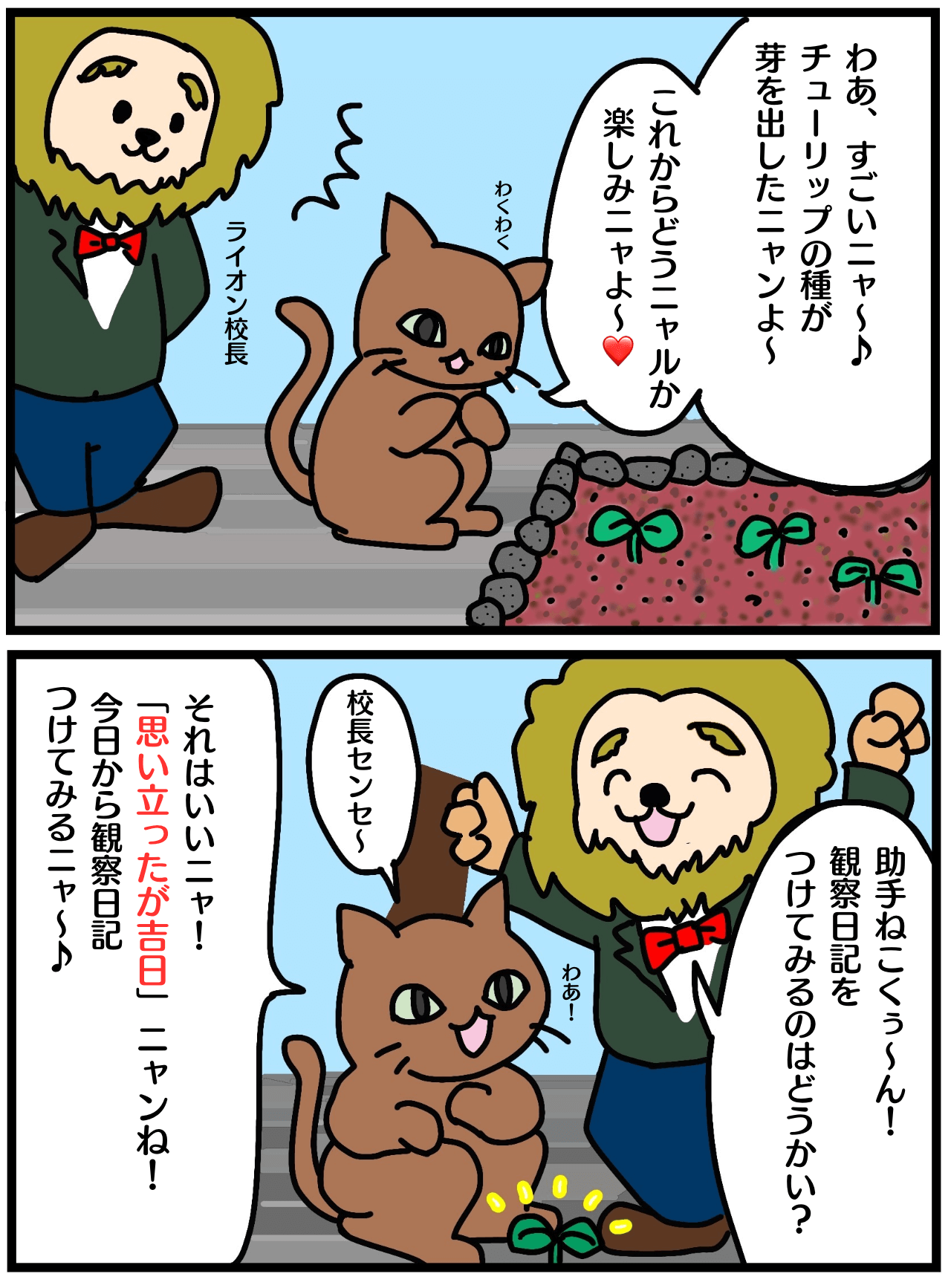

思い立ったが吉日

| ことわざ | 思い立ったが吉日 |

| 読み方 | おもいたったがきじつ |

| 意味 | 何かをしようと思いついたら、日を選ばず、すぐに実行するのが良いということ。 |

【例文】

- ずっとやりたかったボランティアに今日申し込んできたよ。思い立ったが吉日だね。

- 「来月から始めよう」なんて言わずに、今日からダイエットを始めよう。思い立ったが吉日と言うじゃないか。

- 以前から気になっていた店に、仕事帰りにふらっと寄ってみた。思い立ったが吉日で、素晴らしい出会いがあった。

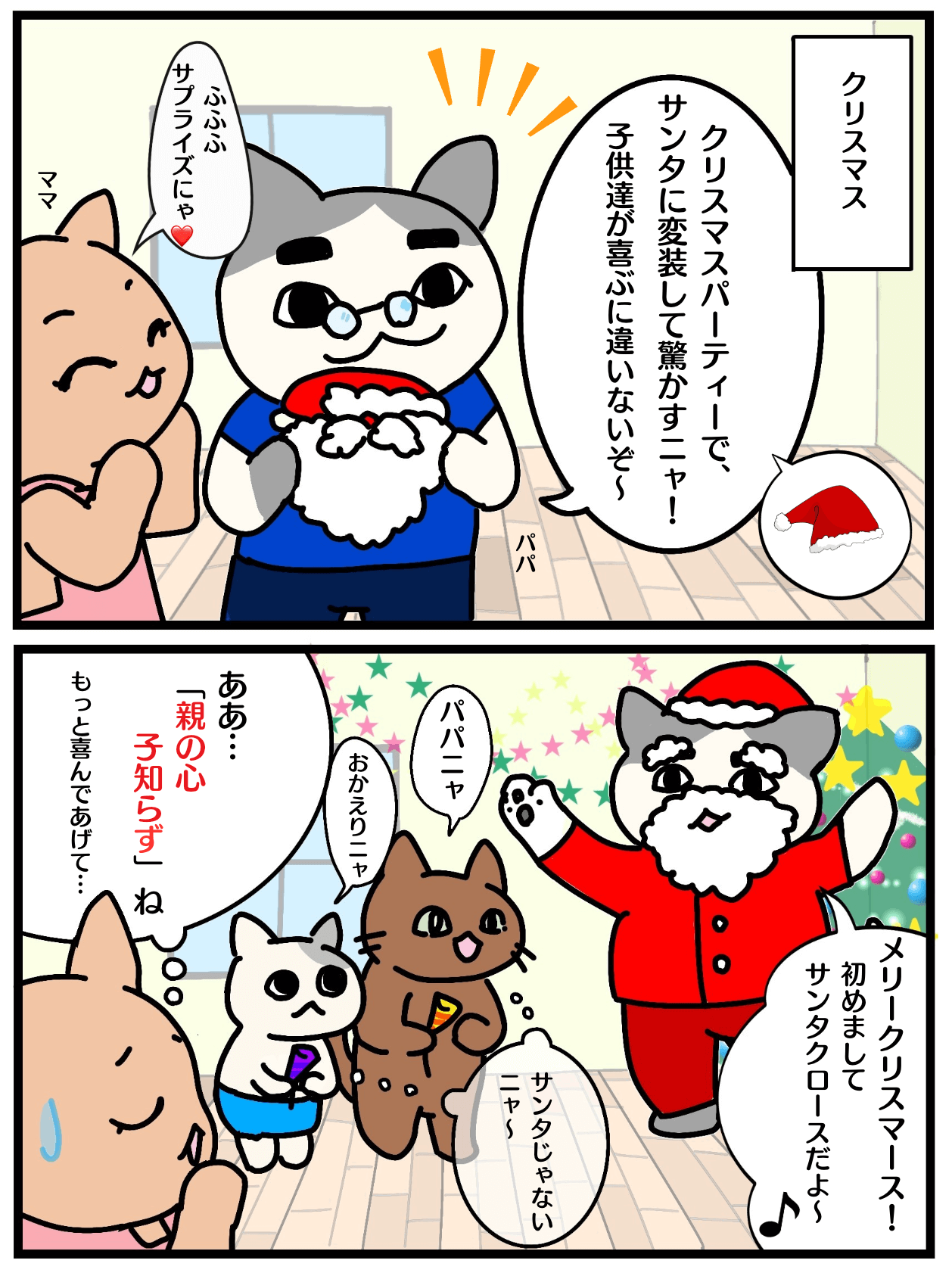

親の心子知らず

| ことわざ | 親の心子知らず |

| 読み方 | おやのこころこしらず |

| 意味 | 親が子供を思う深い愛情が、子供には全く通じず、勝手な振る舞いばかりすること。 |

【例文】

- 将来を心配して小言を言っているのに、息子は「うるさい」と言って部屋に閉じこもる。親の心子知らずだ。

- 親が無理をして学費を払っているのに、大学をサボって遊び回っているなんて、親の心子知らずも甚だしい。

- 自分が子供を持って初めて、あの時の母の厳しさが愛だったと気づいた。親の心子知らずだったな。

「か行」の有名なことわざ

蛙の子は蛙

| ことわざ | 蛙の子は蛙 |

| 読み方 | かえるのこはかえる |

| 意味 | 凡人の子は凡人である、あるいは子は結局親と同じような道を歩むものであるということ。 |

【例文】

- 音楽に興味がないと言っていた息子が、結局父と同じピアニストになった。やはり蛙の子は蛙だ。

- 期待された二世議員だったが、失言の多さまで父親そっくりで、蛙の子は蛙だと囁かれている。

- 僕は社長になりたかったけど、そんな才能はなかった。親も普通のサラリーマンだったし、蛙の子は蛙なんだよな。

【専門家コラム】

壁に耳あり

| ことわざ | 壁に耳あり |

| 読み方 | かべにみみあり |

| 意味 | 密談をしていても、どこで誰が聞いているかわからないので用心すべきだという教え。 |

【例文】

- カフェでライバル会社の噂話をしていたら、隣の席にその社員が座っていた。壁に耳ありだね。

- 壁に耳ありと言うから、新しい企画の詳細は会議室に入ってから話そう。

- 誰もいないと思って愚痴をこぼしたが、壁に耳ありで、いつの間にか本人に伝わっていた。

亀の甲より年の功

| ことわざ | 亀の甲より年の功 |

| 読み方 | かめのこうよりとしのこう |

| 意味 | 年長者の長年の経験によって培われた知恵や技術は、尊ぶべきであるというたとえ。 |

【例文】

- 機械が故障して若手が手こずっていたが、ベテランの職人が一瞬で直した。亀の甲より年の功だ。

- 育児でパニックになっていた私を、母の一言が救ってくれた。まさに亀の甲より年の功だと感じた。

- 新しい理論も大切だが、現場の判断は亀の甲より年の功。ベテランの意見も聞きなさい。

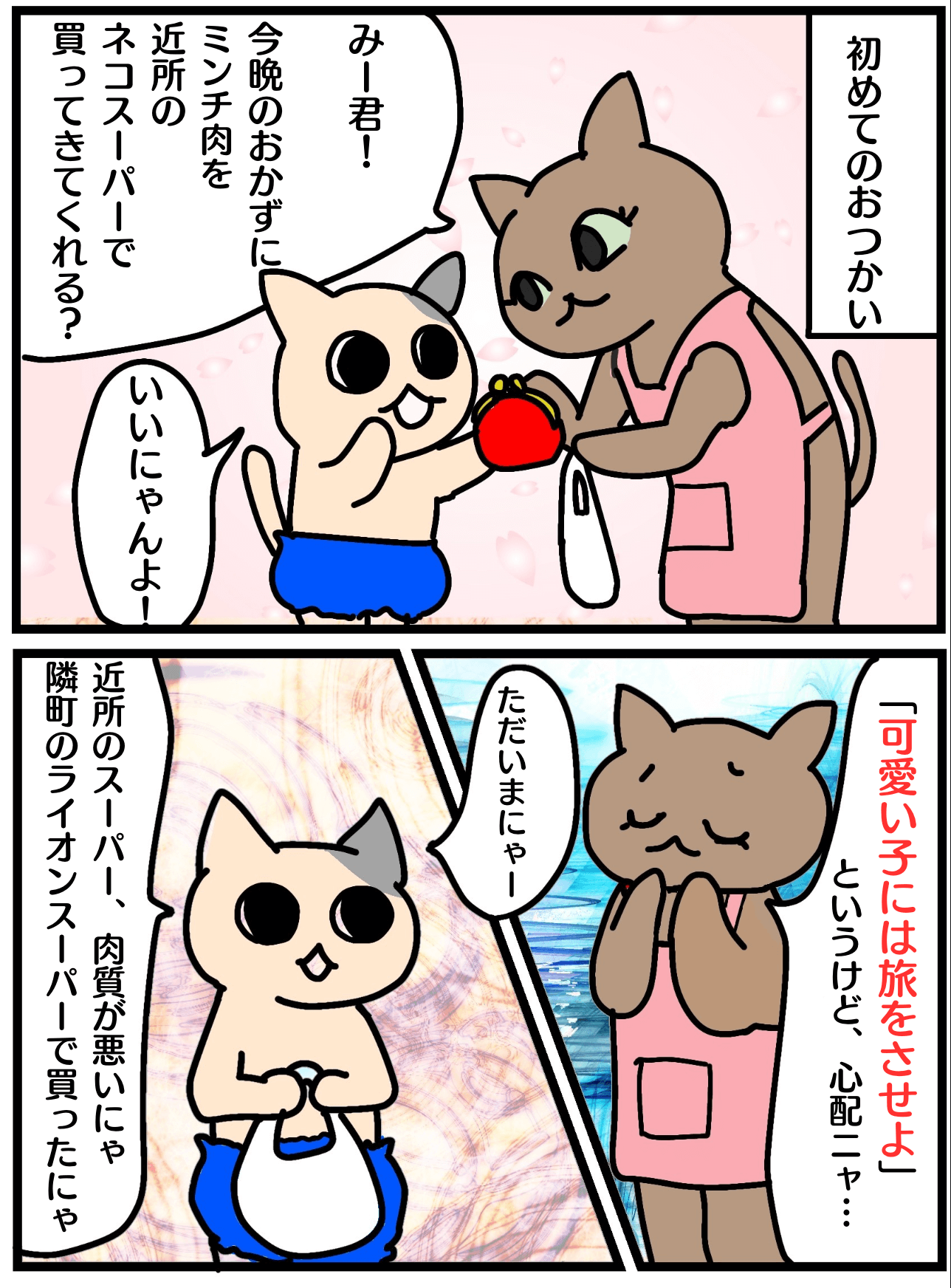

可愛い子には旅をさせよ

| ことわざ | 可愛い子には旅をさせよ |

| 読み方 | かわいいこにはたびをさせよ |

| 意味 | 子供が可愛いなら、手元に置いて甘やかすよりも、世の中の厳しさを経験させたほうが成長のためになるということ。 |

【例文】

- 息子を一人で海外留学に行かせるのは不安だが、可愛い子には旅をさせよと思って送り出した。

- 跡取り息子をあえて他社に修行に出すのは、可愛い子には旅をさせよという親心の現れだ。

- ずっと実家暮らしでは苦労を知らないままだ。可愛い子には旅をさせよと言うし、一人暮らしを勧めよう。

聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥

| ことわざ | 聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥 |

| 読み方 | きくはいっときのはじきかぬはいっしょうのはじ |

| 意味 | 知らないことを聞くのはその時だけ恥ずかしいが、聞かずに知らないままでいると、一生恥ずかしい思いをすることになる。 |

【例文】

- 今さら聞けない基本操作だが、聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥と思い、先輩に教えてもらった。

- 会議で専門用語がわからなかったら遠慮なく聞きなさい。聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥だよ。

- 分からないまま進めて大失敗するより、聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥の精神で確認した方が、結局は自分のためになる。

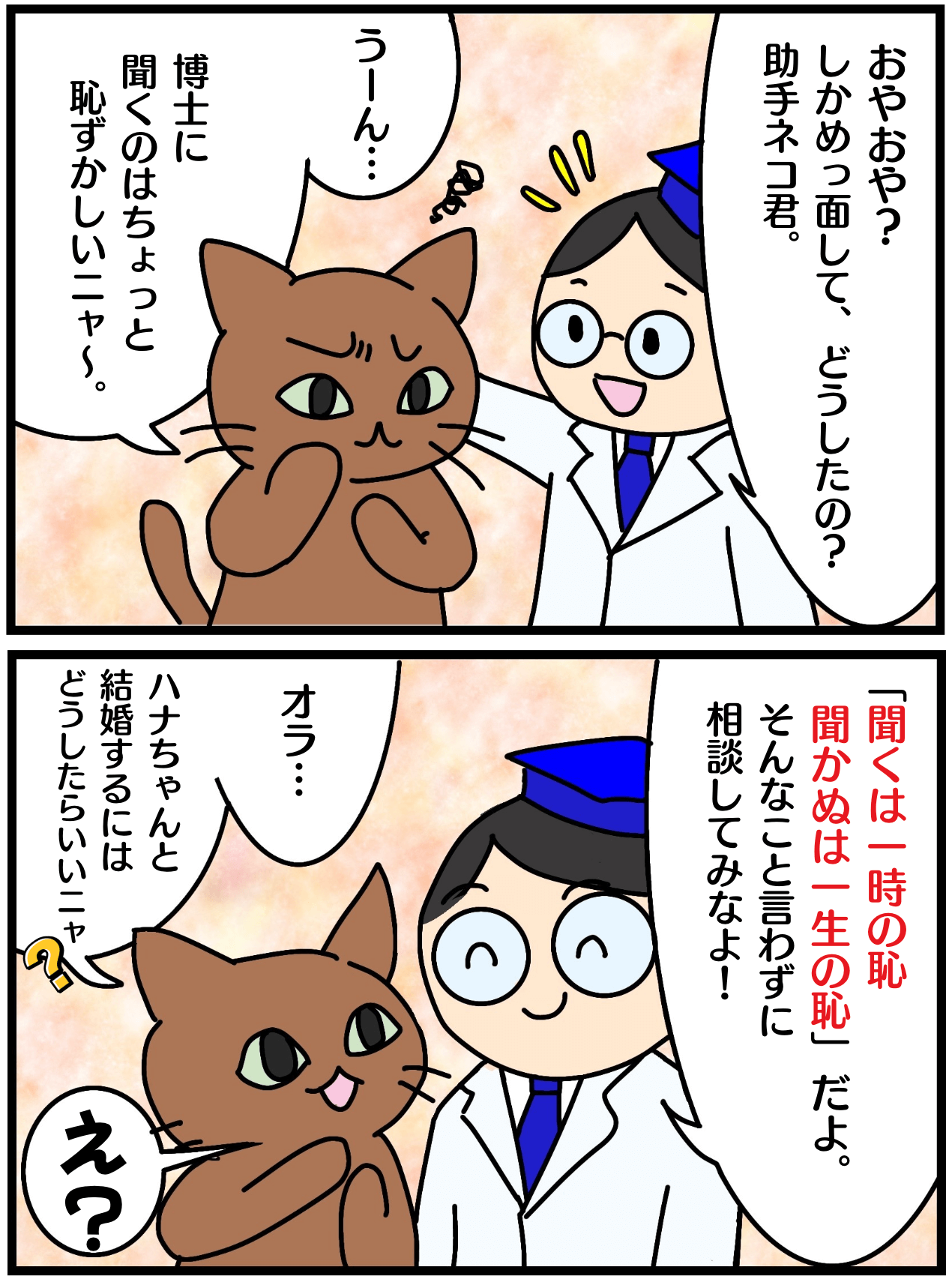

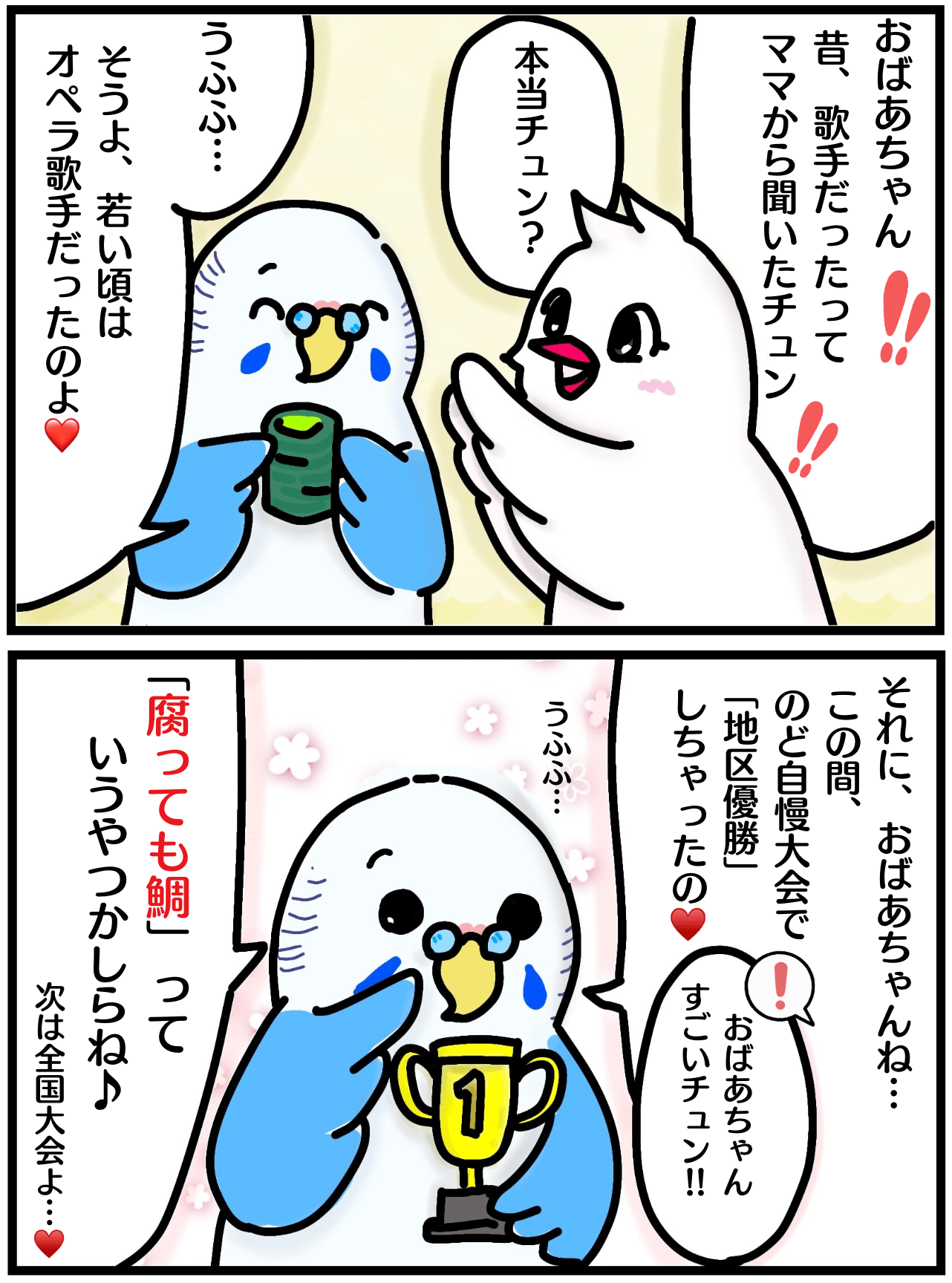

腐っても鯛

| ことわざ | 腐っても鯛 |

| 読み方 | くさってもたい |

| 意味 | 優れた価値のあるものは、多少古くなったり落ちぶれたりしても、それなりの品格や価値を保っているということ。 |

【例文】

- 引退間近のベテラン選手だが、ここ一番での勝負強さは流石だ。まさに腐っても鯛である。

- 型落ちの高級車だが、乗り心地や静粛性は最新の軽自動車よりずっと良い。腐っても鯛だね。

- 倒産寸前の老舗旅館だが、接客の立ち振る舞いには気品がある。腐っても鯛とはこのことだ。

苦しいときの神頼み

| ことわざ | 苦しいときの神頼み |

| 読み方 | くるしいときのかみだのみ |

| 意味 | 普段は信心深くない者が、困った時や苦しい時だけ神仏にすがって助けを求めようとすること。 |

【例文】

- 全く勉強せずに試験当日を迎え、苦しいときの神頼みで神社の合格祈願にお参りした。

- 普段は「運なんて関係ない」と言っている彼が、大損をして急に占いに頼り出した。苦しいときの神頼みだ。

- 苦しいときの神頼みだけじゃ神様も助けてくれないよ。まずは自分の努力が必要だ。

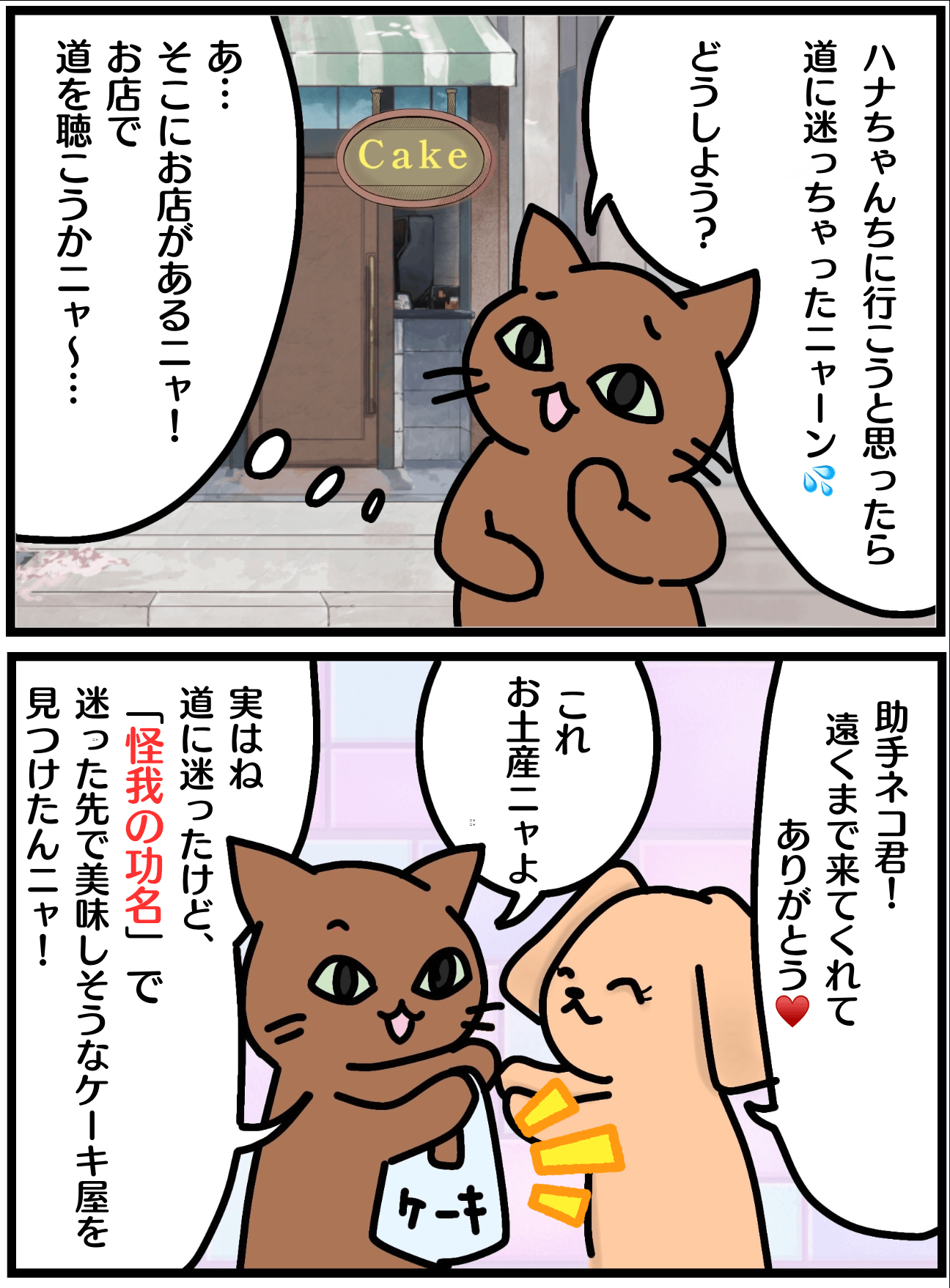

怪我の功名

| ことわざ | 怪我の功名 |

| 読み方 | けがのこうみょう |

| 意味 | 失敗したことや、何気なくやったことが、思いがけず良い結果を生むこと。 |

【例文】

- 料理の分量を間違えたが、それが隠し味になって絶品の新メニューが生まれた。まさに怪我の功名だ。

- 電車を乗り間違えたおかげで、ずっと探していた幻の古本屋を見つけた。怪我の功名というやつだね。

- データを消してしまったおかげで最初から作り直すことになったが、結果的に前回より良い資料ができた。怪我の功名だ。

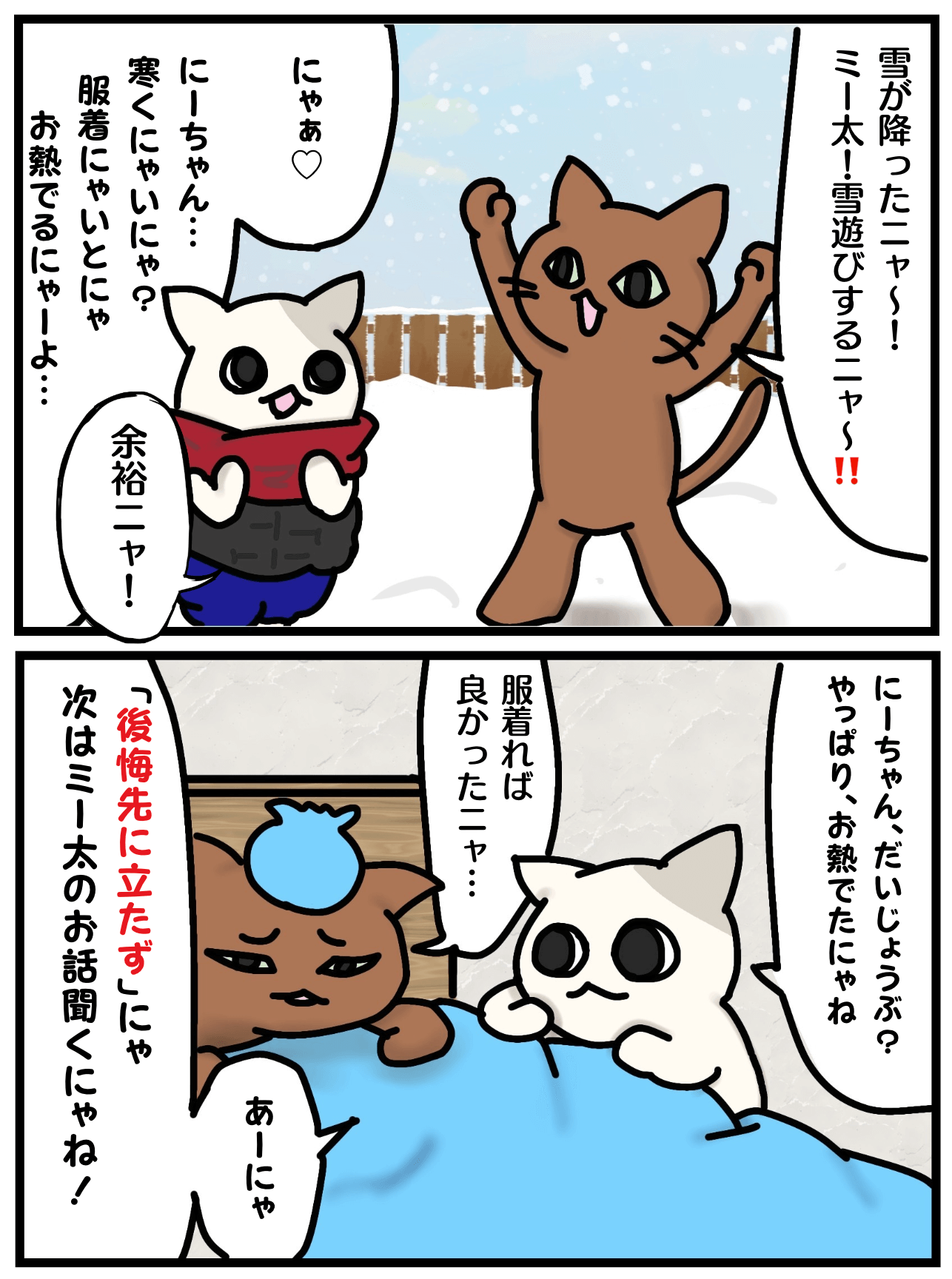

後悔先に立たず

| ことわざ | 後悔先に立たず |

| 読み方 | こうかいさきにたたず |

| 意味 | 事が終わってしまった後で悔やんでも、取り返しがつかないということ。 |

【例文】

- 安物につられて偽物を買ってしまった。後悔先に立たずだが、次からは正規店で買おう。

- もっと早く健康診断を受けていれば……。後悔先に立たずとは、まさにこのことだ。

- 後悔先に立たずと言うから、契約書に判を押す前にもう一度しっかり内容を確認しなさい。

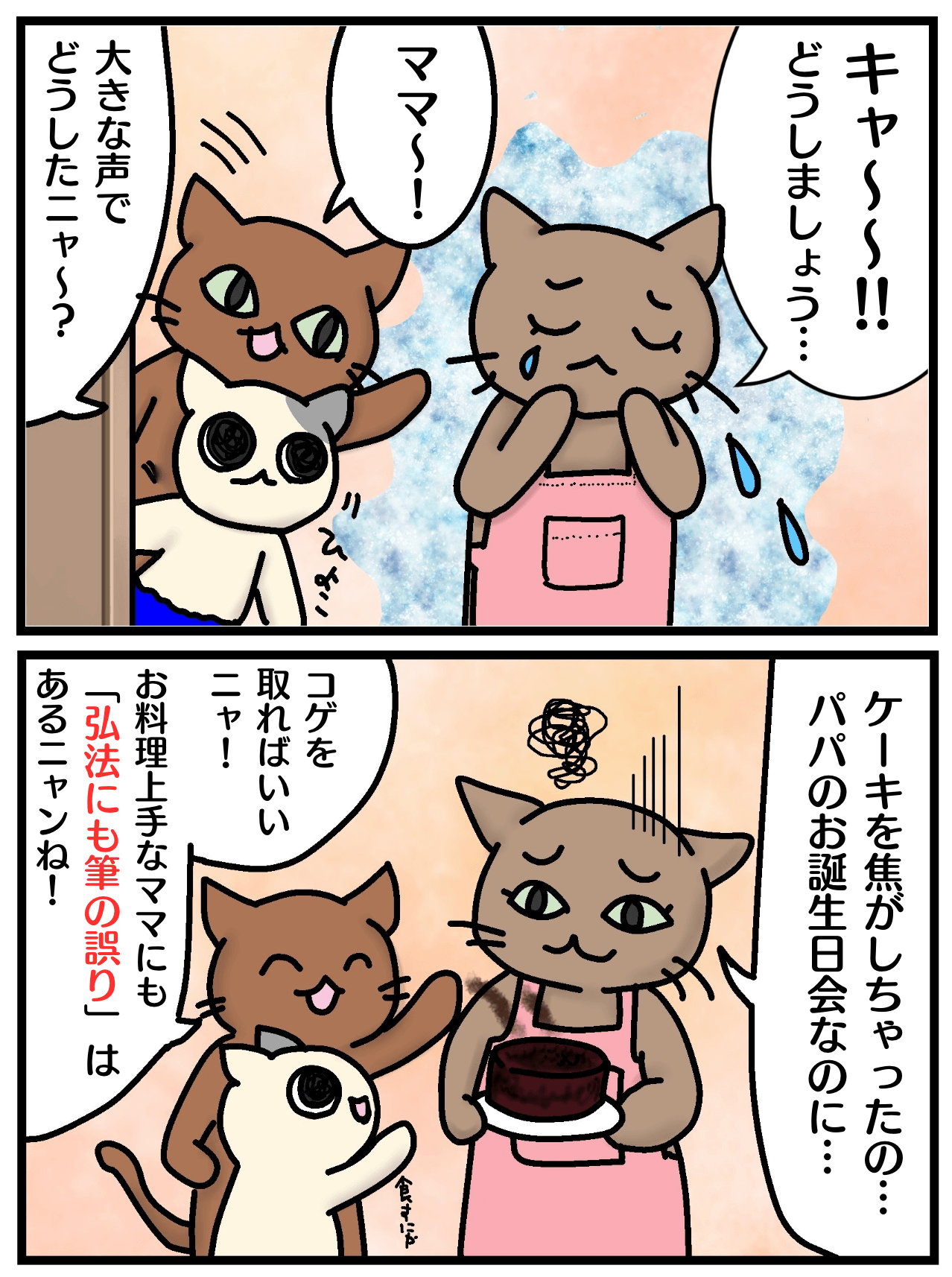

弘法にも筆の誤り

| ことわざ | 弘法にも筆の誤り |

| 読み方 | こうぼうにもふでのあやまり |

| 意味 | その道の達人や名人であっても、時には失敗することがあるということ。 |

【例文】

- 完璧主義の部長が計算ミスをするなんて。弘法にも筆の誤りがあるものだ。

- 弘法にも筆の誤りと言うし、一度の失敗でそんなに落ち込むことはないよ。次は気をつけて。

- オリンピックの金メダリストが予選で転倒した。まさに弘法にも筆の誤り、勝負の世界は何が起こるかわからない。

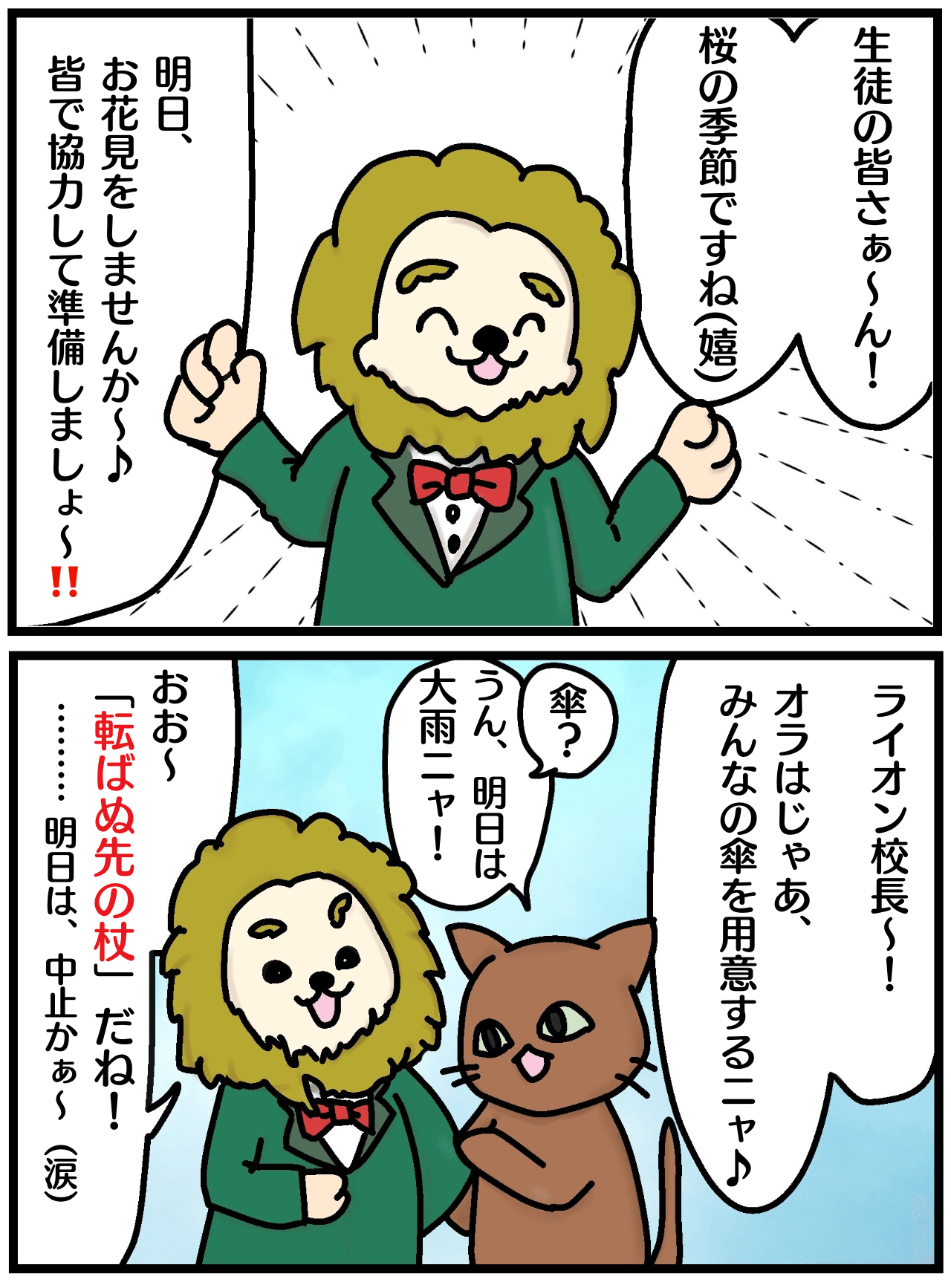

転ばぬ先の杖

| ことわざ | 転ばぬ先の杖 |

| 読み方 | ころばぬさきのつえ |

| 意味 | 失敗しないように、前もって十分な準備や用心をしておくことのたとえ。 |

【例文】

- 予備のバッテリーを持ち歩くのは重いが、転ばぬ先の杖として常にカバンに入れている。

- 晴れているけど折りたたみ傘を持っていきなさい。転ばぬ先の杖と言うだろう?

- 契約がスムーズに進んでいる時こそ、トラブルに備えて弁護士に確認しておくのが転ばぬ先の杖だ。

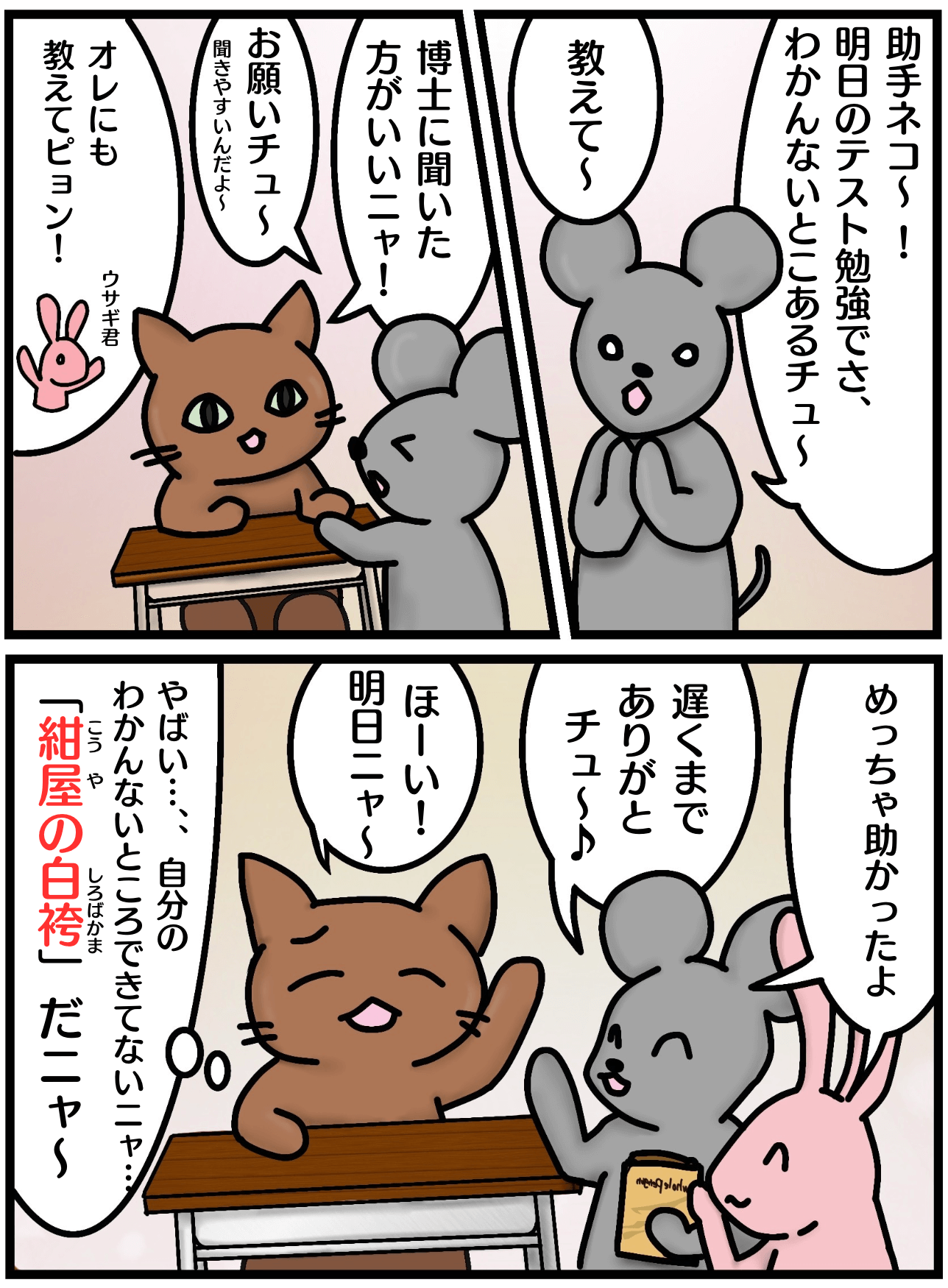

紺屋の白袴

| ことわざ | 紺屋の白袴 |

| 読み方 | こんやのしろばかま |

| 意味 | 他人のことに忙しくて、自分のことに手が回らないことのたとえ。 |

【例文】

- 腕の良い大工さんの自宅が雨漏りしているなんて、まさに紺屋の白袴だ。

- 医者の不養生とはよく言うが、あんなに患者に健康を説く先生が倒れるなんて、紺屋の白袴だね。

- コンサルタントとして他社の経営を立て直している彼だが、自分の会社の家計は火の車で、紺屋の白袴状態だ。

「さ行」の有名なことわざ

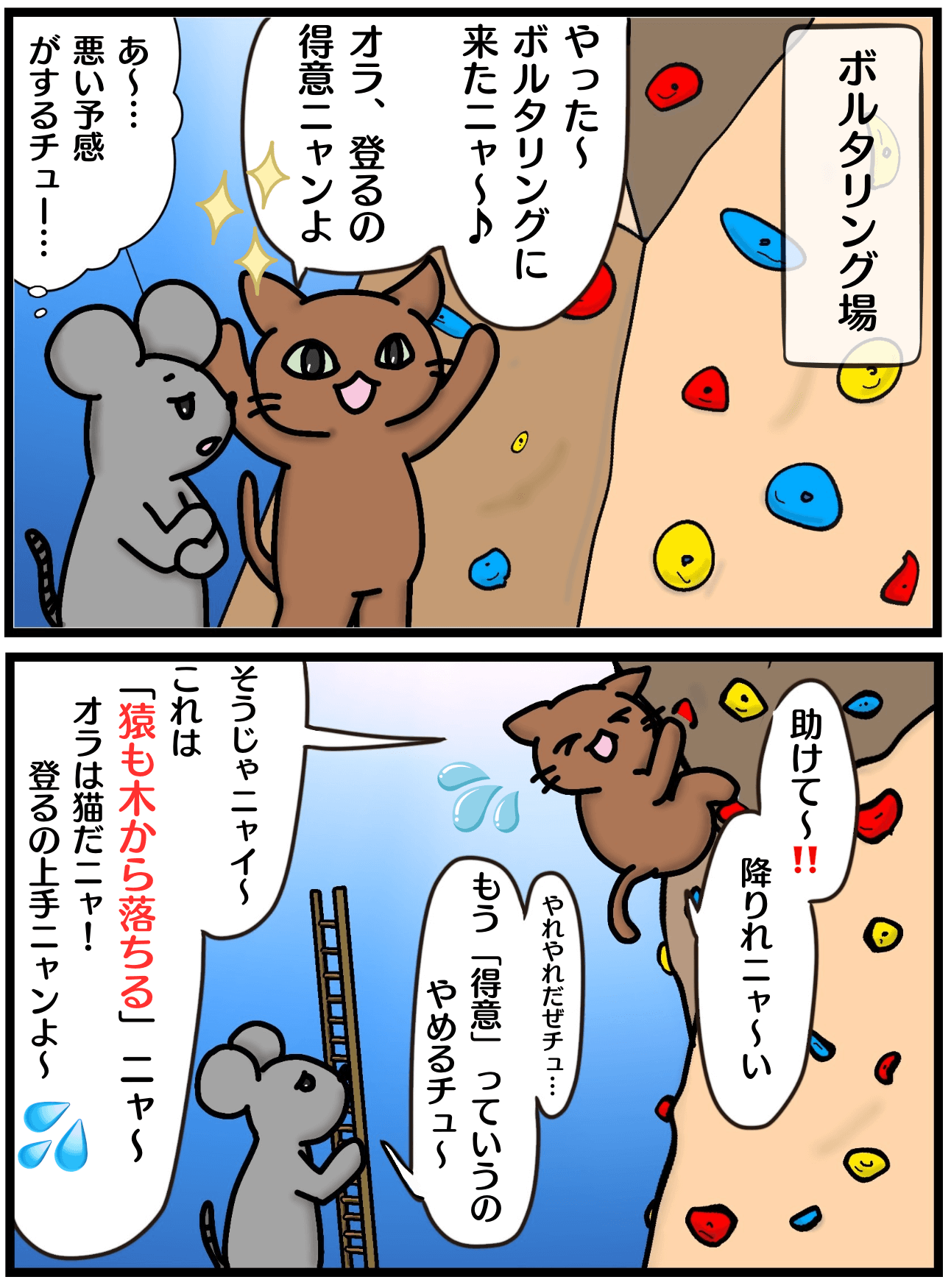

猿も木から落ちる

| ことわざ | 猿も木から落ちる |

| 読み方 | さるもきからおちる |

| 意味 | その道に長けた名人でも、時には失敗することがあるということ。 |

【例文】

- プロの料理人が味付けを忘れるなんて、猿も木から落ちることもあるものだ。

- 猿も木から落ちると言うし、天才と言われる彼だってミスをすることはあるよ。あまり責めないであげなさい。

- 百発百中の射撃の名手が的を外した。まさに猿も木から落ちる瞬間を目撃した。

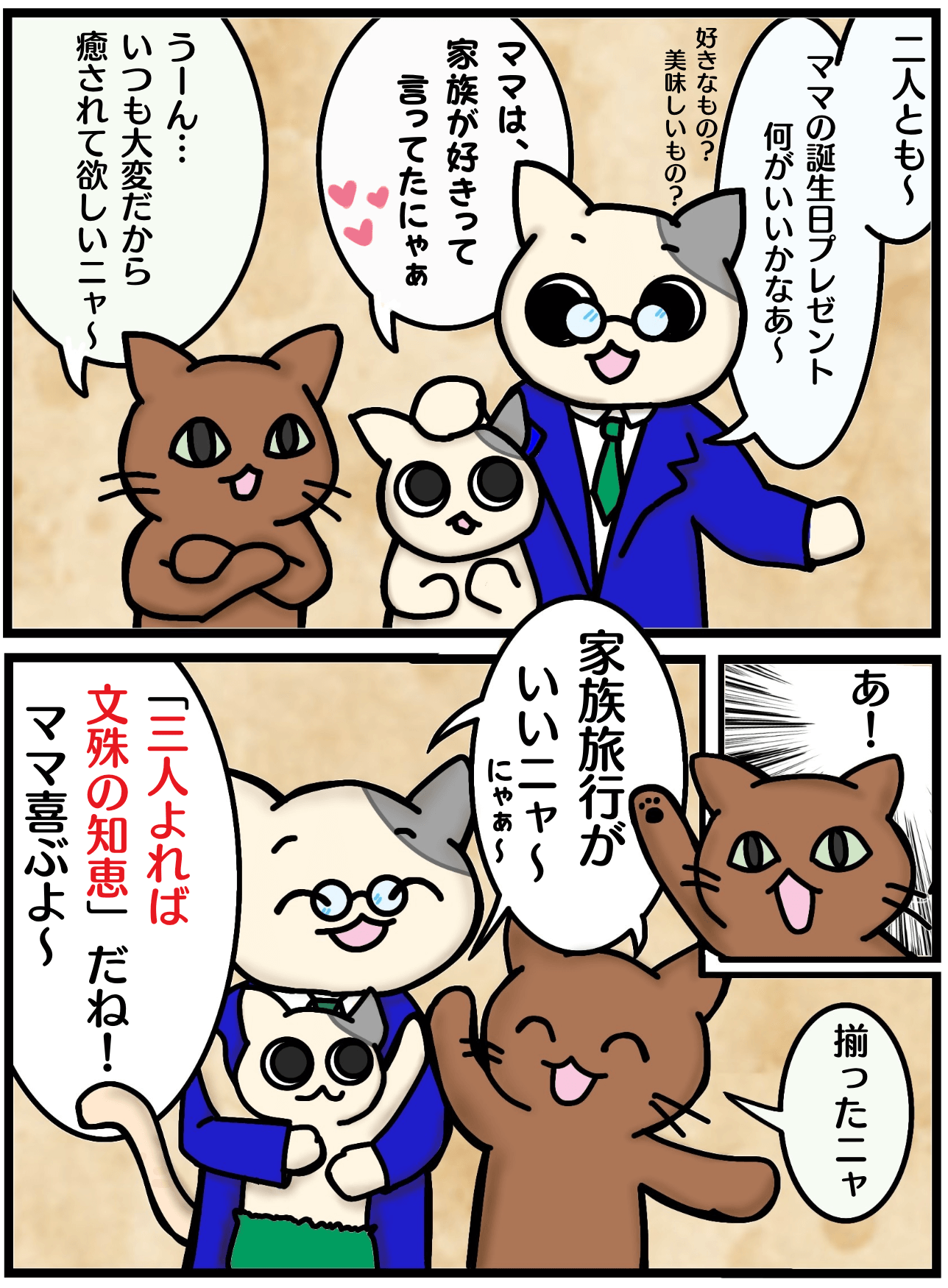

三人寄れば文殊の知恵

| ことわざ | 三人寄れば文殊の知恵 |

| 読み方 | さんにんよればもんじゅのちえ |

| 意味 | 凡人であっても三人集まって相談すれば、知恵を司る文殊菩薩のような素晴らしい知恵が出るということ。 |

【例文】

- 一人では解決できなかった難問も、チーム全員で議論したら解決策が見えた。三人寄れば文殊の知恵だ。

- 三人寄れば文殊の知恵と言うし、一度みんなで集まってアイデアを出し合ってみないか?

- 素人の集まりだったが、知恵を絞り合った結果、画期的な企画が生まれた。まさに三人寄れば文殊の知恵だ。

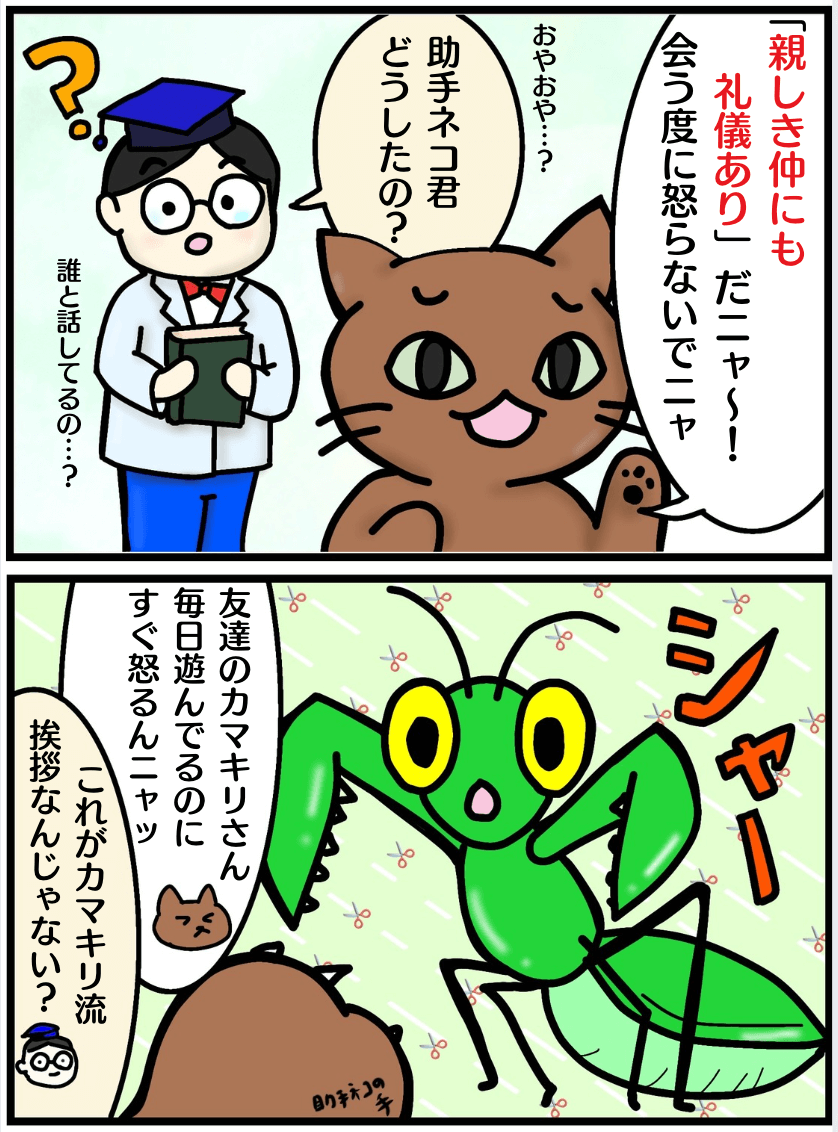

親しき仲にも礼儀あり

| ことわざ | 親しき仲にも礼儀あり |

| 読み方 | したしきなかにもれいぎあり |

| 意味 | どれほど親しい関係であっても、最低限の礼儀を忘れると不和の原因になるので、遠慮が必要だということ。 |

【例文】

- 家族だからといって、勝手に日記を読んではいけない。親しき仲にも礼儀ありだ。

- 仲の良い友人に借金を申し込むのは、親しき仲にも礼儀ありという言葉を忘れた行為だ。

- 親しき仲にも礼儀ありと言うから、いくら幼馴染でも、仕事の場では敬語で話すべきだよ。

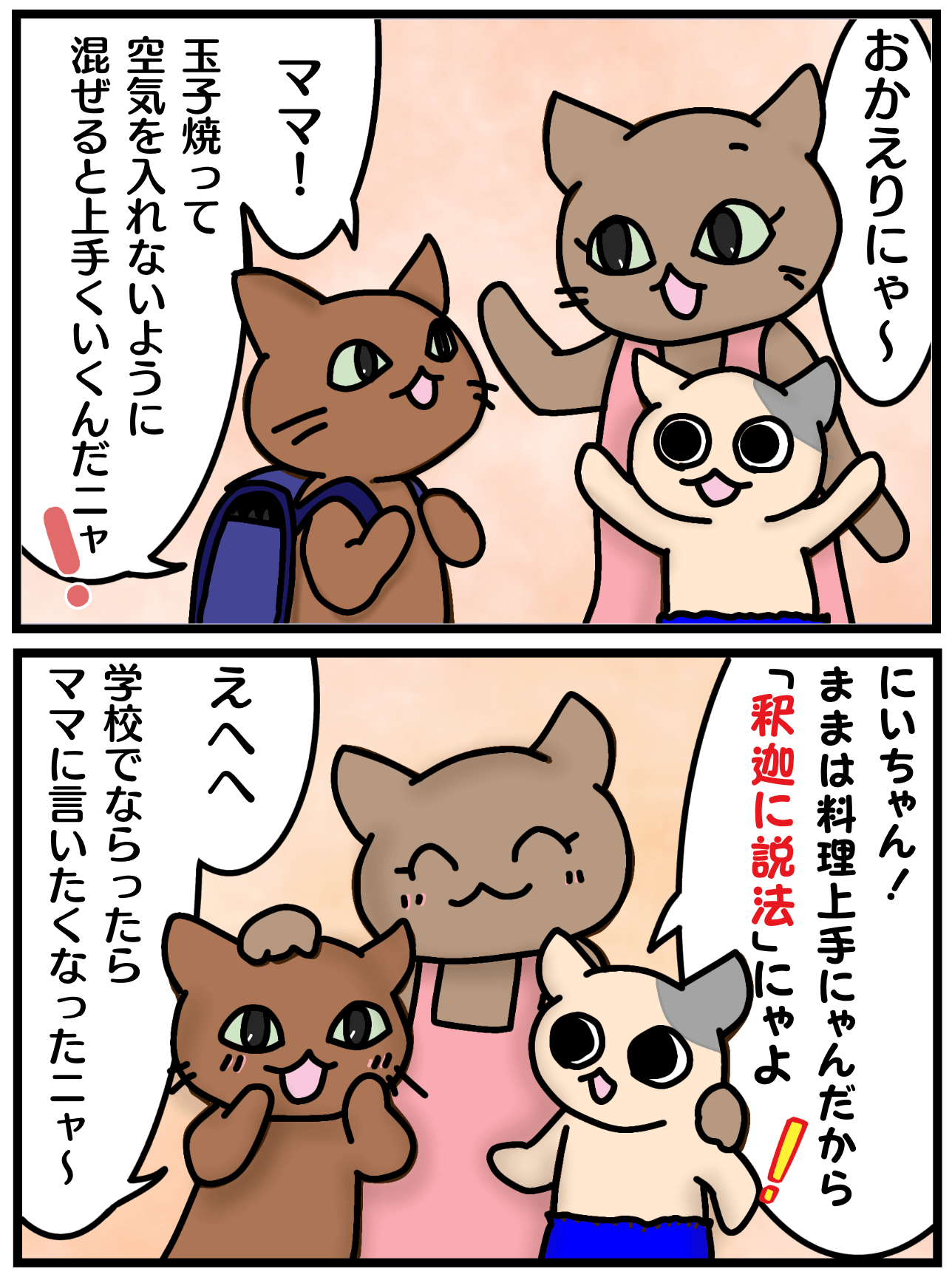

釈迦に説法

| ことわざ | 釈迦に説法 |

| 読み方 | しゃかにせっぽう |

| 意味 | その道の専門家に、浅はかな知識で教えを説く愚かさのこと。 |

【例文】

- プロのカメラマンに写真の撮り方をアドバイスするなんて、まさに釈迦に説法だった。

- ベテランの先生にこんなことを言うのは釈迦に説法かもしれませんが、最新のソフトを導入してはいかがでしょう。

- 料理の鉄人に包丁の研ぎ方を教えようとした新入社員は、釈迦に説法だと周りに笑われた。

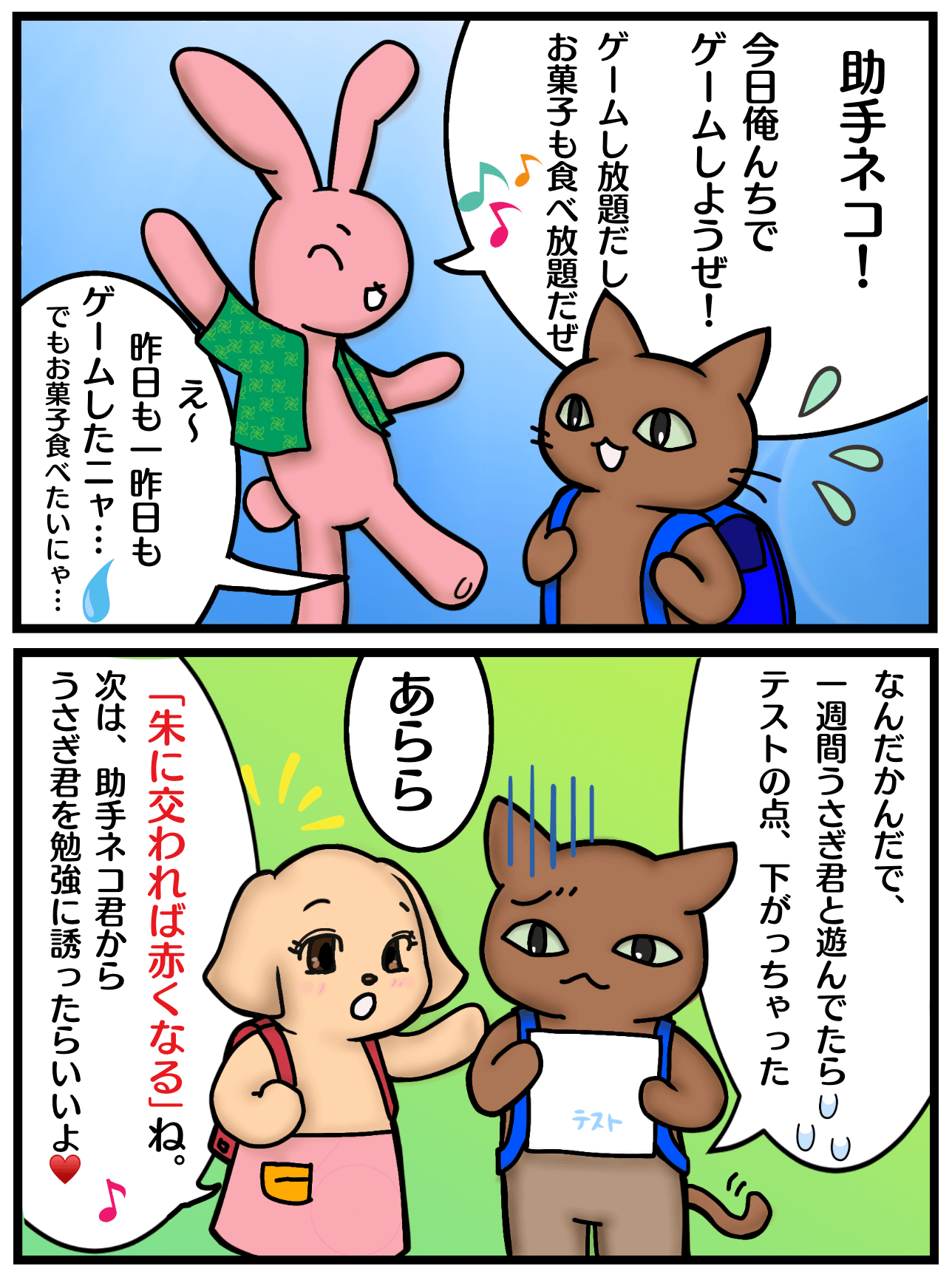

朱に交われば赤くなる

| ことわざ | 朱に交われば赤くなる |

| 読み方 | しゅにまじわればあかなる |

| 意味 | 人は交際する相手や環境によって、良くも悪くも影響を受けるものである。 |

【例文】

- 真面目だった彼が悪い仲間と付き合い始めてから、すっかり変わってしまった。朱に交われば赤くなるだ。

- 進学校に入ってから急に勉強に身が入るようになった。朱に交われば赤くなる、良い環境の影響だね。

- 朱に交われば赤くなると言うし、将来のことを考えるなら、高い志を持つ友人と付き合いなさい。

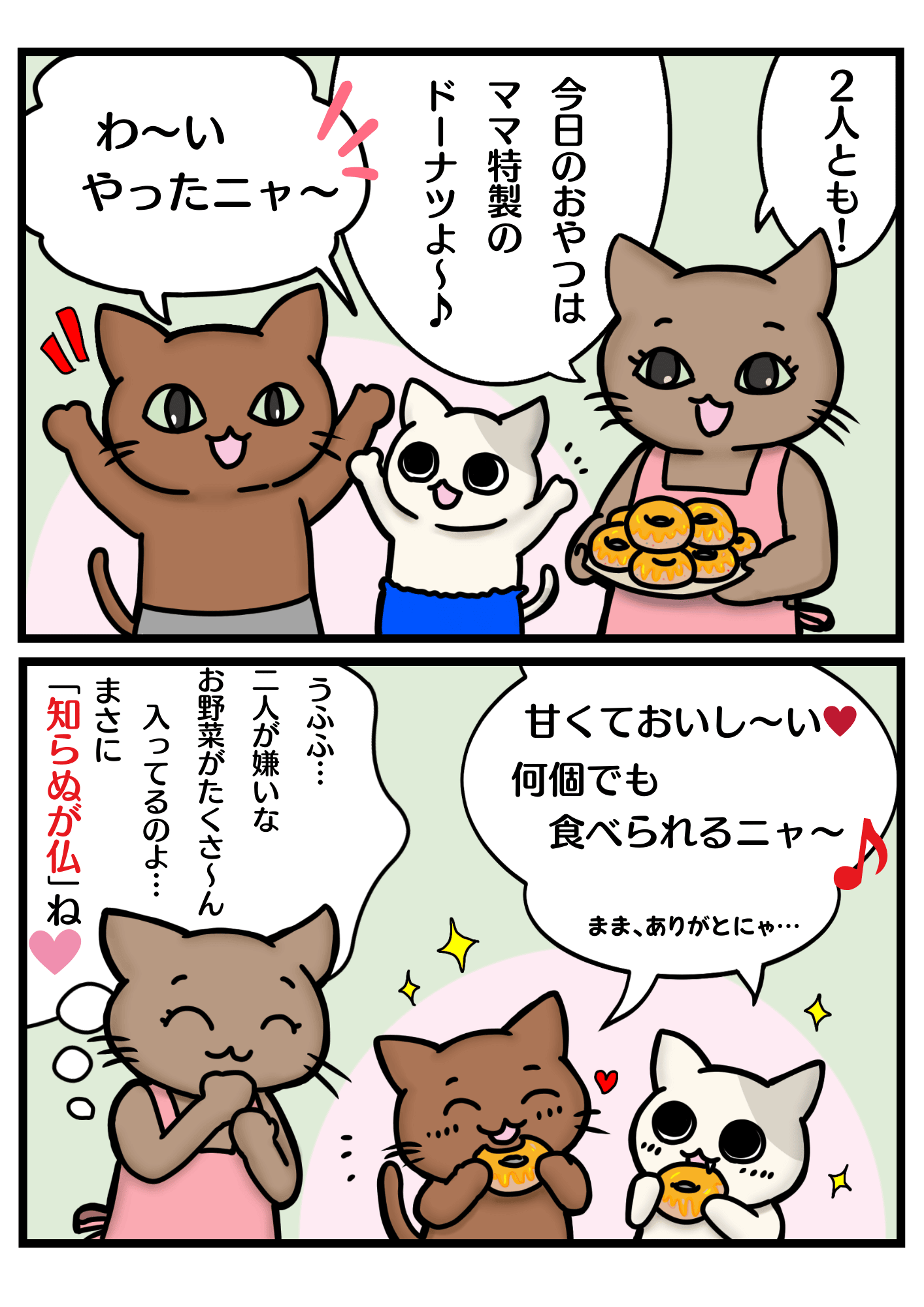

知らぬが仏

| ことわざ | 知らぬが仏 |

| 読み方 | しらぬがほとけ |

| 意味 | 事実を知れば腹が立ったり悩んだりするが、知らなければ仏のように穏やかでいられるということ。 |

【例文】

- 夫は私が内緒で高いバッグを買ったことを知らない。まさに知らぬが仏だ。

- あんなに陰口を言われているのに、本人は気づかずニコニコしている。知らぬが仏とはこのことだね。

- 自分のミスが大きなトラブルに発展していたことを後で知った。あのまま気づかずに寝ていた時間は知らぬが仏だった。

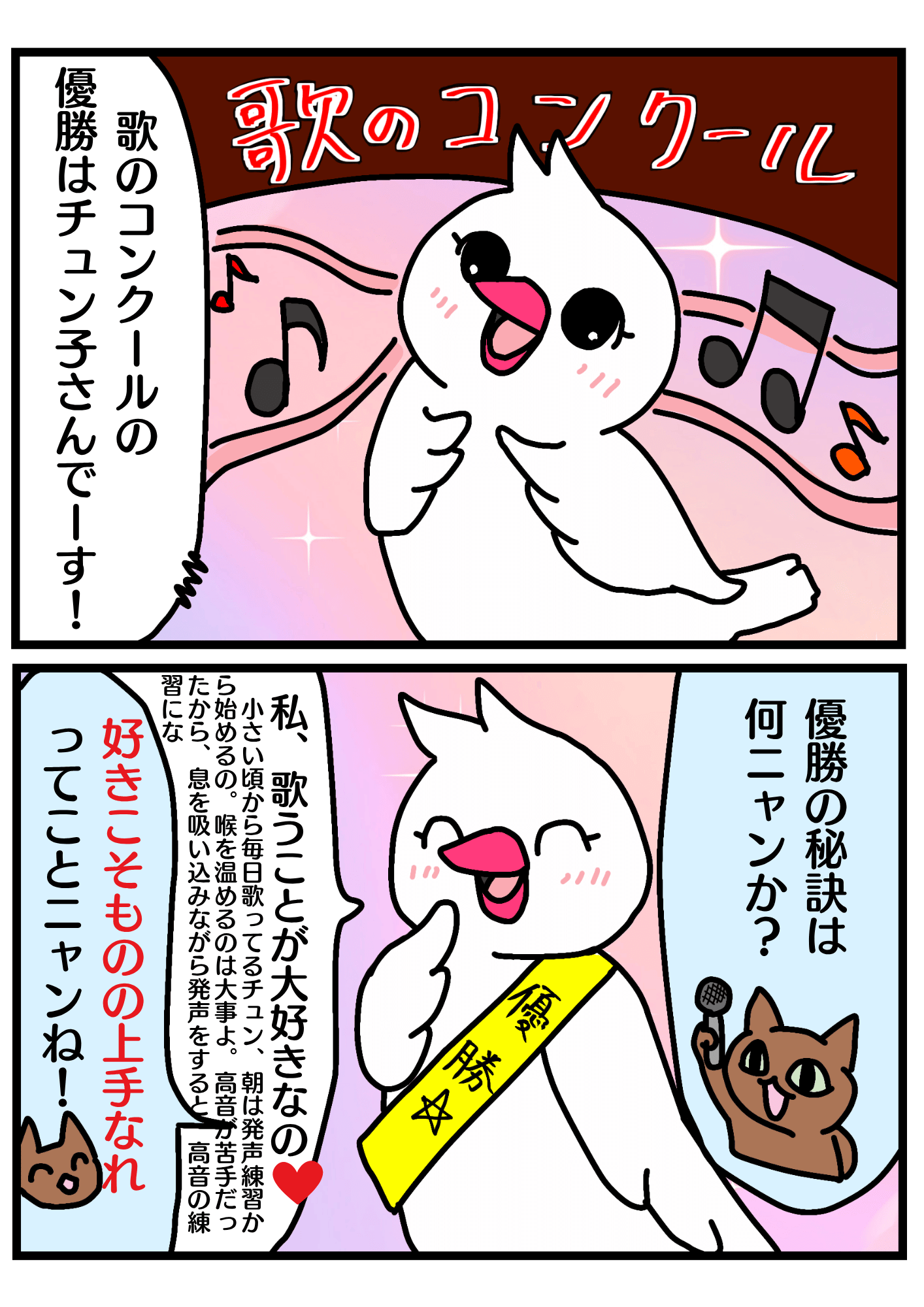

好きこそ物の上手なれ

| ことわざ | 好きこそ物の上手なれ |

| 読み方 | すきこそもののじょうずなれ |

| 意味 | 好きなことは一生懸命に取り組むので、自然と上達が早いということ。 |

【例文】

- 彼は釣りが好きすぎて、ついにプロ級の腕前になった。好きこそ物の上手なれだね。

- 子供がゲームに夢中なら、プログラミングを学ばせてみては?好きこそ物の上手なれと言うし、伸びるかもしれないよ。

- 独学でピアノを始めた彼女だが、毎日楽しそうに練習して、あっという間に難曲を弾けるようになった。好きこそ物の上手なれだ。

【専門家コラム】

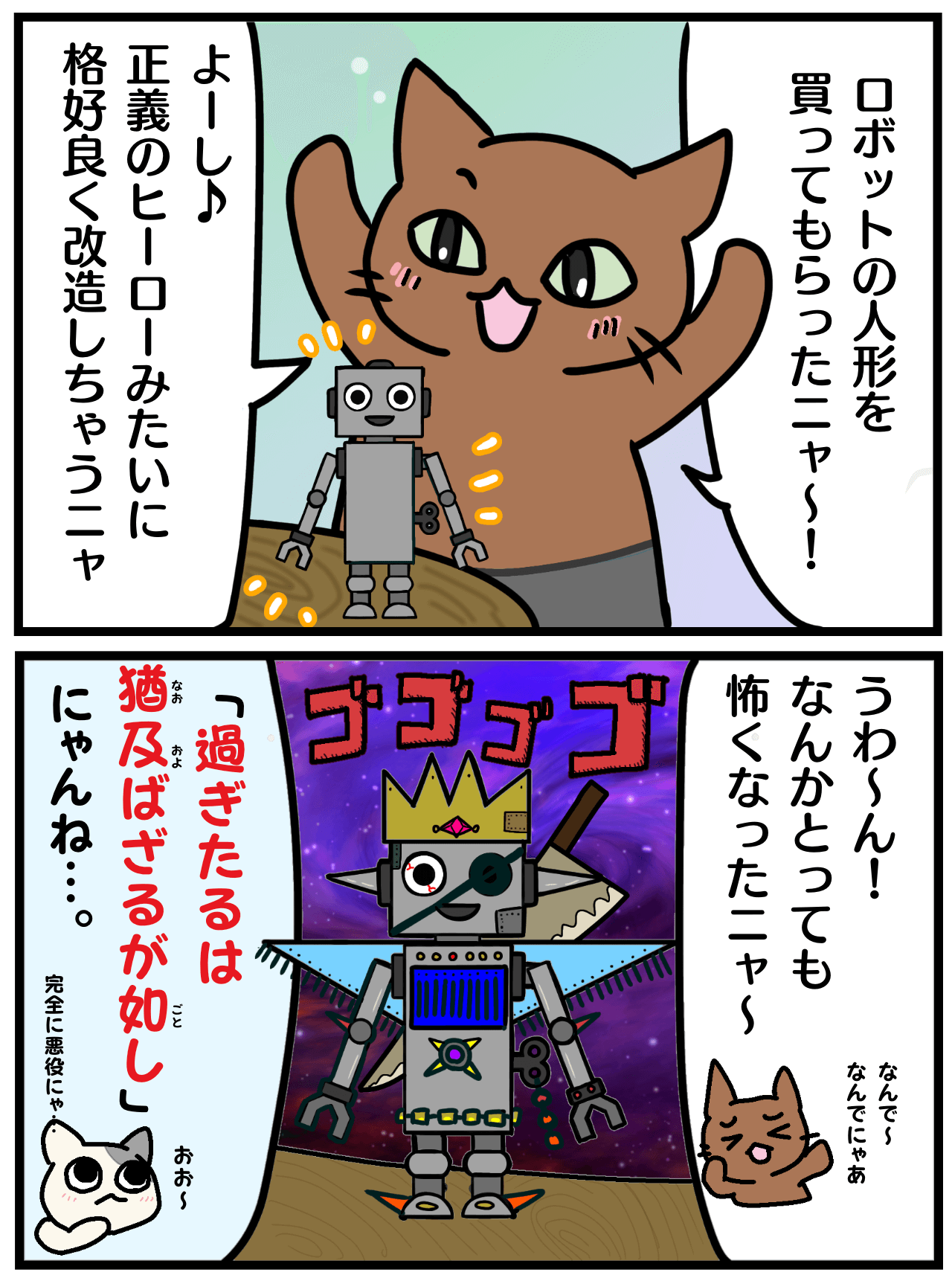

過ぎたるは及ばざるが如し

| ことわざ | 過ぎたるは及ばざるが如し |

| 読み方 | すぎたるはおよばざるがごとし |

| 意味 | 何事もやりすぎは、足りないことと同じように良くない。中道が大切だということ。 |

【例文】

- 健康に良いからといって食べ過ぎてお腹を壊した。まさに過ぎたるは及ばざるが如しだ。

- 丁寧なメールは良いが、一日に何通も送るのは相手の迷惑になる。過ぎたるは及ばざるが如しだね。

- 筋トレもやりすぎると怪我をするよ。過ぎたるは及ばざるが如し、適度な休息も必要だ。

雀百まで踊り忘れず

| ことわざ | 雀百まで踊り忘れず |

| 読み方 | すずめひゃくまでおどりわすれず |

| 意味 | 幼い頃に身についた習慣や性格は、年をとっても生涯変わらない。 |

【例文】

- 80歳になっても落ち着きがない祖父を見て、父が「雀百まで踊り忘れずだな」と苦笑いした。

- 子供の頃の偏食が大人になっても直らない。雀百まで踊り忘れずとは、よく言ったものだ。

- 彼は出世しても相変わらずお調子者だ。雀百まで踊り忘れず、人間の本質は変わらない。

背に腹はかえられぬ

| ことわざ | 背に腹はかえられぬ |

| 読み方 | せにはらはかえられぬ |

| 意味 | 切羽詰まった重大な事態を乗り切るためには、他のことを犠牲にするのもやむを得ないということ。 |

【例文】

- 借金を返すために、大切にしていた家を売ることにした。背に腹はかえられぬ決断だ。

- プライドは傷つくが、会社を救うためにはライバル社に頭を下げるしかない。背に腹はかえられぬだね。

- 生活のためには嫌な仕事でも引き受けざるを得ない。背に腹はかえられぬ事情があるんだ。

地震雷火事親父

| ことわざ | 地震雷火事親父 |

| 読み方 | じしんかみなりかじおやじ |

| 意味 | 世の中で恐ろしいとされるものを、順番に並べた言葉。 |

【例文】

- 昔は父親が本当に怖かったから、地震雷火事親父という言葉にも納得感があった。

- 地震雷火事親父と言うけれど、最近は地震が一番怖くて、親父は一番優しい存在になったね。

- 自然災害の恐ろしさは今も昔も変わらない。地震雷火事親父、どれも備えが必要だ。

【専門家コラム】

船頭多くして船山へ上る

| ことわざ | 船頭多くして船山へ上る |

| 読み方 | せんどうおおくしてふねやまへのぼる |

| 意味 | 指図する人間が多すぎると方針がまとまらず、物事がとんでもない方向へ進んでしまう。 |

【例文】

- 全員がリーダー気取りで意見を譲らないので、会議が全く進まない。船頭多くして船山へ上る状態だ。

- 責任者が三人いて、指示がバラバラだ。これでは船頭多くして船山へ上ることになる。

- あまり多くの人が口を出すと、船頭多くして船山へ上るよ。方針を一本化すべきだ。

善は急げ

| ことわざ | 善は急げ |

| 読み方 | ぜんはいそげ |

| 意味 | 良いことだと思いついたら、迷わずにすぐ実行するのが良い。 |

【例文】

- ボランティアの募集を見つけて、すぐに応募した。善は急げだ。

- 仲直りしたいと思っているなら、今すぐ謝りに行きなさい。善は急げだよ。

- 寄付をしようと決めたその足で銀行へ向かった。善は急げという言葉が背中を押してくれた。

千里の道も一歩から

| ことわざ | 千里の道も一歩から |

| 読み方 | せんりのみちもいっぽから |

| 意味 | どんなに大きな目標でも、身近な一歩を着実に踏み出すことから始まる。 |

【例文】

- 膨大な単語帳を前に途方に暮れたが、千里の道も一歩からと言い聞かせて、まずは1ページ目を覚えた。

- 壮大な事業計画も、まずは資金集めという千里の道も一歩から始まった。

- 合格までは程遠いけれど、今日この一問を解くことが千里の道も一歩からの精神で大切なんだ。

損して得取れ

| ことわざ | 損して得取れ |

| 読み方 | そんしてとくとれ |

| 意味 | 目先の小さな損を覚悟して、将来的に大きな利益を得るように工夫しなさい。 |

【例文】

- 宣伝のために試供品を無料で配った。損して得取れの戦略が見事に当たり、注文が殺到した。

- 今日の接待は自腹になったが、これで大きな契約が決まれば損して得取れだ。

- 最初は苦労ばかりで報われないかもしれないが、損して得取れと言う。今の努力は必ず将来の利益になるよ。

「た行」の有名なことわざ

立つ鳥跡を濁さず

| ことわざ | 立つ鳥跡を濁さず |

| 読み方 | たつとりあとをにごさず |

| 意味 | 立ち去る者は、自分のいた場所をきれいに片付け、見苦しくないようにすべきだという教え。 |

【例文】

- 退職するにあたって、後任が困らないよう資料を完璧に整理した。立つ鳥跡を濁さずだ。

- キャンプを楽しんだ後は、ゴミをすべて持ち帰ろう。立つ鳥跡を濁さずというじゃないか。

- 彼は潔く負けを認め、ライバルにエールを送って去っていった。まさに立つ鳥跡を濁さずだ。

棚から牡丹餅

| ことわざ | 棚から牡丹餅 |

| 読み方 | たなからぼたもち |

| 意味 | 思いがけない幸運が舞い込んでくること。 |

【例文】

- 掃除をしていたら、昔なくした指輪が見つかった。まさに棚から牡丹餅だ。

- ライバルが急に出場を辞退したため、補欠だった私が出場できることになった。棚から牡丹餅のような幸運だ。

- そんな棚から牡丹餅みたいな話を期待してないで、地道に努力しなさい。

旅は道連れ世は情け

| ことわざ | 旅は道連れ世は情け |

| 読み方 | たびはみちづれよはなさけ |

| 意味 | 旅には道連れがあるのが心強いように、世の中を渡っていくには互いに思いやりを持つことが大切だということ。 |

【例文】

- 慣れない土地でのトラブルを地元の人に助けてもらった。旅は道連れ世は情けだと実感したよ。

- 旅は道連れ世は情けと言うし、困ったときはお互い様。遠慮なく頼ってくれ。

- 職場が変わっても、周囲への思いやりを忘れずにいれば必ず誰かが助けてくれる。旅は道連れ世は情けだ。

塵も積もれば山となる

| ことわざ | 塵も積もれば山となる |

| 読み方 | ちりもつもればやまとなる |

| 意味 | ごくわずかなものでも、積み重なれば大きなものになる。 |

【例文】

- 毎日100円ずつ貯金していたら、一年で大きな金額になった。塵も積もれば山となるだ。

- 塵も積もれば山となると言うし、毎日5分だけでも英単語を覚える習慣をつけよう。

- 小さな無駄遣いをやめただけで、家計が劇的に改善した。まさに塵も積もれば山となるだね。

【専門家コラム】

月とすっぽん

| ことわざ | 月とすっぽん |

| 読み方 | つきとすっぽん |

| 意味 | 二つのものの違いが非常に大きく、比較にならないこと。 |

【例文】

- 彼と私では、テニスの実力が月とすっぽんだ。

- 同じ白いシャツでも、オーダーメイドの高級品と既製品では、肌触りが月とすっぽんだ。

- あの双子は顔こそ似ているけれど、運動神経に関しては月とすっぽんの差があるよ。

鉄は熱いうちに打て

| ことわざ | 鉄は熱いうちに打て |

| 読み方 | てつはあついうちにうて |

| 意味 | 鉄が熱いうちなら形を変えられるように、人間も柔軟な若いうちに教育すべきだ。また、物事は時期を逃さずに行うべきだ。 |

【例文】

- 子供に楽器を習わせるなら、鉄は熱いうちに打てで早いうちが良い。

- 素晴らしいアイデアを思いついたなら、鉄は熱いうちに打てと言うし、今すぐ企画書を書こう。

- 悪い習慣がつく前に、厳しく指導してくれた先生に感謝している。鉄は熱いうちに打てとはこのことだ。

【専門家コラム】

灯台下暗し

| ことわざ | 灯台下暗し |

| 読み方 | とうだいもとくらし |

| 意味 | 身近な事情は、かえって気づきにくいということ。 |

【例文】

- 必死で探していた鍵が、自分のポケットに入っていた。灯台下暗しだ。

- 理想の結婚相手を遠くに探していたけれど、実は一番近くにいた親友だった。灯台下暗しだね。

- 会社の不振の原因を外部に求めていたが、実は社内ルールに問題があった。灯台下暗しとはこのことだ。

遠くの親類より近くの他人

| ことわざ | 遠くの親類より近くの他人 |

| 読み方 | とおくのしんるいよりちかくのたにん |

| 意味 | 疎遠な親戚よりも、近所に住む他人の方が、いざという時に頼りになる。 |

【例文】

- 急に体調を崩した時、お隣さんが車で病院へ運んでくれた。遠くの親類より近くの他人だ。

- 遠くの親類より近くの他人と言うから、引っ越したらまずは近所の方に挨拶をしっかりしよう。

- 災害の際、近所の人たちと協力して乗り越えたことで、遠くの親類より近くの他人という言葉の重みを感じた。

時は金なり

| ことわざ | 時は金なり |

| 読み方 | ときはかねなり |

| 意味 | 時間は金銭と同じように貴重なものだから、無駄にしてはいけない。 |

【例文】

- 迷っている時間があるなら、まずは行動すべきだ。時は金なりだ。

- 時は金なりと言うし、会議はダラダラ続けず、短時間で効率よく終わらせよう。

- 無駄な待ち時間を読書に充てている。時は金なり、一分一秒を大切にしたい。

取らぬ狸の皮算用

| ことわざ | 取らぬ狸の皮算用 |

| 読み方 | とらぬたぬきのかわざんよう |

| 意味 | まだ手に入っていない不確かなものに期待して、計画を立てること。 |

【例文】

- 「宝くじが当たったら豪邸を買おう」なんて、取らぬ狸の皮算用だよ。

- 契約が決まってもいないのに祝杯をあげるのは、取らぬ狸の皮算用だ。

- 投資で儲かることばかり考えて散財しているが、そんなのは取らぬ狸の皮算用でしかない。

飛んで火に入る夏の虫

| ことわざ | 飛んで火に入る夏の虫 |

| 読み方 | とんでひにいるなつのむし |

| 意味 | 自分から進んで災難や危険の中に飛び込んでいくこと。 |

【例文】

- 無謀な挑戦だと知りながら、わざわざ強豪チームに試合を申し込むのは、飛んで火に入る夏の虫だ。

- 罠だとわかっている場所に一人で乗り込むなんて、飛んで火に入る夏の虫のようなものだぞ。

- 詐欺師の集まりに自分から首を突っ込むなんて、飛んで火に入る夏の虫そのものだ。

「な行」の有名なことわざ

ない袖は振れない

| ことわざ | ない袖は振れない |

| 読み方 | ないそではふれない |

| 意味 | 持っていないものは、出したくても出せないことのたとえ。特にお金がないときに使われる。 |

【例文】

- お金を貸してあげたいのは山々だが、今の私にはない袖は振れない。

- 予算を増やしてほしいと言われても、ない袖は振れないんだ。今の範囲で工夫してくれ。

- どれほど熱意があっても、材料がなければ料理は作れない。ない袖は振れない状況に歯がゆさを感じる。

泣きっ面に蜂

| ことわざ | 泣きっ面に蜂 |

| 読み方 | なきっつらにはち |

| 意味 | 不幸や災難が重なって起こることのたとえ。 |

【例文】

- 風邪で寝込んでいたところに、お風呂が壊れてお湯が出なくなった。まさに泣きっ面に蜂だ。

- 仕事でミスをして叱られた帰り道、財布を落としてしまった。泣きっ面に蜂とはこのことだ。

- 倒産しそうな会社に、追い打ちをかけるような増税。泣きっ面に蜂で、もう立ち直れそうにない。

無くて七癖

| ことわざ | 無くて七癖 |

| 読み方 | なくてななくせ |

| 意味 | 癖がないように見える人でも、多かれ少なかれ何かしらの癖はあるものだということ。 |

【例文】

- 「癖なんてないよ」と言っている彼も、考え事をするときは必ず耳を触る。無くて七癖だね。

- 無くて七癖と言うし、自分では普通だと思っていても、他人から見れば不思議な習慣があるものだ。

- 自分の喋り方を録音して聞いてみたら、意外な口癖が見つかった。本当に無くて七癖だ。

情けは人の為ならず

| ことわざ | 情けは人の為ならず |

| 読み方 | なさけはひとのためならず |

| 意味 | 人に親切にすれば、巡り巡って自分に良い報いが返ってくるということ。 |

【例文】

- 以前助けた同僚が、今度は私のピンチを救ってくれた。情けは人の為ならずだね。

- 情けは人の為ならずと言うから、困っている人がいたら迷わず手を貸してあげよう。

- 日頃から周囲を気遣っていたおかげで、退職時に多くの人が協力してくれた。情けは人の為ならずだと実感した。

【専門家コラム】

七転び八起き

| ことわざ | 七転び八起き |

| 読み方 | ななころびやおき |

| 意味 | 何度失敗しても諦めずに立ち上がること。また、人生の浮き沈みが激しいこと。 |

【例文】

- 受験に三回失敗したが、七転び八起きの精神で勉強を続け、ついに合格した。

- 起業してからはトラブル続きだったけれど、七転び八起きでここまでやってきたよ。

- 人生は七転び八起きだ。一度の失敗で絶望せず、何度でもやり直せばいい。

七度たずねて人を疑え

| ことわざ | 七度たずねて人を疑え |

| 読み方 | ななたびたずねてひとをうたがえ |

| 意味 | 物を失くしたときは、何度もよく探してから、初めて他人の仕業ではないかと疑いなさいという戒め。 |

【例文】

- 財布がないと大騒ぎしたが、結局カバンの底にあった。七度たずねて人を疑えという教訓を忘れていた。

- 彼が盗んだと決めつける前に、もう一度家中を探してみなさい。七度たずねて人を疑えと言うだろう?

- 書類を紛失して誰かのせいにしそうになったが、七度たずねて人を疑えと思い直し、再度ファイルを確認したら見つかった。

習うより慣れよ

| ことわざ | 習うより慣れよ |

| 読み方 | ならうよりなれよ |

| 意味 | 人から教わるよりも、自分で実際に経験を重ねるほうが、物事を早く確実に身につけられる。 |

【例文】

- パソコンの操作本を読んで悩むより、実際に使ってみたほうが上達が早い。習うより慣れよだ。

- 料理の基本は習うより慣れよ。まずは毎日台所に立つことから始めなさい。

- 語学学習は文法ばかり勉強するより、現地の人と話す方が身につく。習うより慣れよとはこのことだ。

二度あることは三度ある

| ことわざ | 二度あることは三度ある |

| 読み方 | にどあることはさんどある |

| 意味 | 物事は繰り返される傾向があるので、二度起きたことは、さらにもう一度起きると覚悟して注意すべきだ。 |

【例文】

- 先週も今週も遅刻してしまった。二度あることは三度あると言うし、明日は目覚ましを二つかけよう。

- 怪我をした直後にまた風邪を引いた。二度あることは三度あるかもしれないから、今日は早めに寝よう。

- システム障害が二回続いた。二度あることは三度あるから、根本的な対策が必要だ。

二兎を追う者は一兎をも得ず

| ことわざ | 二兎を追う者は一兎をも得ず |

| 読み方 | にとをおうものはいっとをもえず |

| 意味 | 欲張って二つのことを同時に成し遂げようとすると、結局どちらも失敗することのたとえ。 |

【例文】

- 勉強とアルバイトを両立させようとしたが、どちらも中途半端になった。二兎を追う者は一兎をも得ずだ。

- 二兎を追う者は一兎をも得ずと言うし、まずは一番大切なこの仕事に集中しよう。

- 二人の女性に同時にプロポーズしようとして、両方に振られた彼は、まさに二兎を追う者は一兎をも得ずの状態だ。

濡れ手で粟

| ことわざ | 濡れ手で粟 |

| 読み方 | ぬれてであわ |

| 意味 | 何の苦労もせずに、多くの利益を得ることのたとえ。 |

【例文】

- 友人の勧めで買った株が数日で倍になった。まさに濡れ手で粟だ。

- 濡れ手で粟のような美味しい話には、必ず裏があるから気をつけなさい。

- 偶然見つけた古い切手が驚くほどの高値で売れた。濡れ手で粟の儲け話に驚いている。

猫に小判

| ことわざ | 猫に小判 |

| 読み方 | ねこにこばん |

| 意味 | 価値のあるものを与えても、本人がその価値を知らなければ何の役にも立たないこと。 |

【例文】

- 料理を全くしない人に高級な包丁をプレゼントしても、猫に小判だ。

- 最新のスマートフォンを祖母に贈ったが、電話の受け方すらわからず、猫に小判になってしまった。

- 彼にクラシックの名曲を聞かせても、猫に小判で居眠りを始めてしまったよ。

【専門家コラム】

寝耳に水

| ことわざ | 寝耳に水 |

| 読み方 | ねみみにみず |

| 意味 | 不意の出来事に、非常に驚くことのたとえ。 |

【例文】

- 会社が明日で閉鎖されるなんて、まさに寝耳に水の話だ。

- 彼が結婚するなんて、寝耳に水だよ!昨日まで独身主義だと言っていたのに。

- 突然の解雇通告は、私にとって寝耳に水で、しばらく立ち直れなかった。

能ある鷹は爪を隠す

| ことわざ | 能ある鷹は爪を隠す |

| 読み方 | のうあるたかはつめをかくす |

| 意味 | 本当に実力がある人は、それをむやみにひけらかしたりしないということ。 |

【例文】

- 普段は物静かな彼が、トラブルの際に完璧な采配を見せた。能ある鷹は爪を隠すだね。

- 自分の手柄を自慢してばかりいては、能ある鷹は爪を隠すとは言えないよ。

- 彼は実は多言語を操れるのだが、必要な時以外は決して明かさない。能ある鷹は爪を隠すタイプだ。

喉もと過ぎれば熱さを忘れる

| ことわざ | 喉もと過ぎれば熱さを忘れる |

| 読み方 | のどもとすぎればあつさをわすれる |

| 意味 | 苦しいことも、過ぎ去ってしまえばその苦しさを忘れ、苦境の時に受けた恩義も忘れてしまうこと。 |

【例文】

- 入院中は「退院したら健康に気をつける」と言っていたのに、今は不摂生な生活に戻っている。喉もと過ぎれば熱さを忘れるだ。

- 喉もと過ぎれば熱さを忘れると言うけれど、あの時の感謝の気持ちだけは忘れないでいたい。

- 大失敗をした直後は反省するが、数日経つと同じミスを繰り返す。喉もと過ぎれば熱さを忘れる典型だ。

暖簾に腕押し

| ことわざ | 暖簾に腕押し |

| 読み方 | のれんにうでおし |

| 意味 | 手応えや反応が全くなく、張り合いがないことのたとえ。 |

【例文】

- 息子にいくら説教をしても、適当な返事をされるだけで、暖簾に腕押しだ。

- 彼に改善案を出しても、暖簾に腕押しで全く取り合ってくれない。

- 熱心にプレゼンをしたが、相手の担当者は無表情のままで、暖簾に腕押しのような虚しさを感じた。

「は行」の有名なことわざ

花より団子

| ことわざ | 花より団子 |

| 読み方 | はなよりだんご |

| 意味 | 外見の美しさや風流なことよりも、実利や実生活に役立つものを重んじることのたとえ。 |

【例文】

- 絶景を見に行ったのに、近くのレストランのメニューにばかり目が行く。花より団子だね。

- 誕生日に花束をもらうより、美味しい焼肉を食べに行きたい。私は花より団子派なんだ。

- 美術館に行くよりも、その後のランチが楽しみで仕方ない。まさに花より団子だ。

【専門家コラム】

早起きは三文の徳

| ことわざ | 早起きは三文の徳(得) |

| 読み方 | はやおきはさんもんのとく |

| 意味 | 朝早く起きれば、健康にも良く、何かしら良いことがある。 |

【例文】

- 早起きして散歩をしたら、綺麗な朝焼けが見られた。早起きは三文の徳だね。

- 早起きは三文の徳と言うし、明日からは1時間早く起きて勉強に充てよう。

- 開店前に並んだおかげで、限定品を無事に買うことができた。まさに早起きは三文の徳だ。

人の噂も七十五日

| ことわざ | 人の噂も七十五日 |

| 読み方 | ひとのうわさもしちじゅうごにち |

| 意味 | 世間の噂というものは、一時的には騒がしいが、やがて忘れ去られてしまうものだ。 |

【例文】

- 失敗を笑われて恥ずかしいが、人の噂も七十五日と言うし、気にせず前を向こう。

- あんなに騒がれていたニュースも、今では誰も話していない。人の噂も七十五日だね。

- 噂を立てられて悩んでいる友人に、「人の噂も七十五日だから、放っておけばいいよ」と励ました。

【専門家コラム】

人のふり見て我がふり直せ

| ことわざ | 人のふり見て我がふり直せ |

| 読み方 | ひとのふりみてわがふりなおせ |

| 意味 | 他人の行い(良い点も悪い点も)を見て、自分の行いを反省し、改善しなさいという教え。 |

【例文】

- 同僚の言葉遣いが乱暴なのを不快に感じたが、人のふり見て我がふり直せで、自分も丁寧な口調を心がけた。

- 電車で大声で話している人を見て恥ずかしいと思ったよ。人のふり見て我がふり直せだね。

- 友達が時間を守らないのを怒る前に、自分も遅刻していないか振り返った。まさに人のふり見て我がふり直せだ。

【専門家コラム】

火のない所に煙は立たない

| ことわざ | 火のない所に煙は立たない |

| 読み方 | ひのないところにけむりはたたない |

| 意味 | 全く根拠がなければ噂は立たない。噂が出るからには、何かしらの原因があるはずだということ。 |

【例文】

- 彼は否定しているけれど、浮気の噂が出るなんて火のない所に煙は立たないと言うし、怪しい。

- 火のない所に煙は立たないと言うだろう?何もしないでこんな噂が立つはずがないよ。

- 会社の経営不安の噂が流れている。火のない所に煙は立たないから、今のうちに転職先を探そう。

百聞は一見にしかず

| ことわざ | 百聞は一見にしかず |

| 読み方 | ひゃくぶんはいっけんにしかず |

| 意味 | 人から百度聞くよりも、一度自分の目で見るほうが、はるかに正確に理解できる。 |

【例文】

- 富士山の美しさは写真で知っていたが、実物を見て感動した。百聞は一見にしかずだ。

- 新しいアプリの説明を聞くより、一度使ってみよう。百聞は一見にしかずだよ。

- 現場の状況を報告書で読むより、実際に行って確かめるべきだ。百聞は一見にしかずだね。

瓢箪から駒

| ことわざ | 瓢箪から駒 |

| 読み方 | ひょうたんからこま |

| 意味 | 意外なところから意外なものが出てくること。また、冗談で言ったことが本当になること。 |

【例文】

- 「宝くじが当たるかも」と冗談で言ったら本当に当たった。まさに瓢箪から駒だ。

- 趣味で始めたSNSがきっかけで本を出版することになった。瓢箪から駒のような展開だね。

- 軽い気持ちで参加したパーティーで、将来の結婚相手に出会うなんて、瓢箪から駒だ。

豚に真珠

| ことわざ | 豚に真珠 |

| 読み方 | ぶたにしんじゅ |

| 意味 | 価値のわからない者に、貴重なものを与えても無駄であること。 |

【例文】

- クラシックに全く興味がない彼に、特等席のチケットをあげても豚に真珠だ。

- 幼い子供に高級なブランド服を買い与えるなんて、豚に真珠もいいところだ。

- 最新の高性能PCをネット検索にしか使わないなんて、豚に真珠だよ。

下手の横好き

| ことわざ | 下手の横好き |

| 読み方 | へたのよこずき |

| 意味 | 下手なのに、そのことが非常に好きで熱心であること。 |

【例文】

- 私のゴルフは下手の横好きで、スコアはちっとも上がらないけれど、毎週通っている。

- 下手の横好きとはよく言ったもので、彼の歌は音痴だが、マイクを離さないんだ。

- 料理は下手の横好きだけど、新しいレシピに挑戦するのは本当に楽しい。

仏の顔も三度

| ことわざ | 仏の顔も三度 |

| 読み方 | ほとけのかおもさんど |

| 意味 | どんなに慈悲深く温厚な人でも、何度も無礼なことをされれば、しまいには怒り出すということ。 |

【例文】

- 借金を何度も踏み倒す彼に、さすがの親友も絶交を言い渡した。仏の顔も三度だね。

- 何度も遅刻を繰り返しては、仏の顔も三度で、今度こそクビになるよ。

- 黙って聞いていたが、何度も侮辱されたら黙っていられない。仏の顔も三度だぞ。

「ま行」の有名なことわざ

負けるが勝ち

| ことわざ | 負けるが勝ち |

| 読み方 | まけるがかち |

| 意味 | 無意味な争いなら、一時的に相手に勝ちを譲るほうが、結果的には自分の利益になるということ。 |

【例文】

- 酔っ払いに絡まれたが、言い返さずに立ち去った。負けるが勝ちだ。

- ここで口論を続けても時間の無駄だ。負けるが勝ちと思って、君が先に謝りなさい。

- 裁判で徹底抗戦するより、和解に応じる方がコストもかからない。負けるが勝ちという決断だ。

馬子にも衣装

| ことわざ | 馬子にも衣装 |

| 読み方 | まごにもいしょう |

| 意味 | 身なりを整えれば、誰でも立派に見えるということ。 |

【例文】

- 普段はジャージ姿の弟がスーツを着たら、まるでモデルのようだ。馬子にも衣装だね。

- 馬子にも衣装と言うけれど、今日の君は本当にお姫様のように綺麗だ。

- 汚れ仕事ばかりの職人たちが正装して集まった。馬子にも衣装で、皆見違えるようだ。

待てば海路の日和あり

| ことわざ | 待てば海路の日和あり |

| 読み方 | まてばかいろのひよりあり |

| 意味 | 今は状況が悪くても、焦らずに待っていれば、必ず良い機会(航海に適した天気)がやってくる。 |

【例文】

- 就職活動がうまくいかないけれど、待てば海路の日和あり。自分に合う会社がきっと見つかるはずだ。

- 今は景気が悪いが、待てば海路の日和ありと言う。今は力を蓄える時期だ。

- 骨折して試合に出られない。でも待てば海路の日和あり。復帰後の活躍のためにリハビリに励もう。

ミイラ取りがミイラになる

| ことわざ | ミイラ取りがミイラになる |

| 読み方 | みいらとりがみいらになる |

| 意味 | 人を説得しに行った者が、逆に取り込まれて相手と同意見になってしまうこと。また、探しに行った者が帰ってこなくなること。 |

【例文】

- 息子にゲームをやめるよう注意しに行った夫が、一緒に遊んでいた。ミイラ取りがミイラになるだ。

- 投資詐欺を暴こうとして接触した記者が、その儲け話に魅了されて入会してしまった。ミイラ取りがミイラになるだね。

- 反対派を説得するために派遣された交渉役が、相手の熱意に負けて賛成派に転向した。まさにミイラ取りがミイラになるだ。

身から出た錆

| ことわざ | 身から出た錆 |

| 読み方 | みからでたさび |

| 意味 | 自分のした悪い行いのせいで、自分自身が苦しむことになること。自業自得。 |

【例文】

- 嘘をつき続けた結果、誰からも信用されなくなった。これは身から出た錆だ。

- 不摂生を続けて病気になったのは、身から出た錆と言うほかないよ。

- 浮気がバレて離婚することになった。自業自得、身から出た錆だと反省している。

三つ子の魂百まで

| ことわざ | 三つ子の魂百まで |

| 読み方 | みつごのたましいひゃくまで |

| 意味 | 幼い頃に形成された性格や気質は、死ぬまで変わらない。 |

【例文】

- 彼は子供の頃から好奇心旺盛だったが、大人になっても変わらない。三つ子の魂百までだね。

- 三つ子の魂百までと言うから、子供のうちに正しい礼儀を身につけさせたい。

- 幼少期の負けず嫌いな性格が、今のプロスポーツ選手としての成功を支えている。三つ子の魂百までだ。

餅は餅屋

| ことわざ | 餅は餅屋 |

| 読み方 | もちはもちや |

| 意味 | 何事も専門家に任せるのが一番であるということ。 |

【例文】

- パソコンが壊れたので自分で直そうとしたが、結局プロに頼んだ。やはり餅は餅屋だ。

- 家のリフォームは、餅は餅屋で、信頼できる建築家に任せるのが一番だよ。

- デザインのことはデザイナーに聞くのが正解だ。餅は餅屋だね。

「や行」の有名なことわざ

焼け石に水

| ことわざ | 焼け石に水 |

| 読み方 | やけいしにみず |

| 意味 | 努力や援助の量が少なすぎて、全く効果が上がらないこと。 |

【例文】

- 膨大な借金があるのに、数千円を返したところで焼け石に水だ。

- 徹夜続きの疲れを、たった1時間の昼寝で取ろうとするのは、焼け石に水だよ。

- 深刻な水不足に、一雨降ったくらいでは焼け石に水でしかない。

安物買いの銭失い

| ことわざ | 安物買いの銭失い |

| 読み方 | やすものがいのぜにうしない |

| 意味 | 値段が安いからといって買うと、品質が悪くてすぐに壊れたりして、結局は高くつくことになる。 |

【例文】

- 安い靴を買ったら一週間で底が抜けた。まさに安物買いの銭失いだ。

- 安物買いの銭失いにならないよう、長く使うものは多少高くても良い品を選びなさい。

- セールで大量の服を買ったが、どれも着心地が悪くて一度も着ていない。安物買いの銭失いだった。

「ら行」の有名なことわざ

楽あれば苦あり

| ことわざ | 楽あれば苦あり |

| 読み方 | らくあればくあり |

| 意味 | 人生には、楽しいこともあれば苦しいこともある。 |

【例文】

- 昇進して喜んでいたが、その分責任が重くなって毎日大変だ。楽あれば苦ありだね。

- 今は苦しい練習ばかりだが、優勝すれば最高に楽しい。苦あれば楽ありだよ。

- 旅行は楽しいが、帰宅してからの片付けや仕事の山を考えると、楽あれば苦ありだと感じる。

良薬は口に苦し

| ことわざ | 良薬は口に苦し |

| 読み方 | りょうやくはくちににがし |

| 意味 | 自分のためを思う良い忠告は、聞くのがつらく、素直に受け入れにくいものだ。 |

【例文】

- 先生の厳しい指摘はショックだったが、良薬は口に苦しで、おかげで欠点に気づけた。

- 君のために言っているんだ。良薬は口に苦しと思って、しっかり聞きなさい。

- 友人からの率直な批判は耳が痛いけれど、良薬は口に苦しだと思って感謝している。

論より証拠

| ことわざ | 論より証拠 |

| 読み方 | ろんよりしょうこ |

| 意味 | あれこれ議論するよりも、目に見える証拠を示すほうが、物事をはっきりさせる。 |

【例文】

- 「私の料理は美味しい」と説明するより、食べてもらうのが一番だ。論より証拠だよ。

- 口ではやる気があると言っているが、全く行動していない。論より証拠、結果を見せてほしい。

- 論より証拠と言うし、実験結果のデータをすぐに出してください。

「わ行」の有名なことわざ

我が身をつねって人の痛さを知れ

| ことわざ | 我が身をつねって人の痛さを知れ |

| 読み方 | わがみをつねってひとのいたさをしれ |

| 意味 | 自分の身に置き換えて考えて、他人の痛みや苦しみを理解しなさい。 |

【例文】

- 自分がされて嫌なことは相手にもしない。我が身をつねって人の痛さを知れだね。

- 我が身をつねって人の痛さを知れと言うだろう?そんな冷たい言葉をかけるべきじゃない。

- 苦労した経験があるからこそ、困っている人の気持ちがわかる。我が身をつねって人の痛さを知れだ。

【専門家コラム】

禍を転じて福となす

| ことわざ | 禍を転じて福となす |

| 読み方 | わざわいをてんじてふくとなす |

| 意味 | 身にふりかかった災難をうまく利用して、逆に幸せな結果になるようにすること。 |

【例文】

- 大失恋をして自分磨きに励んだ結果、さらに素晴らしい人と結婚できた。まさに禍を転じて福となすだ。

- 怪我で試合に出られなかった時間を勉強に充てて、資格を取った。禍を転じて福となすだね。

- 会社の不祥事をきっかけに徹底的な改革を行い、前よりも信頼される企業になった。禍を転じて福となす好例だ。

渡る世間に鬼はない

| ことわざ | 渡る世間に鬼はない |

| 読み方 | わたるせけんにおにはない |

| 意味 | この世の中は冷たい人ばかりではなく、困った時には必ず助けてくれる慈悲深い人がいるものだ。 |

【例文】

- 旅先で財布を失くしたが、見知らぬ人が電車賃を貸してくれた。渡る世間に鬼はない。

- 渡る世間に鬼はないと言うし、正直に事情を話せばきっと誰かが力になってくれるよ。

- 倒産して途方に暮れていた時、昔の恩師が資金を援助してくれた。渡る世間に鬼はないと涙が出た。

【専門家コラム】

笑う門には福来たる

| ことわざ | 笑う門には福来たる |

| 読み方 | わらうかどにはふくきたる |

| 意味 | いつも明るく笑いが絶えない家には、自然と幸運がやってくる。 |

【例文】

- 家族でいつも笑い合っているからか、我が家にはトラブルがあっても明るい。笑う門には福来たるだ。

- 笑う門には福来たると言うし、暗い顔をしないで笑顔で頑張ろう!

- 彼女の周りにはいつも人が集まり、良いニュースが絶えない。まさに笑う門には福来たるを体現している。