【損と元値で蔵を建て】の意味と使い方や例文(類義語)

「損と元値で蔵を建て」の意味(類義語) 【ことわざ】 損と元値で蔵を建て 【読み方】 そんともとねでくらをたて 【意味】 商人は、原価割れとか赤字覚悟と言いながら儲けているように、商売人の言うことは当てにならない。 【類...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「損と元値で蔵を建て」の意味(類義語) 【ことわざ】 損と元値で蔵を建て 【読み方】 そんともとねでくらをたて 【意味】 商人は、原価割れとか赤字覚悟と言いながら儲けているように、商売人の言うことは当てにならない。 【類...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「損せぬ人に儲けなし」の意味(類義語・英語) 【ことわざ】 損せぬ人に儲けなし 【読み方】 そんせぬひとにもうけなし 【意味】 損を恐れる人に大儲けはできない。ある程度の損は覚悟しないと商売はできない。 【類義語】 ・損...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「蹲鴟を羊と為す」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 蹲鴟を羊と為す 【読み方】 そんしをひつじとなす 【意味】 無学なものが早合点してまちがえること。 【出典】 「顔氏家訓がんしかくん」 【故事】 中国南北朝時代、北斉...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「損して恥かく」の意味(類義語) 【ことわざ】 損して恥かく 【読み方】 そんしてはじかく 【意味】 損した上に恥までかくこと。 【類義語】 ・損の上塗り ・泣き面に蜂 「損して恥かく」の解説 「損して恥かく」の使い方 ...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「蹲鴟を悪鳥と為す」の意味(故事) 【ことわざ】 蹲鴟を悪鳥と為す 【読み方】 そんしをあくちょうとなす 【意味】 無学なものが見当はずれな発言をすること。 【故事】 中国唐の詩人張九齢ちょうきゅうれいが、無学な友をから...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「算盤で錠が開く」の意味 【ことわざ】 算盤で錠が開く 【読み方】 そろばんでじょうがあく 【意味】 数字をもとに説明すれば話が通じやすく、計算を確実にすると難題でもすんなり解決できる。 「算盤で錠が開く」の解説 「算盤...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「そろそろ行けば田も濁る」の意味 【ことわざ】 そろそろ行けば田も濁る 【読み方】 そろそろゆけばたもにごる 【意味】 水田の中をゆっくり歩いたら水は濁り仕事がはかどらないので、物事は迅速に済ます方が良いということ。 「...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「空念仏も三合どまり」の意味(類義語) 【ことわざ】 空念仏も三合どまり 【読み方】 そらねんぶつもさんごうどまり 【意味】 信仰心が無いのに念仏を唱えても三度くらいでやめてしまうように、不自然でとってつけたような行為は...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「楚人弓を遺れて楚人之を得」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 楚人弓を遺れて楚人之を得 【読み方】 そひとゆみをわすれてそひとこれをう 【意味】 度量が大きいこと。自分は損をしたが、それで誰かが得をするなら良いと大目に...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「楚人好く楚語を説く」の意味 【ことわざ】 楚人好く楚語を説く 【読み方】 そひとよくそごをとく 【意味】 楚の人は楚の言葉については好んで説明するように、自分が知っていることは得意気に多くを語ること。 「楚人好く楚語を...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「其の道に非ざれば則ち一箪の食も人に受くべからず」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 其の道に非ざれば則ち一箪の食も人に受くべからず 【読み方】 そのみちにあらざればすなわちいったんのしもひとにうくべからず 【意味】...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「其の本を揣らずして其の末を斉しゅうす」の意味(出典) 【ことわざ】 其の本を揣らずして其の末を斉しゅうす 【読み方】 そのもとをはからずしてそのすえをひとしゅうす 【意味】 根本的なことをよく考えず、目に見える先のほう...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「其の身正しければ令せずして行わる」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 其の身正しければ令せずして行わる 【読み方】 そのみただしければれいせずしておこなわる 【意味】 人の上に立つ者の言動が正しければ、自ずと人々は心...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「其の地に非ざれば之を樹うれども生ぜず」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 其の地に非ざれば之を樹うれども生ぜず 【読み方】 そのちにあらざればこれをううれどもしょうぜず 【意味】 学ぶ意思のないものにどれだ...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「其の進むこと鋭き者は其の退くこと速やかなり」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 其の進むこと鋭き者は其の退くこと速やかなり 【読み方】 そのすすむことときものはそのしりぞくことすみやかなり 【意味】 何事にもふさわ...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「其の子を知らざれば其の友を視よ」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 其の子を知らざれば其の友を視よ 【読み方】 そのこをしらざればそのともをみよ 【意味】 その人の人格を知りたければ、その人の友人を見れば推察できるこ...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「其の誼を正し其の利を謀らず」の意味(出典) 【ことわざ】 其の誼を正し其の利を謀らず 【読み方】 そのぎをただしそのりをはからず 【意味】 筋道を通し正しく物事を行うよう務め、利益を得たいという考えは一切捨てる。 【出...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「其の樹を陰とする者は其の枝を折らず」の意味(語源由来・出典・類義語・対義語) 【ことわざ】 其の樹を陰とする者は其の枝を折らず 【読み方】 そのきをかげとするものはそのえだをおらず 【意味】 恩ある人が不利になるような...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「備わらんことを一人に求むるなかれ」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 備わらんことを一人に求むるなかれ 【読み方】 そなわらんことをいちにんにもとむるなかれ 【意味】 人には必ず長所と短所があり完全無欠の人はいない...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「其の君発を好めば其の臣抉拾す」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 其の君発を好めば其の臣抉拾す 【読み方】 そのきみはつをこのめばそのしんけっしゅうす 【意味】 上のものが好むことは、下のものもまねをするも...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「外襤褸の内錦」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 外襤褸の内錦 【読み方】 そとぼろのうちにしき 【意味】 外見は飾らず襤褸をまとっているが、内面はすぐれていること。貧しい暮らしでも心は豊かなこと。 【語源・由来...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「外堀を埋める」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 外堀を埋める 【読み方】 そとぼりをうめる 【意味】 目的を達成するためには、周辺の問題から片付けること。 【語源由来】 敵の城を攻めるには、まず外側の堀を埋める...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「外愛嬌の内そんぶり」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 外愛嬌の内そんぶり 【読み方】 そとあいきょうのうちそんぶり 【意味】 外では愛嬌を振りまいているが、家の中では無愛想な人のこと。 「外愛嬌の内そんぶり」の解...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「袖引き煙草に押し付け茶」の意味 【ことわざ】 袖引き煙草に押し付け茶 【読み方】 そでひきたばこにおしつけちゃ 【意味】 帰ろうとする客に煙草や茶を出し、相手の都合を考えず無理に引き止めもてなすこと。 「袖引き煙草に押...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「袖は長くとも手は伸ばされぬ」の意味(語源由来) 【ことわざ】 袖は長くとも手は伸ばされぬ 【読み方】 そではながくともてはのばされぬ 【意味】 人に見つかる心配が無くても、盗みはしてはならない戒め。 【語源・由来】 袖...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「袖の下に回る子は打たれぬ」の意味(類義語) 【ことわざ】 袖の下に回る子は打たれぬ 【読み方】 そでのしたにまわるこはうたれぬ 【意味】 しかられて逃げる子は追いかけてでも打ちたくなるが、袖の下にすがりついてくる子はか...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「袖の上の玉の砕けたよう」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 袖の上の玉の砕けたよう 【読み方】 そでのうえのたまのくだけたよう 【意味】 最愛の子供を失うこと。 【語源・由来】 袖の上にのせて大切にしていた玉が落...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「袖から手を出すも嫌い」の意味(語源由来) 【ことわざ】 袖から手を出すも嫌い 【読み方】 そでからてをだすもきらい 【意味】 とてもケチなこと。 【語源・由来】 金を出すのはもちろん袖から手を出すのも嫌だということ。 ...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「袖から火事」の意味 【ことわざ】 袖から火事 【読み方】 そでからかじ 【意味】 小事から大事が引き起こされること。 「袖から火事」の解説 「袖から火事」の使い方 「袖から火事」の例文 些細な事と思い放ったらかしにして...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「そっと申せばぎゃっと申す」の意味(語源由来) 【ことわざ】 そっと申せばぎゃっと申す 【読み方】 そっともうせばぎゃっともうす 【意味】 相手の言うことに対して大げさに反応したり非難すること。言い付けられた物事を、大げ...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「粗相が御意に叶う」の意味(類義語) 【ことわざ】 粗相が御意に叶う 【読み方】 そそうがぎょいにかなう 【意味】 目下の人間のそそっかしさが目上の人間にほほえましく思え、気に入られることもあるということ。 【類義語】 ...

「そ」で始まることわざ

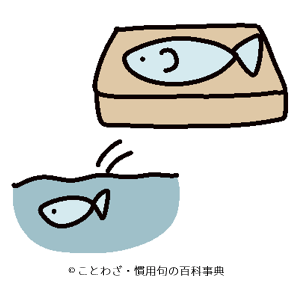

「そ」で始まることわざ「俎上の魚江海に移る」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 俎上の魚江海に移る 【読み方】 そじょうのうおこうかいにうつる 【意味】 危ない状態を脱して安全なところに移ること。 【語源・由来】 まな板の上で切られる所...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「謗りを止むるは身を修むるに如くは莫し」の意味(出典) 【ことわざ】 謗りを止むるは身を修むるに如くは莫し 【読み方】 そしりをとどむるはみをおさむるにしくはなし 【意味】 他人から非難されないために正しい行動をすること...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「楚囚其の冠を纓す」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 楚囚其の冠を纓す 【読み方】 そしゅうそのかんむりをえいす 【意味】 祖国のこと忘れず誇りを持ち続けること。 【出典】 「文天祥ぶんてんしょう」の「正気せいきの...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「底もあり蓋もあり」の意味 【ことわざ】 底もあり蓋もあり 【読み方】 そこもありふたもあり 【意味】 複雑に入り組んだ事情があり簡単にいかないこと。 「底もあり蓋もあり」の解説 「底もあり蓋もあり」の使い方 「底もあり...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「底に底あり」の意味(語源由来) 【ことわざ】 底に底あり 【読み方】 そこにそこあり 【意味】 複雑に入り組み、分かりにくい事情があるということ。 【語源・由来】 真の姿は、底の下に底があるように複雑な事情が隠されてい...

「そ」で始まることわざ

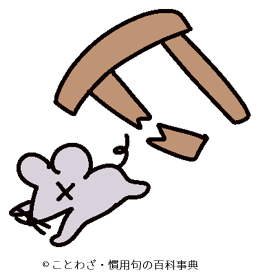

「そ」で始まることわざ「鼠穴を治めて里閭を壊る」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 鼠穴を治めて里閭を壊る 【読み方】 そけつをおさめてりりょをやぶる 【意味】 小さな害を排除しようとして逆に大切なものを台無しにしてしまうたとえ。 【語源...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「粟を量りて春く」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 粟を量りて春く 【読み方】 ぞくをはかりてつく 【意味】 取るに足りないことに心を用いること。また物惜しみすること。 【語源・由来】 あわつぶを一つ一つ数...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「粟を給すること多くして馬痩す」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 粟を給すること多くして馬痩す 【読み方】 ぞくをきゅうすることおおくしてうまやす 【意味】 口約束だけで何もしないこと。 【出典】 「世説新語補せせつし...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「粟の枇有るが若し」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 粟の枇有るが若し 【読み方】 ぞくのひあるがごとし 【意味】 良いものの中に悪いものが混ざっていること。 【語源・由来】 実の入っているもみの中に実の入っていな...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「賊の後の棒乳切り木」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 賊の後の棒乳切り木 【読み方】 ぞくのあとのぼうちぎりぎ 【意味】 時機を逸して役に立たないこと。 【語源・由来】 盗賊が荒らして去った後に棒切れを持ち出す...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「賊に兵を借す」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 賊に兵を借す 【読み方】 ぞくにへいをかす 【意味】 敵に便宜を図り、自分が損害をこうむること。 【語源・由来】 盗賊に武器を貸す意から。 【出典】 「荀子...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「即時一杯の酒」の意味(語源由来・出典・故事・類義語) 【ことわざ】 即時一杯の酒 【読み方】 そくじいっぱいのさけ 【意味】 将来的な良いことより、少しでも今得られる良いことの方がいい。 【語源・由来】 今すぐ飲める一...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「惻隠の情」の意味(出典) 【ことわざ】 惻隠の情 【読み方】 そくいんのじょう 【意味】 人をあわれみ思いやる気持ち。 【出典】 「孟子もうし」 「惻隠の情」の解説 「惻隠の情」の使い方 「惻隠の情」の例文 目下の人に...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「惻隠の心は仁の端なり」の意味(出典) 【ことわざ】 惻隠の心は仁の端なり 【読み方】 そくいんのこころはじんのたんなり 【意味】 人の不幸への同情は仁をなす糸口だということ。 【出典】 「孟子もうし」 「惻隠の心は仁の...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「粟有れども食わざれば餓えに益無し」の意味(語源由来) 【ことわざ】 粟有れども食わざれば餓えに益無し 【読み方】 ぞくあれどもくわざればうえにえきなし 【意味】 有用なものでも使わなければ役に立たないということ。 【語...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「楚王細腰を好み宮中に餓人有り」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 楚王細腰を好み宮中に餓人有り 【読み方】 そおうさいようをこのみきゅうちゅうにがじんあり 【意味】 下の者が上の好みに合わせること。また、そ...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「蔵を慢するには盗を誨え、容を治るは淫を誨う」の意味(出典) 【ことわざ】 蔵を慢するには盗を誨え、容を治るは淫を誨う 【読み方】 ぞうをまんするにはとうをおしえ、ようをかざるはいんをおしう 【意味】 蔵の戸締りを怠ける...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「甑を落として顧みず」の意味(出典・語源由来・故事) 【ことわざ】 甑を落として顧みず 【読み方】 そうをおとしてかえりみず 【意味】 あきらめの早いこと。 【出典】 「後唐書ごとうじょ」 【語源・由来】 こしきを落とし...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「滄浪の水清まば以て我が纓を濯う可し」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 滄浪の水清まば以て我が纓を濯う可し 【読み方】 そうろうのみずすまばもってわがえいをあらうべし 【意味】 時勢のなりゆきに任せて何事も行うべき...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「葬礼帰りの医者話」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 葬礼帰りの医者話 【読み方】 そうれいがえりのいしゃばなし 【意味】 結果が出て取り返しがつかなくなってから、後悔することのたとえ。 【語源・由来】 葬...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「倉廩実ちて囹圄空し」の意味(出典・語源由来・類義語) 【ことわざ】 倉廩実ちて囹圄空し 【読み方】 そうりんみちてれいごむなし 【意味】 食べ物が豊富にあり安定した生活ができれば、犯罪は減り世の中は平和になる。 【出典...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「総領の十五は貧乏の世盛り」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 総領の十五は貧乏の世盛り 【読み方】 そうりょうのじゅうごはびんぼうのよざかり 【意味】 長男が一人前になる手前の十五歳の頃が、家計がもっとも苦しい時期...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「倉廩実ちて礼節を知る」の意味(出典) 【ことわざ】 倉廩実ちて礼節を知る 【読み方】 そうりんみちてれいせつをしる 【意味】 経済的な余裕が生まれて初めて、人は礼儀や節度をわきまえるようになるということ。 【出典】 「...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「草履履き際で仕損じる」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 草履履き際で仕損じる 【読み方】 ぞうりはきぎわでしそんじる 【意味】 長い間努力してきたことが、最後の最後で失敗してしまうことのたとえ。 【語源・由来】...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「蒼蠅驥尾に付して千里を致す」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 蒼蠅驥尾に付して千里を致す 【読み方】 そうようきびにふしてせんりをいたす 【意味】 小人物でも賢者のもとで事を行えば、功名が立てられることのたとえ。...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「草莽の臣」の意味(出典) 【ことわざ】 草莽の臣 【読み方】 そうもうのしん 【意味】 在野の人。官職に就かず民間にいる人のこと。臣下が自分を謙遜していうことば。 【出典】 「孟子もうし」 「草莽の臣」の解説 「草莽の...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「桑麻の交」の意味(出典) 【ことわざ】 桑麻の交 【読み方】 そうまのこう 【意味】 田舎の気楽な交際。政治などの煩わしい話をしない。作物の作柄を話し合うつきあい。 【出典】 「杜甫とほ」の詩 「桑麻の交」の解説 「桑...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「桑蓬の志」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 桑蓬の志 【読み方】 そうほうのこころざし 【意味】 男子が天下に雄飛しようとする志のこと。 【語源・由来】 昔、中国で男子が生まれた時、桑の木の弓とよもぎの矢で天地四...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「双璧」の意味(出典・故事・語源由来) 【ことわざ】 双璧 【読み方】 そうへき 【意味】 二つともすぐれていて優劣のつけがたいこと。 【出典】 「北史ほくし」 【故事】 中国、北魏の陸凱りくがいの二人の子は優秀で名声が...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「象は歯有りて以て其の身を焚かる」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 象は歯有りて以て其の身を焚かる 【読み方】 ぞうははありてもってそのみをやかる 【意味】 価値がありすぐれたものを持っているために、それが...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「象の牙を見て乃ち其の牛より大なるを知る」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 象の牙を見て乃ち其の牛より大なるを知る 【読み方】 ぞうのきばをみてすなわちそのうしよりだいなるをしる 【意味】 一部分を見れば全...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「桑中の喜び」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 桑中の喜び 【読み方】 そうちゅうのよろこび 【意味】 男女の不義の楽しみ。 【語源・由来】 「詩経」の中の詩が、みだらな詩だと解されたことから。 【出典】 「詩経し...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「甑中塵を生ず」の意味(語源由来・出典・故事・類義語) 【ことわざ】 甑中塵を生ず 【読み方】 そうちゅうちりをしょうず 【意味】 食事に困るほどとても貧しいこと。 【語源・由来】 食べ物がなく、こしきを長い間使わないで...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「曽参人を殺す」の意味(出典・故事・類義語) 【ことわざ】 曽参人を殺す 【読み方】 そうしんひとをころす 【意味】 うそでも何度も言われると真実だと思ってしまうということ。 【出典】 「戦国策せんごくさく」 【故事】 ...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「糟糠にだに飽かざる者は梁肉を務めず」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 糟糠にだに飽かざる者は梁肉を務めず 【読み方】 そうこうにだにあかざるものはりょうにくをつとめず 【意味】 差し迫った問題がありながら高望みを...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「叢軽軸を折る」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 叢軽軸を折る 【読み方】 そうけいじくをおる 【意味】 微細なものでもたくさん集まれば大きな力になるということ。 [side type=”nor...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「宗祇の蚊屋」の意味 【ことわざ】 宗祇の蚊屋 【読み方】 そうぎのかや 【意味】 連歌師が宗祇と同宿し、一つの蚊屋でともに寝たといって自慢すること。嘘をついて風流事で見栄を張ることのたとえ。 [side type=&#...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「滄海の遺珠」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 滄海の遺珠 【読み方】 そうかいのいしゅ 【意味】 才能がありながら、取り立てられず埋もれている立派な人物や有能な人材。 [side type=”norm...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「創痍未だ瘳えず」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 創痍未だ瘳えず 【読み方】 そういいまだいえず 【意味】 戦争による痛手から立ち直っていないこと。 【語源・由来】 戦場で受けた傷跡が治癒していない意から。 【出...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「添わぬうちが花」の意味(類義語) 【ことわざ】 添わぬうちが花 【読み方】 そわぬうちがはな 【意味】 家庭をもつと互いの欠点が目につくもので、楽しいのは一緒になるまでであるということ。 【類義語】 ・待つうちが花 ・...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ【ことわざ】 賎に恋なし 【読み方】 しずにこいなし 【意味】 恋は貴人のすることであって、身分の低い者がすることではないということ。 【対義語】 ・恋に上下の隔てなし ・低いも高いも色の道 「賎に恋なし」の使い方 「賎...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「其の疾きこと風の如く、其の徐なること林の如し」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 其の疾きこと風の如く、其の徐なること林の如し 【読み方】 そのはやきことかぜのごとく、そのしずかなることはやしのごとし 【意味】 何事...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「俎上に載せる」の意味(類義語) 【ことわざ】 俎上に載せる 【読み方】 そじょうにのせる 【意味】 批評・議論・考察の対象として取り上げる。批判する。 【類義語】 ・俎(まないた)に載せる 「俎上に載せる」の解説 「俎...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「象牙の塔」の意味 【ことわざ】 象牙の塔 【読み方】 ぞうげのとう 【意味】 学者や研究者が、周りの社会とかかわりなしに、研究に夢中になっていること。また、そのような学者や研究者の世界。 【語源・由来】 十九世紀フラン...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「滄海変じて桑田となる」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 滄海変じて桑田となる 【読み方】 そうかいへんじてそうでんとなる 【意味】 青々とした大海が干上がって桑畑になるということから、世の中の移り変わりの激しい...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「糟糠の妻」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 糟糠の妻 【読み方】 そうこうのつま 【意味】 貧しく苦しかったころから、ともに苦労をして長年連れ添ってきた妻のこと。 【語源・由来】 後漢の光武帝が寡...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「損して得取れ」の意味(語源由来・類義語・対義語) 【ことわざ】 損して得取れ 【読み方】 そんしてとくとれ 【意味】 目の前のちょっとした損をしても、あとでそれをもとにして大きな利益をとるようにしたほうがいいというたと...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「その手は桑名の焼き蛤」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 その手は桑名の焼き蛤 【読み方】 そのてはくわなのやきはまぐり 【意味】 うまいことをいっても、そんな計略には引っかからないというたとえ。 【語源・由来】...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「俎上の魚」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 俎上の魚 【読み方】 そじょうのうお 【意味】 相手の思うままになるよりほかはない、という立場にあるというたとえ。 【語源・由来】 「俎(そ)」とは、まな板のこと。 ...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「然うは問屋が卸さない」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 然うは問屋が卸さない 【読み方】 そうはとんやがおろさない 【意味】 そう簡単に相手の望みには、応じられないということ。 また、世の中はそれほど自分の思い...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「宋襄の仁」の意味(語源由来・出典・英語訳) 【ことわざ】 宋襄の仁 【読み方】 そうじょうのじん 【意味】 無用なあわれみをかけること。 また、不要なあわれみをかけたことで、ひどい目にあうこと。 【語源・由来】 中国の...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「糟糠の妻は堂より下さず」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 糟糠の妻は堂より下さず 【読み方】 そうこうのつまはどうよりくださず 【意味】 貧乏なときから連れ添って苦労を共にしてきた妻は、夫が立身出世した後に...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「創業は易く守成は難し」の意味(語源由来・出典・英語訳) 【ことわざ】 創業は易く守成は難し 【読み方】 そうぎょうはやすくしゅせいはかたし 【意味】 創業など、新しく物事を始めるよりも、それを衰えさせないように守り育て...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「喪家の狗」の意味(語源由来・出典・故事・英語訳) 【ことわざ】 喪家の狗 【読み方】 そうかのいぬ 【意味】 痩せて衰えていて、元気のない人のたとえ。 【語源・由来】 葬式のあった家の犬は、家の人に世話をしてもらう余裕...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「滄海の一粟」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 滄海の一粟 【読み方】 そうかいのいちぞく 【意味】 広大なものの中の極めて小さいもの。宇宙における人間の存在のはかないことにいう。 【語源・由来】 「蘇軾...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「備えあれば憂いなし」の意味(語源由来・出典・類義語・対義語) 【ことわざ】 備えあれば憂いなし 【読み方】 そなえあればうれいなし 【意味】 平生から事に備えて準備をしておけば、何の心配もなくなるということ。 【語源・...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「袖振り合うも多生の縁」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 袖振り合うも多生の縁 【読み方】 そでふりあうもたしょうのえん 【意味】 人とのちょっとしたかかわりも、決して偶然ではなく、深い縁があってのことだ...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「総領の甚六」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 総領の甚六 【読み方】 そうりょうのじんろく 【意味】 長男や長女は、大事に育てられたので、弟妹よりもお人好しでおろかだ。 【語源・由来】 「江戸いろはかるた」のひ...