【算を乱す】の意味と使い方や例文

「算を乱す」の意味 【ことわざ】 算を乱す 【読み方】 さんをみだす 【意味】 列がバラバラになること。 「算を乱す」の解説 「算を乱す」の使い方 「算を乱す」の例文 誰一人として指揮官に従わず、算を乱す有様だった。 銃...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「算を乱す」の意味 【ことわざ】 算を乱す 【読み方】 さんをみだす 【意味】 列がバラバラになること。 「算を乱す」の解説 「算を乱す」の使い方 「算を乱す」の例文 誰一人として指揮官に従わず、算を乱す有様だった。 銃...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「算用十八、手六十」の意味(類義語) 【ことわざ】 算用十八、手六十 【読み方】 さんようじゅうはち、てろくじゅう 【意味】 算術は若いうちに上達するが、書道はなかなか上達しない。 【類義語】 算用十六、謡うたい十年、手...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三余」の意味(出典) 【ことわざ】 三余 【読み方】 さんよ 【意味】 学問に最適な三つの時期のこと。 【出典】 「魏志」注 「三余」の解説 「三余」の使い方 「三余」の例文 三余に勉強に励み、三兎を追う。 彼は勉強し...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三釜の養」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 三釜の養 【読み方】 さんぷのよう 【意味】 薄給の身でも親孝行すること。 【出典】 「荘子そうじ」 【故事】 孔子の弟子の曽子そうしが「親の存命中に仕官した時は、わずか三...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「山門から喧嘩見る」の意味(類義語) 【ことわざ】 山門から喧嘩見る 【読み方】 さんもんからけんかみる 【意味】 安全な場所から騒ぎを興味本位で見ること。 【類義語】 ・高みの見物 ・高みで見物 ・対岸の火事 「山門か...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「秋刀魚が出ると按摩が引っ込む」の意味(類義語) 【ことわざ】 秋刀魚が出ると按摩が引っ込む 【読み方】 さんまがでるとあんまがひっこむ 【意味】 サンマが出回る秋になると涼しく食欲が回復するから、按摩にかかる人がいなく...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三年勤め学ばんよりは三年師を選ぶべし」の意味(類義語) 【ことわざ】 三年勤め学ばんよりは三年師を選ぶべし 【読み方】 さんねんつとめまなばんよりはさんねんしをえらぶべし 【意味】 良い師を見つけて学ぶことが一番肝心で...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三年父の道を改むること無きは孝と謂うべし」の意味(出典) 【ことわざ】 三年父の道を改むること無きは孝と謂うべし 【読み方】 さんねんちちのみちをあらたむることなきはこうというべし 【意味】 父の死後三年間は、父のやり...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三年たてば三つになる」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 三年たてば三つになる 【読み方】 さんねんたてばみっつになる 【意味】 時が経過すればそれに応じて変化したり成長したりするということ。 【語源・由来】 生...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三年園を窺わず」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 三年園を窺わず 【読み方】 さんねんそのをうかがわず 【意味】 休むことなく勉強に集中すること。 【出典】 「漢書かんじょ」 【故事】 中国漢の学者董仲舒は勉学中の三...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三人寄れば公界」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 三人寄れば公界 【読み方】 さんにんよればくがい 【意味】 三人集まった場での言動は秘密ではなくなるということ。 【語源・由来】 三人集まるとそこは公の場である...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三人寄れば金をも溶かす」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 三人寄れば金をも溶かす 【読み方】 さんにんよればかねをもとかす 【意味】 大勢が集まって同じようなことを言うと、実際には違うことでも事実として知られ、...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三人旅の一人乞食」の意味(類義語) 【ことわざ】 三人旅の一人乞食 【読み方】 さんにんたびのひとりこじき 【意味】 三人で旅をすると一人は仲間外れにされやすいということ。 【類義語】 ・三人旅すれば一人患わずらう ・...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三人知れば世界中」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 三人知れば世界中 【読み方】 さんにんしればせかいじゅう 【意味】 三人が秘密を知ると、秘密のままにしておけないということ。 【語源・由来】 三人いるところで...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三人子持ちは笑うて暮らす」の意味(類義語) 【ことわざ】 三人子持ちは笑うて暮らす 【読み方】 さんにんこもちはわろうてくらす 【意味】 子供が三人いる生活が一番幸せだということ。 【類義語】 ・子供持つなら三人持て ...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三度の飯も強し柔らかし」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 三度の飯も強し柔らかし 【読み方】 さんどのめしもこわしやわらかし 【意味】 世の中は思う通りにならない。 【語源・由来】 毎日三回炊く御飯も固かったり...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三人行えば必ず我が師あり」の意味(出典) 【ことわざ】 三人行えば必ず我が師あり 【読み方】 さんにんおこなえばかならずわがしあり 【意味】 たった三人でも、一緒に物事を行えば参考になる人は必ずいるということ。 【出典...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三度の飢餓に遇うとも一度の戦に遇うな」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 三度の飢餓に遇うとも一度の戦に遇うな 【読み方】 さんどのきがにあうともいちどのいくさにあうな 【意味】 戦争は飢えるよりも悲惨でつらいと...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三度の火事より一度の後家」の意味(語源由来) 【ことわざ】 三度の火事より一度の後家 【読み方】 さんどのかじよりいちどのごけ 【意味】 夫と死別する不幸のこと。 【語源・由来】 三度の火事で家を失うよりも、一度でも夫...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「山中暦日なし」の意味(出典・語源由来・類義語) 【ことわざ】 山中暦日なし 【読み方】 さんちゅうれきじつなし 【意味】 俗世間を離れ、年月が過ぎるのも忘れてのんびり暮らすことのたとえ。 【出典】 「太上隠者たいじょう...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三代続けば末代続く」の意味(語源由来) 【ことわざ】 三代続けば末代続く 【読み方】 さんだいつづけばまつだいつづく 【意味】 三代続けて栄えれば、末永く続くということ。 【語源・由来】 創業者は苦労して築きあげ、二代...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三寸俎板を見抜く」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 三寸俎板を見抜く 【読み方】 さんずんまないたをみぬく 【意味】 物事の裏側まで見抜く力があること。 【語源・由来】 三寸の俎板の裏まで見通す意から。 【類義...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三寸の見直し」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 三寸の見直し 【読み方】 さんずんのみなおし 【意味】 多少の誤差はよくあることだということ。多少の欠点はそのうち見慣れるものだということ。 【語源・由来】 物の...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三寸の舌を掉う」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 三寸の舌を掉う 【読み方】 さんずんのしたをふるう 【意味】 大いに弁舌をふるうこと。 【語源・由来】 舌を自由自在に使う意から。 【出典】 「史記しき」...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三寸の舌に五尺の身を亡ぼす」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 三寸の舌に五尺の身を亡ぼす 【読み方】 さんずんのしたにごしゃくのみをほろぼす 【意味】 失言のために身を滅ぼすことがあるから口を慎めということ。 ...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三寸の轄」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 三寸の轄 【読み方】 さんずんのくさび 【意味】 欠くことのできない物事の要のこと。 【語源・由来】 車輪が外れないように車軸にさしてある短いくさびは、小さくてもこれが...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「讒臣国を乱し妬婦家を破る」の意味 【ことわざ】 讒臣国を乱し妬婦家を破る 【読み方】 ざんしんくにをみだしとふいえをやぶる 【意味】 他人の悪口をいう家臣がいれば国が乱れ、嫉妬深い女は家庭内を乱す。 「讒臣国を乱し妬婦...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「山椒目の毒腹薬」の意味(類義語) 【ことわざ】 山椒目の毒腹薬 【読み方】 さんしょうめのどくはらぐすり 【意味】 山椒は口にすると興奮作用によって目には毒になるが、胃腸を温め回虫を駆除する作用があるという意味。 【類...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「算術者の不身代」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 算術者の不身代 【読み方】 さんじゅつしゃのふしんだい 【意味】 職業と暮らしぶりは一致しないこと。 【語源・由来】 算術の先生は計算が上手なはずだが貧乏だとい...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三十振袖四十島田」の意味(類義語) 【ことわざ】 三十振袖四十島田 【読み方】 さんじゅうふりそでしじゅうしまだ 【意味】 年輩の女性が年にふさわしくない若づくりをすること。年増の女性の若ごしらえをあざけっていうことば...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三十の尻括り」の意味(類義語) 【ことわざ】 三十の尻括り 【読み方】 さんじゅうのしりくくり 【意味】 三十歳にもなれば、何事についても後始末まできちんとできるようになり、堅実な生き方をするようになるということ。 【...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三舎を避く」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 三舎を避く 【読み方】 さんしゃをさく 【意味】 相手を恐れてしりごみすること。一目置くこと。譲歩して争わないこと。 【語源・由来】 相手から三舎(九十里)立ち退き敬...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三矢の教え」の意味(語源由来) 【ことわざ】 三矢の教え 【読み方】 さんしのおしえ 【意味】 兄弟は力を合わせるべきだということ。 【語源・由来】 弓の矢が一本では簡単に折れるが、三本では折れにくいことから。 「三矢...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三日書を読まざれば語言味無し」の意味(出典) 【ことわざ】 三日書を読まざれば語言味無し 【読み方】 さんじつしょをよまざればごげんあじなし 【意味】 三日間読書をしないと、その人の言葉遣いに味わいが無くなるということ...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三日向顔せざればその心測り難し」の意味(語源由来) 【ことわざ】 三日向顔せざればその心測り難し 【読み方】 さんじつこうがんせざればそのこころはかりがたし 【意味】 人の心の変わりやすさをいう。 【語源・由来】 三日...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三歳の翁百歳の童子」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 三歳の翁百歳の童子 【読み方】 さんさいのおきなひゃくさいのどうじ 【意味】 賢さは年齢に関係がないということ。 【語源・由来】 若くても分別がある賢い者も...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三五の十八」の意味(類義語) 【ことわざ】 三五の十八 【読み方】 さんごのじゅうはち 【意味】 計算が合わないこと。予想した結果にならないこと。 【類義語】 ・三五の二十五 「三五の十八」の解説 「三五の十八」の使い...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「山谷処を易う」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 山谷処を易う 【読み方】 さんこくところをかう 【意味】 世の中が大きく変化すること。 【語源・由来】 丘陵が渓谷に、渓谷が丘陵になる意から。 【出典】 「...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三国一」の意味 【ことわざ】 三国一 【読み方】 さんごくいち 【意味】 世界一ということ。天下第一。 「三国一」の解説 「三国一」の使い方 「三国一」の例文 富士山は間違いなく三国一だ。高い山はたくさんあるが、こんな...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三軍も師を奪うべきなり、匹夫も志を奪うべからざるなり」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 三軍も師を奪うべきなり、匹夫も志を奪うべからざるなり 【読み方】 さんぐんもすいをうばうべきなり、ひっぷもこころざしをうばう...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三槐を植う」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 三槐を植う 【読み方】 さんかいをうう 【意味】 子孫に高位高官に就くものすること。 【出典】 「蘇軾そしょく」-三槐堂銘さんかいどうのめい 【故事】 宋の王祐おうゆうは...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三界に家無し」の意味(類義語) 【ことわざ】 三界に家無し 【読み方】 さんがいにいえなし 【意味】 ひろい世界のどこにも落ち着ける場所がないということ。 【類義語】 ・女に定まる家なし 「三界に家無し」の解説 「三界...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三界の火宅」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 三界の火宅 【読み方】 さんがいのかたく 【意味】 悩みや苦しみに満ちた世界のこと。 【語源・由来】 迷いの世界にいることは、火に包まれた家にいるのと同じだということ...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「山雨来らんと欲して風楼に満つ」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 山雨来らんと欲して風楼に満つ 【読み方】 さんうきたらんとほっしてかぜろうにみつ 【意味】 よくないことが起きそうな不穏な雰囲気のこと。 【出典】 ...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「座を見て法を説け」の意味(類義語) 【ことわざ】 座を見て法を説け 【読み方】 ざをみてほうをとけ 【意味】 その場の雰囲気にふさわしい行為をするべきだということ。 【類義語】 ・人を見て法を説け ・機に因りて法を説け...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「座を見て皿をねぶれ」の意味(語源由来) 【ことわざ】 座を見て皿をねぶれ 【読み方】 ざをみてさらをねぶれ 【意味】 その場の様子で出方や意見を決めるべきだということ。 【語源・由来】 上品な人しかいない場で皿をなめる...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「触り三百」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 触り三百 【読み方】 さわりさんびゃく 【意味】 少しでも関わると迷惑をこうむること。 【語源・由来】 ほんの少し触っただけで三百文の損をする意から。 【類義語】 ・...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「猿を柙中に置けば則ち豚と同じからしむ」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 猿を柙中に置けば則ち豚と同じからしむ 【読み方】 さるをこうちゅうにおけばすなわちぶたとおなじからしむ 【意味】 有能なものも条件が整わなけ...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「猿は人間に毛が三筋足らぬ」の意味 【ことわざ】 猿は人間に毛が三筋足らぬ 【読み方】 さるはにんげんにけがみすじたらぬ 【意味】 猿は人間に似ているが、毛が三本少ないから知恵が浅いという俗説。 「猿は人間に毛が三筋足ら...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「猿の空蝨」の意味(語源由来) 【ことわざ】 猿の空蝨 【読み方】 さるのそらじらみ 【意味】 何かしている振りをしながら何もしていないこと。 【語源・由来】 猿はシラミをとる格好をしながら実際はとっていないという意から...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「猿の水練、魚の木登り」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 猿の水練、魚の木登り 【読み方】 さるのすいれん、うおのきのぼり 【意味】 見当違いのことをすること。正反対のことをすること。 【語源・由来】 猿が木に登...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「猿が仏を笑う」の意味 【ことわざ】 猿が仏を笑う 【読み方】 さるがほとけをわらう 【意味】 浅知恵しかない愚か者が、深い知恵がある賢い者の本当の偉大さがわからないで嘲笑うこと。 「猿が仏を笑う」の解説 「猿が仏を笑う...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「猿が魚釣る」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 猿が魚釣る 【読み方】 さるがうおつる 【意味】 人まねで失敗すること。 【語源・由来】 猿が尻尾で魚を釣る意から。 【類義語】 ・猿の釣り 「猿が魚釣る」の解説 ...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「去り跡へは往くとも死に跡へは行くな」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 去り跡へは往くとも死に跡へは行くな 【読み方】 さりあとへはゆくともしにあとへはゆくな 【意味】 離婚した後に嫁に行くのは良いが、死別した後...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「皿に桃を盛る」の意味 【ことわざ】 皿に桃を盛る 【読み方】 さらにももをもる 【意味】 桃を皿に盛りつけたように尻のすわらない不安定なさま。 「皿に桃を盛る」の解説 「皿に桃を盛る」の使い方 「皿に桃を盛る」の例文 ...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「皿嘗めた猫が科を負う」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 皿嘗めた猫が科を負う 【読み方】 さらなめたねこがとがをおう 【意味】 主犯格が逮捕されずに組織の末端だけが逮捕され罰を受けること。 【語源・由来】 魚を...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「左右を顧みて他を言う」の意味(語源由来・出典・故事) 【ことわざ】 左右を顧みて他を言う 【読み方】 さゆうをかえりみてたをいう 【意味】 都合が悪くなると話をそらしてごまかすこと。 【語源・由来】 返答に困り側近と全...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「鞘走りより口走り」の意味 【ことわざ】 鞘走りより口走り 【読み方】 さやばしりよりくちばしり 【意味】 刀の鞘走りより、口が滑ることによる失言の方が危ないということ。 「鞘走りより口走り」の解説 「鞘走りより口走り」...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「寒さ小便ひだるさ欠伸」の意味(類義語) 【ことわざ】 寒さ小便ひだるさ欠伸 【読み方】 さむさしょうべんひだるさあくび 【意味】 寒い時は頻繁に尿意をもよおし、お腹がすくと欠伸ばかり出るということ。 【類義語】 ・空腹...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「様に様を付ける」の意味(語源由来) 【ことわざ】 様に様を付ける 【読み方】 さまにさまをつける 【意味】 敬意を示す上にさらに敬意を示すこと。丁寧なうえにも丁寧な言い方をすること。 【語源・由来】 敬称の「様」を二つ...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「鯖の生き腐り」の意味 【ことわざ】 鯖の生き腐り 【読み方】 さばのいきぐさり 【意味】 鯖はいたみやすく、新鮮に見えて腐っていることがありお腹を壊す。また、新鮮な食品でもお腹を壊す人がいるから注意するようにということ...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「五月の鯉で口ばかり」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 五月の鯉で口ばかり 【読み方】 さつきのこいでくちばかり 【意味】 口は悪いがさばさばした気性のこと。 【語源・由来】 五月の鯉のぼりは口は大きいが、腹の中...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「沙中の偶語」の意味(語源由来・出典・故事) 【ことわざ】 沙中の偶語 【読み方】 さちゅうのぐうご 【意味】 家臣が秘密裏に謀反の相談をすること。 【語源・由来】 人のいない砂地の上に座り込んで話し合う意から。 【出典...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「左袒」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 左袒 【読み方】 さたん 【意味】 味方になること。同意すること。 【出典】 「史記しき」 【故事】 中国漢の劉邦りゅうほうの死後、皇后呂りょ氏の一族が天下を奪おうとしたとき、...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「座禅組むより肥やし汲め」の意味(類義語) 【ことわざ】 座禅組むより肥やし汲め 【読み方】 ざぜんくむよりこやしくめ 【意味】 農民は座禅を組んで修行に励むより、肥やしを汲んで農作業に励むべきだということ。 【類義語】...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「匙の先より口の先」の意味(語源由来) 【ことわざ】 匙の先より口の先 【読み方】 さじのさきよりくちのさき 【意味】 患者を診る腕はないが、患者の機嫌取りは上手だということ。 【語源・由来】 薬を調合する匙加減は下手な...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「囁き千里」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 囁き千里 【読み方】 ささやきせんり 【意味】 秘密は漏れやすいということ。 【語源・由来】 秘密はすぐに千里も離れた所に伝わるということ。 【出典】 「淮南子...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「笹の葉に鈴」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 笹の葉に鈴 【読み方】 ささのはにすず 【意味】 多弁なこと。落ち着きがないこと。 【語源・由来】 笹の葉に鈴をつけると、揺れてよくなること。 【類義語】 ・笹葉に...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「雑魚も魚鰭」の意味(語源由来) 【ことわざ】 雑魚も魚鰭 【読み方】 ざこもうおひれ 【意味】 大きさに違いがあっても持つべきものを持っているということ。 【語源・由来】 小魚でもひれを持っている意から。 「雑魚も魚鰭...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒を嗜む勿れ、狂薬にして佳味に非ず」の意味(出典) 【ことわざ】 酒を嗜む勿れ、狂薬にして佳味に非ず 【読み方】 さけをたしなむなかれ、きょうやくにしてかみにあらず 【意味】 飲酒をするなという戒め。 【出典】 「小学...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒はやめても酔いざめの水はやめられぬ」の意味(類義語) 【ことわざ】 酒はやめても酔いざめの水はやめられぬ 【読み方】 さけはやめてもよいざめのみずはやめられぬ 【意味】 飲酒をやめることができても、酔いざましの水を飲...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒は本心をあらわす」の意味(類義語・英語) 【ことわざ】 酒は本心をあらわす 【読み方】 さけはほんしんをあらわす 【意味】 酒に酔うと本性があらわれるということ。 【類義語】 ・酒の中に真あり ・酔いて本性顕す 【英...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒は百毒の長」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 酒は百毒の長 【読み方】 さけはひゃくどくのちょう 【意味】 酒は身体に良いことは全くなく、万病のもとということ。 【類義語】 ・酒は諸悪の基 【対義語】 ・酒は百...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒は飲むべし飲むべからず」の意味(類義語) 【ことわざ】 酒は飲むべし飲むべからず 【読み方】 さけはのむべしのむべからず 【意味】 酒は度を越した飲み方をしてはいけないということ。 【類義語】 ・酒は飲むとも飲まるる...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒は飲むとも飲まるるな」の意味(類義語) 【ことわざ】 酒は飲むとも飲まるるな 【読み方】 さけはのむとものまるるな 【意味】 酒は適量は良いが、度が過ぎてはいけないという戒め。 【類義語】 ・酒は飲むべし飲むべからず...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒は猶兵のごとし」の意味 【ことわざ】 酒は猶兵のごとし 【読み方】 さけはなおへいのごとし 【意味】 酒は武器と一緒で、飲み方次第で自分の身を傷つけることになるということ。 「酒は猶兵のごとし」の解説 「酒は猶兵のご...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒は諸悪の基」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 酒は諸悪の基 【読み方】 さけはしょあくのもと 【意味】 酒は世間のいろんな悪事の基になっているということ。 【類義語】 ・酒に三十五の矢有り ・酒に三十六種の罪あ...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒は三献に限る」の意味 【ことわざ】 酒は三献に限る 【読み方】 さけはさんこんにかぎる 【意味】 酒は飲み過ぎると乱れやすくなるので、三献までとした方が良いという戒め。 「酒は三献に限る」の解説 「酒は三献に限る」の...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒は古酒、女は年増」の意味 【ことわざ】 酒は古酒、女は年増 【読み方】 さけはこしゅ、おんなはとしま 【意味】 酒は新酒よりも古酒の方がコクが増しおいしく、女性は年増の方が情が深くて良い。 「酒は古酒、女は年増」の解...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒は燗、肴は刺身、酌は髱」の意味(類義語) 【ことわざ】 酒は燗、肴は刺身、酌は髱 【読み方】 さけはかん、さかなはさしみ、しゃくはたぼ 【意味】 酒は程よく燗をして、肴は刺身で、酌は若い女性という酒飲みの理想。 【類...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒飲み本性違わず」の意味 【ことわざ】 酒飲み本性違わず 【読み方】 さけのみほんしょうたがわず 【意味】 酒飲みは、どんなに酔ってもその人の元々の性質が変わるわけではないということ。 「酒飲み本性違わず」の解説 「酒...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒の中に真あり」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 酒の中に真あり 【読み方】 さけのなかにまことあり 【意味】 酒に酔うと人は本性をあらわすということ。 【語源・由来】 エラスムスの「格言論」の中のことば...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒の徳孤ならず必ず隣あり」の意味(出典) 【ことわざ】 酒の徳孤ならず必ず隣あり 【読み方】 さけのとくこならずかならずりんあり 【意味】 酒が好きな人は、必ず飲み友達ができるから孤独ではない。 【出典】 「論語」「里...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒なくて何の己が桜かな」の意味(類義語) 【ことわざ】 酒なくて何の己が桜かな 【読み方】 さけなくてなんのおのれがさくらかな 【意味】 酒がない花見はつまらないということを俳句調にいったことば。 【類義語】 ・花より...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒と産には懲りた者がない」の意味 【ことわざ】 酒と産には懲りた者がない 【読み方】 さけとさんにはこりたものがない 【意味】 過度の飲酒のつらさや出産の痛みはすぐに忘れ、もう懲りたという者はいないということ。 「酒と...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒と朝寝は貧乏の近道」の意味 【ことわざ】 酒と朝寝は貧乏の近道 【読み方】 さけとあさねはびんぼうのちかみち 【意味】 節度のない飲酒や朝寝坊をして仕事を怠けると、すぐに貧乏になるということ。 「酒と朝寝は貧乏の近道...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒買って尻切られる」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 酒買って尻切られる 【読み方】 さけかってしりきられる 【意味】 好意でしたことを仇で返されること。 【語源・由来】 買ってきた酒でもてなしたのに尻を切られ...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒極まって乱となる」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 酒極まって乱となる 【読み方】 さけきわまってらんとなる 【意味】 節度ある酒宴でも、飲み進めると喧嘩になったりして乱れること。 【出典】 「史記しき」 【類義...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒入れば舌出ず」の意味(出典・類義語・英語) 【ことわざ】 酒入れば舌出ず 【読み方】 さけいればしたいず 【意味】 酒を飲むと口数が増え失言が出ることもあるから、酒は慎むべきだという戒め。 【出典】 「説苑ぜいえん」...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「桜は花に顕る」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 桜は花に顕る 【読み方】 さくらははなにあらわる 【意味】 普段は目立たないが、何かの折に非凡な才能を発揮すること。 【語源・由来】 他の木に紛れて分からなかった...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「桜三月、菖蒲は五月」の意味(類義語) 【ことわざ】 桜三月、菖蒲は五月 【読み方】 さくらさんがつ、しょうぶはごがつ 【意味】 桜の見ごろは三月で、菖蒲の見ごろは五月であるということ。時季の花をいうことば。 【類義語】...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「先の雁より手前の雀」の意味(類義語) 【ことわざ】 先の雁より手前の雀 【読み方】 さきのかりよりてまえのすずめ 【意味】 手に入るか当てにならないものより、多少劣っていても確実に手に入るものの方が良いということ。 【...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「鷺と烏」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 鷺と烏 【読み方】 さぎとからす 【意味】 正反対のことをいう。 【語源・由来】 鷺は真っ白で烏は真っ黒であることから。 【類義語】 ・雪と墨 ・水と油 「鷺と烏」の解...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「先立つ物は金」の意味(類義語) 【ことわざ】 先立つ物は金 【読み方】 さきだつものはかね 【意味】 何をするにも金がないと始まらないということ。 【類義語】 ・人間万事金の世の中 「先立つ物は金」の解説 「先立つ物は...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「先勝ちは糞勝ち」の意味(類義語・英語) 【ことわざ】 先勝ちは糞勝ち 【読み方】 さきがちはくそがち 【意味】 勝負ごとでは初めに勝ってもそれが真の実力とは限らない。最後になるまで分からないということ。 【類義語】 ・...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒に別腸あり」の意味(出典) 【ことわざ】 酒に別腸あり 【読み方】 さけにべつちょうあり 【意味】 人には酒のための腸が別にあるということ。また、酒を飲む量は身体の大きさに関係ないこと。 「酒に別腸あり」の解説 「酒...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「左官の垣根」の意味(語源由来・対義語) 【ことわざ】 左官の垣根 【読み方】 さかんのかきね 【意味】 専門外のことはうまくいかないこと。 【語源・由来】 壁を塗る左官が、畑違いの垣根づくりをしてもうまくできないことか...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒屋へ三里、豆腐屋へ二里」の意味(語源由来) 【ことわざ】 酒屋へ三里、豆腐屋へ二里 【読み方】 さかやへさんり、とうふやへにり 【意味】 人里から離れた不便な土地のこと。 【語源・由来】 酒屋へ三里、豆腐屋へ二里も距...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒外れはせぬもの」の意味(類義語) 【ことわざ】 酒外れはせぬもの 【読み方】 さかはずれはせぬもの 【意味】 酒の席では飲めないと断らず、少しでもいいから飲むべきだということ。 【語源由来】 敵の城を攻めるには、まず...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「坂に車」の意味(語源由来) 【ことわざ】 坂に車 【読み方】 さかにくるま 【意味】 油断すると後戻りしてしまうこと。また、勢いづいて止まらないこと。 【語源・由来】 車を引いて坂道を登り降りする意から。 「坂に車」の...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「魚は上臈に焼かせよ、餅は下種に焼かせよ」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 魚は上臈に焼かせよ、餅は下種に焼かせよ 【読み方】 さかなはじょうろうにやかせよ、もちはげすにやかせよ 【意味】 魚や餅の上手な焼き方を...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「境に入りては禁を問う」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 境に入りては禁を問う 【読み方】 さかいにいりてはきんをとう 【意味】 他の国や土地は法や習慣が異なるので、注意するようにということ。 【語源・由来...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「棹は三年櫓は三月」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 棹は三年櫓は三月 【読み方】 さおはさんねんろはみつき 【意味】 同じようだが難易度が異なること。 【語源・由来】 舟を操縦するのに竿の使い方は難しく、一人前...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「竿の先の鈴」の意味(出典・語源由来・類義語) 【ことわざ】 竿の先の鈴 【読み方】 さおのさきのすず 【意味】 うるさいこと。よくしゃべること。 【出典】 京都いろはがるたの一。 【語源・由来】 竿の先につけた鈴はよく...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「竿竹で星を打つ」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 竿竹で星を打つ 【読み方】 さおだけでほしをうつ 【意味】 不可能なことをしようとする愚かさをいう。また、思うようにいかないもどかしさをいう。 【出典】 「無門関む...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「財を積む千万なるも薄伎身に在るに如かず」の意味(出典) 【ことわざ】 財を積む千万なるも薄伎身に在るに如かず 【読み方】 ざいをつむせんまんなるもはくぎみにあるにしかず 【意味】 財産はいずれ尽きるが、身についた技芸は...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「財を先にして礼を後にすれば民利す」の意味(出典) 【ことわざ】 財を先にして礼を後にすれば民利す 【読み方】 ざいをさきにしてれいをのちにすればたみりす 【意味】 人の上に立つ者が利益を優先して礼節や道義を後にすると、...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「福は眥に盈たず、禍は世に溢る」の意味(出典) 【ことわざ】 福は眥に盈たず、禍は世に溢る 【読み方】 さいわいはまなじりにみたず、わざわいはよにあふる 【意味】 幸福は見落としてしまうほどささやかだが、災難は世の中にあ...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「豺狼路に当たる、安んぞ狐狸を問わん」の意味(語源由来・出典・故事) 【ことわざ】 豺狼路に当たる、安んぞ狐狸を問わん 【読み方】 さいろうみちにあたる、いずくんぞこりをとわん 【意味】 大悪人が重要なポストで権力をふる...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「才も不才も、亦各其の子と言う」の意味(出典) 【ことわざ】 才も不才も、亦各其の子と言う 【読み方】 さいもふさいも、またおのおのそのこという 【意味】 親が自分の子供がかわいいと思う気持ちは、みな同じであるということ...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「財宝は地獄の家苞」の意味 【ことわざ】 財宝は地獄の家苞 【読み方】 ざいほうはじごくのいえづと 【意味】 現世で蓄えた財産は、地獄へ行くときのみやげにしかならない。財産をもつと、死ぬときに心残りで往生の邪魔になるとい...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「財布の底と心の底は人に見せるな」の意味 【ことわざ】 財布の底と心の底は人に見せるな 【読み方】 さいふのそことこころのそこはひとにみせるな 【意味】 お金に関することは人に隠すべきで、自分の本心も人に明かさない方が良...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「財布の紐を首に掛けるよりは心にかけよ」の意味 【ことわざ】 財布の紐を首に掛けるよりは心にかけよ 【読み方】 さいふのひもをくびにかけるよりはこころにかけよ 【意味】 財布を盗まれないよう首に掛けて用心するより、心にか...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「賽の河原」の意味 【ことわざ】 賽の河原 【読み方】 さいのかわら 【意味】 限りのない無駄な努力のこと。せっかくの努力が徒労に終わること。 「賽の河原」の解説 「賽の河原」の使い方 「賽の河原」の例文 一カ月かけて資...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「財に臨みては苟くも得んとすること母れ」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 財に臨みては苟くも得んとすること母れ 【読み方】 ざいにのぞみてはいやしくもえんとすることなかれ 【意味】 金品がほしいからと不正に手を染めて...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「災難なら畳の上でも死ぬ」の意味(語源由来) 【ことわざ】 災難なら畳の上でも死ぬ 【読み方】 さいなんならたたみのうえでもしぬ 【意味】 人間はいつどこで災いにあうか予想できないということ。 【語源・由来】 畳の上のよ...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「材大なれば用を為し難し」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 材大なれば用を為し難し 【読み方】 ざいだいなればようをなしがたし 【意味】 立派過ぎる人はかえって用いられることがないということ。 【出典】 「杜甫とほ...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「彩ずる仏の鼻を欠く」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 彩ずる仏の鼻を欠く 【読み方】 さいずるほとけのはなをかく 【意味】 念入りにし過ぎ、大事なところを台無しにしてしまうこと。 【語源・由来】 仏像をつくり上...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「財少なければ悲しみ少なし」の意味(語源由来・対義語) 【ことわざ】 財少なければ悲しみ少なし 【読み方】 ざいすくなければかなしみすくなし 【意味】 財産が少なくても悲しいことが少なく気楽である方が良いこと。 【語源・...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「采薪の憂い」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 采薪の憂い 【読み方】 さいしんのうれい 【意味】 自身の病をへりくだっていう語。 【語源・由来】 病で薪を取りに行けない意から。 【出典】 「孟子もうし」 ...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「宰相とならずんば則ち良医となれ」の意味(出典) 【ことわざ】 宰相とならずんば則ち良医となれ 【読み方】 さいしょうとならずんばすなわちりょういとなれ 【意味】 大臣となり政治で人を救うことができないなら、良い医師とな...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「細行を矜まざれば、終に大徳を累わす」の意味(出典) 【ことわざ】 細行を矜まざれば、終に大徳を累わす 【読み方】 さいこうをつつしまざれば、ついにだいとくをわずらわす 【意味】 些細なことでも慎重にしなければ、その人の...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「才覚の花散り」の意味(対義語) 【ことわざ】 才覚の花散り 【読み方】 さいかくのはなちり 【意味】 人は勢いが下り坂になると頭の働きが鈍くなる。優秀でよく機転が利く人でも運気が下がると頭の働きが鈍くなる。 【対義語】...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「綵衣親を娯しましむ」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 綵衣親を娯しましむ 【読み方】 さいいおやをたのしましむ 【意味】 親孝行のたとえ。子供が着る美しい模様のある服を着て親を喜ばせること。 【出典】 「芸文類聚げい...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「才余りありて識足らず」の意味(出典) 【ことわざ】 才余りありて識足らず 【読み方】 さいあまりありてしきたらず 【意味】 才気は有り余るほどだが常識に欠けていること。才気と見識のバランスが大事だということ。 【出典】...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「山路が笛」の意味(語源由来) 【ことわざ】 山路が笛 【読み方】 さんろがふえ 【意味】 山路が吹いた草刈り笛。恋心を寄せる道具とされる。 「山路が笛」の解説 「山路が笛」の使い方 「山路が笛」の例文 山路が笛を吹いて...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「魚は海に幾らでもいる」の意味 【ことわざ】 魚は海に幾らでもいる 【読み方】 さかなはうみにいくらでもいる 【意味】 機会を一度逃がしても落胆してはいけないということ。 「魚は海に幾らでもいる」の解説 「魚は海に幾らで...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「山中の賊を破るは易く心中の賊を破るは難し」の意味(語源由来) 【ことわざ】 山中の賊を破るは易く心中の賊を破るは難し 【読み方】 さんちゅうのぞくをやぶるはやすくしんちゅうのぞくをやぶるはかたし 【意味】 自分の心を律...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「歳寒の松柏」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 歳寒の松柏 【読み方】 さいかんのしょうはく 【意味】 節操が堅く、困難にあっても屈しないことのたとえ。 【語源・由来】 松や柏が厳寒にも葉の緑を保っているところから...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三十にして立つ」の意味(出典) 【ことわざ】 三十にして立つ 【読み方】 さんじゅうにしてたつ 【意味】 三十歳で自己の見識を確立し、独立する。 【出典】 「論語」為政 「三十にして立つ」の解説 「三十にして立つ」の使...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「去る者は追わず来る者は拒まず」の意味(出典・英語訳) 【ことわざ】 去る者は追わず来る者は拒まず 【読み方】 さるものはおわずきたるものはこばまず 【意味】 自分の許から去って行く者は決して引き止めず、自分のところに来...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三人虎を成す」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 三人虎を成す 【読み方】 さんにんとらをなす 【意味】 事実無根の風説も、言う人が多ければ、ついに信じられるようになることのたとえ。 【語源・由来】...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「座して食らえば山も空し」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 座して食らえば山も空し 【読み方】 ざしてくらえばやまもむなし 【意味】 働かないでぶらぶら遊んで暮らしていれば、仮に山のようにある財産でも、やがては使い...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三年飛ばず鳴かず」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 三年飛ばず鳴かず 【読み方】 さんねんとばずなかず 【意味】 他日雄飛する機会を待って長い間雌伏していること。 【語源・由来】 楚の荘王の部下である伍挙が、三...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三十六計逃げるに如かず」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 三十六計逃げるに如かず 【読み方】 さんじゅうろっけいにげるにしかず 【意味】 困ったときは、どのような方法よりもその状況から逃げるのが最も賢明...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三尺下がって師の影を踏まず」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 三尺下がって師の影を踏まず 【読み方】 さんじゃくさがってしのかげをふまず 【意味】 先生につき従ってゆくときには、先生を敬う心がけを忘れず...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三顧の礼」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 三顧の礼 【読み方】 さんこのれい 【意味】 地位ある人や目上の人が、何度も足を運んで、賢人(けんじん)に礼を尽くして仕事を引き受けてもらうために頼み込むこと。 ...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「去る者は日日に疎し」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 去る者は日日に疎し 【読み方】 さるものはひびにうとし 【意味】 ・死んだ人は、月日がたつにつれ次第(しだい)に忘れられるもの。 ・親しかった者でも、遠...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「猿に絵馬」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 猿に絵馬 【読み方】 さるにえま 【意味】 取り合わせがよいこと。 【語源・由来】 猿が馬の守護神とされることから。 【類義語】 ・梅に鶯(うめにうぐいす) ・獅子に...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「猿に烏帽子」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 猿に烏帽子 【読み方】 さるにえぼし 【意味】 ・柄(がら)にもない、ふさわしくないことをするたとえ。 ・見かけだけで、中身が伴わないことのたとえ。 【類義語】 ・...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「雑魚の魚交じり」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 雑魚の魚交じり 【読み方】 ざこのととまじり 【意味】 大物の中に小物が分不相応に入り交じるたとえ。ごまめのととまじり。蝦の鯛まじり。 【語源・由来】 ...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒は百薬の長」の意味(出典・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 酒は百薬の長 【読み方】 さけはひゃくやくのちょう 【意味】 適度な酒はどんな薬にもまさる効果があるという意。 【出典】 「漢書・食貨志下」から。漢を...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒は天の美禄」の意味(語源由来・出典・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 酒は天の美禄 【読み方】 さけはてんのびろく 【意味】 酒は天からのおいしいいただきものであるということ。酒をたたえることば。 【語源・由来...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「酒は憂いの玉箒」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 酒は憂いの玉箒 【読み方】 さけはうれいのたまははき 【意味】 酒に酔えば、悩み事や心配事を忘れ去ることができるということ。 【語源・由来】 出...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「鷺を烏と言いくるめる」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 鷺を烏と言いくるめる 【読み方】 さぎをからすといいくるめる 【意味】 白い鷺を黒い烏だと言い張る意味で、無理に事実をねじ曲げて正しいことを間違い...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿 【読み方】 さくらきるばか、うめきらぬばか 【意味】 桜と梅の剪定(せんてい)法に違いがあることを教える言葉。 【語...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「策士策に溺れる」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 策士策に溺れる 【読み方】 さくしさくにおぼれる 【意味】 策略のうまい人間は自分の策略に頼りすぎて、かえって失敗するということ。 【語源・由来】 「策...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「魚は殿様に焼かせよ、餅は乞食に焼かせよ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 魚は殿様に焼かせよ、餅は乞食に焼かせよ 【読み方】 さかなはとのさまにやかせよ、もちはこじきにやかせよ 【意味】 何事にも適任者...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「賽は投げられた」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 賽は投げられた 【読み方】 さいはなげられた 【意味】 物事はすでに始まってしまったから、前に進むしかないということ。勝負を決するための賽子さいころは投...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「才子才に倒れる」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 才子才に倒れる 【読み方】 さいしさいにたおれる 【意味】 才知あふれる者は、自分の才知を過信してかえって失敗するものだということ。 【語源・由来】 「...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「歳月人を待たず」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 歳月人を待たず 【読み方】 さいげつひとをまたず 【意味】 時間は人の都合とは関係なしに刻々と過ぎていくものであり、人を待ってくれることなどないという意...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「細工は流流仕上げを御覧じろ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 細工は流流仕上げを御覧じろ 【読み方】 さいくはりゅうりゅうしあげをごろうじろ 【意味】 物事のやり方はいろいろあるのだから、やり方について...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「塞翁が馬」の意味(出典・故事・類義語・英語訳) 【ことわざ】 塞翁が馬 【読み方】 さいおうがうま 【意味】 人生は吉凶・禍福が予測できないことのたとえ。塞翁失馬。 【出典】 「淮南子・人間訓」より。 【故事】 中国北...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三遍回って煙草にしょ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 三遍回って煙草にしょ 【読み方】 さんべんまわってたばこにしょ 【意味】 休むことを急いであと回しにしないで、念には念を入れて落ち度のないように気...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「三人寄れば文殊の知恵」の意味(語源由来・類義語・対義語) 【ことわざ】 三人寄れば文殊の知恵 【読み方】 さんにんよればもんじゅのちえ 【意味】 凡人がひとりで考えても、良い考えや案は浮かばないが、三人集まって相談する...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「山椒は小粒でもぴりりと辛い」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 山椒は小粒でもぴりりと辛い 【読み方】 さんしょうはこつぶでもぴりりとからい 【意味】 からだは小さいけれど、意志が強く、鋭い気性や...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「触らぬ神に祟りなし」の意味(語源由来・類義語・対義語) 【ことわざ】 触らぬ神に祟りなし 【読み方】 さわらぬかみにたたりなし 【意味】 よけいな物事に関係しなければ、わざわざ禍を招くこともないということ。 【語源由来...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「猿も木から落ちる」の意味(語源由来・類義語・対義語) 【ことわざ】 猿も木から落ちる 【読み方】 さるもきからおちる 【意味】 どんな名人でも、たまには失敗をすることがあるということ。 【語源由来】 木登りが上手な猿で...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「猿の尻笑い」の意味(語源由来・類義語・英文) 【ことわざ】 猿の尻笑い 【読み方】 さるのしりわらい 【意味】 自分の欠点を省みず他人を笑うこと。 【語源・由来】 猿が自分の赤い尻に気付かないことから。 【類義語】 ・...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「匙を投げる」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 匙を投げる 【読み方】 さじをなげる 【意味】 もうだめだと思って、見切りをつけて手を引くこと。医者が病人の治療をあきらめるほと、病状が悪化して、手の施しよ...

「さ」で始まることわざ

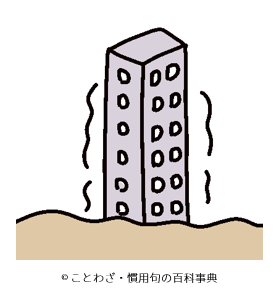

「さ」で始まることわざ「砂上の楼閣」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 砂上の楼閣 【読み方】 さじょうのろうかく 【意味】 高層(こうそう)の立派な建物が砂の上に建てられているが、砂の上は柔らかく基礎が不安定で、長い間建物を維...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「先んずれば人を制す」の意味(出典・故事・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 先んずれば人を制す 【読み方】 さきんずればひとをせいす 【意味】 ・人よりも先に物事を実行することによって、相手を抑え、有利な立場に立つ...