【群羊を駆って猛虎を攻む】の意味と使い方や例文(語源由来・出典)

「群羊を駆って猛虎を攻む」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 群羊を駆って猛虎を攻む 【読み方】 ぐんようをかってもうこをせむ 【意味】 小さく弱い国を連合させて強い国に対抗させること。 【語源・由来】 たくさんの羊...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「群羊を駆って猛虎を攻む」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 群羊を駆って猛虎を攻む 【読み方】 ぐんようをかってもうこをせむ 【意味】 小さく弱い国を連合させて強い国に対抗させること。 【語源・由来】 たくさんの羊...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「薫蕕は器を同じくせず」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 薫蕕は器を同じくせず 【読み方】 くんゆうはうつわをおなじくせず 【意味】 善人や大人物と悪人や小人物は同じ場所にいることができないということ。 【...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「群盲象を評す」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 群盲象を評す 【読み方】 ぐんもうぞうをひょうす 【意味】 凡人は、大人物や大事業の一部分しか理解できないというたとえ。 【出典】 「六度経ろくどきょう」 【語源・...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君命に受けざる所あり」の意味(出典) 【ことわざ】 君命に受けざる所あり 【読み方】 くんめいにうけざるところあり 【意味】 主君の命令でも従わないこともある。 【出典】 「孫子そんし」 「君命に受けざる所あり」の解説...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「薫は香を以て自ら焼く」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 薫は香を以て自ら焼く 【読み方】 くんはこうをもってみずからやく 【意味】 才能ある人は自らの才能のせいで身を滅ぼすということ。 【語源・由来】 香...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「軍は和にあって衆にあらず」の意味(出典) 【ことわざ】 軍は和にあって衆にあらず 【読み方】 ぐんはかにあってしゅうにあらず 【意味】 戦いに勝つには心を一つにすることが大事で、兵の数ではないということ。 【出典】 「...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「軍者ひだるし儒者寒し」の意味 【ことわざ】 軍者ひだるし儒者寒し 【読み方】 ぐんしゃひだるしじゅしゃさむし 【意味】 軍法者や儒学者は立派なことを言うが、金儲けは下手で衣食に困ることを皮肉ることば。 「軍者ひだるし儒...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子は交わり絶ゆとも悪声を出ださず」の意味(出典) 【ことわざ】 君子は交わり絶ゆとも悪声を出ださず 【読み方】 くんしはまじわりたゆともあくせいをいださず 【意味】 君子は絶縁した人のことも悪く言わないということ。 ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子は独りを慎む」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 君子は独りを慎む 【読み方】 くんしはひとりをつつしむ 【意味】 君子は誰も見ていなくても、良心に恥じる行動をしないということ。 【出典】 「大学だいがく」 【類...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子は死するに衣冠を脱がず」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 君子は死するに衣冠を脱がず 【読み方】 くんしはしするにいかんをぬがず 【意味】 君子は外見や態度を常にきちんとしているということ。 【語源・由来】 ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子は三端を避く」の意味(出典) 【ことわざ】 君子は三端を避く 【読み方】 くんしはさんたんをさく 【意味】 君子は争いを好まず、文章、武術、弁舌での争いを避けるということ。 【出典】 「韓詩外伝かんしがいでん」 「...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子は言に訥にして行に敏ならんと欲す」の意味(出典) 【ことわざ】 君子は言に訥にして行に敏ならんと欲す 【読み方】 くんしはげんにとつにしてこうにびんならんとほっす 【意味】 人の上に立つ者は、何か言うよりも機敏に行...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子は器ならず」の意味(出典) 【ことわざ】 君子は器ならず 【読み方】 くんしはきならず 【意味】 人の上に立つ者は一技一芸にかたよらず、広く完全円満であることが大切であるということ。 【出典】 「論語ろんご」 「君...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子は下問を恥じず」の意味(出典) 【ことわざ】 君子は下問を恥じず 【読み方】 くんしはかもんをはじず 【意味】 人の上に立つ者は、自分より年齢や地位が低い者に教えてもらうことを恥ずかしいと思わないということ。 【出...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子は屋漏に恥じず」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 君子は屋漏に恥じず 【読み方】 くんしはおくろうにはじず 【意味】 人の上に立つ者は、人が見ていなくても良心に恥じるようなことはしないということ。 【出典】 「...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子は憂えず懼れず」の意味(出典) 【ことわざ】 君子は憂えず懼れず 【読み方】 くんしはうれえずおそれず 【意味】 人の上に立つ者は行いが正しく、心にやましい点がないことから、不安や恐れることがないということ。 【出...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子に二言なし」の意味(類義語) 【ことわざ】 君子に二言なし 【読み方】 くんしににごんなし 【意味】 人の上に立つ者は軽々しく口に出さないが、一度口にしたことは守るということ。 【類義語】 ・武士に二言なし 「君子...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子に三楽あり」の意味(出典) 【ことわざ】 君子に三楽あり 【読み方】 くんしにさんらくあり 【意味】 人の上に立つ者が楽しみとする三つのこと。 【出典】 「孟子もうし」 「君子に三楽あり」の解説 「君子に三楽あり」...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子に三戒あり」の意味(出典) 【ことわざ】 君子に三戒あり 【読み方】 くんしにさんかいあり 【意味】 人の上に立つ者は、生涯の各段階で戒めるべき三つのこと。 【出典】 「論語ろんご」 「君子に三戒あり」の解説 「君...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子蕩蕩として小人戚戚たり」の意味(出典) 【ことわざ】 君子蕩蕩として小人戚戚たり 【読み方】 くんしとうとうとしてしょうじんせきせきたり 【意味】 人の上に立つ人は、道に従い心がおだやかでのびのびとしている。小人物...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「群して党せず」の意味(出典) 【ことわざ】 群して党せず 【読み方】 ぐんしてとうせず 【意味】 広く交流しても、利のために党派をつくることはしないということ。 【出典】 「論語ろんご」 「群して党せず」の解説 「群し...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子重からざれば則ち威あらず」の意味(出典) 【ことわざ】 君子重からざれば則ち威あらず 【読み方】 くんしおもからざればすなわちいあらず 【意味】 高位高官の人は重々しく威厳がないと人から侮られるため、軽々しい行動は...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子行いを以て言い、小人舌を以て言う」の意味 【ことわざ】 君子行いを以て言い、小人舌を以て言う 【読み方】 くんしおこないをもっていい、しょうじんしたをもっていう 【意味】 大人物は行いで徳を示し、小人物は口先ばかり...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「群犬怪しむ所に吠ゆ」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 群犬怪しむ所に吠ゆ 【読み方】 ぐんけんあやしむところにほゆ 【意味】 集まった俗人たちが、賢者の言動が自分たちと違うのを怪く思いけなすことのたとえ。 【語源...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「群軽軸を折る」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 群軽軸を折る 【読み方】 ぐんけいじくをおる 【意味】 瑣末なものでも多く集まれば大きな力となる。 【語源・由来】 軽いものでもたくさん積めば車の軸を折るこ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「群蟻腥羶に付く」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 群蟻腥羶に付く 【読み方】 ぐんぎせいせんにつく 【意味】 私利私欲のために、人は利に集まるということ。 【語源・由来】 たくさんの蟻が羊の肉に群がること...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「鍬を担げた乞食は来ない」の意味(語源由来・類義語・対義語) 【ことわざ】 鍬を担げた乞食は来ない 【読み方】 くわをかたげたこじきはこない 【意味】 労働に従事していれば貧しくなることはないということ。 【語源・由来】...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「愚を守る」の意味(出典) 【ことわざ】 愚を守る 【読み方】 ぐをまもる 【意味】 才能を隠し愚か者のふりをすること。自分の知識や能力をひけらかさないこと。 【出典】 「荀子じゅんし」 「愚を守る」の解説 「愚を守る」...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「食わぬ殺生」の意味 【ことわざ】 食わぬ殺生 【読み方】 くわぬせっしょう 【意味】 食べるわけではないのに生き物を殺すこと。無駄に金を使って無意味なことをすること。 「食わぬ殺生」の解説 「食わぬ殺生」の使い方 「食...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「食わぬ犬をけしかける」の意味(語源由来) 【ことわざ】 食わぬ犬をけしかける 【読み方】 くわぬいぬをけしかける 【意味】 気のすすまないものをそそのかすこと。 【語源・由来】 噛む気のない犬をけしかけて噛みつかせる意...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「食わぬ飯が髭に付く」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 食わぬ飯が髭に付く 【読み方】 くわぬいいがひげにつく 【意味】 無実の罪を着せられること。 【語源・由来】 食べていないご飯粒が髭についていて、盗み食いを...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「食わせておいて扨と言い」の意味(類義語) 【ことわざ】 食わせておいて扨と言い 【読み方】 くわせておいてさてといい 【意味】 ご馳走して恩を売ってから「さて、お願いだが」と頼みごとをすること。 【類義語】 ・旨うまい...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「食わず貧楽高枕」の意味(類義語) 【ことわざ】 食わず貧楽高枕 【読み方】 くわずひんらくたかまくら 【意味】 利益や名誉を求めず、貧しい暮らしでも穏やかに暮らすこと。 【類義語】 ・貧しくて楽しむ 「食わず貧楽高枕」...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「黒犬に嚙まれて灰汁の垂れ滓に怖じる」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 黒犬に嚙まれて灰汁の垂れ滓に怖じる 【読み方】 くろいぬにかまれてあくのたれかすにおじる 【意味】 一度怖い目にあうと似ているものでも怖く思...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「紅は園生に植えても隠れなし」の意味(語源由来) 【ことわざ】 紅は園生に植えても隠れなし 【読み方】 くれないはそのうにうえてもかくれなし 【意味】 優れた人はどこにいても際立って目立つということ。 【語源・由来】 紅...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「車を借る者は之を馳せ、衣を借る者は之を被る」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 車を借る者は之を馳せ、衣を借る者は之を被る 【読み方】 くるまをかるものはこれをはせ、ころもをかるものはこれをきる 【意味】 人に借り...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「車を馬の前に置く」の意味(語源由来) 【ことわざ】 車を馬の前に置く 【読み方】 くるまをうまのまえにおく 【意味】 やることが逆であること。 【語源・由来】 馬にひかせる車を馬の前に置いたのでは、馬はひくことができな...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「車は三寸の楔を以て千里を駆くる」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 車は三寸の楔を以て千里を駆くる 【読み方】 くるまはさんずんのくさびをもってせんりをかくる 【意味】 小さなものでも重要な役割を果たすことができる...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「車は海へ舟は山」の意味 【ことわざ】 車は海へ舟は山 【読み方】 くるまはうみへふねはやま 【意味】 物事が逆さまであることをいう。 「車は海へ舟は山」の解説 「車は海へ舟は山」の使い方 「車は海へ舟は山」の例文 とも...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「苦しい時には親を出せ」の意味(類義語) 【ことわざ】 苦しい時には親を出せ 【読み方】 くるしいときにはおやをだせ 【意味】 言い訳に困ったときは親を引き合いに出して口実を作るということ。 【類義語】 ・叶わぬ時には親...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「水母の骨」の意味(語源由来) 【ことわざ】 水母の骨 【読み方】 くらげのほね 【意味】 ありえないもの。非常に珍しいこと。 【語源・由来】 クラゲには骨がないことから。 「水母の骨」の解説 「水母の骨」の使い方 「水...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「水母の行列」の意味(語源由来) 【ことわざ】 水母の行列 【読み方】 くらげのぎょうれつ 【意味】 整列できない様子。 【語源・由来】 くらげが自由気ままに浮かんでいるさまから。 「水母の行列」の解説 「水母の行列」の...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「水母の風向かい」の意味(語源由来) 【ことわざ】 水母の風向かい 【読み方】 くらげのかぜむかい 【意味】 逆らって抵抗しても無駄なこと。 【語源・由来】 くらげが風上に進もうとしても不可能なことから。 「水母の風向か...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「苦楽は生涯の道連れ」の意味 【ことわざ】 苦楽は生涯の道連れ 【読み方】 くらくはしょうがいのみちづれ 【意味】 人の一生は苦しみと楽しみの繰り返しということ。人生に苦労はつきものということ。 「苦楽は生涯の道連れ」の...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「暗がりの恥を明るみへ出す」の意味(類義語) 【ことわざ】 暗がりの恥を明るみへ出す 【読み方】 くらがりのはじをあかるみへだす 【意味】 隠しておけば知られずに済んだ恥を荒立てて世間に知らせること。 【類義語】 ・日陰...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「暗がりの渋面」の意味(語源由来) 【ことわざ】 暗がりの渋面 【読み方】 くらがりのじゅうめん 【意味】 何の効果もないこと。 【語源・由来】 暗闇でしかめっ面をしても相手は気付かないことから。 「暗がりの渋面」の解説...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「暗がりに鬼を繋ぐ」の意味 【ことわざ】 暗がりに鬼を繋ぐ 【読み方】 くらがりにおにをつなぐ 【意味】 はっきりとわからず気味がわるいこと。 「暗がりに鬼を繋ぐ」の解説 「暗がりに鬼を繋ぐ」の使い方 「暗がりに鬼を繋ぐ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「鞍掛け馬の稽古」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 鞍掛け馬の稽古 【読み方】 くらかけうまのけいこ 【意味】 役に立たない無駄な修行のことをいう。 【語源・由来】 木馬で乗馬の練習をする意から。 【類義語】 ・...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「暗闇の頬被り」の意味(語源由来) 【ことわざ】 暗闇の頬被り 【読み方】 くらやみのほおかぶり 【意味】 不要な用心をすること。 【語源・由来】 暗闇で顔を隠しても意味がないことから。 「暗闇の頬被り」の解説 「暗闇の...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「食らえどもその味わいを知らず」の意味(出典・語源由来・類義語) 【ことわざ】 食らえどもその味わいを知らず 【読み方】 くらえどもそのあじわいをしらず 【意味】 集中しないと何事も身につかないこと。 【出典】 「大学だ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「供養より施行」の意味 【ことわざ】 供養より施行 【読み方】 くようよりせぎょう 【意味】 死者の供養より生きている人間への恵みの方が大事だということ。 「供養より施行」の解説 「供養より施行」の使い方 「供養より施行...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「雲を掴んで鼻をかむ」の意味 【ことわざ】 雲を掴んで鼻をかむ 【読み方】 くもをつかんではなをかむ 【意味】 無理なこと。不可能なこと。 「雲を掴んで鼻をかむ」の解説 「雲を掴んで鼻をかむ」の使い方 「雲を掴んで鼻をか...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「雲は竜に従い風は虎に従う」の意味(出典) 【ことわざ】 雲は竜に従い風は虎に従う 【読み方】 くもはりゅうにしたがいかぜはとらにしたがう 【意味】 優れた君主が賢い家臣を得ること。 【出典】 「易経えききょう」 「雲は...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「蜘蛛は大風の吹く前に巣をたたむ」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 蜘蛛は大風の吹く前に巣をたたむ 【読み方】 くもはおおかぜのふくまえにすをたたむ 【意味】 災難を前もって防ぐこと。 【語源・由来】 蜘蛛は本能...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「蜘蛛の巣で石を吊る」の意味(類義語) 【ことわざ】 蜘蛛の巣で石を吊る 【読み方】 くものすでいしをつる 【意味】 無理難題なこと。きわめて危険なこと。 【類義語】 ・危うきこと累卵の如ごとし ・一髪千鈞せんきんを引く...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「雲に汁」の意味(語源由来) 【ことわざ】 雲に汁 【読み方】 くもにしる 【意味】 物事がうまくいくような気配のこと。 【語源・由来】 雲が次第に雨気をおびる意から。 「雲に汁」の解説 「雲に汁」の使い方 「雲に汁」の...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「雲に梯」の意味(語源由来) 【ことわざ】 雲に梯 【読み方】 くもにかけはし 【意味】 かなえられそうもない高望みのこと。 【語源・由来】 雲にはしごは架けられずとても無理なことから。 「雲に梯」の解説 「雲に梯」の使...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「雲となり雨となる」の意味(類義語) 【ことわざ】 雲となり雨となる 【読み方】 くもとなりあめとなる 【意味】 時によって変わりやすいこと。男女の情交が細やかであること。 【類義語】 ・巫山ふざんの夢 ・手を翻ひるがえ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「頸を延べ踵を挙ぐ」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 頸を延べ踵を挙ぐ 【読み方】 くびをのべかかとをあぐ 【意味】 心待ちにすること。優秀な人物の出現を待ち望むこと。 【語源・由来】 首を長くのばし、つま先立って...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「九百九十九匹の鼻欠け猿、満足な一匹の猿を笑う」の意味(出典) 【ことわざ】 九百九十九匹の鼻欠け猿、満足な一匹の猿を笑う 【読み方】 くひゃくくじゅうくひきのはなかけざる、まんぞくないっぴきのさるをわらう 【意味】 愚...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「首縊りの足を引く」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 首縊りの足を引く 【読み方】 くびくくりのあしをひく 【意味】 血も涙もないひどい仕打ちをすること。 【語源・由来】 首をつって死のうとする者を助けるどころか...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「首斬る罪人にも三日の日延べあり」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 首斬る罪人にも三日の日延べあり 【読み方】 くびきるざいにんにもみっかのひのべあり 【意味】 差し迫ったことでも実行にうつすまでに余裕をもつべきである...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「窪い所に水溜まる」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 窪い所に水溜まる 【読み方】 くぼいところにみずたまる 【意味】 条件が備わっているところには、自然に人や物が集まるということ。 【語源・由来】 くぼみには水...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「九は病、五七は雨に四つ旱、六つ八つならば風と知るべし」の意味 【ことわざ】 九は病、五七は雨に四つ旱、六つ八つならば風と知るべし 【読み方】 くはやまい、ごしちはあめによつひでり、むつやつならばかぜとしるべし 【意味】...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「国乱れて忠臣現る」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 国乱れて忠臣現る 【読み方】 くにみだれてちゅうしんあらわる 【意味】 平和な時は誰が忠臣か分からないが、国が乱れて危機に直面すると真の忠臣か分かるということ。ま...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「国に盗人、家に鼠」の意味(語源由来) 【ことわざ】 国に盗人、家に鼠 【読み方】 くににぬすびと、いえにねずみ 【意味】 どんな所でも害をなす者が必ずいるということ。 【語源・由来】 国には国の利益をかすめ取る盗人、家...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「国に入ってはまず禁を問え」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 国に入ってはまず禁を問え 【読み方】 くににいってはまずきんをとえ 【意味】 他の国に行ったら、その国の法律や規則に従うべきだということ。 【出典】 「孟...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「国大なりと雖も戦いを好めば必ず亡ぶ」の意味(出典) 【ことわざ】 国大なりと雖も戦いを好めば必ず亡ぶ 【読み方】 くにだいなりといえどもたたかいをこのめばかならずほろぶ 【意味】 強く大きな国でも、争いばかりしていると...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「衢道を行く者は至らず」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 衢道を行く者は至らず 【読み方】 くどうをゆくものはいたらず 【意味】 色んなことに手を出し、結局大成しないこと。 【語源・由来】 本道からはずれて脇道を行...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「轡の音にも目をさます」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 轡の音にも目をさます 【読み方】 くつわのおとにもめをさます 【意味】 些細なことにも敏感に反応するさま。転じて、仕事で身に付いた感覚や習性のこと。 【語...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「靴を度りて足を削る」の意味(語源由来) 【ことわざ】 靴を度りて足を削る 【読み方】 くつをはかりてあしをけずる 【意味】 物事の順が逆さまであること。 【語源・由来】 足の大きさに靴を合わせるのではなく、靴の大きさに...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「狗猪も其の余を食わず」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 狗猪も其の余を食わず 【読み方】 くちょもそのよをくらわず 【意味】 道に外れたものの食べ残しは、犬や豚でさえも食べないということ。 【出典】 「漢書かんじょ」...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「沓の蟻、冠を嫌う」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 沓の蟻、冠を嫌う 【読み方】 くつのあり、かんむりをきらう 【意味】 狭い見識にとらわれ、そこから抜け出そうとしないこと。知識や見識の狭いことをいう。 【語源...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「靴新しと雖も冠となさず」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 靴新しと雖も冠となさず 【読み方】 くつあたらしといえどもかんむりとなさず 【意味】 分を守りその分を越えてはならないということ。上下や貴賤の区別...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口弁慶」の意味(語源由来) 【ことわざ】 口弁慶 【読み方】 くちべんけい 【意味】 口先だけで行動が伴わない人のたとえ。 【語源・由来】 口先だけは弁慶のように勇ましく、頼もしいことから。 「口弁慶」の解説 「口弁慶...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口は虎、舌は剣」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 口は虎、舌は剣 【読み方】 くちはとら、したはつるぎ 【意味】 言い方ひとつで人を傷つけたり自分の身を滅ぼすことがあるから注意せよという戒め。 「口は虎...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口は閉じておけ、目は開けておけ」の意味(類義語・英語) 【ことわざ】 口は閉じておけ、目は開けておけ 【読み方】 くちはとじておけ、めはあけておけ 【意味】 口を閉じて余計なことは言わず、目を開けしっかりものを見るべき...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口は重宝」の意味 【ことわざ】 口は重宝 【読み方】 くちはちょうほう 【意味】 口先でどうとでも言えるということ。 「口は重宝」の解説 「口は重宝」の使い方 「口は重宝」の例文 英語ができないのにできると言い張りニュ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口は口、心は心」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 口は口、心は心 【読み方】 くちはくち、こころはこころ 【意味】 口で言うことと心の中で思うことが異なること。 【類義語】 ・口と心は裏表 【対義語】 ・言葉は心...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口には関所がない」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 口には関所がない 【読み方】 くちにはせきしょがない 【意味】 何を言っても自由だということ。 【語源・由来】 人の口にはことばの出入りを調べる関所などないと...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口に糊する」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 口に糊する 【読み方】 くちにのりする 【意味】 貧しいが何とか生活することをいう。 【語源・由来】 粥をすする意から。やっとのことで食べ暮らすことを「糊口をしのぐ」...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口に使われる」の意味(類義語) 【ことわざ】 口に使われる 【読み方】 くちにつかわれる 【意味】 食べるために懸命に働くこと。生活のために苦労することを言う。 【類義語】 ・口ゆえに使われる ・食おうとて痩せる ・口...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口に地代は出ない」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 口に地代は出ない 【読み方】 くちにちだいはでない 【意味】 言いたい放題言うこと。 【語源・由来】 どんなに大きなことを言っても言うだけなら地代はかからない...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口に栄耀、身に奢り」の意味 【ことわざ】 口に栄耀、身に奢り 【読み方】 くちにえよう、みにおごり 【意味】 食べ物や着るものにぜいたくをすること。 「口に栄耀、身に奢り」の解説 「口に栄耀、身に奢り」の使い方 「口に...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口に甘いは腹に毒」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 口に甘いは腹に毒 【読み方】 くちにあまいははらにどく 【意味】 甘言に気を許して策略にはまってしまうこと。 【語源・由来】 甘い物を食べ過ぎて腹をこわしやす...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口と財布は締めるが得」の意味(類義語) 【ことわざ】 口と財布は締めるが得 【読み方】 くちとさいふはしめるがとく 【意味】 口と財布は開けずに締めておいた方が良い。 【類義語】 ・口と財布は閉ずるに利あり 「口と財布...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口でけなして心で褒める」の意味 【ことわざ】 口でけなして心で褒める 【読み方】 くちでけなしてこころでほめる 【意味】 口では悪く言うが、心の中で愛情深く見守ること。 「口でけなして心で褒める」の解説 「口でけなして...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口先の裃」の意味 【ことわざ】 口先の裃 【読み方】 くちさきのかみしも 【意味】 言葉遣いが丁寧で礼儀正しいが、心がこもっていないこと。 「口先の裃」の解説 「口先の裃」の使い方 「口先の裃」の例文 彼は口先の裃で、...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口叩きの手足らず」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 口叩きの手足らず 【読み方】 くちたたきのてたらず 【意味】 口が回るが仕事は遅いこと。口ほどに手が動いていないこと。 【類義語】 ・口上手の商い下手 ・口自慢...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口が動けば手が止む」の意味 【ことわざ】 口が動けば手が止む 【読み方】 くちがうごけばてがやむ 【意味】 話すことに熱中し仕事の手が止まること。無駄口を叩かず仕事に集中せよということ。 「口が動けば手が止む」の解説 ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口から出れば世間」の意味(類義語) 【ことわざ】 口から出れば世間 【読み方】 くちからでればせけん 【意味】 一度秘密を口にすると世間に発表したのと同じことになるので、口を慎むべきだということ。 【類義語】 ・人の口...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口あれば食い、肩あれば着る」の意味(類義語) 【ことわざ】 口あれば食い、肩あれば着る 【読み方】 くちあればくい、かたあればきる 【意味】 人は何とか生活していけるものだから、心配することはないということ。 【類義語...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口あれば京へ上る」の意味(語源由来) 【ことわざ】 口あれば京へ上る 【読み方】 くちあればきょうへのぼる 【意味】 やる気があればできないことはない。 【語源・由来】 口があれば道をたずねながら京に行くことができるこ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「下り坂に腰を押す」の意味(語源由来) 【ことわざ】 下り坂に腰を押す 【読み方】 くだりざかにこしをおす 【意味】 落ち目にある人に対して、さらに衰えさせるようなことをすること。 【語源・由来】 落ち目の者の腰を突き押...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「曲者の空笑い」の意味 【ことわざ】 曲者の空笑い 【読み方】 くせもののそらわらい 【意味】 一癖ある人物の裏があるようなつくりわらい。 「曲者の空笑い」の解説 「曲者の空笑い」の使い方 「曲者の空笑い」の例文 ごます...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「癖なき馬は行かず」の意味(語源由来) 【ことわざ】 癖なき馬は行かず 【読み方】 くせなきうまはゆかず 【意味】 一癖ある方が、いざというとき役に立つということ。 【語源・由来】 気性が荒い扱いにくい馬の方が遠くまで走...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「虞芮の訴え」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 虞芮の訴え 【読み方】 ぐぜいのうったえ 【意味】 お互いに自分の利益を主張し訴えること。自分の非を認め訴えを取り下げること。 【出典】 「史記しき」 【故事】 中国の虞...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「薬人を殺さず、医師人を殺す」の意味(語源由来) 【ことわざ】 薬人を殺さず、医師人を殺す 【読み方】 くすりひとをころさず、くすしひとをころす 【意味】 物に罪はなく、それを用いる人に罪があるということ。 【語源・由来...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「薬の灸は身に熱く、毒な酒は甘い」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 薬の灸は身に熱く、毒な酒は甘い 【読み方】 くすりのきゅうはみにあつく、どくなさけはあまい 【意味】 自分のためになる苦言は耳に痛く厳しく感じ、...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「薬にしたくも無い」の意味(語源由来) 【ことわざ】 薬にしたくも無い 【読み方】 くすりにしたくもない 【意味】 ほとんどないこと。全くないこと。 【語源・由来】 少量を服用する薬が少量ですら無いということ。 「薬にし...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「薬あればとて毒を好むべからず」の意味(語源由来) 【ことわざ】 薬あればとて毒を好むべからず 【読み方】 くすりあればとてどくをこのむべからず 【意味】 仏の慈愛や救いがあるからといって不正行為を続けてはいけないという...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「楠の木分限、梅の木分限」の意味(語源由来) 【ことわざ】 楠の木分限、梅の木分限 【読み方】 くすのきぶげん、うめのきぶげん 【意味】 着実で堅実な金持ちとにわか成金のたとえ。 【語源・由来】 生長は遅いが着実に伸びて...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「鯨も魚、白魚も魚」の意味(語源由来) 【ことわざ】 鯨も魚、白魚も魚 【読み方】 くじらもさかな、しらうおもさかな 【意味】 大きい鯨でも小さな白魚でも魚であることには違いないから、形の大小で差別してはいけないというこ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「鯨に鯱」の意味 【ことわざ】 鯨に鯱 【読み方】 くじらにしゃちほこ 【意味】 邪険にされても、どこまでもつきまとい害をなすことのたとえ。 「鯨に鯱」の解説 「鯨に鯱」の使い方 「鯨に鯱」の例文 ノルマが大変らしいが、...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「愚者の百行より知者の居眠り」の意味(類義語) 【ことわざ】 愚者の百行より知者の居眠り 【読み方】 ぐしゃのひゃっこうよりちしゃのいねむり 【意味】 愚か者がいろいろやっても、賢い人の居眠りにも劣るということ。 【類義...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「孔雀は羽ゆえ人に捕らる」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 孔雀は羽ゆえ人に捕らる 【読み方】 くじゃくははねゆえひとにとらる 【意味】 美点や長所があるがために災いを招くこと。 【語源・由来】 孔雀は羽が美しい...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「九尺二間に戸が一枚」の意味 【ことわざ】 九尺二間に戸が一枚 【読み方】 くしゃくにけんにとがいちまい 【意味】 狭く粗末な家のこと。 「九尺二間に戸が一枚」の解説 「九尺二間に戸が一枚」の使い方 「九尺二間に戸が一枚...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「櫛の歯を挽く」の意味(語源由来) 【ことわざ】 櫛の歯を挽く 【読み方】 くしのはをひく 【意味】 物事や人々の往来が絶え間なく続くこと。 【語源・由来】 櫛の歯を作るとき、次々に挽くように削ることから。 「櫛の歯を挽...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「腐れ木は柱と成らず」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 腐れ木は柱と成らず 【読み方】 くされぎははしらとならず 【意味】 無能な人は、その地位に居続けることができないということ。 【語源・由来】 腐った木は柱に使...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「腐れ縁は離れず」の意味(類義語) 【ことわざ】 腐れ縁は離れず 【読み方】 くされえんははなれず 【意味】 悪縁は断ち切るのが難しいということ。 【類義語】 ・悪縁契りちぎ深し 「腐れ縁は離れず」の解説 「腐れ縁は離れ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「草、囹圄に満つ」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 草、囹圄に満つ 【読み方】 くさ、れいごにみつ 【意味】 うまく統治され犯罪がないこと。 【語源・由来】 牢屋に犯罪者がいないため、中に雑草が生い茂るとい...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「腐り縄に馬を繋ぐ」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 腐り縄に馬を繋ぐ 【読み方】 くさりなわにうまをつなぐ 【意味】 頼りにならないこと。 【語源・由来】 腐った縄で馬をつないでもすぐ切れてしまうことから。 【...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「腐り縄にも取り所」の意味 【ことわざ】 腐り縄にも取り所 【読み方】 くさりなわにもとりどころ 【意味】 捨てるしかなようなものでも使い方次第で役に立つということ。 「腐り縄にも取り所」の解説 「腐り縄にも取り所」の使...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「楔を以て楔を抜く」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 楔を以て楔を抜く 【読み方】 くさびをもってくさびをぬく 【意味】 害を取り除くために害を用いることのたとえ。 【語源・由来】 一度打った楔を抜くには別の楔を...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「臭い者身知らず」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 臭い者身知らず 【読み方】 くさいものみしらず 【意味】 自分の欠点は自分では気が付かないものだということ。 【語源・由来】 自分の身から出る悪臭に自分では気が...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「臭い物に蠅たかる」の意味(出典・語源由来・類義語) 【ことわざ】 臭い物に蠅たかる 【読み方】 くさいものにはえたかる 【意味】 悪い人のもとには悪い人が集まってくる。 【出典】 京都いろはがるたの一つ 【語源・由来】...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「苦言は薬なり、甘言は疾なり」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 苦言は薬なり、甘言は疾なり 【読み方】 くげんはくすりなり、かんげんはやまいなり 【意味】 耳が痛く好ましくない言葉は薬になり、こびへつらう言葉は毒や害...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「公家の位倒れ」の意味 【ことわざ】 公家の位倒れ 【読み方】 くげのくらいだおれ 【意味】 身分が高く偉そうに虚勢を張っていても、内実は火の車で地位に応じた権威が保てないこと。 「公家の位倒れ」の解説 「公家の位倒れ」...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「公家にも襤褸」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 公家にも襤褸 【読み方】 くげにもつづれ 【意味】 見た目でその人の地位や品位が判断されるということ。 【語源・由来】 身分が高い人でも、粗末な服装だと卑しく見え...

「く」で始まることわざ

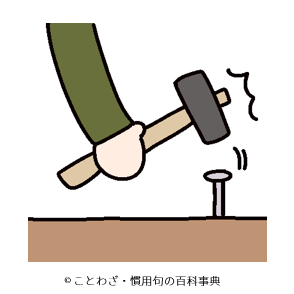

「く」で始まることわざ「釘の曲がりは鉄鎚で直せ」の意味(語源由来) 【ことわざ】 釘の曲がりは鉄鎚で直せ 【読み方】 くぎのまがりはかなづちでなおせ 【意味】 悪癖や悪習は厳しく直せということ。 【語源・由来】 曲った釘はたたかなければ直せな...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「釘の裏を返す」の意味(語源由来) 【ことわざ】 釘の裏を返す 【読み方】 くぎのうらをかえす 【意味】 間違いのないよう念には念を入れること。 【語源・由来】 打った釘の先が裏側に出たのを打ち曲げて抜けないようにする意...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「食おうとて痩せる」の意味 【ことわざ】 食おうとて痩せる 【読み方】 くおうとてやせる 【意味】 食費のために、やせ細るほど苦しむこと。 「食おうとて痩せる」の解説 「食おうとて痩せる」の使い方 「食おうとて痩せる」の...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「食うべき折に食わざるは粮なき者となる」の意味(語源由来) 【ことわざ】 食うべき折に食わざるは粮なき者となる 【読み方】 くうべきおりにくわざるはかてなきものとなる 【意味】 チャンスは逃してはいけない。 【語源・由来...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「食うに倒れず病むに倒れる」の意味 【ことわざ】 食うに倒れず病むに倒れる 【読み方】 くうにたおれずやむにたおれる 【意味】 食費が増え破産することはないが、医療費で破産することは多い。病には勝てないということ。 「食...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「食うた餅より心持ち」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 食うた餅より心持ち 【読み方】 くうたもちよりこころもち 【意味】 もらった物より相手の気持ちをありがたく思う。 【類義語】 ・搗いた餅より心持ち ・米の飯よ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「食うことは今日食い、言うことは明日言え」の意味 【ことわざ】 食うことは今日食い、言うことは明日言え 【読み方】 くうことはきょうくい、いうことはあすいえ 【意味】 食べ物は早めに食べた方良いが、発言はよく考えてからの...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「食い物のあるのに鉄砲汁」の意味(語源由来) 【ことわざ】 食い物のあるのに鉄砲汁 【読み方】 くいもののあるのにてっぽうじる 【意味】 物好きな人やいかもの食いをする変わり者への皮肉。 【語源・由来】 他にも食べるもの...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「食い物と念仏は一口ずつ」の意味(類義語) 【ことわざ】 食い物と念仏は一口ずつ 【読み方】 くいものとねんぶつはひとくちずつ 【意味】 念仏を全員で口々に唱えるように、食べ物を一口ずつ分け合えという教え。 【類義語】 ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「食いつく犬は吠えつかぬ」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 食いつく犬は吠えつかぬ 【読み方】 くいつくいぬはほえつかぬ 【意味】 真に能力のあるものや自信のあるものはむやみに騒ぎ立てないということ。 【語源・由...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「苦あれば楽あり」の意味(類義語) 【ことわざ】 苦あれば楽あり 【読み方】 くあればらくあり 【意味】 人生の苦楽はどちらかに偏ることはないということ。苦しいことがあれば楽しいことがある。 【類義語】 ・楽は苦の種苦は...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「来る者は拒むこと勿れ、去る者は追うこと勿れ」の意味(出典・語源由来・類義語) 【ことわざ】 来る者は拒むこと勿れ、去る者は追うこと勿れ 【読み方】 くるものはこばむことなかれ、さるものはおうことなかれ 【意味】 去るの...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「黒い雲が出ると雨」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 黒い雲が出ると雨 【読み方】 くろいくもがでるとあめ 【意味】 黒い雲が出ると雨が降りやすい。 【語源・由来】 黒い雲は水や氷の粒が多く含まれ、入りきらずに重...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「櫛が通りにくいときは雨」の意味(語源由来) 【ことわざ】 櫛が通りにくいときは雨 【読み方】 くしがとおりにくいときはあめ 【意味】 髪の毛に櫛が通りにくいときは、多湿で雨になりやすいということ。 【語源・由来】 多湿...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「草腐しの雨は七日続く」の意味(語源由来) 【ことわざ】 草腐しの雨は七日続く 【読み方】 くさくたしのあめはなぬかつづく 【意味】 草を腐らせるほど秋雨が何日も続く。 【語源・由来】 秋雨は季節の変わり目の雨で長く続く...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「首振り三年ころ八年」の意味 【ことわざ】 首振り三年ころ八年 【読み方】 くびふりさんねんころはちねん 【意味】 尺八を吹くのに、首を振って音の加減ができるようになるのに三年、さらに細かい指の動きによってころころという...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「葷酒山門に入るを許さず」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 葷酒山門に入るを許さず 【読み方】 くんしゅさんもんにいるをゆるさず 【意味】 ねぎやにんにくなどの臭いの強い野菜(葷)と酒は仏道修行の妨げになるので、寺...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子は人の美を成して、人の悪を成さず」の意味(出典) 【ことわざ】 君子は人の美を成して、人の悪を成さず 【読み方】 くんしはひとのびをなして、ひとのあくをなさず 【意味】 君子は、人に美点や長所があればそれを助けて伸...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子は諸を己に求め、小人は諸を人に求む」の意味(出典) 【ことわざ】 君子は諸を己に求め、小人は諸を人に求む 【読み方】 くんしはこれをおのれにもとめ、しょうじんはこれをひとにもとむ 【意味】 君子は自分の身に起きた全...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子は義に喩り、小人は利に喩る」の意味(出典) 【ことわざ】 君子は義に喩り、小人は利に喩る 【読み方】 くんしはぎにさとり、しょうじんはりにさとる 【意味】 物事を処理するにあたって、君子の頭にまず浮かぶのは、自分の...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ【ことわざ】 食わず嫌い 【読み方】 くわずぎらい 【意味】 ①食べたこともないのに、その物を食べるのを嫌うこと。また、その人。 ②物事の実情を知らないのに、わけもなく嫌うこと。また、その人。 【類義語】 食べず嫌い 「...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「暮れぬ先の提灯」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 暮れぬ先の提灯 【読み方】 くれぬさきのちょうちん 【意味】 日が暮れる前から提灯に火を入れて持ち歩くのは用心がよいようだが、手回しがよすぎて間が抜けている。必要...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「雲を掴むよう」の意味(語源由来) 【ことわざ】 雲を掴むよう 【読み方】 くもをつかむよう 【意味】 物事があまりにもよくわからなくて現実味がなく、とらえどころのないこと。 【語源由来】 雲はつかめそうに見えるが、実際...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「唇亡びて歯寒し」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 唇亡びて歯寒し 【読み方】 くちびるほろびてはさむし 【意味】 唇がなくなると歯が寒くなるということで、助け合っている者の一方が滅びると他方まで危うくなる...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「楔を打ち込む」の意味 【ことわざ】 楔を打ち込む 【読み方】 くさびをうちこむ 【意味】 敵陣に攻め入って敵の勢力を二分する。また敵の勢力の中に自分の勢力を打ち立てる。 「楔を打ち込む」の解説 「楔を打ち込む」の使い方...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「草木も靡く」の意味(類義語) 【ことわざ】 草木も靡く 【読み方】 くさきもなびく 【意味】 威勢が強く、まわりのものがすべてなびき従う。 【類義語】 飛ぶ鳥を落とす勢い 「草木も靡く」の解説 「草木も靡く」の使い方 ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「軍門に降る」の意味(語源由来) 【ことわざ】 軍門に降る 【読み方】 ぐんもんにくだる 【意味】 戦争に負け、降参する。また、競争や試合などに負ける。 【語源・由来】 「軍門」は、陣営の入り口のこと。投降して敵の軍門に...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「櫛の歯が欠けたよう」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 櫛の歯が欠けたよう 【読み方】 くしのはがかけたよう 【意味】 並んでいるべきものが、ところどころ欠けているようす。 【語源・由来】 櫛の歯が折れて...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「草葉の陰で喜ぶ」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 草葉の陰で喜ぶ 【読み方】 くさばのかげでよろこぶ 【意味】 墓の下またはあの世で、亡くなった人が喜んでいるという事。 【語源・由来】 「草葉の陰」は草の葉の下...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ【ことわざ】 口も八丁手も八丁 【読み方】 くちもはっちょうてもはっちょう 【意味】 しゃべることもすることも達者なこと。口八丁手八丁。 【語源・由来】 「八丁」は、八つの道具を使いこなす意。物事に巧みなこと。 【類義語...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ【ことわざ】 口は災いの元 【読み方】 くちはわざわいのもと 【意味】 不用意な発言は身を滅ぼす要因となることもあり、言葉が自らに災難をもたらすことも多いため、十分に慎むべきだという事。 【出典】 中国の類書『古今事文類...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口は禍の門」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 口は禍の門 【読み方】 くちはわざわいのかど 【意味】 不用意な発言は身を滅ぼす要因になるため、発する言葉は十分に慎むべきだという事。何気なく言った言...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口に蜜あり腹に剣あり」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 口に蜜あり腹に剣あり 【読み方】 くちにみつありはらにけんあり 【意味】 口先ではうまいことを言いながら、心の中では陥れようと陰謀を...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず」の意味(出典・英語訳) 【ことわざ】 君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず 【読み方】 くんしはわしてどうぜず、しょうじんはどうじてわせず 【意味】 立派な人は、意見が一致すれ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子は豹変す」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 君子は豹変す 【読み方】 くんしはひょうへんす 【意味】 教養人がはっきりと過ちを改め、善を行なうさまのきわだっていること。 【出典】 「易経(天文・地理・人...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「君子の交わりは淡きこと水の如し」の意味(語源由来・出典・対義語・英語訳) 【ことわざ】 君子の交わりは淡きこと水の如し 【読み方】 くんしのまじわりはあわきことみずのごとし 【意味】 教養があり物事をよくわきまえた人ど...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ【ことわざ】 君子危うきに近寄らず 【読み方】 くんしあやうきにちかよらず 【意味】 教養があり徳のあるひとは、身を慎んで危険なものごとにむやみにちかよらないということ。 【出典】 「春秋公羊伝」 【類義語】 ・君子危う...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「苦しい時の神頼み」とは 読み方・意味 ことわざ:苦しい時の神頼み 読み方:くるしいときのかみだのみ 意味:普段は神仏を信じない人が、苦しいときだけ神仏にすがること。転じて、普段は疎遠にしている人や義理を欠いている人に対...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「暗闇の鉄砲」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 暗闇の鉄砲 【読み方】 くらやみのてっぽう 【意味】 向こう見ずにことを行うたとえ。狙い定めようのない暗闇に鉄砲を撃つ意から。 【類義語】 ・暗中的を射る 【英語訳】...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「国破れて山河あり」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 国破れて山河あり 【読み方】 くにやぶれてさんがあり 【意味】 内乱や戦いで国は滅び、城はもとの姿ではないが、自然はそのままだ。 国の戦乱と自然の悠久とを対比...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「苦肉の策」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 苦肉の策 【読み方】 くにくのさく 【意味】 自分の体を苦しめてまでも、敵をはかり欺くこと。または苦し紛れの手段。 【語源・由来】 敵を欺くために、わざ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「孔子の倒れ」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 孔子の倒れ 【読み方】 くじのたおれ 【意味】 孔子のような聖人でも失敗することがあるということ。 【語源・由来】 孔子ほどの聖人君子でもつまづくこ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「草を打って蛇を驚かす」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 草を打って蛇を驚かす 【読み方】 くさをうってへびをおどろかす 【意味】 草むらを棒などで打ち、潜んでいた蛇を驚かすことで、何気なくしたことが思い...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「草木も眠る丑三つ時」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 草木も眠る丑三つ時 【読み方】 くさきもねむるうしみつどき 【意味】 とてもひっそりと静まり返って、お化けでも出そうな気味の悪い真夜中のこと。 【語源・由来...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「愚公山を移す」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 愚公山を移す 【読み方】 ぐこうやまをうつす 【意味】 地味な努力でも、たゆまず続ければ、どんな大事でも成し遂げることができるというたとえ。 【語源...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「空谷の跫音」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 空谷の跫音 【読み方】 くうこくのきょうおん 【意味】 人の気配がなかった静かな谷間で聞く足音のことで、寂しい日々を送っているところへ訪問客があったり、便りがあ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「蛇の口裂け」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 蛇の口裂け 【読み方】 くちなわのくちさけ 【意味】 欲深さで身を滅ぼすこと。 【語源・由来】 欲深い蛇は、自分の口より大きなものを飲みこもうとして...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口では大阪の城も建つ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 口では大阪の城も建つ 【読み方】 くちではおおさかのしろもたつ 【意味】 口先だけでは、どんなに立派なことでも言える事。また言うのは簡単だが...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「口自慢の仕事下手」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 口自慢の仕事下手 【読み方】 くちじまんのしごとべた 【意味】 口は達者だが、仕事ができないこと。 【語源・由来】 多弁な人は口ばかり...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「管を巻く」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 管を巻く 【読み方】 くだをまく 【意味】 酒に酔ったときなどに、とりとめのない事や不平不満など訳の分からない事を、ぐだぐだといつまでも際限なく言う事。...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「癖ある馬に乗りあり」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 癖ある馬に乗りあり 【読み方】 くせあるうまにのりあり 【意味】 一癖ある者でも扱い方次第で個性を生かすことができる。 【語源・由来】...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「癖ある馬に能あり」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 癖ある馬に能あり 【読み方】 くせあるうまにのうあり 【意味】 癖のあるものには必ず何らかの取柄がある。 【語源・由来】 悍馬は、気が...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「薬より養生」の意味(英語) 【ことわざ】 薬より養生 【読み方】 くすりよりようじょう 【意味】 病気になって薬にたよるより、日ごろから養生して健康を保つように心がけよということ。 【英語】 Better wait o...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「薬も過ぎれば毒となる」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 薬も過ぎれば毒となる 【読み方】 くすりもすぎればどくとなる 【意味】 病気に効く薬も限度を越して飲むと、かえって害をもたらしてしまう。「薬も過ぎれば毒にな...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「腐っても鯛」とは 読み方・意味 ことわざ:腐っても鯛 読み方:くさってもたい 意味:もともと立派なものは、少し落ち目になってもその価値を失わない。 「腐っても鯛」とは、もともと立派で価値のあるものは、たと...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「臭い物に蓋をする」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 臭い物に蓋をする 【読み方】 くさいものにふたをする 【意味】 悪事や醜聞が他にもれないよう、一時しのぎの手立てで隠そうとするとたえ。 ...