【糟糠の妻】の意味と使い方や例文(語源由来・出典・類義語・英語訳)

「糟糠の妻」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 糟糠の妻 【読み方】 そうこうのつま 【意味】 貧しく苦しかったころから、ともに苦労をして長年連れ添ってきた妻のこと。 【語源・由来】 後漢の光武帝が寡...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「糟糠の妻」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 糟糠の妻 【読み方】 そうこうのつま 【意味】 貧しく苦しかったころから、ともに苦労をして長年連れ添ってきた妻のこと。 【語源・由来】 後漢の光武帝が寡...

「ろ」で始まることわざ

「ろ」で始まることわざ【ことわざ】 老婆心 【読み方】 ろうばしん 【意味】 度をこして、必要以上に世話を焼いたり心配したりすること。 おせっかいのこと。 【語源・由来】 おもに、人に忠告するときに、自分の親切をへりくだっていう言葉。 おばあ...

「れ」で始まることわざ

「れ」で始まることわざ【ことわざ】 連理の枝 【読み方】 れんりのえだ 【意味】 男女の仲や、夫婦の仲がよいことのたとえ。 【語源・由来】 連理の枝とは、根元は別々だが途中で枝がくっついて、木目が一つになった木のこと。 「長恨歌(ちょうごんか...

「れ」で始まることわざ

「れ」で始まることわざ【ことわざ】 連木で腹を切る 【読み方】 れんぎではらをきる 【意味】 到底できない、不可能なことのたとえ。 【語源・由来】 「連木(れんぎ)」とは、すりこぎのこと。すりこぎとは、すり鉢で物をつぶす時に使う棒のこと。連木...

「れ」で始まることわざ

「れ」で始まることわざ【ことわざ】 歴史は繰り返す 【読み方】 れきしはくりかえす 【意味】 人間の本質というものは、いつの時代も変わらないことから、過去に合ったことは再び繰り返されるということ。 【語源・由来】 古代ローマの歴史家、クルティ...

「れ」で始まることわざ

「れ」で始まることわざ【ことわざ】 例外のない規則はない 【読み方】 れいがいのないきそくはない 【意味】 どんな規則にも、規則に当てはまらない例外というものがあるということ。 物事は理屈だけでは律することはできないということ。 【語源・由来...

「る」で始まることわざ

「る」で始まることわざ「瑠璃も玻璃も照らせば光る」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 瑠璃も玻璃も照らせば光る 【読み方】 るりもはりもてらせばひかる 【意味】 すぐれた人物はどこにいても目立つということ。また、すぐれた才能や素質を持っ...

「る」で始まることわざ

「る」で始まることわざ【ことわざ】 ルビコン川を渡る 【読み方】 るびこんがわをわたる 【意味】 重大な決断をすることのたとえ。 【語源・由来】 「ルビコン」とは、イタリアの川の名前。イタリア語の「Rubicone」は、現在のフィウミチーノ川...

「る」で始まることわざ

「る」で始まることわざ【ことわざ】 類を以て集まる 【読み方】 るいをもってあつまる 【意味】 性質が似ていたり、趣味が似ていたりすると、自然に寄り集まるということ。 【類義語】 ・類は友を呼ぶ(るいはともをよぶ) ・同気相求む(どうきあいも...

「る」で始まることわざ

「る」で始まることわざ【ことわざ】 累卵の危うき 【読み方】 るいらんのあやうき 【意味】 とても不安定で、危険なことのたとえ。 【語源・由来】 「累卵(るいらん)」とは、卵を積み重ねるという意味。 卵を積み重ねると、不安定でいつ崩れるかわか...

「り」で始まることわざ

「り」で始まることわざ【ことわざ】 綸言汗の如し 【読み方】 りんげんあせのごとし 【意味】 一度口にした君主の言は取り消すことができない。 【語源・由来】 「上方いろはがるた(京都)」の中のひとつ。 流れ出た汗は体内に再び戻らないことから。...

「り」で始まることわざ

「り」で始まることわざ【ことわざ】 両雄並び立たず 【読み方】 りょうゆうならびたたず 【意味】 英雄が二人現れると、必ず争うことになってしまって、どちらか一方は倒れることになるというたとえ。 【語源・由来】 楚(そ)の項羽(こうう)軍が漢を...

「り」で始まることわざ

「り」で始まることわざ「遼東の豕」の意味とは?(出典・故事・類義語・英語訳) 【ことわざ】 遼東の豕 【読み方】 りょうとうのいのこ 【意味】 世の中のことを知らずに、自分だけが得意になること。独りよがり。 【出典】 「後漢書ごかんじょ」朱浮...

「り」で始まることわざ

「り」で始まることわざ【ことわざ】 両手に花 【読み方】 りょうてにはな 【意味】 すばらしいものを二つ同時に手に入れることのたとえ。 また、一人の男性が二人の女性を独り占めにしていることのたとえ。 【語源・由来】 美しいものや、すばらしいも...

「り」で始まることわざ

「り」で始まることわざ【ことわざ】 梁山泊 【読み方】 りょうざんぱく 【意味】 豪傑や野心家の集合する所。 【語源・由来】 もとは、中国山東省西部の梁山のふもとにあった沼の名前のこと。 「水滸伝(すいこでん)」は、十二世紀初めに宋江らの盗賊...

「り」で始まることわざ

「り」で始まることわざ【ことわざ】 燎原の火 【読み方】 りょうげんのひ 【意味】 防ぎようもないほど勢いよく、事が広がっていくたとえ。 とくに、悪事や騒乱などが、すさまじい勢いで広がることのたとえ。 【語源・由来】 野原に火が付くと、勢いよ...

「り」で始まることわざ

「り」で始まることわざ【ことわざ】 凌雲の志 【読み方】 りょううんのこころざし 【意味】 世俗を超越した高い志のこと。 また、立身出世しようとする志のこと。 【語源・由来】 「凌雲(りょううん)」とは、雲を凌ぐほど高いこと。「陵雲」とも書く...

「り」で始まることわざ

「り」で始まることわざ【ことわざ】 柳眉を逆立てる 【読み方】 りゅうびをさかだてる 【意味】 とても美しい人が、怒って眉をつりあげていることのたとえ。 【語源・由来】 「柳眉(りゅうび)」とは、柳の葉のように細くて美しい眉のこと。 【類義語...

「り」で始まることわざ

「り」で始まることわざ【ことわざ】 流星光底長蛇を逸す 【読み方】 りゅうせいこうていちょうだをいっす 【意味】 惜しいところで大物をとり逃すこと。好機を逃すこと。 【語源・由来】 山陽詩鈔「流星光底に長蛇を逸せるは」から。 【英語訳】 A ...

「り」で始まることわざ

「り」で始まることわざ【ことわざ】 柳絮の才 【読み方】 りゅうじょのさい 【意味】 文才のある女性をほめる言葉。 【語源・由来】 中国晋(しん)の時代に、にわかに降り出した雪を「空から塩をまいた」など風流なたとえをしたが、王凝之(おうぎょう...

「り」で始まることわざ

「り」で始まることわざ【ことわざ】 竜虎相搏つ 【読み方】 りゅうこあいうつ 【意味】 実力の伯仲した強豪同士が相対して争うこと。 【語源・由来】 実力の伯仲した者同士が争うこと。 「竜虎(りゅうこ)」は、「りょうこ」とも読む。 【類義語】 ...

「り」で始まることわざ

「り」で始まることわざ【ことわざ】 溜飲が下がる 【読み方】 りゅういんがさがる 【意味】 痛快なことがあって、不平不満が解消してすっきりした気分になること。 【語源・由来】 「溜飲(りゅういん)」とは、胃の消化が悪いときに、胸やけがして口に...

「り」で始まることわざ

「り」で始まることわざ【ことわざ】 理に勝って非に落ちる 【読み方】 りにかってひにおちる 【意味】 正しいことを主張して、こちらの理屈が勝っていても、そのために損をしたり、不利な立場に陥ったりすることがあるというたとえ。 正論が必ず勝つとは...

「り」で始まることわざ

「り」で始まることわざ【ことわざ】 律儀者の子沢山 【読み方】 りちぎもののこだくさん 【意味】 生真面目で義理堅い人は、品行方正で夫婦仲が良いので、子供が多くなるということ。 【語源・由来】 「律義者(りちぎもの)」とは、真面目で義理堅い人...

「り」で始まることわざ

「り」で始まることわざ【ことわざ】 六馬和せざれば造父も以て遠きを致す能わず 【読み方】 りくばわせざればぞうほももってとおきをいたすあたわず 【意味】 何事でも、ひとりひとりが心をひとつにして、協力しなければ、成し遂げることはできないという...

「り」で始まることわざ

「り」で始まることわざ【ことわざ】 理屈と膏薬はどこへでもつく 【読み方】 りくつとこうやくはどこへでもつく 【意味】 どんなことでも、もっともらしい理屈をつけることはできるというたとえ。 【語源・由来】 膏薬(こうやく)とは、動物などのあぶ...

「り」で始まることわざ

「り」で始まることわざ「李下に冠を正さず」の意味とは?(類義語) 【ことわざ】 李下に冠を正さず 【読み方】 りかにかんむりをたださず 【意味】 人から疑われるような、まぎらわしい行動は避けよというたとえ。 【類義語】 ・李下の冠(りかのかん...

「ら」で始まることわざ

「ら」で始まることわざ【ことわざ】 落花流水の情 【読み方】 らっかりゅうすいのじょう 【意味】 男と女が、お互いに慕い合う気持ちがあること。 【語源・由来】 落ちる花は水に浮かんで流れたいと思い、流れゆく水は散り落ちる花を浮かべて流れていき...

「ら」で始まることわざ

「ら」で始まることわざ【ことわざ】 落花枝に返らず、破鏡再び照らさず 【読み方】 らっかえだにかえらず、はきょうふたたびてらさず 【意味】 一度損なわれてしまったもとは、再び元に戻ることはないということ。 別れた夫婦や、こわれてしまった男女の...

「ら」で始まることわざ

「ら」で始まることわざ【ことわざ】 洛陽の紙価を高める 【読み方】 らくようのしかをたかめる 【意味】 著書が大評判で、売れ行きが非常に良いこと。 【語源・由来】 「洛陽(らくよう)」とは、中国河南省の都市。多くの王朝の都となった。 【出典】...

「め」で始まることわざ

「め」で始まることわざ【ことわざ】 目には目を歯には歯を 【読み方】 めにはめをはにははを 【意味】 自分が受けた害と同じことをして、仕返しをすること。 【語源・由来】 目を傷つけられたら、相手の目を傷つけて、歯を折られたら、相手の歯を折ると...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 目と鼻の先 【読み方】 めとはなのさき 【意味】 距離がすぐ近いということ。 【語源・由来】 目と鼻の間が、とても近いことから。 【類義語】 ・目と鼻 ・目と鼻の間 ・目睫もくしょうの間かん 【英語訳】 It...

「め」で始まることわざ

「め」で始まることわざ【ことわざ】 目高も魚の内 【読み方】 めだかもととのうち 【意味】 どんなに取るに足らないものでも、仲間にはちがいないということ。 【語源・由来】 めだかのように小さな魚でも、魚にはちがいないということから。 【類義語...

「め」で始まることわざ

「め」で始まることわざ【ことわざ】 目白押し 【読み方】 めじろおし 【意味】 たくさんの人が詰めかけて、ぎっしり並ぶことや、集まること。 また、次から次へと押しかけること。 物事が続くこと。 【語源・由来】 メジロという鳥は、まるで押し合っ...

「め」で始まることわざ

「め」で始まることわざ【ことわざ】 目から鱗が落ちる 【読み方】 めからうろこがおちる 【意味】 何かがきっかけになって、急に物事の実態などがよく見え、理解できるようになるたとえ。 【出典】 新約聖書「使徒行伝」第9章より。 【語源・由来】 ...

「め」で始まることわざ

「め」で始まることわざ【ことわざ】 名馬に癖あり 【読み方】 めいばにくせあり 【意味】 すぐれた才能を持つ人には、強い個性や癖があることが多いということ。 また、個性がなくおとなしい者は、非凡な働きはできないということ。 【語源・由来】 名...

「め」で始まることわざ

「め」で始まることわざ【ことわざ】 名人は人を謗らず 【読み方】 めいじんはひとをそしらず 【意味】 名人ともなると、人の欠点や弱点をけなすようなことはしないということ。 【語源・由来】 名人は人をうらやんだり、ねたんだりする必要がないことか...

「む」で始まることわざ

「む」で始まることわざ【ことわざ】 無用の用 【読み方】 むようのよう 【意味】 役に立たないとされているものが、実は大事な役割を果たしていること。 また、役に立たないことが、有用であること。 【語源・由来】 「無用(むよう)」とは、役に立た...

「む」で始まることわざ

「む」で始まることわざ【ことわざ】 娘一人に婿八人 【読み方】 むすめひとりにむこはちにん 【意味】 ひとつしかない物事に、それを欲しかったり希望したりする者が多いということ。 【語源・由来】 ひとりしかいない娘に対して、婿になりたいと希望す...

「む」で始まることわざ

「む」で始まることわざ【ことわざ】 昔千里も今一里 【読み方】 むかしせんりもいまいちり 【意味】 優れた人物も年を取れば能力が凡人にも劣るということ。 【語源・由来】 昔は一日で千里を行くことができた駿馬が、今は一里しか行けないという意から...

「む」で始まることわざ

「む」で始まることわざ【ことわざ】 六日の菖蒲十日の菊 【読み方】 むいかのあやめとおかのきく 【意味】 時期に遅れてしまい、いまさら役に立たないことのたとえ。 【語源・由来】 五月六日の菖蒲では五月五日の端午の節句に間に合わないし、九月十日...

「み」で始まることわざ

「み」で始まることわざ「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ 【読み方】 みをすててこそうかぶせもあれ 【意味】 自分の命を捨てる覚悟で、思い切って飛び込むことではじめて...

「み」で始まることわざ

「み」で始まることわざ【ことわざ】 見るは法楽 【読み方】 みるはほうらく 【意味】 いろいろ見ることは楽しみであること。また、見て楽しむだけならただであること。 【語源・由来】 「法楽(ほうらく)」は、社寺で神仏への手向けにする歌舞音楽。転...

「み」で始まることわざ

「み」で始まることわざ【ことわざ】 身も蓋も無い 【読み方】 みもふたもない 【意味】 言動があからさまで、風情がないこと。 また、率直すぎて話が続けられないこと。 【語源・由来】 「身(み)」とは、物を入れる器のこと。 身と蓋からなっている...

「み」で始まることわざ

「み」で始まることわざ【ことわざ】 耳学問 【読み方】 みみがくもん 【意味】 自分で修得したものでなく、人から聞いて得た知識。聞きかじった知識。耳学 (じがく) 。 【語源・由来】 他人の話を聞いただけで得た知識ということ。 【類義語】 −...

「み」で始まることわざ

「み」で始まることわざ「実るほど頭の下がる稲穂かな」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 実るほど頭の下がる稲穂かな 【読み方】 みのるほどあたまのさがるいなほかな 【意味】 すぐれた人物ほど、謙虚になるものだというたとえ。 【語...

「み」で始まることわざ

「み」で始まることわざ【ことわざ】 水は方円の器に随う 【読み方】 みずはほうえんのうつわにしたがう 【意味】 人は置かれている環境や、つきあっている友人しだいで、良くも悪くもなるというたとえ。 【語源・由来】 「方円(ほうえん)」とは、四角...

「み」で始まることわざ

「み」で始まることわざ「水の泡」の意味とは?(類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 水の泡 【読み方】 みずのあわ 【意味】 今までの努力や苦労が、すべて無駄になってしまうことのたとえ。 【類義語】 ・水の泡となる ・水泡すいほうに帰す ・...

「み」で始まることわざ

「み」で始まることわざ「見ざる聞かざる言わざる」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 見ざる聞かざる言わざる 【読み方】 みざるきかざるいわざる 【意味】 人の欠点や短所、過ちや、自分にとって都合の悪いことは、見ない、聞かない、言わないほ...

「み」で始まることわざ

「み」で始まることわざ【ことわざ】 右と言えば左 【読み方】 みぎといえばひだり 【意味】 人の言うことにすべて反対すること。 【語源・由来】 人が右だと言うと、左と答えるように、反対をすること。 【類義語】 ・ああ言えばこう言う(ああいえば...

「ま」で始まることわざ

「ま」で始まることわざ【ことわざ】 真綿に針を包む 【読み方】 まわたにはりをつつむ 【意味】 表向きはやさしい態度で人に接しているけれど、ほんとうは意地の悪さを隠し持っている人のこと。 【語源・由来】 ふんわりとやわらかくて、心地よさそうな...

「ま」で始まることわざ

「ま」で始まることわざ【ことわざ】 待つ間が花 【読み方】 まつまがはな 【意味】 あれこれ想像しながら、期待に胸をふくらませて待っている間が、いちばん楽しいもので、現実になってみるとそれほどでもないことが多いということ。 【語源・由来】 「...

「ま」で始まることわざ

「ま」で始まることわざ【ことわざ】 先ず隗より始めよ 【読み方】 まずかいよりはじめよ 【意味】 遠大な事業は、まず身近なところから始めよということ。また、何事もまず言い出した者から始めよということ。 【語源・由来】 中国の戦国時代に、燕の昭...

「ま」で始まることわざ

「ま」で始まることわざ【ことわざ】 負け犬の遠吠え 【読み方】 まけいぬのとおぼえ 【意味】 才能や力が相手より下の者が、かげで悪口や負け惜しみを言うこと。 【語源・由来】 弱い犬は、強そうな犬や人間には遠くで尻込みしながら吠えることから。 ...

「ほ」で始まることわざ

「ほ」で始まることわざ【ことわざ】 煩悩の犬は追えども去らず 【読み方】 ぼんのうのいぬはおえどもさらず 【意味】 欲望などの煩悩というものは、払っても払っても心から離れないということのたとえ。 【語源・由来】 いくら追い払っても、犬がまとわ...

「ほ」で始まることわざ

「ほ」で始まることわざ【ことわざ】 盆と正月が一緒に来たよう 【読み方】 ぼんとしょうがつがいっしょにきたよう 【意味】 うれしいことが重なること、また非常に忙しいことのたとえ。 【語源・由来】 昔の奉公人は、お盆とお正月しか休みがもらえなか...

「ほ」で始まることわざ

「ほ」で始まることわざ【ことわざ】 惚れて通えば千里も一里 【読み方】 ほれてかよえばせんりもいちり 【意味】 愛しい相手に会いに行く時には、どんなに遠い道のりでも苦にならないということ。 惚れた相手に対して、自分が好きですることは、どんな苦...

「ほ」で始まることわざ

「ほ」で始まることわざ【ことわざ】 惚れた欲目 【読み方】 ほれたよくめ 【意味】 好きになった相手のことは、実際以上によく見てしまい、欠点まで長所に見えてしまうということ。 【語源・由来】 惚れてしまうと、なんでもひいき目に見てしまうこと。...

「ほ」で始まることわざ

「ほ」で始まることわざ「骨折り損の草臥れ儲け」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 骨折り損の草臥れ儲け 【読み方】 ほねおりぞんのくたびれもうけ 【意味】 苦労したにも関わらず、なんの利益もなくくたびれて疲労だけが残るということ。 【語...

「ほ」で始まることわざ

「ほ」で始まることわざ【ことわざ】 仏の顔も三度まで 【読み方】 ほとけのかおもさんどまで 【意味】 どんなに心の広い人でも、何度もひどいことをされれば、ついには怒りだすということ。 【語源・由来】 いかに温和な仏でも、顔を三度もなでられて、...

「ほ」で始まることわざ

「ほ」で始まることわざ「仏作って魂入れず」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 仏作って魂入れず 【読み方】 ほとけつくってたましいいれず 【意味】 せっかく作ったのに、重要なものが欠けているというたとえ。いちばん大切なものが、お...

「ほ」で始まることわざ

「ほ」で始まることわざ【ことわざ】 亡羊の嘆 【読み方】 ぼうようのたん 【意味】 学問の道が細分化しすぎてしまうことによって、真理を見失ってしまうことを嘆いたこと。 また、方針や方法がいろいろあって、その選択に迷ってしまうこと。 【語源・由...

「ほ」で始まることわざ

「ほ」で始まることわざ【ことわざ】 棒ほど願って針ほど叶う 【読み方】 ぼうほどねがってはりほどかなう 【意味】 望みは大きくても、実際には少ししか叶わないということのたとえ。 世の中は思い通りにはいかないということ。 【語源・由来】 棒ほど...

「ほ」で始まることわざ

「ほ」で始まることわざ【ことわざ】 棒に振る 【読み方】 ぼうにふる 【意味】 それまでしてきた努力や苦労を、無駄にしてしまうことのたとえ。 【語源・由来】 魚や青物を、天秤棒にかついで売り歩くことを「棒手振り(ぼてふり)」と言っていた。 棒...

「ほ」で始まることわざ

「ほ」で始まることわざ【ことわざ】 忙中閑あり 【読み方】 ぼうちゅうかんあり 【意味】 忙しい中にも、少しのひまや、ちょっと休憩できる時間はあるということ。 「忙中自ずから閑あり(ぼうちゅうおのずからかんあり)」ともいう。 【語源・由来】 ...

「ほ」で始まることわざ

「ほ」で始まることわざ【ことわざ】 坊主憎けりゃ袈裟まで憎い 【読み方】 ぼうずにくけりゃけさまでにくい 【意味】 ある人や物が憎いと思うと、それらに関わるものも全て憎いと思えてくるということのたとえ。 【語源・由来】 お坊さんを憎いと思うと...

「へ」で始まることわざ

「へ」で始まることわざ「ペンは剣よりも強し」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 ペンは剣よりも強し 【読み方】 ぺんはけんよりもつよし 【意味】 文章によって表される思想などは、世論を動かすことができるので、武力よりも強い力を持っている...

「へ」で始まることわざ

「へ」で始まることわざ「弁慶の泣き所」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 弁慶の泣き所 【読み方】 べんけいのなきどころ 【意味】 むこうずねのこと。 また、強い者の唯一の弱点や急所のこと。 【語源・由来】 豪傑な武蔵坊弁慶(む...

「へ」で始まることわざ

「へ」で始まることわざ「弁慶の立ち往生」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 弁慶の立ち往生 【読み方】 べんけいのたちおうじょう 【意味】 進退きわまること。 【語源・由来】 衣川の合戦に、弁慶が七つ道具を背負い大長刀を杖について、橋の...

「へ」で始まることわざ

「へ」で始まることわざ「屁を放って尻窄める」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 屁を放って尻窄める 【読み方】 へをひってしりすぼめる 【意味】 失敗をしたあとで、取りつくろったり、誤魔化そうとしたりすることのたとえ。 【語源・由来】 ...

「へ」で始まることわざ

「へ」で始まることわざ「蛇を画きて足を添う」の意味(出典・故事・類義語・英語訳) 【ことわざ】 蛇を画きて足を添う 【読み方】 へびをえがきてあしをそう 【意味】 つけくわえる必要のないこと。 【出典】 戦国策・斉 【故事】 中国の楚その国で...

「へ」で始まることわざ

「へ」で始まることわざ「蛇は竹の筒に入れても真っすぐにならぬ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 蛇は竹の筒に入れても真っすぐにならぬ 【読み方】 へびはたけのつつにいれてもまっすぐにならぬ 【意味】 生まれつき根性が曲がってい...

「へ」で始まることわざ

「へ」で始まることわざ「蛇の生殺し」の意味(語源由来) 【ことわざ】 蛇の生殺し 【読み方】 へびのなまごろし 【意味】 痛めつけて、半死半生のまま放っておくことのたとえ。 また、ものごとの決着をつけずに放っておくこと。 【語源・由来】 蛇を...

「へ」で始まることわざ

「へ」で始まることわざ「蛇の生殺しは人を噛む」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 蛇の生殺しは人を噛む 【読み方】 へびのなまごろしはひとをかむ 【意味】 痛めつけたまま、半死半生のままにしておいたことで、怨みを受けて害を招くと...

「へ」で始まることわざ

「へ」で始まることわざ「蛇の足より人の足見よ」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 蛇の足より人の足見よ 【読み方】 へびのあしよりひとのあしみよ 【意味】 無関係なことよりも、自分の身近なことについ考えるほうが大切だということのたとえ。...

「へ」で始まることわざ

「へ」で始まることわざ「蛇に見込まれた蛙」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 蛇に見込まれた蛙 【読み方】 へびにみこまれたかえる 【意味】 恐ろしいものや、苦手なものを前にしてしまって、恐ろしくて身動きが取れなくなってしまうと...

「へ」で始まることわざ

「へ」で始まることわざ「蛇に睨まれた蛙」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 蛇に睨まれた蛙 【読み方】 へびににらまれたかえる 【意味】 おそろしいものや、強いものを前にして、怖くて体が動かないことのたとえ。 【語源由来】 蛇に...

「へ」で始まることわざ

「へ」で始まることわざ「蛇に噛まれて朽ち縄に怖じる」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 蛇に噛まれて朽ち縄に怖じる 【読み方】 へびにかまれてくちなわにおじる 【意味】 度が過ぎるほどの用心をすること。 【語源・由来】 蛇に噛ま...

「へ」で始まることわざ

「へ」で始まることわざ「蛇に足無し魚に耳無し」の意味(出典・英語訳) 【ことわざ】 蛇に足無し魚に耳無し 【読み方】 へびにあしなしうおにみみなし 【意味】 蛇に足はない、魚に耳はない。当たり前だということ。 【出典】 「淮南子」説林訓から。...

「ち」で始まることわざ

「ち」で始まることわざ「知恵は万代の宝」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 知恵は万代の宝 【読み方】 ちえはばんだいのたから 【意味】 すぐれた知恵は、その人ひとりのものではなく、のちのちまで尊重されて役に立つ宝である...

「ち」で始まることわざ

「ち」で始まることわざ「知恵は小出しにせよ」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 知恵は小出しにせよ 【読み方】 ちえはこだしにせよ 【意味】 自分が持っている知恵を一度に出してしまっては、あとで苦境に立たされたときに打つ...

「ち」で始まることわざ

「ち」で始まることわざ「小さく生んで大きく育てる」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 小さく生んで大きく育てる 【読み方】 ちいさくうんでおおきくそだてる 【意味】 ものごとは小さく始めて、だんだんと大きく育てることが着実でよい...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「断腸の思い」の意味(出典・故事・英語訳) 【ことわざ】 断腸の思い 【読み方】 だんちょうのおもい 【意味】 はらわたが千切れるほどの深い悲しみのたとえ。 【出典】 「世説新語せせつしんご」黜免ちゅつめん 【故事】 「...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「断じて行えば鬼神も之を避く」の意味(出典・英語訳) 【ことわざ】 断じて行えば鬼神も之を避く 【読み方】 だんじておこなえばきしんもこれをさく 【意味】 決意を固くして断行すれば、何者もこれを妨げることはできない。 【...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「断琴の交わり」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 断琴の交わり 【読み方】 だんきんのまじわり 【意味】 最も心の通い合う友情。 【出典】 中国、春秋時代、琴の名手伯牙が自分の奏でる心を完全に理解した友人鍾子...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「断金の交わり」の意味(出典・語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 断金の交わり 【読み方】 だんきんのまじわり 【意味】 堅い友情で結ばれた、とても親しい交わりのこと。 【出典】 「易経えききょう(繫辞けいじ・上)...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「断機の戒め」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 断機の戒め 【読み方】 だんきのいましめ 【意味】 物事を途中でやめてしまってはならないという戒め。 【出典】 「列女伝」母儀 若き孟子が勉強半ばにして家に戻る...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「足るを知る者は富む」の意味(出典・類義語・英語) 【ことわざ】 足るを知る者は富む 【読み方】 たるをしるものはとむ 【意味】 満足を知る者は、生活が貧しくても精神的には豊かである。 【出典】 「老子」の「足るを知る者...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「矯めるなら若木のうち」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 矯めるなら若木のうち 【読み方】 ためるならわかぎのうち 【意味】 欠点や悪い癖を矯正しようと思ったら、若いうちのほうが柔軟性があってよいということ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「民は之に由らしむべし、之を知らしむべからず」の意味(語源由来・出典・英語訳) 【ことわざ】 民は之に由らしむべし、之を知らしむべからず 【読み方】 たみはこれによらしむべし、これをしらしむべからず 【意味】 人民を従わ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「玉に瑕」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 玉に瑕 【読み方】 たまにきず 【意味】 ほとんど完全で、それさえなければ満点なのにも関わらず、ほんの少しの欠点があること。 【語源・由来】 「論衡ろん...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「卵に目鼻」の意味(語源由来・対義語・英語訳) 【ことわざ】 卵に目鼻 【読み方】 たまごにめはな 【意味】 色白でかわいらしい顔立ちのことをいい、主に、女性や子供についていう。 【語源・由来】 卵に目鼻をつけたような色...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「狸寝入り」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 狸寝入り 【読み方】 たぬきねいり 【意味】 眠っているふりをすることのたとえ。都合の悪いときに、寝たふりをすること。 【語源・由来】 狸が寝ているふりをして、人を騙...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「他人の疝気を頭痛に病む」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 他人の疝気を頭痛に病む 【読み方】 たにんのせんきをずつうにやむ 【意味】 他人のことを心配しすぎてしまうこと。 人の頭痛に同情しすぎて...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「立てば芍薬座れば牡丹歩く姿は百合の花」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 立てば芍薬座れば牡丹歩く姿は百合の花 【読み方】 たてばしゃくやくすわればぼたんあるくすがたはゆりのはな 【意味】 女性の容姿や立ち振る舞...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「伊達の薄着」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 伊達の薄着 【読み方】 だてのうすぎ 【意味】 見栄を張り、着ぶくれを嫌って寒いのを我慢して薄着をすること。 【語源・由来】 「伊達」は、粋に見せようとして...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「盾に取る」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 盾に取る 【読み方】 たてにとる 【意味】 ある物事を、言いがかりの手立てにしたり、自分の立場を守るための口実にしたりすること。 また、相手を非難するための口実にする...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「多々益々弁ず」の意味(出典・英語訳) 【ことわざ】 多々益々弁ず 【読み方】 たたますますべんず 【意味】 多ければ多いほど巧みに処理することができる。才能ある者のはたらきをいう。転じて、多ければ多いほど都合がいい。 ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「叩けば埃が出る」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 叩けば埃が出る 【読み方】 たたけばほこりがでる 【意味】 見た目はわからなくても、細かく調べてみると、悪いところが出てくるということ。 【語源・由来】...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「他山の石以て玉を攻むべし」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 他山の石以て玉を攻むべし 【読み方】 たざんのいしもってたまをおさむべし 【意味】 他人のつまらない言動を、自分の手本にするというたとえ。 また、...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「多勢に無勢」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 多勢に無勢 【読み方】 たぜいにぶぜい 【意味】 少人数で多勢に向かって、とても敵しがたいこと。 【語源・由来】 数の多い相手には敵対しがたいこと。 【類義...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「竹屋の火事」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 竹屋の火事 【読み方】 たけやのかじ 【意味】 腹を立てて、ぽんぽんと文句をいったり、ずけずけと言いたい放題言ったりすること。 【語源・由来】 竹屋が火事に...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「竹に雀」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 竹に雀 【読み方】 たけにすずめ 【意味】 ①図柄として、良い取り合わせとされる。一対の良い組み合わせ。 ②紋所の名。 【語源・由来】 絵の図柄として、取り合わ...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「多芸は無芸」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 多芸は無芸 【読み方】 たげいはむげい 【意味】 多くの芸に通じている人は、どれ一つとして専門といえるような、傑出した芸を持っていないので、結局芸がないことと同じとい...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「鷹は飢えても穂を摘まず」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 鷹は飢えても穂を摘まず 【読み方】 たかはうえてもほをつまず 【意味】 節操のある人は、どんなに貧窮したとしても、不正な金品を受け取った...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「高嶺の花」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 高嶺の花 【読み方】 たかねのはな 【意味】 遠くから見るだけで、手に入れられないもののこと。 【語源・由来】 「高嶺」は、高い峰(山のてっぺん)の意。はるか...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大欲は無欲に似たり」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 大欲は無欲に似たり 【読み方】 たいよくはむよくににたり 【意味】 大きな欲を持っている者は、目先の小さな利益には関心を示さないので、まわりの人には無...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大道廃れて仁義あり」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 大道廃れて仁義あり 【読み方】 だいどうすたれてじんぎあり 【意味】 世の中の秩序が乱れてたことによって、本来ならば説く必要のない「仁(じん)」や「義(ぎ)...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ【ことわざ】 大智は愚の如し 【読み方】 たいちはぐのごとし 【意味】 真に知恵のあるものは、そのことをひけらかしたりしない。しかしそのせいで、ちょっと見ただけでは愚か者のようにみえるというたとえ。 【語源・由来】 「蘇...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大事の前の小事」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 大事の前の小事 【読み方】 だいじのまえのしょうじ 【意味】 大きなことに取りかかるときには、小さなことにも気を配り、決して油断してはいけないというたと...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大根を正宗で切る」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 大根を正宗で切る 【読み方】 だいこんをまさむねできる 【意味】 大げさなことをするというたとえ。 また、能力のある人につまらない仕事をさせるというた...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大巧は拙なるが若し」の意味(語源由来・出典・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 大巧は拙なるが若し 【読み方】 たいこうはせつなるがごとし 【意味】 本当の名人は、小細工をしないので、少し見ただけでは下手に見えると...

「た」で始まることわざ

「た」で始まることわざ「大賢は愚なるが如し」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語) 【ことわざ】 大賢は愚なるが如し 【読み方】 たいけんはぐなるがごとし 【意味】 とても賢い人は、賢いことを表に出したりしないので、一見愚か者のように見える...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ【ことわざ】 損して得取れ 【読み方】 そんしてとくとれ 【意味】 目の前のちょっとした損をしても、あとでそれをもとにして大きな利益をとるようにしたほうがいいというたとえ。 【語源・由来】 目先の利益にばかりこだわってい...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「その手は桑名の焼き蛤」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 その手は桑名の焼き蛤 【読み方】 そのてはくわなのやきはまぐり 【意味】 うまいことをいっても、そんな計略には引っかからないというたとえ。 【語源・由来】...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「俎上の魚」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 俎上の魚 【読み方】 そじょうのうお 【意味】 相手の思うままになるよりほかはない、という立場にあるというたとえ。 【語源・由来】 「俎(そ)」とは、まな板のこと。 ...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「然うは問屋が卸さない」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 然うは問屋が卸さない 【読み方】 そうはとんやがおろさない 【意味】 そう簡単に相手の望みには、応じられないということ。 また、世の中はそれほど自分の思い...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「宋襄の仁」の意味(語源由来・出典・英語訳) 【ことわざ】 宋襄の仁 【読み方】 そうじょうのじん 【意味】 無用なあわれみをかけること。 また、不要なあわれみをかけたことで、ひどい目にあうこと。 【語源・由来】 中国の...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「糟糠の妻は堂より下さず」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 糟糠の妻は堂より下さず 【読み方】 そうこうのつまはどうよりくださず 【意味】 貧乏なときから連れ添って苦労を共にしてきた妻は、夫が立身出世した後に...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「創業は易く守成は難し」の意味(語源由来・出典・英語訳) 【ことわざ】 創業は易く守成は難し 【読み方】 そうぎょうはやすくしゅせいはかたし 【意味】 創業など、新しく物事を始めるよりも、それを衰えさせないように守り育て...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「喪家の狗」の意味(語源由来・出典・故事・英語訳) 【ことわざ】 喪家の狗 【読み方】 そうかのいぬ 【意味】 痩せて衰えていて、元気のない人のたとえ。 【語源・由来】 葬式のあった家の犬は、家の人に世話をしてもらう余裕...

「そ」で始まることわざ

「そ」で始まることわざ「滄海の一粟」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 滄海の一粟 【読み方】 そうかいのいちぞく 【意味】 広大なものの中の極めて小さいもの。宇宙における人間の存在のはかないことにいう。 【語源・由来】 「蘇軾...

「せ」で始まることわざ

「せ」で始まることわざ「千慮の一失」の意味(出典・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 千慮の一失 【読み方】 せんりょのいっしつ 【意味】 どんなに賢くて思慮深い人でも、ときにはひとつくらい間違いがあるということ。 また、十分に注意したに...

「せ」で始まることわざ

「せ」で始まることわざ【ことわざ】 千里の道も一歩から 【読み方】 せんりのみちもいっぽから 【意味】 どんなに大きな事業でも、まずは手近なことの実行から始まるということ。何事も一歩一歩着実に進めることが大切だということ。 【由来】 「合抱ご...

「せ」で始まることわざ

「せ」で始まることわざ「千里の馬も伯楽に逢わず」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 千里の馬も伯楽に逢わず 【読み方】 せんりのうまもはくらくにあわず 【意味】 いつの時代にも優秀な人はいるが、その才能を見抜いて能力を発揮させる...

「せ」で始まることわざ

「せ」で始まることわざ「千里の馬も蹴躓く」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 千里の馬も蹴躓く 【読み方】 せんりのうまもけつまずく 【意味】 優秀な人でも失敗をすることがある。 【語源・由来】 千里の馬とは、一日に千里...

「せ」で始まることわざ

「せ」で始まることわざ「鱣は蛇に似たり、蚕は蠋に似たり」の意味(出典・語源由来・英語訳) 【ことわざ】 鱣は蛇に似たり、蚕は蠋に似たり 【読み方】 せんはへびににたり、さんはしょくににたり 【意味】 利益のためならば、どんなことでもやるという...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ【ことわざ】 郷に入っては郷に従え 【読み方】 ごうにいってはごうにしたがえ 【意味】 その土地に行ったら、その土地のしきたりに従うのが良いということ。新しい環境に移ったら、それに逆らわず従うべきだという教え。 【語源・...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「狡兎死して走狗烹らる」の意味(出典・英語訳) 【ことわざ】 狡兎死して走狗烹らる 【読み方】 こうとししてそうくにらる 【意味】 兎(うさぎ)が捕まって死んでしまえば、猟犬もいらなくなって煮て食われてしまう。必要なとき...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「巧遅は拙速に如かず」の意味(語源由来・出典・対義語・英語訳) 【ことわざ】 巧遅は拙速に如かず 【読み方】 こうちはせっそくにしかず 【意味】 たとえ出来がよかったとしても、遅いよりは、下手でも速いほうがいいということ...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「浩然の気」の意味(語源由来・出典・英語訳) 【ことわざ】 浩然の気 【読み方】 こうぜんのき 【意味】 のびのびとした、おおらかな気持ちのこと。 なんの制約もなく、解放された気分のこと。 【語源・由来】 本来は、正しい...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「後生畏るべし」の意味(出典・英語訳) 【ことわざ】 後生畏るべし 【読み方】 こうせいおそるべし 【意味】 若い人はさまざまな可能性を秘めている。 自分よりも若いからといって、侮れないだけでなく、恐れなければならない存...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「後塵を拝する」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 後塵を拝する 【読み方】 こうじんをはいする 【意味】 人に先を越されて、おくれを取ることのたとえ。 また、人のあとにつき従うこと。 【語源・由来】 車や馬が通り...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「好事魔多し」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 好事魔多し 【読み方】 こうじまおおし 【意味】 よいこと、うまくいきそうなことには、とかく邪魔がはいりやすいものである。 【出典】 「琵琶記」幾言して父を諫む...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「恒産無くして恒心無し」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 恒産無くして恒心無し 【読み方】 こうさんなくしてこうしんなし 【意味】 一定の職業がなかったり、物質面の安定がなかったりすると、正しく落ちついた心を...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「巧言令色鮮し仁」の意味(出典・対義語・英語訳) 【ことわざ】 巧言令色鮮し仁 【読み方】 こうげんれいしょくすくなしじん 【意味】 言葉を巧みにあやつり、人の気をそらさないように顔つきを和らげて、人にへつらうような人物...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「剛毅木訥仁に近し」の意味(出典・対義語・英語訳) 【ことわざ】 剛毅木訥仁に近し 【読み方】 ごうきぼくとつじんにちかし 【意味】 心が強くしっかりしていて、無口で飾り気がないこと。 【出典】 「論語・子路」の「剛毅朴...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「好機逸すべからず」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 好機逸すべからず 【読み方】 こうきいっすべからず 【意味】 チャンスはそう多くあるものではないので、めぐってきた好機は逃してはいけないというたとえ。...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「後悔先に立たず」とは 読み方・意味 ことわざ:後悔先に立たず 読み方:こうかいさきにたたず 意味:なにかをしてしまったあとに、悔やんでも取り返しがつかないこと。 「後悔先に立たず」とは、一度してしまったこ...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ【ことわざ】 光陰矢の如し 【読み方】 こういんやのごとし 【意味】 月日はとどまることなく、早く過ぎてしまうということ。 【語源・由来】 「光」は日、「陰」は月の意味。「光陰」とは、年月のことをいう。放たれた矢のように...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「紅一点」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 紅一点 【読み方】 こういってん 【意味】 男性の中に、女性がひとり華やかに混じっているというたとえ。 また、平凡な中に異彩を放つものがひとつだけ存在するという...

「け」で始まることわざ

「け」で始まることわざ「犬馬の養い」の意味(語源由来・出典・英語訳) 【ことわざ】 犬馬の養い 【読み方】 けんばのやしない 【意味】 敬う気持ちなどなく、親をただ養っているというたとえ。 【語源・由来】 親を養うといっても、ただ衣服や食事の...

「け」で始まることわざ

「け」で始まることわざ「犬馬の心」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 犬馬の心 【読み方】 けんばのこころ 【意味】 主君に対して、命じられるままに惜しみなく忠節を尽くすことのたとえ。 臣下が忠義心をへりくだる。 【語源・...

「け」で始まることわざ

「け」で始まることわざ「健全なる精神は健全なる身体に宿る」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 健全なる精神は健全なる身体に宿る 【読み方】 けんぜんなるせいしんはけんぜんなるしんたいにやどる 【意味】 身体が健康であれば、精神も...

「け」で始まることわざ

「け」で始まることわざ【ことわざ】 喧嘩両成敗 【読み方】 けんかりょうせいばい 【意味】 喧嘩をした者は、非がどちらにあったとしても、両方同じように処罰するというたとえ。 【語源・由来】 「可笑記(かしょうき)如儡子(にょらいし)」より。 ...

「け」で始まることわざ

「け」で始まることわざ「毛を吹いて疵を求む」の意味(語源由来・出典・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 毛を吹いて疵を求む 【読み方】 けをふいてきずをもとむ 【意味】 ささいな人の欠点を、しつこく暴こうとするたとえ。 また、しつこく暴こ...

「け」で始まることわざ

「け」で始まることわざ「蹴る馬も乗り手次第」の意味(類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 蹴る馬も乗り手次第 【読み方】 けるうまものりてしだい 【意味】 扱いにくい人でも対処方法はあるというたとえ。 【語源・由来】 人を蹴るようなあばれ馬...

「け」で始まることわざ

「け」で始まることわざ「外面如菩薩内心如夜叉」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 外面如菩薩内心如夜叉 【読み方】 げめんにょぼさつないしんにょやしゃ 【意味】 表面は菩薩のように優しいけれど、心は夜叉のように邪悪で恐ろ...

「け」で始まることわざ

「け」で始まることわざ「下衆の勘繰り」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 下衆の勘繰り 【読み方】 げすのかんぐり 【意味】 心が卑しい者は、ひがみっぽくて邪推(じゃすい)するというたとえ。 【語源・由来】 下衆(げす)とは、品性が劣っ...

「け」で始まることわざ

「け」で始まることわざ「下衆の後知恵」の意味(類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 下衆の後知恵 【読み方】 げすのあとぢえ 【意味】 愚かで教養のない者は、必要なときに知恵が浮かばず、物事が終わってから良い考えが浮かぶというたとえ。 【語...

「け」で始まることわざ

「け」で始まることわざ「逆鱗に触れる」の意味(故事・出典・英語訳) 【ことわざ】 逆鱗に触れる 【読み方】 げきりんにふれる 【意味】 目上の人を激しく怒らせてしまうこと。 【故事】 「逆鱗(げきりん)」とは、竜のあごの下に逆さに生えた鱗(う...

「け」で始まることわざ

「け」で始まることわざ「怪我の功名」とは 読み方・意味 ことわざ:怪我の功名 読み方:けがのこうみょう 意味:失敗や過ちが、偶然にもよい結果を生むこと 「怪我の功名」とは、失敗や思いがけない出来事が、結果的に良い方向に転じること...

「け」で始まることわざ

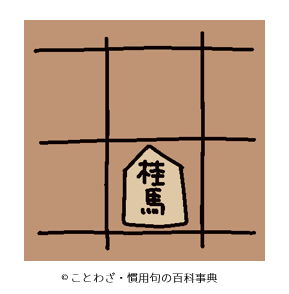

「け」で始まることわざ「桂馬の高上がり」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 桂馬の高上がり 【読み方】 けいまのたかあがり 【意味】 身分や実力に伴わないような、不相応な出世をすると、失敗する恐れがあるというたとえ。 【語源・由...

「け」で始まることわざ

「け」で始まることわざ【ことわざ】 芸は身を助ける 【読み方】 げいはみをたすける 【意味】 趣味で覚えた芸が、思いがけないときに役に立つことがあるというたとえ。 【語源・由来】 もともとは道楽で覚えたものが、落ちぶれたときに生計を立てるもの...

「け」で始まることわざ

「け」で始まることわざ「兄たり難く弟たり難し」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 兄たり難く弟たり難し 【読み方】 けいたりがたくていたりがたし 【意味】 両者ともとても優れているので、優劣をつけにくいというたとえ。 【語...

「け」で始まることわざ

「け」で始まることわざ「芸術は長く人生は短し」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 芸術は長く人生は短し 【読み方】 げいじゅつはながくじんせいはみじかし 【意味】 人の命は短くはかないものであるが、すぐれた芸術作品は永遠の生命を保...

「け」で始まることわざ

「け」で始まることわざ「鶏口となるも牛後となるなかれ」の意味(出典・故事・類義語) 【ことわざ】 鶏口となるも牛後となるなかれ 【読み方】 けいこうとなるもぎゅうごとなるなかれ 【意味】 鶏の口になっても牛の尻にはなるなということで、大きな集...

「き」で始まることわざ

「き」で始まることわざ「驥は一日にして千里なるも、駑馬も十駕すれば之に及ぶ」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 驥は一日にして千里なるも、駑馬も十駕すれば之に及ぶ 【読み方】 きはいちにちにしてせんりなるも、どばもじゅうが...

「き」で始まることわざ

「き」で始まることわざ「狐を馬に乗せたよう」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 狐を馬に乗せたよう 【読み方】 きつねをうまにのせたよう 【意味】 ①動揺して落ち着きが無いこと。 ②言うことの信じがたいさま。 【語源・由来】 「今昔物語...

「き」で始まることわざ

「き」で始まることわざ「狐の嫁入り」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 狐の嫁入り 【読み方】 きつねのよめいり 【意味】 ①狐火が多く連なって嫁入り行列の提灯のように見えるもの。 ②日が照っているのに雨の降る天気。 【語源・由来】 狐...

「き」で始まることわざ

「き」で始まることわざ「鬼籍に入る」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 鬼籍に入る 【読み方】 きせきにいる 【意味】 死ぬことを遠回しにいう言葉。 【語源・由来】 「鬼籍(きせき)」とは、お寺が死者の名前や死亡年月日などを記入しておく...

「き」で始まることわざ

「き」で始まることわざ「帰心矢の如し」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 帰心矢の如し 【読み方】 きしんやのごとし 【意味】 家や故郷に早く帰りたい思いは、矢のように真直ぐにとんで行きたいほどである。 【語源・由来】 矢のように、まっ...

「き」で始まることわざ

「き」で始まることわざ「疑心暗鬼を生ず」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 疑心暗鬼を生ず 【読み方】 ぎしんあんきをしょうず 【意味】 疑ってかかると、なんでもないことも不安になり、疑わしく思えるというたとえ。 【語源・...

「き」で始まることわざ

「き」で始まることわざ「騎虎の勢い」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 騎虎の勢い 【読み方】 きこのいきおい 【意味】 虎の背に乗って走る者が、途中でおりられないように、勢いやはずみがついてしまって、途中でやめられなくなること...

「き」で始まることわざ

「き」で始まることわざ「危急存亡の秋」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 危急存亡の秋 【読み方】 ききゅうそんぼうのとき 【意味】 危険が目の前に迫り、生き残れるか滅びるかというような岐路にたたされていること。 【語源・由来】 「前出...

「き」で始まることわざ

「き」で始まることわざ「気が置けない」の意味(対義語・英語訳) 【ことわざ】 気が置けない 【読み方】 きがおけない 【意味】 緊張したり遠慮するなどの、気遣いの必要がなく、親しく付き合えること。 【対義語】 ・気の置ける 【英語訳】 It ...

「き」で始まることわざ

「き」で始まることわざ「奇貨居くべし」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 奇貨居くべし 【読み方】 きかおくべし 【意味】 到来した絶好の機会は、逃さずに利用しなくてはならないというたとえ。珍しいものは、買っておいて、値上...

「き」で始まることわざ

「き」で始まることわざ「既往は咎めず」の意味(出典・英語訳) 【ことわざ】 既往は咎めず 【読み方】 きおうはとがめず 【意味】 過ぎ去ってしまったことや、済んでしまったことをあれこれ咎めても仕方がないということ。 これから先のことを大切にし...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「管鮑の交わり」の意味(出典・故事・類義語・英語訳) 【ことわざ】 管鮑の交わり 【読み方】 かんぽうのまじわり 【意味】 お互いのことを理解して、信頼しあうこと。利害のあるなしに関わらず、親密な交際のたとえ。 【出典】...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「完膚無きまで」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 完膚無きまで 【読み方】 かんぷなきまで 【意味】 徹底的にやっつけたり、やつけられたりすること。 【語源・由来】 無数の傷で皮膚が見えなくなってしまうこと。 「...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ【ことわざ】 看板に偽りなし 【読み方】 かんばんにいつわりなし 【意味】 実際に売っている商品と、看板や見本が一致していること。 また、普段言っていることが、行動や中身と一致しているというたとえ。 【語源・由来】 看板...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「看板に偽りあり」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 看板に偽りあり 【読み方】 かんばんにいつわりあり 【意味】 実際に売っているものと、看板や見本が異なっているというたとえ。 また、普段発する言...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「汗馬の労」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 汗馬の労 【読み方】 かんばのろう 【意味】 戦場での功績のこと。 または、他人のために東奔西走する苦労のこと。 【語源・由来】 君主の側近の者が、権門...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「堪忍袋の緒が切れる」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 堪忍袋の緒が切れる 【読み方】 かんにんぶくろのおがきれる 【意味】 じっと我慢していたことが、抑えきれなくなって怒りが爆発すること。 我慢のできる...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「艱難汝を玉にす」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 艱難汝を玉にす 【読み方】 かんなんなんじをたまにす 【意味】 人は多くの苦労を経験して、初めて立派な人物になれるというたとえ。 【類義語】 ・苦労屈託身の薬 ...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「邯鄲の夢」の意味(故事・類義語・英語訳) 【ことわざ】 邯鄲の夢 【読み方】 かんたんのゆめ 【意味】 人の世や、人生の栄枯盛衰ははかないというたとえ。 【故事】 中国、趙ちょうの都・邯鄲かんたんで、盧生ろせいという貧...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「肝胆相照らす」の意味(出典・英語訳) 【ことわざ】 肝胆相照らす 【読み方】 かんたんあいてらす 【意味】 互いに心の底まで打ち明けて親しく交わること。 【出典】 「故事必読成語考」朋友賓主の「肝胆相照らす、斯を腹心の...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「韓信の股くぐり」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 韓信の股くぐり 【読み方】 かんしんのまたくぐり 【意味】 大きな志を持っていたり、大望を抱いたりしている者は、どんな屈辱にも耐え我慢しなければな...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「勘定合って銭足らず」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 勘定合って銭足らず 【読み方】 かんじょうあってぜにたらず 【意味】 勘定に間違いはないが、現金が不足する。理論と実際とが一致しないことにいう。 【...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「閑古鳥が鳴く」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 閑古鳥が鳴く 【読み方】 かんこどりがなく 【意味】 商売などで人が集まらなくて、さみしい様子のこと。 また、人の訪れがないこと。 【語源・由来】...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ【ことわざ】 眼光紙背に徹す 【読み方】 がんこうしはいにてっす 【意味】 書物の表面上の意味だけでなく、字句の背後にある意味まで読み取ること。 【語源・由来】 「眼光(がんこう)」は、物をじっと見つめる時の目の光のこと...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「考える葦」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 考える葦 【読み方】 かんがえるあし 【意味】 人は自然界の中では最も弱い、一本の葦のようなものである。 しかし、考えるという能力を持っているというたとえ。 【語源・...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「川立ちは川で果てる」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 川立ちは川で果てる 【読み方】 かわだちはかわではてる 【意味】 得意だと思っていることは油断しやすく、そのために身を滅ぼしてしまうことがるというた...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「可愛さ余って憎さ百倍」の意味(語源由来・対義語・英語訳) 【ことわざ】 可愛さ余って憎さ百倍 【読み方】 かわいさあまってにくさひゃくばい 【意味】 可愛いと思う気持ちが強ければ強いほど、いったん憎悪の念が生じると、ど...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」の意味(出典・英語訳) 【ことわざ】 彼を知り己を知れば百戦殆うからず 【読み方】 かれをしりおのれをしればひゃくせんあやうからず 【意味】 相手の情勢や、味方の実力などをしっかり把握...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「借りる時の地蔵顔、返す時の閻魔顔」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 借りる時の地蔵顔、返す時の閻魔顔 【読み方】 かりるときのじぞうがお、かえすときのえんまがお 【意味】 お金や物を借りるときには、相手の...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「画竜点睛を欠く」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 画竜点睛を欠く 【読み方】 がりょうてんせいをかく 【意味】 全体としてはよくできているが、肝心なことがかけているというたとえ。 また、最後の仕上げが不十分なた...

「お」で始まることわざ

「お」で始まることわざ「親の恩は子を持って知る」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 親の恩は子を持って知る 【読み方】 おやのおんはこをもってしる 【意味】 自分が親になって子供を育てることではじめて、親のありがたみがわかるとい...

「お」で始まることわざ

「お」で始まることわざ「親知らず子知らず」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 親知らず子知らず 【読み方】 おやしらずこしらず 【意味】 危険な山道や、海岸沿いの断崖絶壁など、相手を気に掛ける余裕のないほどの危険な場所というたとえ。 【...

「お」で始まることわざ

「お」で始まることわざ「親子は一世、夫婦は二世、主従は三世」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 親子は一世、夫婦は二世、主従は三世 【読み方】 おやこはいっせ、ふうふはにせ、しゅじゅうはさんぜ 【意味】 親子のつながりは現世だけ...

「お」で始まることわざ

「お」で始まることわざ「親方日の丸」の意味(英語訳) 【ことわざ】 親方日の丸 【読み方】 おやかたひのまる 【意味】 つぶれる心配がないということから、公共企業体などの経営が、ともすると安易になりがちであること。 【英語訳】 Depende...

「お」で始まることわざ

「お」で始まることわざ「親が死んでも食休み」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 親が死んでも食休み 【読み方】 おやがしんでもじきやすみ 【意味】 どんな場合でも、食後の休憩だけはとるべきである。どんなに忙しいときでも、休憩なし...

「お」で始まることわざ

「お」で始まることわざ【ことわざ】 親思う心にまさる親心 【読み方】 おやおもうこころにまさるおやごころ 【意味】 子供が親を思う気持ちよりも、親が子供を思う愛情のほうがずっと深いということ。 【出典】 吉田松陰よしだしょういんの辞世の歌から...

「お」で始まることわざ

「お」で始まることわざ「重き馬荷に上荷打つ」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 重き馬荷に上荷打つ 【読み方】 おもきうまににうわにうつ 【意味】 さらなる負担が重なること。 【出典】 「万葉集(まんようしゅう)」山神憶良 「痛き瘡...

「お」で始まることわざ

「お」で始まることわざ「思い立ったが吉日」とは 読み方・意味 ことわざ:思い立ったが吉日 読み方:おもいたったがきちじつ 意味:なにかを始めようと思ったら、その日が最良の日だということ。 「思い立ったが吉日」とは、何かをやろうと...

「お」で始まることわざ

「お」で始まることわざ「お前百までわしゃ九十九まで」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 お前百までわしゃ九十九まで 【読み方】 おまえひゃくまでわしゃくじゅうくまで 【意味】 夫婦が仲良く、ともに長生きするように願う言葉。 【語...

「お」で始まることわざ

「お」で始まることわざ「溺れる者は藁をも掴む」とは 読み方・意味 ことわざ:溺れる者は藁をも掴む 読み方:おぼれるものはわらをもつかむ 意味:人が危機に陥ったとき、どんなに頼りないものでも、すがろうとすること。 「溺れる者は藁を...

「お」で始まることわざ

「お」で始まることわざ「己の欲せざる所は人に施す勿れ」の意味(出典・対義語・英語訳) 【ことわざ】 己の欲せざる所は人に施す勿れ 【読み方】 おのれのほっせざるところはひとにほどこすなかれ 【意味】 自分が他人からされて嫌なことは、他人にして...

「お」で始まることわざ

「お」で始まることわざ「己の欲する所を人に施せ」の意味(語源由来・対義語・英語訳) 【ことわざ】 己の欲する所を人に施せ 【読み方】 おのれのほっするところをひとにほどこせ 【意味】 自分が他人からしてもらいたいと思うことを、人にしてやりなさ...

「お」で始まることわざ

「お」で始まることわざ「己に如かざる者を友とするなかれ」の意味(語源由来・出典・英語訳) 【ことわざ】 己に如かざる者を友とするなかれ 【読み方】 おのれにしかざるものをともとするなかれ 【意味】 自分より劣っている者を友としても、得るものが...