【熱けれども悪木の陰に憩わず】の意味と使い方や例文(語源由来)

「熱けれども悪木の陰に憩わず」の意味(語源由来) 【ことわざ】 熱けれども悪木の陰に憩わず 【読み方】 あつけれどもあくぼくのかげにいこわず 【意味】 いくら暑くても悪い木の下では休まない意から、苦境に陥っても悪いことは...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「熱けれども悪木の陰に憩わず」の意味(語源由来) 【ことわざ】 熱けれども悪木の陰に憩わず 【読み方】 あつけれどもあくぼくのかげにいこわず 【意味】 いくら暑くても悪い木の下では休まない意から、苦境に陥っても悪いことは...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「遏雲の曲」の意味(出典) 【ことわざ】 遏雲の曲 【読み方】 あつうんのきょく 【意味】 空を流れゆく雲を止めるほどの素晴らしい音楽や美しい歌声のこと。 【出典】 「列子」から。秦の薜譚せったんは、秦青しんせいという名...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「当たる罰は薦着ても当たる」の意味(類義語) 【ことわざ】 当たる罰は薦着ても当たる 【読み方】 あたるばちはこもきてもあたる 【意味】 薦こもをかぶって自分が犯した罪から逃れようとしても、神様は見逃してくれない。 【類...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「当たらぬ蜂には刺されぬ」の意味(類義語) 【ことわざ】 当たらぬ蜂には刺されぬ 【読み方】 あたらぬはちにはさされぬ 【意味】 蜂の巣をつついたり近付いたりしなければ、蜂に刺されることはないことから、自分から進んで危険...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「新しい畳でも叩けばごみが出る」の意味(類義語) 【ことわざ】 新しい畳でも叩けばごみが出る 【読み方】 あたらしいたたみでもたたけばごみがでる 【意味】 立派な物でも、どこかに多少の瑕疵かしはあるものだということ。 【...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「仇も情けも我が身より出る」の意味(類義語) 【ことわざ】 仇も情けも我が身より出る 【読み方】 あだもなさけもわがみよりでる 【意味】 人から受ける愛憎は、心がけ次第だということ。 【類義語】 ・身から出た錆 ・因果応...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「頭禿げても浮気は止まぬ」の意味(類義語) 【ことわざ】 頭禿げても浮気は止まぬ 【読み方】 あたまはげてもうわきはやまぬ 【意味】 頭髪が薄くなるほど年をとっても、浮気をする心や道楽はおさまらないということ。 【類義語...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「頭の濡れぬ思案」の意味(語源由来) 【ことわざ】 頭の濡れぬ思案 【読み方】 あたまのぬれるしあん 【意味】 先のことを考えるよりも、今自分の身に降りかかっている問題を考えるべきだということ。 【語源・由来】 今降って...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「頭剃るより心を剃れ」の意味(類義語) 【ことわざ】 頭剃るより心を剃れ 【読み方】 あたまそるよりこころをそれ 【意味】 頭を剃って姿だけ僧になるより、清らかな精神で仏道に精進すべきという意から、外見よりも精神の方が重...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「頭から火が付く」の意味(類義語) 【ことわざ】 頭から火が付く 【読み方】 あたまからひがつく 【意味】 危険がさし迫っていることのたとえ。 【類義語】 ・足下に火が付く 「頭から火が付く」の解説 「頭から火が付く」の...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「頭が動けば尾も動く」の意味(類義語) 【ことわざ】 頭が動けば尾も動く 【読み方】 あたまがうごけばおもうごく 【意味】 人の上に立つものが率先して動けば、下の者もそれに従うということ。 【類義語】 ・頭が動かねば尾が...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「頭押さえりゃ尻上がる」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 頭押さえりゃ尻上がる 【読み方】 あたまおさえりゃしりあがる 【意味】 頭を押さえれば尻が持ち上がるように、両方うまくいくわけではないということ。 【類義語...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「寇に兵を藉し、盗に糧を齎す」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 寇に兵を藉し、盗に糧を齎す 【読み方】 あだにへいをかし、とうにかてをもたらす 【意味】 敵に利益を、味方に損害を与えること。 【語源・由来】...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「あだし野の露、鳥辺野の煙」の意味(語源由来) 【ことわざ】 あだし野の露、鳥辺野の煙 【読み方】 あだしののつゆ、とりべのけむり 【意味】 世の無常、儚さのたとえ。 【語源・由来】 墓場の露となり、火葬場の煙となって消...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「当たった者の、ふの悪さ」の意味 【ことわざ】 当たった者の、ふの悪さ 【読み方】 あたったものの、ふのわるさ 【意味】 たまたま当たった者が運が悪かったのだということ。 「当たった者の、ふの悪さ」の解説 「当たった者の...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「遊びに師なし」の意味(類義語) 【ことわざ】 遊びに師なし 【読み方】 あそびにしなし 【意味】 遊びは誰かに教えられなくても、自然と覚えるものだということ。 【類義語】 ・恋に師匠なし 「遊びに師なし」の解説 「遊び...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「畦から行くも田から行くも同じ」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 畦から行くも田から行くも同じ 【読み方】 あぜからゆくもたからゆくもおなじ 【意味】 手段や方法は違っても結果は同じになる。 【語源・由来】 畦道...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「汗出でて背を沾す」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 汗出でて背を沾す 【読み方】 あせいでてはいをうるおす 【意味】 ひどく恥じ入ること。 【語源・由来】 背中全体に冷や汗をかく意から。 【出典】 「史記...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「あずり貧乏人宝」の意味 【ことわざ】 あずり貧乏人宝 【読み方】 あずりびんぼうひとだから 【意味】 働いても働いても貧乏なままで、自分の稼ぎが他人の利益になるだけであること。 「あずり貧乏人宝」の解説 「あずり貧乏人...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「明日はまだ手つかず」の意味(類義語) 【ことわざ】 明日はまだ手つかず 【読み方】 あすはまだてつかず 【意味】 明日はまだ手つかずで残っているから、あわてる必要はない。 【類義語】 ・明日は明日、今日は今日 ・明日は...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「明日知らぬ世」の意味(類義語) 【ことわざ】 明日知らぬ世 【読み方】 あすしらぬよ 【意味】 明日はどうなるかわからない。現世の無常のことをいう。 【類義語】 ・定めなき世 ・明日の事を言えば鬼が笑う 「明日知らぬ世...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「明日食う塩辛に今日から水を飲む」の意味(語源由来・類義語・対義語) 【ことわざ】 明日食う塩辛に今日から水を飲む 【読み方】 あすくうしおからにきょうからみずをのむ 【意味】 手回しがいいようで、無意味なことのたとえ。...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「小豆の豆腐」の意味(語源由来) 【ことわざ】 小豆の豆腐 【読み方】 あずきのとうふ 【意味】 あり得ないこと。 【語源・由来】 豆腐は大豆が原料であって、小豆からはできないことから。 「小豆の豆腐」の解説 「小豆の豆...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「預かり物は半分の主」の意味(類義語・英語) 【ことわざ】 預かり物は半分の主 【読み方】 あずかりものははんぶんのぬし 【意味】 人から預かった物は、半分は自分の物だと思ってもよい。 【類義語】 ・拾い主は半分 ・預か...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「飛鳥川の淵瀬」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 飛鳥川の淵瀬 【読み方】 あすかがわのふちせ 【意味】 世の変転が激しいこと。 【語源・由来】 飛鳥川は氾濫しやすく、淵と瀬が絶えず移り変わることから。 【類義語...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「足を万里の流れに濯う」の意味(語源由来) 【ことわざ】 足を万里の流れに濯う 【読み方】 あしをばんりのながれにあらう 【意味】 ゆったりして世俗を超越していること。自然に帰って世俗の汚れを洗い落とすこと。 【語源・由...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「足を知らずして靴を為る」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 足を知らずして靴を為る 【読み方】 あしをしらずしてくつをつくる 【意味】 人の本性にそれほど違いはない。同じ種のものは、性質が似ていることのたとえ。 【...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「足を削りて履に適せしむ」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 足を削りて履に適せしむ 【読み方】 あしをけずりてくつにてきせしむ 【意味】 物事の本末を取り違えて無理に物事を行うこと。目先のことばかり考え、物事の根本...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「足を重ねて立ち、目を仄てて見る」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 足を重ねて立ち、目を仄てて見る 【読み方】 あしをかさねてたち、めをそばだててみる 【意味】 相手を非常に恐れて不安で小さくなるさま。 【語源・由...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「足下の鳥は逃げる」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 足下の鳥は逃げる 【読み方】 あしもとのとりはにげる 【意味】 手近なことに手抜かりがあること。 【語源・由来】 足下の鳥は自分のものだと思っていたのに、その...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「足の裏の飯粒をこそげる」の意味(語源由来) 【ことわざ】 足の裏の飯粒をこそげる 【読み方】 あしのうらのめしつぶをこそげる 【意味】 極端にけちなこと。 【語源・由来】 足の裏についた飯粒まで削り取って食べる意から。...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「足の跡はつかぬが筆の跡は残る」の意味(語源由来) 【ことわざ】 足の跡はつかぬが筆の跡は残る 【読み方】 あしのあとはつかぬがふでのあとはのこる 【意味】 文字は気を付けて書くべきだということ。 【語源・由来】 足跡は...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「味無い物の煮え太り」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 味無い物の煮え太り 【読み方】 あじないもののにえぶとり 【意味】 つまらないものに限ってたくさんある。 【語源・由来】 味のよくないものに限って煮ると量が...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「足駄を履く」の意味(類義語) 【ことわざ】 足駄を履く 【読み方】 あしだをはく 【意味】 売買する時や人に頼まれた買い物の時に、実際の値段よりも高い金額をつけて差額を稼ぐこと。ピンはね。 【類義語】 ・ピンはね ・下...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「足駄を履いて首ったけ」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 足駄を履いて首ったけ 【読み方】 あしだをはいてくびったけ 【意味】 異性に恋し、夢中になること。 【語源・由来】 歯の高い下駄をはいていても、首まで沈む...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「明日夕べに及ばず」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 明日夕べに及ばず 【読み方】 あしたゆうべにおよばず 【意味】 朝から夕方の事を考える余裕はない意から、事態がさし迫り、先の事を考える余裕がない。 【出典】 「春...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝に夕べを謀らず」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 朝に夕べを謀らず 【読み方】 あしたにゆうべをはからず 【意味】 朝から夕方の事を考える余裕はない意から、事態がさし迫り、先の事を考える余裕がない。 【出典】 「...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝に其の事を忘るれば、夕べに其の功を失う」の意味(出典) 【ことわざ】 朝に其の事を忘るれば、夕べに其の功を失う 【読み方】 あしたにそのことをわするれば、ゆうべにそのこうをうしなう 【意味】 心して朝から取りかからな...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「足寒ければ心を傷る」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 足寒ければ心を傷る 【読み方】 あしさむければこころをやぶる 【意味】 足を冷やすと心臓を悪くする意から、国民の不満が高まると、国家が危うくなるということ。...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪しき人に順って避けざれば、繋げる犬の柱を廻るが如し」の意味(語源由来) 【ことわざ】 悪しき人に順って避けざれば、繋げる犬の柱を廻るが如し 【読み方】 あしきひとにしたがってさけざれば、つなげるいぬのはしらをめぐるご...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「海驢の番」の意味(語源由来) 【ことわざ】 海驢の番 【読み方】 あしかのばん 【意味】 不寝番をおいて、交替で眠ること。 【語源・由来】 海驢は用心深く、眠る時は必ず一頭は起きて見張り番をする習性があるとされることか...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「麻を荷って金を捨てる」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 麻を荷って金を捨てる 【読み方】 あさをになってかねをすてる 【意味】 つまらないものを取り、大切なものを捨てること。 【語源・由来】 麻を手に入れた喜び...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝油断の夕かがみ」の意味(語源由来) 【ことわざ】 朝油断の夕かがみ 【読み方】 あさゆだんのゆうかがみ 【意味】 何事においても始めが肝心ということ。 【語源・由来】 朝油断して怠けるものは、夕方になっても仕事が終わ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝飯前のお茶漬け」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 朝飯前のお茶漬け 【読み方】 あさめしまえのおちゃづけ 【意味】 物事が簡単にできることのたとえ。 【語源・由来】 朝食前の空腹時に食べるお茶漬けは、さらさら...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「浅みに鯉」の意味(語源由来) 【ことわざ】 浅みに鯉 【読み方】 あさみにこい 【意味】 思いがけない幸運をつかむこと。 【語源・由来】 水の浅い所で泳ぐ鯉は、簡単に手でつかむことができることから。 「浅みに鯉」の解説...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝風呂丹前長火鉢」の意味 【ことわざ】 朝風呂丹前長火鉢 【読み方】 あさぶろたんぜんながひばち 【意味】 朝から風呂に入り、丹前を着て長火鉢の前でくつろぐ様子から、気楽な生活のたとえ。 「朝風呂丹前長火鉢」の解説 「...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝比奈と首引き」の意味(語源由来) 【ことわざ】 朝比奈と首引き 【読み方】 あさひなとくびひき 【意味】 とてもかなわないことのたとえ。 【語源・由来】 朝比奈は、鎌倉時代の武将で剛力無双といわれた。その朝比奈と首引...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝腹に茶漬け」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 朝腹に茶漬け 【読み方】 あさばらにちゃづけ 【意味】 物事が少しもこたえないこと。とても簡単なことのたとえ。 【語源・由来】 朝食を食べる前の空腹にお茶漬けを食...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝の来ない夜はない」の意味(類義語・英語) 【ことわざ】 朝の来ない夜はない 【読み方】 あさのこないよるはない 【意味】 今は苦しくても、いずれ好転する日が来るということ。 【類義語】 ・明けない夜はない 【英語】 ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝の果物は金」の意味(類義語・英語) 【ことわざ】 朝の果物は金 【読み方】 あさのくだものはきん 【意味】 果物は朝食べると健康に良い。 【類義語】 ・朝の林檎りんごは金 【英語】 Fruit is gold in ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝寝八石の損」の意味(類義語・英語) 【ことわざ】 朝寝八石の損 【読み方】 あさねはちこくのそん 【意味】 朝寝坊は損をするという戒めの言葉。 【類義語】 ・朝寝朝酒は貧乏のもと ・朝寝は貧乏の相 【英語】 He t...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝寝朝酒は貧乏のもと」の意味(類義語) 【ことわざ】 朝寝朝酒は貧乏のもと 【読み方】 あさねあさざけはびんぼうのもと 【意味】 朝寝坊や朝酒を飲むような怠け者は貧乏になるということ。 【類義語】 ・朝寝は貧乏の相 ・...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝鳶に蓑を着よ、夕鳶に笠をぬげ」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 朝鳶に蓑を着よ、夕鳶に笠をぬげ 【読み方】 あさとびにみのをきよ、ゆうとびにかさをぬげ 【意味】 鳶が朝鳴くと雨が降り、夕方に鳴くと晴れることが多...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝寝好きの夜田打ち」の意味(類義語) 【ことわざ】 朝寝好きの夜田打ち 【読み方】 あさねずきのよたうち 【意味】 朝寝坊をした分仕事が遅れ、夜まで働かなければならなくなるということ。 【類義語】 ・朝さがりは夕さがり...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「明後日紺屋に今晩鍛冶屋」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 明後日紺屋に今晩鍛冶屋 【読み方】 あさってこうやにこんばんかじや 【意味】 当てにできない約束のこと。 【語源・由来】 紺屋も鍛冶屋も、注文した品が約...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝茶は七里帰っても飲め」の意味(類義語) 【ことわざ】 朝茶は七里帰っても飲め 【読み方】 あさちゃはしちりかえってものめ 【意味】 朝茶はその日の災難除けの効果があるから、七里の道のりを帰ってでも飲むべきだということ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝題目に宵念仏」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 朝題目に宵念仏 【読み方】 あさだいもくによいねんぶつ 【意味】 定見のないことのたとえ。 【語源・由来】 朝は日蓮宗の題目を唱え、夕方には浄土宗の念仏を唱える...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝酒は門田を売っても飲め」の意味(類義語) 【ことわざ】 朝酒は門田を売っても飲め 【読み方】 あさざけはかどたをうってものめ 【意味】 朝飲む酒は特にうまいので、無理して最も大切な田んぼを売ってでも飲むべきだというこ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝曇り昼日照り」の意味(類義語) 【ことわざ】 朝曇り昼日照り 【読み方】 あさぐもりひるひでり 【意味】 朝曇っている夏の日は、日中、ひどく暑くなることが多い。 【類義語】 ・朝曇り日照りのもと 「朝曇り昼日照り」の...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝曇りに驚く者は所帯持ちが悪い」の意味 【ことわざ】 朝曇りに驚く者は所帯持ちが悪い 【読み方】 あさぐもりにおどろくものはしょたいもちがわるい 【意味】 朝曇っているからと仕事に行くのをためらうような者は怠け者でやり...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「麻殻に目鼻をつけたよう」の意味 【ことわざ】 麻殻に目鼻をつけたよう 【読み方】 あさがらにめはなをつけたよう 【意味】 やせて骨と皮ばかりになった男性のさまをいう。 「麻殻に目鼻をつけたよう」の解説 「麻殻に目鼻をつ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝神主夕坊主」の意味 【ことわざ】 朝神主夕坊主 【読み方】 あさかんぬしゆうぼうず 【意味】 朝は神主に会い、夕方は坊主に会う。とても縁起が良いたとえ。 「朝神主夕坊主」の解説 「朝神主夕坊主」の使い方 「朝神主夕坊...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝雷に川渡りすな」の意味(類義語) 【ことわざ】 朝雷に川渡りすな 【読み方】 あさかみなりにかわわたりすな 【意味】 朝の雷は荒天の前触れなので、川を渡るような遠出をしてはいけないということ。 【類義語】 ・朝雷に戸...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝謡は貧乏の相」の意味 【ことわざ】 朝謡は貧乏の相 【読み方】 あさうたいはびんぼうのそう 【意味】 道楽ばかりで朝から仕事もしないようでは貧しくなるという戒め。 「朝謡は貧乏の相」の解説 「朝謡は貧乏の相」の使い方...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「顎で背中を掻く」の意味 【ことわざ】 顎で背中を掻く 【読み方】 あごでせなかをかく 【意味】 不可能なことのたとえ。 「顎で背中を掻く」の解説 「顎で背中を掻く」の使い方 「顎で背中を掻く」の例文 彼と手を組むのは顎...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「阿衡の佐」の意味(出典) 【ことわざ】 阿衡の佐 【読み方】 あこうのさ 【意味】 賢者が政治を補佐する意から、すぐれた部下による助けのこと。また、その人。 【出典】 「史記」 「阿衡の佐」の解説 「阿衡の佐」の使い方...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪を見ること、農夫の努めて草を去るが如し」の意味(出典) 【ことわざ】 悪を見ること、農夫の努めて草を去るが如し 【読み方】 あくをみること、のうふのつとめてくさをさるがごとし 【意味】 農民が精を出して雑草を取り去る...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪を為すも刑に近づく無し」の意味(出典) 【ことわざ】 悪を為すも刑に近づく無し 【読み方】 あくをなすもけいにちかづくなし 【意味】 あやまって小さな悪事をすることがあっても、刑罰を受けるような大きな悪事は犯さないよ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪を長じて悛めずんば、従って自ら及ばん」の意味(出典) 【ことわざ】 悪を長じて悛めずんば、従って自ら及ばん 【読み方】 あくをちょうじてあらためずんば、したがってみずからおよばん 【意味】 悪い心を改めず増長させると...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「挙ぐることは鴻毛の如く、取ることは拾遺の如し」の意味(出典) 【ことわざ】 挙ぐることは鴻毛の如く、取ることは拾遺の如し 【読み方】 あぐることはこうもうのごとく、とることはしゅういのごとし 【意味】 軽い羽毛を持ち上...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「胡坐で川」の意味 【ことわざ】 胡坐で川 【読み方】 あぐらでかわ 【意味】 あぐらをかいたまま川を渡るように、努力や苦労をせずに物事がうまく運ぶこと。 「胡坐で川」の解説 「胡坐で川」の使い方 「胡坐で川」の例文 大...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「欠伸を一緒にすれば三日従兄弟」の意味(類義語) 【ことわざ】 欠伸を一緒にすれば三日従兄弟 【読み方】 あくびをいっしょにすればみっかいとこ 【意味】 人の欠伸につられて一緒に欠伸をするのは、多少なりとも縁がある。 【...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪は一旦の事なり」の意味 【ことわざ】 悪は一旦の事なり 【読み方】 あくはいったんのことなり 【意味】 悪いことは長続きせず、正義にかなうことはない。 「悪は一旦の事なり」の解説 「悪は一旦の事なり」の使い方 「悪は...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪の報いは針の先」の意味(類義語) 【ことわざ】 悪の報いは針の先 【読み方】 あくのむくいははりのさき 【意味】 悪いことをした報いは、針の先を一回りするほどの速さでやってくるということ。悪いことはしないようにという...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪の易ぶるや火の原を燎くが如し」の意味(出典) 【ことわざ】 悪の易ぶるや火の原を燎くが如し 【読み方】 あくののぶるやひのはらをやくがごとし 【意味】 悪事ははびこりやすいもので、野火が燃え広がるように防ぎようがない...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪の裏は善」の意味(類義語) 【ことわざ】 悪の裏は善 【読み方】 あくのうらはぜん 【意味】 悪と善は表裏一体、悪いことの次には一転して良いことがある。 【類義語】 ・善の裏は悪 「悪の裏は善」の解説 「悪の裏は善」...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪人は善人の仇」の意味 【ことわざ】 悪人は善人の仇 【読み方】 あくにんはぜんにんのかたき 【意味】 善人は敵がいないが、悪人だけは敵として許さないこと。 「悪人は善人の仇」の解説 「悪人は善人の仇」の使い方 「悪人...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪人は、我が造りしものに捕らえらる」の意味 【ことわざ】 悪人は、我が造りしものに捕らえらる 【読み方】 あくにんは、わがつくりしものにとらえらる 【意味】 悪人は、人をおとしいれようとたくらんだことが元で、自らの身を...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪人の友を捨てて善人の敵を招け」の意味 【ことわざ】 悪人の友を捨てて善人の敵を招け 【読み方】 あくにんのともをすててぜんにんのかたきをまねけ 【意味】 友人でも、悪人であれば害を及ぼす可能性があるから縁を切り、敵で...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪人あればこそ善人も顕れる」の意味 【ことわざ】 悪人あればこそ善人も顕れる 【読み方】 あくにんあればこそぜんにんもあらわれる 【意味】 悪人が世にいるからこそ善人の存在が目立つ。対照的なものがあるからこそ目立つ意。...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪人には友多し」の意味 【ことわざ】 悪人には友多し 【読み方】 あくにんにはともおおし 【意味】 悪人は口がうまく人を誘い込むのが巧みなため、友人や仲間が多い。 「悪人には友多し」の解説 「悪人には友多し」の使い方 ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪に従うは崩るるが如し」の意味(語源由来) 【ことわざ】 悪に従うは崩るるが如し 【読み方】 あくにしたがうはくずるるがごとし 【意味】 悪行は物が崩れ落ちるようにたやすい。 【語源・由来】 「国語」の「善に従うは登る...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「青田と赤子はほめられぬ」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 青田と赤子はほめられぬ 【読み方】 あおたとあかごはほめられぬ 【意味】 できあがる前のものを褒めても無駄であるということ。 【語源・由来】 まだ実らな...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪女は鏡を疎む」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 悪女は鏡を疎む 【読み方】 あくじょはかがみをうとむ 【意味】 自分の欠点や弱点に触れることを嫌がる。 【語源・由来】 容貌が醜い女性は、鏡で自分の顔を見ること...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪女の賢者ぶり」の意味 【ことわざ】 悪女の賢者ぶり 【読み方】 あくじょのけんじゃぶり 【意味】 悪女が、表面的に賢く善良な女を演じること。 「悪女の賢者ぶり」の解説 「悪女の賢者ぶり」の使い方 「悪女の賢者ぶり」の...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪性の気よし」の意味 【ことわざ】 悪性の気よし 【読み方】 あくしょうのきよし 【意味】 浮気や道楽をする者には、気の良い者が多い。 「悪性の気よし」の解説 「悪性の気よし」の使い方 「悪性の気よし」の例文 悪性の気...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪、小なるを以て之を為すこと勿れ」の意味(出典) 【ことわざ】 悪、小なるを以て之を為すこと勿れ 【読み方】 あく、しょうなるをもってこれをなすことなかれ 【意味】 些細なことでも悪いことはしてはいけない。 【出典】 ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪獣もなおその類を思う」の意味 【ことわざ】 悪獣もなおその類を思う 【読み方】 あくじゅうもなおそのるいをおもう 【意味】 他に害を加えるような猛獣でも、仲間に対する愛はある。まして人間にその愛がないはずはないという...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪事身に返る」の意味(類義語) 【ことわざ】 悪事身に返る 【読み方】 あくじみにかえる 【意味】 自分が犯した悪いことは、最後には自分に返ってくることになるという戒め。 【類義語】 ・悪事身にとまる 「悪事身に返る」...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪言は口より出ださず、苟語は耳に留めず」の意味(語源由来) 【ことわざ】 悪言は口より出ださず、苟語は耳に留めず 【読み方】 あくげんはくちよりいださず、こうごはみみにとどめず 【意味】 人を傷付けるようなことは決して...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪言の玉は磨き難し」の意味 【ことわざ】 悪言の玉は磨き難し 【読み方】 あくげんのたまはみがきがたし 【意味】 悪口をいうと徳をそこない、その傷は簡単には取り去れないということ。 「悪言の玉は磨き難し」の解説 「悪言...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪縁契り深し」の意味 【ことわざ】 悪縁契り深し 【読み方】 あくえんちぎりふかし 【意味】 悪い縁ほど強く結びつき、断ち切ることが難しい。 「悪縁契り深し」の解説 「悪縁契り深し」の使い方 「悪縁契り深し」の例文 悪...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「悪衣悪食を恥ずる者は、未だ与に議るに足らず」の意味(出典) 【ことわざ】 悪衣悪食を恥ずる者は、未だ与に議るに足らず 【読み方】 あくいあくしょくをはずるものはいまだともにはかるにたらず 【意味】 質素な衣食を恥ずかし...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「商人は損と原価で暮らす」の意味 【ことわざ】 商人は損と原価で暮らす 【読み方】 あきんどはそんともとでくらす 【意味】 商人は、損をしたといいながらも、実は儲けているということ。 「商人は損と原価で暮らす」の解説 「...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「商人は損していつか倉が建つ」の意味 【ことわざ】 商人は損していつか倉が建つ 【読み方】 あきんどはそんしていつかくらがたつ 【意味】 商人は、元手を切る損をしたといいながらも、いつの間にか倉を建てるほど一財産を築いて...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「商人は木の葉も錦に飾る」の意味 【ことわざ】 商人は木の葉も錦に飾る 【読み方】 あきんどはこのはもにしきにかざる 【意味】 つまらない品でも立派な物のように思わせて売るのが商人の腕だ。 「商人は木の葉も錦に飾る」の解...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「商人の元値」の意味(類義語) 【ことわざ】 商人の元値 【読み方】 あきんどのもとね 【意味】 商人は元値がきれる(元値が割れる)ということが多いが、客は元値が分からないから信用ならないということ。 【類義語】 ・商人...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「商人の空値」の意味(類義語) 【ことわざ】 商人の空値 【読み方】 あきんどのそらね 【意味】 商人は、うそや駆け引きで価格を決めるので信用ならないということ。 【類義語】 ・商人の元値 ・商人の泣き言 「商人の空値」...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「商人の空誓文」の意味 【ことわざ】 商人の空誓文 【読み方】 あきんどのそらせいもん 【意味】 商人のことばは駆け引きが多く、信用ならないこと。 「商人の空誓文」の解説 「商人の空誓文」の使い方 「商人の空誓文」の例文...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「商人の子は算盤の音で目をさます」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 商人の子は算盤の音で目をさます 【読み方】 あきんどのこはそろばんのおとでめをさます 【意味】 人の習性は、生活環境の影響を多大に受けること。 ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「商人の嘘は神もお許し」の意味 【ことわざ】 商人の嘘は神もお許し 【読み方】 あきんどのうそはかみもおゆるし 【意味】 商人が商売のかけひきでつく嘘は、神様ですら許すやむをえないものだということ。 「商人の嘘は神もお許...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「商人に系図なし」の意味 【ことわざ】 商人に系図なし 【読み方】 あきんどにけいずなし 【意味】 商人は家柄ではなく、商売の手腕や実力次第だということ。 「商人に系図なし」の解説 「商人に系図なし」の使い方 「商人に系...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「商人と屏風は曲がらねば立たぬ」の意味(類義語) 【ことわざ】 商人と屏風は曲がらねば立たぬ 【読み方】 あきんどとびょうぶはまがらねばたたぬ 【意味】 屏風は曲げないと立たない。商人も自分の感情を押さえ、腰を曲げて接客...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「空き家の雪隠でこえなし」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 空き家の雪隠でこえなし 【読み方】 あきやのせっちんでこえなし 【意味】 いくら呼んでも返事や応答がないことのたとえ。また、その場にいる誰一人ものを言わ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「呆れが礼に来る」の意味(語源由来) 【ことわざ】 呆れが礼に来る 【読み方】 あきれがれいにくる 【意味】 呆れ返った上におつりがくる。 【語源・由来】 呆れることを誇張していう語。 「呆れが礼に来る」の解説 「呆れが...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「空家で声嗄らす」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 空家で声嗄らす 【読み方】 あきやでこえからす 【意味】 無駄な骨折りをすること。 【語源・由来】 人がいない空家で声を嗄らすほど大声をだしても返事がないことか...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「秋日和半作」の意味(類義語) 【ことわざ】 秋日和半作 【読み方】 あきびよりはんさく 【意味】 秋の天候が、農作物の収量を左右するということ。 【類義語】 ・秋場半作 ・秋荒れ半作 「秋日和半作」の解説 「秋日和半作...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「秋葉山から火事」の意味(語源由来) 【ことわざ】 秋葉山から火事 【読み方】 あきばさんからかじ 【意味】 人を戒める立場の者が、自分の戒めた過ちを犯すこと。 【語源・由来】 防火の神である秋葉山から火事を出すこと。 ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「秋の日と娘の子はくれぬようでくれる」の意味(語源由来・対義語) 【ことわざ】 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる 【読み方】 あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる 【意味】 秋の日は暮れないようでいて急に暮れる。同...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「秋の空は七度半変わる」の意味(語源由来) 【ことわざ】 秋の空は七度半変わる 【読み方】 あきのそらはななたびはんかわる 【意味】 心は変わりやすいということ。 【語源・由来】 変わりやすい秋の天気から。「七度半」は、...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「秋の入り日と年寄りは、だんだん落ち目が早くなる」の意味 【ことわざ】 秋の入り日と年寄りは、だんだん落ち目が早くなる 【読み方】 あきのいりひととしよりは、だんだんおちめがはやくなる 【意味】 秋が深まるほど日没が早く...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「秋の稲妻は千石増す」の意味(語源由来) 【ことわざ】 秋の稲妻は千石増す 【読み方】 あきのいなずまはせんごくます 【意味】 秋の雷は、一度光ると収量が千石増すことになるという。 【語源・由来】 「稲妻」は、稲の夫(つ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「商いは本にあり」の意味 【ことわざ】 商いは本にあり 【読み方】 あきないはもとにあり 【意味】 商売が成功するかどうかは、資本の大小次第だということ。 「商いは本にあり」の解説 「商いは本にあり」の使い方 「商いは本...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「商いは数でこなせ」の意味 【ことわざ】 商いは数でこなせ 【読み方】 あきないはかずでこなせ 【意味】 利益は少なくても数多く売り儲けるのが商売のコツであるという、薄利多売の教え。 「商いは数でこなせ」の解説 「商いは...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「商いは門門」の意味(類義語) 【ことわざ】 商いは門門 【読み方】 あきないはかどかど 【意味】 客をよく観察して、一人一人に応じた品物を売るのが商売のコツだという教え。 【類義語】 ・商売は門門 「商いは門門」の解説...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「商い上手の仕入れ下手」の意味(類義語) 【ことわざ】 商い上手の仕入れ下手 【読み方】 あきないじょうずのしいれべた 【意味】 売るのが上手でも、仕入れが下手では利益が出ないため、商売が成り立たないということ。 【類義...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「顎の雫、口に入らぬ」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 顎の雫、口に入らぬ 【読み方】 あぎとのしずく、くちにいらぬ 【意味】 手近にありながら簡単に手に入らず、思うようにならないこと。 【語源・由来】 あごにつ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「秋魳は嫁に食わすな」の意味(類義語) 【ことわざ】 秋魳は嫁に食わすな 【読み方】 あきかますはよめにくわすな 【意味】 秋の魳(かます)は美味だから、嫁には食わせるな。 【類義語】 ・秋茄子は嫁に食わすな 「秋魳は嫁...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「秋荒れ半作」の意味(類義語) 【ことわざ】 秋荒れ半作 【読み方】 あきあれはんさく 【意味】 収穫期の秋に天候が荒れると、農作物の収量が半分になってしまう。 【類義語】 ・秋日和半作 「秋荒れ半作」の解説 「秋荒れ半...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「垢を洗って痕を求む」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 垢を洗って痕を求む 【読み方】 あかをあらってきずをもとむ 【意味】 他人の小さな欠点を見つけること。 【語源・由来】 垢で隠れていた傷跡を、垢を洗ってまで...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「明るけりゃ月夜だと思う」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 明るけりゃ月夜だと思う 【読み方】 あかるけりゃつきよだとおもう 【意味】 世間知らずのことや物事を深く考えないことをいう。 【語源・由来】 夜間に外が...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「飽かぬは君の御諚」の意味 【ことわざ】 飽かぬは君の御諚 【読み方】 あかぬはきみのごじょう 【意味】 主君の命ならば、どんな無理難題でも嫌だと思わないこと。 「飽かぬは君の御諚」の解説 「飽かぬは君の御諚」の使い方 ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「垢で死んだ者はない」の意味(語源由来) 【ことわざ】 垢で死んだ者はない 【読み方】 あかでしんだものはいない 【意味】 風呂嫌いの者の弁解の言葉。風呂嫌いの者を皮肉る言葉。 【語源・由来】 長く風呂に入らず垢だらけに...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「上がって三代、下がって三代」の意味 【ことわざ】 上がって三代、下がって三代 【読み方】 あがってさんだい、さがってさんだい 【意味】 血のつながりなどで縁が深いのは、前にも後にも三代まで。それ以上は他人と同じというこ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「暁知らずの宵枕」の意味 【ことわざ】 暁知らずの宵枕 【読み方】 あかつきしらずのよいまくら 【意味】 宵は早くから就寝し、朝遅くまで眠っていること。 「暁知らずの宵枕」の解説 「暁知らずの宵枕」の使い方 「暁知らずの...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「赤子を裸にしたよう」の意味 【ことわざ】 赤子を裸にしたよう 【読み方】 あかごをはだかにしたよう 【意味】 もともと弱い者を、無防備な裸にすることで、さらに弱くすること。 「赤子を裸にしたよう」の解説 「赤子を裸にし...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「赤子のうちは七国七里の者に似る」の意味 【ことわざ】 赤子のうちは七国七里の者に似る 【読み方】 あかごのうちはななくにななさとのものににる 【意味】 赤ん坊のうちは、まだ特徴がはっきりしておらず、どこの誰にでも似てい...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「明き所には王法あり、暗き方には神明あり」の意味 【ことわざ】 明き所には王法あり、暗き方には神明あり 【読み方】 あかきところにはおうほうあり、くらきかたにはしんめいあり 【意味】 悪事は、明るい所では国の法で、暗い所...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「赤犬が狐を追う」の意味(語源由来) 【ことわざ】 赤犬が狐を追う 【読み方】 あかいぬがきつねをおう 【意味】 優劣や善悪の区別が難しいことのたとえ。 【語源・由来】 赤い犬と狐はよく似ているため、追うものと追われるも...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「赤い信女が子を孕む」の意味 【ことわざ】 赤い信女が子を孕む 【読み方】 あかいしんにょがこをはらむ 【意味】 夫を亡くした女性が妊娠すること。 「赤い信女が子を孕む」の解説 「赤い信女が子を孕む」の使い方 「赤い信女...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「青表紙を叩いた者にはかなわぬ」の意味 【ことわざ】 青表紙を叩いた者にはかなわぬ 【読み方】 あおびょうしをたたいたものにはかなわぬ 【意味】 きちんと学んだ者には敵わない。 「青表紙を叩いた者にはかなわぬ」の解説 「...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「青葉は目の薬」の意味 【ことわざ】 青葉は目の薬 【読み方】 あおばはめのくすり 【意味】 みずみずしい青葉の緑色は、目の疲れを回復させる効能があるということ。 「青葉は目の薬」の解説 「青葉は目の薬」の使い方 「青葉...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「青海苔の答礼に太太神楽を打つ」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 青海苔の答礼に太太神楽を打つ 【読み方】 あおのりのとうれいにだいだいかぐらをうつ 【意味】 ほんのわずかなお返しに、過大な返礼をすること。 【語...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「青菜は男に見せな」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 青菜は男に見せな 【読み方】 あおなはおとこにみせな 【意味】 ゆでる前の青菜は男に見せない方が良いということ。疑われる可能性があることは、なるべくそっとして...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「青田から飯になるまで水加減」の意味(語源由来) 【ことわざ】 青田から飯になるまで水加減 【読み方】 あおたからめしになるまでみずかげん 【意味】 米の生育にも調理にも、水が大事な役割を果たすということ。 【語源由来】...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「青柿が熟柿弔う」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 青柿が熟柿弔う 【読み方】 あおがきがじゅくしとむらう 【意味】 弔う方も弔われる方も大差はない。大した差のないものが他のものをあれこれいうたとえ。 【語源・由...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「赤子は泣き泣き育つ」の意味(類義語) 【ことわざ】 赤子は泣き泣き育つ 【読み方】 あかごはなきなきそだつ 【意味】 赤ん坊が泣くのは健康な証拠なので、赤ん坊は泣きながら成長し、泣くのが仕事だ。 【類義語】 ・泣く子は...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「逢えば五厘の損がいく」の意味 【ことわざ】 逢えば五厘の損がいく 【読み方】 あえばごりんのそんがいく 【意味】 人と交際すると、必ず費用がかかり損をするということ。 「逢えば五厘の損がいく」の解説 「逢えば五厘の損が...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「敢えて天下の先とならず」の意味(出典) 【ことわざ】 敢えて天下の先とならず 【読み方】 あえててんかのさきとならず 【意味】 人の先頭に立たず、控えめな態度をとっていれば、波風立たず身を安泰に保つことができる。 【出...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「敢えて主とならずして客となる」の意味(出典) 【ことわざ】 敢えて主とならずして客となる 【読み方】 あえてしゅとならずしてきゃくとなる 【意味】 自分が中心にならず、慎重で控えめに、他人と争わない受け身の態度をとるの...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「合うも不思議、合わぬも不思議」の意味(類義語) 【ことわざ】 合うも不思議、合わぬも不思議 【読み方】 あうもふしぎあわぬもふしぎ 【意味】 夢や占いは元々根拠がないもの。当たっても当たらなくても不思議なものだというこ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「逢い戻りは鴨の味」の意味(語源由来) 【ことわざ】 逢い戻りは鴨の味 【読み方】 あいもどりはかものあじ 【意味】 一度縁が切れた男女が、元のように仲良くなると前にもまして仲睦まじくなるということ。 【語源・由来】 復...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「愛は憎しみの始めなり」の意味(語源由来) 【ことわざ】 愛は憎しみの始めなり 【読み方】 あいはにくしみのはじめなり 【意味】 過剰な愛は憎しみのもとになる。節度ある愛が肝要であるという戒め。 【語源・由来】 「管氏」...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「愛は小出しにせよ」の意味(類義語・英語) 【ことわざ】 愛は小出しにせよ 【読み方】 あいはこだしにせよ 【意味】 はげしい愛は長続きしないものである。少しずつ長く持続させる方が良いという恋愛を長続きさせるコツをいう語...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「相手見てからの喧嘩声」の意味(類義語・英語) 【ことわざ】 相手見てからの喧嘩声 【読み方】 あいてみてからのけんかごえ 【意味】 相手を見て弱そうだと判断すると、大声をあげて喧嘩をする意から、空威張りのことをいう。 ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「相手のさする功名」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 相手のさする功名 【読み方】 あいてのさするこうみょう 【意味】 実力で立てた手柄ではなく、相手の力が劣っているために立てた予想外の手柄。 【語源・由来】 「...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「愛立てないは祖母育ち」の意味(類義語) 【ことわざ】 愛立てないは祖母育ち 【読み方】 あいたてないはばばそだち 【意味】 祖母に甘く育てられた子はわがままになりやすい。 【類義語】 ・祖母育ちは銭が安い ・年寄り育ち...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「相対の事はこちゃ知らぬ」の意味 【ことわざ】 相対の事はこちゃ知らぬ 【読み方】 あいたいのことはこちゃしらぬ 【意味】 当人同士が決めたことは、第三者にはあずかり知らぬことだ。 「相対の事はこちゃ知らぬ」の解説 「相...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「愛して而も其悪を知り、憎みて而も其善を知る」の意味(出典) 【ことわざ】 愛して而も其悪を知り、憎みて而も其善を知る 【読み方】 あいしてしかもそのあくをしり、にくみてしかもそのぜんをしる 【意味】 愛する人の欠点を認...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「愛多ければ憎しみ至る」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 愛多ければ憎しみ至る 【読み方】 あいおおければにくしみいたる 【意味】 かわいがられることが多ければ多いほど、人から憎しみを受けるようになる。 【出典】 「...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「愛多き者は即ち法立たず」の意味(出典) 【ことわざ】 愛多き者は即ち法立たず 【読み方】 あいおおきものはすなわちほうたたず 【意味】 民衆に対する深いいつくしみも、度が過ぎるとつけあがらせることになり、法が守られなく...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来たる」の意味(出典) 【ことわざ】 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来たる 【読み方】 あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる 【意味】 人を愛する者には愛が、人に幸福を...

「り」で始まることわざ

「り」で始まることわざ【ことわざ】 流星多ければ日照り続く 【読み方】 りゅうせいおおければひでりつづく 【意味】 流星が多く見られると日照りが続く。 【語源・由来】 日照りが続くと空気が澄んでくるので、流れ星を見る機会が多くなる。 「流星多...

「よ」で始まることわざ

「よ」で始まることわざ【ことわざ】 夜の鳶に雨具を貸すな 【読み方】 よるのとびにあまぐをかすな 【意味】 夜鳶が鳴けば晴れることが多い。 【語源・由来】 夜、鳶が鳴けば晴れることが多いので人に雨具を貸す必要はないということ。 「夜の鳶に雨具...

「よ」で始まることわざ

「よ」で始まることわざ【ことわざ】 四つ晴れに傘放すな 【読み方】 よつばれにかさはなすな 【意味】 十時頃にあがった雨は再び降りだすことが多い。 【語源・由来】 十時頃にあがった雨はまた降りだす恐れがあるから、傘を手放してはいけないというこ...

「よ」で始まることわざ

「よ」で始まることわざ【ことわざ】 夜上がり天気雨近し 【読み方】 よあがりてんきあめちかし 【意味】 夜のうちに雨が上がっても、その晴れは長く続かない。 【語源・由来】 夜にあがった雨はまた降りだすことが多い。 【類義語】 ・夜上がりの天気...

「ゆ」で始まることわざ

「ゆ」で始まることわざ【ことわざ】 雪の明日は裸虫の洗濯 【読み方】 ゆきのあしたははだかむしのせんたく 【意味】 雪の降った翌日は晴天になることが多い。 【語源・由来】 裸虫は、衣服を持たない貧しい人のことで、雪が降った翌日は天気が良く、貧...

「ゆ」で始まることわざ

「ゆ」で始まることわざ【ことわざ】 夕立は一日降らず 【読み方】 ゆうだちはいちにちふらず 【意味】 夕立は一時的に強く降っても長続きしない。 【語源・由来】 夕立は一時的なものであることから。 「夕立は一日降らず」の使い方 「夕立は一日降ら...

「や」で始まることわざ

「や」で始まることわざ【ことわざ】 山が青く見えると晴れ、白く見えると雨 【読み方】 やまがあおくみえるとはれ、しろくみえるとあめ 【意味】 山が青く見えると晴れ、山が白く見えると雨になりやすい。 【語源・由来】 空気中の水分が少ないと光の散...

「も」で始まることわざ

「も」で始まることわざ【ことわざ】 モズの高鳴き七十五日 【読み方】 もずのたかなきしちじゅうごにち 【意味】 モズの高鳴きを初めて聞いてから七十五日目に霜が降りだすということ。 【語源・由来】 モズの高鳴きを初めて聞いてから七十五日目に霜が...

「ほ」で始まることわざ

「ほ」で始まることわざ【ことわざ】 星がちらちらすると雨 【読み方】 ほしがちらちらするとあめ 【意味】 星が激しくまたたいて見える時は雨になりやすい。 【語源・由来】 星が激しくまたたいて見える時は、上空の空気の流れが激しくなっている時なの...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「ヒバリが高く昇ると晴れ」の意味(語源由来) 【ことわざ】 ヒバリが高く昇ると晴れ 【読み方】 ひばりがたかくのぼるとはれ 【意味】 ひばりが高く飛ぶと晴れることが多い。 【語源・由来】 ヒバリは、舞い上がりと滑空をくり...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「日照りの朝曇り」の意味(語源由来) 【ことわざ】 日照りの朝曇り 【読み方】 ひでりのあさぐもり 【意味】 朝曇っていると日照りになることが多い。 【語源・由来】 夏の朝が曇りだと、昼間は太陽が照りつけ暑くなることが多...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「未の時に晴るるは雨には蓑笠を脱ぐ」の意味(語源由来) 【ことわざ】 未の時に晴るるは雨には蓑笠を脱ぐ 【読み方】 ひつじのときにはるるはあめにはみのかさをぬぐ 【意味】 午後二時頃に降り止んだ雨は、再び降ることは少ない...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「飛行機雲が立つ時は雨が近い」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 飛行機雲が立つ時は雨が近い 【読み方】 ひこうきぐもがたつときはあめがちかい 【意味】 飛行機が飛んだ後に飛行機雲が残ると雨が降りやすい。 【語源・...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「東雷雨降らず」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 東雷雨降らず 【読み方】 ひがしかみなりあめふらず 【意味】 東のほうで雷のする時は雷鳴だけで雨になることはない。 【語源・由来】 夏の雷雲は上空の強い偏西風に吹...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「春の雪と叔母の杖は怖くない」の意味(語源由来) 【ことわざ】 春の雪と叔母の杖は怖くない 【読み方】 はるのゆきとおばのつえはこわくない 【意味】 春の雪も叔母のお説教も恐れるに足りない。 【語源・由来】 叔母のお説教...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「春に三日の晴れ無し」の意味(語源由来) 【ことわざ】 春に三日の晴れ無し 【読み方】 はるにみっかのはれなし 【意味】 春の晴天は三日ともたない。春は雨が多いということ。 【語源・由来】 春は雨が多いことから。 「春に...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「白虹張れば干天」の意味(語源由来) 【ことわざ】 白虹張れば干天 【読み方】 はっこうはればかんてん 【意味】 色が鮮明ではない虹を白虹といい、この虹が出ると晴れが長く続き干ばつになる。 【語源・由来】 白虹がでるとき...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「八十八夜の別れ霜」の意味(語源由来) 【ことわざ】 八十八夜の別れ霜 【読み方】 はちじゅうはちやのわかれじも 【意味】 八十八夜の頃に降りる霜は季節の最後に降りる霜で、これ以後は降りないとされる。 【語源・由来】 「...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「はこべの花が閉じると雨」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 はこべの花が閉じると雨 【読み方】 はこべのはながとじるとあめ 【意味】 はこべの花が閉じると雨が降ることが多い。 【語源・由来】 はこべの花は湿度が高...

「ね」で始まることわざ

「ね」で始まることわざ「猫が顔を洗うと雨」の意味(語源由来) 【ことわざ】 猫が顔を洗うと雨 【読み方】 ねこがかおをあらうとあめ 【意味】 猫が顔を洗うと雨が降ることが多い。 【語源・由来】 猫のヒゲは敏感なので、風や湿度の変化を素早く感じ...

「に」で始まることわざ

「に」で始まることわざ「二八月の雷に隣に行くな」の意味(語源由来) 【ことわざ】 二八月の雷に隣に行くな 【読み方】 にはちがつのかみなりにとなりにいくな 【意味】 二月と八月の雷がなる日は、外を出歩いてはいけないという戒め。 【語源・由来】...

「な」で始まることわざ

「な」で始まることわざ「波雲は雨」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 波雲は雨 【読み方】 なみぐもはあめ 【意味】 波雲が出ると雨になることが多い。 【語源・由来】 波雲は前線や低気圧が近づいたときにあらわれやすいため、波雲が現れると...

「な」で始まることわざ

「な」で始まることわざ「夏沖の秋山」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 夏沖の秋山 【読み方】 なつおきのあきやま 【意味】 夏は沖のほうが晴れ、秋は山のほうが晴れるとその日は晴れる。 【語源・由来】 夏は沖のほうが晴れ、秋は山のほうが...

「な」で始まることわざ

「な」で始まることわざ「夏の入道雲は晴れ」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 夏の入道雲は晴れ 【読み方】 なつのにゅうどうぐもははれ 【意味】 夏、入道雲が現れると晴れることが多い。 【語源・由来】 積乱雲は、天気が非常に良く、地面が...

「と」で始まることわざ

「と」で始まることわざ「とんぼが低く飛ぶと雨」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 とんぼが低く飛ぶと雨 【読み方】 とんぼがひくくとぶとあめ 【意味】 とんぼが低く飛ぶと雨になる。 【語源・由来】 空気中の水分が多くなると、蚊などの羽が...

「つ」で始まることわざ

「つ」で始まることわざ「梅雨に降らぬと土用に降る」の意味(語源由来) 【ことわざ】 梅雨に降らぬと土用に降る 【読み方】 つゆにふらぬとどようにふる 【意味】 空梅雨になると、土用のころにたくさん降る。 【語源・由来】 土用は小暑から立夏まで...

「つ」で始まることわざ

「つ」で始まることわざ「梅雨の雷は晴れ近し」の意味(語源由来) 【ことわざ】 梅雨の雷は晴れ近し 【読み方】 つゆのかみなりははれちかし 【意味】 雷がなると梅雨明けが近いということ。 【語源・由来】 梅雨の低気圧に南から高気圧が近付くと雷が...

「ち」で始まることわざ

「ち」で始まることわざ「朝霞門を出でず、暮霞千里を行く」の意味(語源由来) 【ことわざ】 朝霞門を出でず、暮霞千里を行く 【読み方】 ちょうかんもんをいでずぼかせんりをゆく 【意味】 朝の霞は雨の前兆だから外出を避ける、晩の霞は晴れが続くこと...

「つ」で始まることわざ

「つ」で始まることわざ「ツバメが低く飛ぶと雨」の意味(語源由来) 【ことわざ】 ツバメが低く飛ぶと雨 【読み方】 つばめがひくくとぶとあめ 【意味】 ツバメが低く飛ぶと雨が降るということ。 【語源・由来】 空気中の水分が多くなると、蚊の羽が水...

「す」で始まることわざ

「す」で始まることわざ「スズメが朝からさえずるのは晴れ」の意味(語源由来) 【ことわざ】 スズメが朝からさえずるのは晴れ 【読み方】 すずめがあさからさえずるのははれ 【意味】 スズメがさえずる朝は晴れることが多い。 【語源・由来】 スズメは...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「十時上がりに傘離すな」の意味(語源由来・類義語・対義語) 【ことわざ】 十時上がりに傘離すな 【読み方】 じゅうじあがりにかさはなすな 【意味】 10時頃に上がった雨は再び降りだす恐れがあるため、傘を離してはいけない。...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「黒い雲が出ると雨」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 黒い雲が出ると雨 【読み方】 くろいくもがでるとあめ 【意味】 黒い雲が出ると雨が降りやすい。 【語源・由来】 黒い雲は水や氷の粒が多く含まれ、入りきらずに重...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「櫛が通りにくいときは雨」の意味(語源由来) 【ことわざ】 櫛が通りにくいときは雨 【読み方】 くしがとおりにくいときはあめ 【意味】 髪の毛に櫛が通りにくいときは、多湿で雨になりやすいということ。 【語源・由来】 多湿...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「草腐しの雨は七日続く」の意味(語源由来) 【ことわざ】 草腐しの雨は七日続く 【読み方】 くさくたしのあめはなぬかつづく 【意味】 草を腐らせるほど秋雨が何日も続く。 【語源・由来】 秋雨は季節の変わり目の雨で長く続く...

「お」で始まることわざ

「お」で始まることわざ「雷が鳴ると梅雨が明ける」の意味(語源由来) 【ことわざ】 雷が鳴ると梅雨が明ける 【読み方】 かみなりがなるとつゆがあける 【意味】 雷をともなった土砂降りの雨になると梅雨が明ける。 【語源・由来】 梅雨前線は二つの性...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「蚊柱立てば雨」の意味(類義語) 【ことわざ】 蚊柱立てば雨 【読み方】 かばしらがたてばあめ 【意味】 蚊柱が立つと雨になることが多い。 【類義語】 ・蚊がうすづけば雨が降る ・ウンカのもちつきは雨 「蚊柱立てば雨」の...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「鐘の音がよく聞こえると雨」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 鐘の音がよく聞こえると雨 【読み方】 かねのねがよくきこえるとあめ 【意味】 遠くの鐘の音がよく聞こえる時は雨が降りやすい。 【語源・由来】 音は通常...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「蚊がうすづけば雨が降る」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 蚊がうすづけば雨が降る 【読み方】 かがうすづけばあめがふる 【意味】 蚊の群れが、臼をつくようにさかんに上下するのは雨の前兆であるということ。 【語源...

「お」で始まることわざ

「お」で始まることわざ「伯母の牡丹餅と乾夕立の来ぬことはない」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 伯母の牡丹餅と乾夕立の来ぬことはない 【読み方】 おばのぼたもちといぬいゆうだちのこぬことはない 【意味】 伯母は優しいので、来訪する時は...

「う」で始まることわざ

「う」で始まることわざ「ウンカのもちつきは雨」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 ウンカのもちつきは雨 【読み方】 うんかのもちつきはあめ 【意味】 ウンカが集団になって上下に飛んでいるときは雨になりやすいということ。 【語源・由来】 ...

「う」で始まることわざ

「う」で始まることわざ「うろこ雲は雨」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 うろこ雲は雨 【読み方】 うろこぐもはあめ 【意味】 うろこ雲が現れると雨になりやすい。 【語源・由来】 うろこ雲は、前線や低気圧などが近づいたときにあらわれやす...

「い」で始まることわざ

「い」で始まることわざ「入り日よければ明日天気」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 入り日よければ明日天気 【読み方】 いりひよければあすてんき 【意味】 夕日が美しければ翌日はよい天気になる。 【語源由来】 美しい夕日が見えるというこ...

「い」で始まることわざ

「い」で始まることわざ「戌亥の夕立と伯母御の牡丹餅は来ぬためし無し」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 戌亥の夕立と伯母御の牡丹餅は来ぬためし無し 【読み方】 いぬいのゆうだちとおばごのぼたもちはこぬためしなし 【意味】 北西で降り始め...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝焼けはその日の洪水」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 朝焼けはその日の洪水 【読み方】 あさやけはそのひのこうずい 【意味】 朝焼けが起こると大雨の前兆ということ。 【語源・由来】 日本の天気は西から東に変化...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝のぴっかり姑の笑い」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 朝のぴっかり姑の笑い 【読み方】 あさのぴっかりしゅうとめのわらい 【意味】 信用できないことのたとえ。 【語源・由来】 朝の天気と姑の笑顔は、変わりやす...

「あ」で始まることわざ

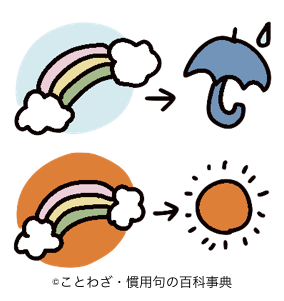

「あ」で始まることわざ「朝虹は雨、夕虹は晴れ」の意味(語源由来・類義語・対義語) 【ことわざ】 朝虹は雨、夕虹は晴れ 【読み方】 あさにじはあめ、ゆうにじははれ 【意味】 虹が朝立つのは雨の前触れで、夕方立つのは晴れの前触れということ。 【語...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝鳶が鳴けば隣七軒出でがならぬ」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 朝鳶が鳴けば隣七軒出でがならぬ 【読み方】 あさとびがなけばとなりしちけんいでがならぬ 【意味】 朝に鳶が鳴くのは雨が降る前兆なので、近隣の住民...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝、霜が降りないときは雨」の意味(語源由来) 【ことわざ】 朝、霜が降りないときは雨 【読み方】 あさ、しもがおりないときはあめ 【意味】 霜のない朝は雨になりやすいということ。 【語源・由来】 冷えこんだ朝に霜が降り...