【墓穴を掘る】の意味と使い方や例文(慣用句)

【慣用句】 墓穴を掘る 【読み方】 ぼけつをほる 【意味】 自分自身で自分を破滅させる原因をつくる。 「墓穴を掘る」の使い方 「墓穴を掘る」の例文 事業の失敗で生じた損失を、競馬で儲けることで埋めようだなんて、彼は、墓穴...

「ほ」で始まる慣用句

「ほ」で始まる慣用句【慣用句】 墓穴を掘る 【読み方】 ぼけつをほる 【意味】 自分自身で自分を破滅させる原因をつくる。 「墓穴を掘る」の使い方 「墓穴を掘る」の例文 事業の失敗で生じた損失を、競馬で儲けることで埋めようだなんて、彼は、墓穴...

「ほ」で始まる慣用句

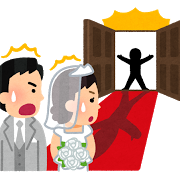

「ほ」で始まる慣用句【慣用句】 這う這うの体 【読み方】 ほうほうのてい 【意味】 さんざんな目に遭ってやっとのことで逃げるようす。 【語源・由来】 這うようなみじめな姿で、かろうじて逃げるようすから。 「這う這うの体」の使い方 「這う這う...

「へ」で始まる慣用句

「へ」で始まる慣用句【慣用句】 減らず口を叩く 【読み方】 へらずぐちをたたく 【意味】 負け惜しみから勝手なことを言う。 「減らず口を叩く」の使い方 「減らず口を叩く」の例文 減らず口を叩く暇があったら早く勉強を終わらせて、それから堂々と...

「ふ」で始まる慣用句

「ふ」で始まる慣用句【慣用句】 振り出しに戻る 【読み方】 ふりだしにもどる 【意味】 最初の状態。出発点に戻ること。 【語源・由来】 「振り出し」は双六(すごろく)で、サイコロを降り始めるスタート地点のこと。振り出しに戻る指示がある所に駒...

「ふ」で始まる慣用句

「ふ」で始まる慣用句【慣用句】 筆を入れる 【読み方】 ふでをいれる 【意味】 添削する。文章を直す。 「筆を入れる」の使い方 「筆を入れる」の例文 私が良かれと思って筆を入れた彼女の歌はあまり先生から誉められなかったが、筆を入れなかった歌...

「ふ」で始まる慣用句

「ふ」で始まる慣用句【慣用句】 降って湧いたよう 【読み方】 ふってわいたよう 【意味】 物事が思いがけずに起こる。 【語源・由来】 「天から降る」と「地から湧く」の両方を併せた言葉で、思い掛けずにものごとが起こる、突然生ずること。 「降っ...

「ふ」で始まる慣用句

「ふ」で始まる慣用句【慣用句】 仏頂面 【読み方】 ぶっちょうづら 【意味】 不愛想な顔つき。不機嫌なふくれた顔つき。ふくれっつら。 「仏頂面」の使い方 「仏頂面」の例文 相手に挨拶をして、すわってから、いま自分は仏頂面をしていたのではない...

「ふ」で始まる慣用句

「ふ」で始まる慣用句【慣用句】 吹けば飛ぶよう 【読み方】 ふけばとぶよう 【意味】 頼りなげなようす。貧弱なようす。 【語源・由来】 ちょっと風が吹いただけで飛んでしまいそうなの意味から。 「吹けば飛ぶよう」の使い方 「吹けば飛ぶよう」の...

「ふ」で始まる慣用句

「ふ」で始まる慣用句【慣用句】 不帰の客となる 【読み方】 ふきのきゃくとなる 【意味】 再びこの世に帰らない人となる。死ぬ。 「不帰の客となる」の使い方 「不帰の客となる」の例文 うちの親不孝な息子は急に思い立ったように、アメリカへ出かけ...

「ふ」で始まる慣用句

「ふ」で始まる慣用句【慣用句】 不覚を取る 【読み方】 ふかくをとる 【意味】 油断して失敗する。 「不覚を取る」の使い方 「不覚を取る」の例文 僕だけならともかく、彼女を守るために不覚を取り、相手の攻撃をまともに受けることになってしまった...

「ふ」で始まる慣用句

「ふ」で始まる慣用句【慣用句】 風雪に耐える 【読み方】 ふうせつにたえる 【意味】 世の中の厳しい試練や非常な苦しみにくじけず、それを乗り越える。 「風雪に耐える」の使い方 「風雪に耐える」の例文 この歌は、人種差別という風雪に耐えて歌い...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 火を見るよりも明らか 【読み方】 ひをみるよりもあきらか 【意味】 火が燃えていれば誰が見ても火とわかる。そのように、明白で疑う余地がない現象のこと。道理がはっきりしている場合にも使う。 「火を見るよりも明ら...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「百里を行く者は九十里を半ばとす」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 百里を行く者は九十里を半ばとす 【読み方】 ひゃくりをゆくものはくじゅうりをなかばとす 【意味】 百里の行程を旅する時は最後になるほど苦しいので、九...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 日の目を見る 【読み方】 ひのめをみる 【意味】 世に埋もれていたものが世間に知られる。 【語源・由来】 「日の目」は、日の光。日の光に当たることは、人目にふれることから。 「日の目を見る」の使い方 「日の目...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 火の付いたよう 【読み方】 ひのついたよう 【意味】 ①あわただしいさま。性急なさま。 ②大声で泣き叫ぶさま。 「火の付いたよう」の使い方 「火のついたよう」の例文 欲しい本が近所の本屋に無いとなると、都心の...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 火の車 【読み方】 ひのくるま 【意味】 経済状態が極めて苦しいこと。 【語源・由来】 「火車」の訓読み。悪人を地獄へ送るための火の燃えている車の意味。 「火の車」の使い方 「火の車」の例文 家計が火の車であ...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 檜舞台 【読み方】 ひのきぶたい 【意味】 ヒノキで床を張った立派な舞台。転じて、世間に自分の腕前を示す晴れの場所。大舞台。 「檜舞台」の使い方 「檜舞台」の例文 一度でもスポットライトを浴びて檜舞台で大喝采...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 非の打ち所がない 【読み方】 ひのうちどころがない 【意味】 欠点が全くない。完全である。 「非の打ち所がない」の使い方 「非の打ち所がない」の例文 彼は、人からは非の打ち所がない人間として見られることが多い...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 一山当てる 【読み方】 ひとやまあてる 【意味】 万一をねらって成功し、大儲けすること。 【語源・由来】 「山」とは鉱山(金や銀などがうもれている山)のことで、鉱山を掘り当てることから。 「一山当てる」の使い...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 一役買う 【読み方】 ひとやくかう 【意味】 自分から一つの役割を引き受ける。手助けする。 「一役買う」の使い方 「一役買う」の例文 老若男女に人気がある彼が出演すると、幅広い年齢層の視聴者が見ることになり、...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 人目を引く 【読み方】 ひとめをひく 【意味】 外見や態度などがいかにも目立って、他人の目をひきつける。 「人目を引く」の使い方 「人目を引く」の例文 彼女はできるだけ、人目を引かない服装をえらんで来たにちが...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 人目を憚る 【読み方】 ひとめをはばかる 【意味】 うしろめたいことがあって、人に見られないように気をつかう。 【類義語】 人目を忍ぶ 「人目を憚る」の使い方 「人目を憚る」の例文 彼は冤罪で、容疑者として任...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 人目を盗む 【読み方】 ひとめをぬすむ 【意味】 他人に見つからないように、こっそりとする。 「人目を盗む」の使い方 「人目を盗む」の例文 人目を盗むようにして、家を出て来たのだが、監視カメラでちゃんと見られ...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 人目を忍ぶ 【読み方】 ひとめをしのぶ 【意味】 人に見られることを恐れる。 【類義語】 人目をはばかる 「人目を忍ぶ」の使い方 「人目を忍ぶ」の例文 昨晩、雨がかなり降った後だったが、水はゆっくりと、音も立...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 人目に付く 【読み方】 ひとめにつく 【意味】 目立つ。よく目に付く。 「人目に付く」の使い方 「人目に付く」の例文 彼は嫌でも人目に付くような服を好んで着ているが、こんな田舎では不釣り合いで目立ち過ぎだ。 ...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 瞳を凝らす 【読み方】 ひとみをこらす 【意味】 まばたきをしないで、ひとところを、じっとよく見る。 「瞳を凝らす」の使い方 「瞳を凝らす」の例文 花にとまった蝶を瞳を凝らして観察している女の子の表情が、何と...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「人は一代名は末代」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 人は一代名は末代 【読み方】 ひとはいちだいなはまつだい 【意味】 人の体は一代限りで滅びるが、名声は何代も生き続けるという意味。死後に名を残すような...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 一泡吹かせる 【読み方】 ひとあわふかせる 【意味】 不意をついて人を驚かせ、慌てさせる。 【類義語】 泡を吹かせる(あわをふかせる) 「一泡吹かせる」の使い方 「一泡吹かせる」の例文 前回の試合で、こてんぱ...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 額を集める 【読み方】 ひたいをあつめる 【意味】 多数の人が寄り集まって相談する。 「額を集める」の使い方 「額を集める」の例文 生徒たちは額を集めて文化祭の企画を出し合ったのだが、夜になっても決まらなかっ...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 火が消えたよう 【読み方】 ひがきえたよう 【意味】 急に活気がなくなり、寂しくなるさま。 「火が消えたよう」の使い方 「火が消えたよう」の例文 大型スーパーが進出してきたことで、地元の商店街は火が消えたよう...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 腸が煮えくり返る 【読み方】 はらわたがにえくりかえる 【意味】 強く憤っている気持ちのたとえ。 「腸が煮えくり返る」の使い方 「腸が煮えくり返る」の例文 勝手な彼の言い草には腸が煮えくり返りそうだったが、彼...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 腹の皮が捩れる 【読み方】 はらのかわがよじれる 【意味】 おかしくて腹の筋肉がよじれるほど大笑いをする。 「腹の皮が捩れる」の使い方 「腹の皮が捩れる」の例文 彼がまじめな顔をしてそんなことを言うもんだから...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 腹に据えかねる 【読み方】 はらにすえかねる 【意味】 我慢の限度を超えている。心中の怒りを抑えきれない。 「腹に据えかねる」の使い方 「腹に据えかねる」の例文 彼の生意気な態度には、普段、温厚と評判な僕でも...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 波紋を投ずる 【読み方】 はもんをとうずる 【意味】 静かで平穏だったところに動揺を与える。周りの人に影響を与えるような問題や事件をおこす。 【類義語】 ・波紋を投げる(はもんをなげる) ・波紋を広げる(はも...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 幅を利かせる 【読み方】 はばをきかせる 【意味】 地位などを利用して勢力を振るう。 「幅を利かせる」の使い方 「幅を利かせる」の例文 その時代のことについては、詳しい資料が一切残っていないので、憶測や噂レベ...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 歯の抜けたよう 【読み方】 はのぬけたよう 【意味】 あるものがなくなりさびしくなること。 「歯の抜けたよう」の使い方 「歯の抜けたよう」の例文 私はいつも本を、書棚にきちんと高さを揃え、神経質なほどに気を使...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 花道を飾る 【読み方】 はなみちをかざる 【意味】 最後に華々しい活躍をして、人に惜しまれて引退する。 【語源・由来】 「花道」は歌舞伎の劇場で、客席を縦に貫いて設けられた俳優の出入りする通路。 「花道を飾る...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 鼻の下が長い 【読み方】 はなのしたがながい 【意味】 好色で女性に甘い。 「鼻の下が長い」の使い方 「鼻の下が長い」の例文 彼は、生涯のパートナーとしてとても素晴らしい人なのだが、美人をみるとすぐ鼻の下が長...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 鼻つまみ 【読み方】 はなつまみ 【意味】 ひどく人に嫌がられること。また、その人。 【語源・由来】 臭いものは鼻をつまんで避けるところから。 「鼻つまみ」の使い方 「鼻つまみ」の例文 彼女は、他の家が出した...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 話の腰を折る 【読み方】 はなしのこしをおる 【意味】 口をはさんで、相手の話を途中でさえぎる。 「話の腰を折る」の使い方 「話の腰を折る」の例文 彼は自分にとって風向きが悪いと判断すると、話の腰を折り、別の...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 話に花が咲く 【読み方】 はなしにはながさく 【意味】 興味ある話題が次々と出る。 「話に花が咲く」の使い方 「話に花が咲く」の例文 仕事で付き合いのある人が、同じ県の出身であることがわかり、話に花が咲いて懐...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 話が弾む 【読み方】 はなしがはずむ 【意味】 次々と話題が広がり、活気ある話が続く。 「話が弾む」の使い方 「話が弾む」の例文 学年が変わる頃には、僕と彼はなかなか話が弾む、雰囲気の良い友達という関係になっ...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 鼻息を窺う 【読み方】 はないきをうかがう 【意味】 人の意向や機嫌を確かめる。 「鼻息を窺う」の使い方 「鼻息を窺う」の例文 社長とは言え、子会社の社長だから、本社の鼻息を窺わないと何も決めたり、変えたりで...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 鼻息が荒い 【読み方】 はないきがあらい 【意味】 意気込みが激しい。強気である。 「鼻息が荒い」の使い方 「鼻息が荒い」の例文 重大な情報を手に入れたその刑事は、鼻息が荒く、特別捜査本部に走って戻ってきた。...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 発破をかける 【読み方】 はっぱをかける 【意味】 激しい言葉で気合をかけたり、励ましたりして奮起させる。 【語源・由来】 「発破」は鉱山や土木工事で爆破に用いる火薬の類のこと。 「発破をかける」の使い方 「...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 畑違い 【読み方】 はたけちがい 【意味】 専門分野が異なること。また、その異なる分野。 「畑違い」の使い方 「畑違い」の例文 彼はプロレスラーなのだが、格好が良いので、畑違いな俳優として、テレビに出ていたり...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 バスに乗り遅れる 【読み方】 ばすにのりおくれる 【意味】 社会の時流に取り残される。 【語源・由来】 英語の「miss the bus」(時流に遅れる)から。 「バスに乗り遅れる」の使い方 「バスに乗り遅れ...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「恥を知らねば恥かかず」の意味 【ことわざ】 恥を知らねば恥かかず 【読み方】 はじをしらねばはじかかず 【意味】 もともと恥ずかしいという心を持っていない者は、どんな恥ずかしい目に遭っても平気だという意味。そんな者に廉...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ【ことわざ】 恥の上塗り 【読み方】 はじのうわぬり 【意味】 恥ずかしいことの上にさらに塗りつけるように、再び恥ずかしい目に遭うこと。不名誉なことを重ねて仕出かすこと。 「恥の上塗り」の例文 「恥の上塗り」の使い方 私...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「恥と頭はかき次第」の意味(語源由来) 【ことわざ】 恥と頭はかき次第 【読み方】 はじとあたまはかきしだい 【意味】 恥をかくことに無感覚で、頭を掻きたいだけ掻くように、平気で恥をかく行為を重ねるたとえ。 【語源・由来...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 拍車を掛ける 【読み方】 はくしゃをかける 【意味】 物事の進行を一段と速める。 【語源・由来】 「拍車」は馬に乗るとき靴のかかとに取り付ける金具で、馬の腹部を圧迫して御すのに用いる。 「拍車を掛ける」の使い...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 箔が付く 【読み方】 はくがつく 【意味】 ①貫禄(かんろく)がつく。 ②物がかなり古くなる。 【語源・由来】 「箔(はく)」は、襖や蒔絵などに施す金箔・銀箔などの延び金のこと。これが非常に高価であったことか...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 場数を踏む 【読み方】 ばかずをふむ 【意味】 「場数」は実地経験の度数のことで、直面する場面や状況に詳しく、場慣れしていること。実際に何度も同じようなことをやって経験を積み、よく慣れているさま。 「場数を踏...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 はかが行く 【読み方】 はかがゆく 【意味】 作業などが順調に進むこと。はかどること。 【語源・由来】 「はかが行く」の「はか(捗、計、量)」は、古くは米などの収穫予想量を言い、そこから、物の量や大きさを数値...

「の」で始まる慣用句

「の」で始まる慣用句【慣用句】 呑んでかかる 【読み方】 のんでかかる 【意味】 相手を見くびって威圧的な態度をとる。 「呑んでかかる」の使い方 「呑んでかかる」の例文 チャンピオンは挑戦者を呑んでかかっているようで、皮肉そうなほほえみを浮...

「の」で始まる慣用句

「の」で始まる慣用句「暖簾を分ける」の意味(類義語・英語訳) 【慣用句】 暖簾を分ける 【読み方】 のれんをわける 【意味】 商家で、店員に店を出させて、同じ屋号を名乗らせたり、顧客の一部を分けたりする。 「暖簾を分ける」の解説 「暖簾を分...

「の」で始まる慣用句

「の」で始まる慣用句【慣用句】 伸るか反るか 【読み方】 のるかそるか 【意味】 成功するか、失敗するか。 【語源・由来】 「伸る」は長く伸びる、「反る」は反対側に反り返るという意味。 「伸るか反るか」の使い方 「伸るか反るか」の例文 わが...

「の」で始まる慣用句

「の」で始まる慣用句【慣用句】 のべつ幕無し 【読み方】 のべつまくなし 【意味】 休みなく続くようす。 【語源・由来】 芝居で幕を下ろさずに演じ続ける意味から。 「のべつ幕無し」の使い方 「のべつ幕無し」の例文 彼女は、誰かが止めない限り...

「の」で始まる慣用句

「の」で始まる慣用句【慣用句】 喉が鳴る 【読み方】 のどがなる 【意味】 ごちそうを目の前にして、ひどく食べたくなる。 「喉が鳴る」の使い方 「喉が鳴る」の例文 彼女のことは大嫌いだったが、彼女の作った料理は喉が鳴るほどおいしそうで、料理...

「の」で始まる慣用句

「の」で始まる慣用句【慣用句】 軒を並べる 【読み方】 のきをならべる 【意味】 軒を接して多くの家がぎっしりと立ち並んでいる。軒を連ねる。 「軒を並べる」の使い方 「軒を並べる」の例文 その町は、主要道路の両側だけに民家が軒を並べていると...

「ね」で始まる慣用句

「ね」で始まる慣用句【慣用句】 根を下ろす 【読み方】 ねをおろす 【意味】 新しい物事が世の中に定着する。不動の位置を占める。 「根を下ろす」の使い方 「根を下ろす」の例文 この国に民主主義が根を下ろすまでにはまだまだ時間がかかるだろうか...

「ね」で始まる慣用句

「ね」で始まる慣用句【慣用句】 音を上げる 【読み方】 ねをあげる 【意味】 もう耐えられないと弱気になる。たえられなくて悲鳴を上げること。 【語源由来】 「音」は、人の声のこと。泣き声を上げるということから。 「音を上げる」の使い方 「音...

「ね」で始まる慣用句

「ね」で始まる慣用句「寝ても覚めても」の意味(語源由来) 【慣用句】 寝ても覚めても 【読み方】 ねてもさめても 【意味】 いつも。四六時中。 【語源・由来】 寝ているときも目が覚めているときもという意味。 「寝ても覚めても」の解説 「寝て...

「ね」で始まる慣用句

「ね」で始まる慣用句「願ったり叶ったり」の意味 【慣用句】 願ったり叶ったり 【読み方】 ねがったりかなったり 【意味】 願った物事がすぐにかなえられたということで、相手の出した条件などがこちらの期待を十分に満たし、さらにそれ以上であること...

「ぬ」で始まる慣用句

「ぬ」で始まる慣用句【慣用句】 濡れ鼠 【読み方】 ぬれねずみ 【意味】 水にぬれたねずみ。転じて、衣服を着たまま全身びしょぬれになること。 「濡れ鼠」の使い方 「濡れ鼠」の例文 シャワーがカランになっていなかったので、蛇口をひねったとたん...

「ぬ」で始まる慣用句

「ぬ」で始まる慣用句【慣用句】 抜け目がない 【読み方】 ぬけめがない 【意味】 注意深く、やることに抜けたところがない。また、自分の利益になりそうだと見れば、その機会を逃さない。 「抜け目がない」の使い方 「抜け目がない」の例文 あの人は...

「ぬ」で始まる慣用句

「ぬ」で始まる慣用句【慣用句】 抜き差しならない 【読み方】 ぬきさしならない 【意味】 動きがとれない。どうしようもない。のっぴきならない。 【語源・由来】 「抜き差し」にやりくりすること、取り計らうことという意味があることから。 「抜き...

「ぬ」で始まる慣用句

「ぬ」で始まる慣用句【慣用句】 糠味噌が腐る 【読み方】 ぬかみそがくさる 【意味】 悪声や調子はずれな歌いぶりをからかって言う言葉。 【語源・由来】 小糠(こぬか:米をつく時に出る表皮の粉末)に、塩や水を加えてつくる糠味噌は、野菜を漬ける...

「に」で始まる慣用句

「に」で始まる慣用句【慣用句】 睨みを利かせる 【読み方】 にらみをきかせる 【意味】 他の者に勝手なことをさせないように押さえつけること。 【語源由来】 すみずみまでにらみつけて、怖がらせることから。 【類義語】 ・眼をつける ・眼を飛ば...

「に」で始まる慣用句

「に」で始まる慣用句「二枚舌を使う」の意味 【慣用句】 二枚舌を使う 【読み方】 にまいじたをつかう 【意味】 前に言ったことと違うことを平気で言う。また、うそを言うことのたとえ。 「二枚舌を使う」の解説 「二枚舌を使う」の使い方 「二枚舌...

「に」で始まる慣用句

「に」で始まる慣用句【慣用句】 二番煎じ 【読み方】 にばんせんじ 【意味】 何度か同じことが行われ、新鮮味のないもの。 【語源・由来】 一度煎じたものをもう一度煎じた薬や茶の意味から。 「二番煎じ」の使い方 「二番煎じ」の例文 昔の私だっ...

「に」で始まる慣用句

「に」で始まる慣用句「二進も三進も行かない」の意味(語源由来) 【慣用句】 二進も三進も行かない 【読み方】 にっちもさっちもいかない 【意味】 どうしていいかすっかり行き詰まって前にも後にも動きのとれないさま。 【語源・由来】 「にっち」...

「に」で始まる慣用句

「に」で始まる慣用句「日常茶飯事」の意味(語源由来) 【慣用句】 日常茶飯事 【読み方】 にちじょうさはんじ 【意味】 平凡でありふれていること。ありきたりなこと。 【語源・由来】 「日常茶飯」が普段の食事という意味であることから。 「日常...

「に」で始まる慣用句

「に」で始まる慣用句【慣用句】 荷が勝つ 【読み方】 にがかつ 【意味】 荷物が重すぎる。責任や負担が重すぎる。 「荷が勝つ」の使い方 「荷が勝つ」の例文 会社の忘年会で、一発芸をやらなくてはいけないが、人見知りが激しい僕にとっては荷が勝つ...

「に」で始まる慣用句

「に」で始まる慣用句【慣用句】 荷が重い 【読み方】 にがおもい 【意味】 能力に対して仕事の負担、責任が大きい。 「荷が重い」の使い方 「荷が重い」の例文 この仕事は、新人の彼には荷が重すぎるから、下手をしたら失敗に終わるかもしれないぞ。...

「に」で始まる慣用句

「に」で始まる慣用句【慣用句】 仁王立ち 【読み方】 におうだち 【意味】 仁王像のように、足を広げて力強くどっしりと立っていること。 【語源・由来】 「仁王」(「二王」とも書く)は寺の門、または須弥壇前面の両側に置かれた仏法を護持する一対...

「に」で始まる慣用句

「に」で始まる慣用句【慣用句】 煮え切らない 【読み方】 にえきらない 【意味】 決断がつかず、態度がはっきりしないようす。 「煮え切らない」の使い方 「煮え切らない」の例文 旅行に行くのか行かないのか、いつまでも煮え切らない返事で、準備が...

「な」で始まる慣用句

「な」で始まる慣用句【慣用句】 名を残す 【読み方】 なをのこす 【意味】 名声を後世までとどめる。 「名を残す」の使い方 「名を残す」の例文 彼女は歌うことで、戦後復興期の日本国民の心を癒し、励まし、国民的歌手として名を残し、今なお語り継...

「な」で始まる慣用句

「な」で始まる慣用句【慣用句】 名を汚す 【読み方】 なをけがす 【意味】 名誉を傷つけ評判を落とす。 「名を汚す」の使い方 「名を汚す」の例文 君は不祥事を起こして会社の名を汚し、多くの社員やその家族に迷惑をかけたんだぞ、君はそういう事が...

「な」で始まる慣用句

「な」で始まる慣用句【慣用句】 名を売る 【読み方】 なをうる 【意味】 自分の名を、世の中の人々に広く知られるようにする。また、有名になる。 「名を売る」の使い方 「名を売る」の例文 ホテルのシェフも、食事の献立にとても気を使い、この国を...

「な」で始まる慣用句

「な」で始まる慣用句【慣用句】 鳴りを潜める 【読み方】 なりをひそめる 【意味】 ①物音をたてずに静かにする。なりをしずめる。 ②表立った活動を休止している。 「鳴りを潜める」の使い方 「鳴りを潜める」の例文 壇上に上がる来賓客たちが着席...

「な」で始まる慣用句

「な」で始まる慣用句【慣用句】 鳴り物入り 【読み方】 なりものいり 【意味】 ①楽器を鳴らして伴奏をしたり、はやしたりすること。 ②大げさに宣伝することのたとえ。 【語源・由来】 歌舞伎などで、笛や太鼓などの鳴り物を入れてにぎやかにする意...

「な」で始まる慣用句

「な」で始まる慣用句【慣用句】 涙に暮れる 【読み方】 なみだにくれる 【意味】 泣いて暮らすこと。 「涙に暮れる」の使い方 「涙に暮れる」の例文 父の四十九日が過ぎても母は涙に暮れていたので、兄も私も母の体を気遣い、心配したのだった。 飛...

「な」で始まることわざ

「な」で始まることわざ「鳴くまで待とう時鳥」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 鳴くまで待とう時鳥 【読み方】 なくまでまとうほととぎす 【意味】 好機が到来するまで辛抱強く待つということ。 【語源・由来】 戦国時代末期の織田信長、豊臣...

「な」で始まる慣用句

「な」で始まる慣用句【慣用句】 泣く子も黙る 【読み方】 なくこもだまる 【意味】 泣いている子どもが泣きやんで静になるほど、恐ろしかったり力があったりすること。 「泣く子も黙る」の使い方 「泣く子も黙る」の例文 次の理科は、一度赤点をとっ...

「な」で始まる慣用句

「な」で始まる慣用句【慣用句】 泣き寝入り 【読み方】 なきねいり 【意味】 ①泣きながら寝てしまうこと。 ②不服のままあきらめること。 「泣き寝入り」の使い方 「泣き寝入り」の例文 たとえ彼女自身が泣き寝入りするつもりだったとしても、僕は...

「な」で始まる慣用句

「な」で始まる慣用句「鳴かず飛ばず」の意味(出典・故事) 【慣用句】 鳴かず飛ばず 【読み方】 なかずとばず 【意味】 三年もの期間、じっと機会の来るのを待って何もしないこと。 【出典】 「史記」 【故事】 中国の春秋時代、即位して何もせず...

「な」で始まる慣用句

「な」で始まる慣用句「長い目で見る」の意味とは? 【慣用句】 長い目で見る 【読み方】 ながいめでみる 【意味】 先を考えて気長に見る。 「長い目で見る」の語源由来 「長い目で見る」の使い方 「長い目で見る」の例文 これは手入れさえちゃんと...

「と」で始まる慣用句

「と」で始まる慣用句【慣用句】 度を失う 【読み方】 どをうしなう 【意味】 突然の出来事にびっくりして、普段の落ち着きをなくす。 「度を失う」の使い方 「度を失う」の例文 授業参観で、先生は、生徒の質問に答えることができずに、一瞬度を失っ...

「と」で始まる慣用句

「と」で始まる慣用句【慣用句】 泥を吐く 【読み方】 どろをはく 【意味】 問いつめられて、隠していた悪いことを白状する。 「泥を吐く」の使い方 「泥を吐く」の例文 先日、薬物取締法違反で逮捕されたあの芸能人が泥を吐けば、連鎖的に他の有名芸...

「と」で始まることわざ

「と」で始まることわざ「泥棒に追い銭」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 泥棒に追い銭 【読み方】 どろぼうにおいせん 【意味】 盗人に物を盗まれた上に、銭を追加して与えること。損をした上に、さらに損をするたとえ。 【語源・由来...

「と」で始まる慣用句

「と」で始まる慣用句「途方に暮れる」の意味 【慣用句】 途方に暮れる 【読み方】 とほうにくれる 【意味】 どうしたらよいか方法が分からず、困り果てる。 「途方に暮れる」の解説 「途方に暮れる」の使い方 「途方に暮れる」の例文 会社の上司が...

「と」で始まる慣用句

「と」で始まる慣用句【慣用句】 床に就く 【読み方】 とこにつく 【意味】 ①寝床に入る。就寝する。 ②病気になって寝つく。 「床に就く」の使い方 「床に就く」の例文 彼女は、昨日の夜は夕方から、三十八度くらいの熱が出て、早めに床に就いたそ...

「と」で始まる慣用句

「と」で始まる慣用句【慣用句】 独壇場 【読み方】 どくだんじょう 【意味】 「擅」を「壇」と書き誤って生じた語。「独擅場 (どくせんじょう) 」に同じ。 その人だけが思うままに振る舞うことができる場所・場面。ひとり舞台。 「独壇場」の使い...

「と」で始まる慣用句

「と」で始まる慣用句【慣用句】 時を稼ぐ 【読み方】 ときをかせぐ 【意味】 有利な情勢になるまで、ほかのことで時間を引き延ばす。 「時を稼ぐ」の使い方 「時を稼ぐ」の例文 彼は顔を伏せていて、表情まではうかがい知れないが、こうして会話の間...

「と」で始まる慣用句

「と」で始まる慣用句【慣用句】 度肝を抜く 【読み方】 どぎもをぬく 【意味】 非常にびっくりさせる。 【語源・由来】 「ど」は接頭語で、「きも」を強めている。 「度肝を抜く」の使い方 「度肝を抜く」の例文 試合中に友人が変な行動をとったの...

「と」で始まる慣用句

「と」で始まる慣用句【慣用句】 薹が立つ 【読み方】 とうがたつ 【意味】 ①野菜などの花茎が伸びてかたくなり、食用に適する時期を過ぎる。 ②盛りが過ぎる。年ごろが過ぎる。 【語源・由来】 「薹」は大根や菜の花、ふきなどの花茎のこと。薹が伸...

「と」で始まることわざ

「と」で始まることわざ「灯火親しむべき候」の意味(出典) 【ことわざ】 灯火親しむべき候 【読み方】 とうかしたしむべきこう 【意味】 灯火の下で読書をするのにふさわしい季節。秋の夜。 【出典】 韓愈「符読書城南詩」から。 「灯火稍ク親シムベ...

「た」で始まる慣用句

「た」で始まる慣用句【慣用句】 大なり小なり 【読み方】 だいなりしょうなり 【意味】 大小の程度にかかわらず。程度の差はあっても。 「大なり小なり」の使い方 「大なり小なり」の例文 能天気そうな健太くんにも悩みがあるのよ、だれしも、大なり...

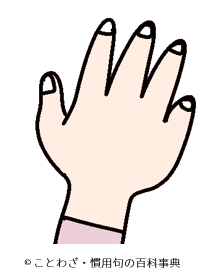

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 天を衝く 【読み方】 てんをつく 【意味】 ①非常に高くそびえ立つ様子。 ②いきおいや、いきごみが非常に盛んな様子。 「天を衝く」の使い方 「天を衝く」の例文 駅前のビル群は、お互いに高さを競うように、天を衝...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 天秤に掛ける 【読み方】 てんびんにかける 【意味】 二つを見比べてその優劣や損得を比較する。 「天秤に掛ける」の使い方 「天秤に掛ける」の例文 入社試験を受けて、ニ社内定が出たのが、どちらの会社がよいか天秤...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 天王山 【読み方】 てんのうざん 【意味】 勝敗の分かれ目になる大事な時、または場所。 【語源・由来】 京都盆地と大阪平野の境にある天王山のふもとの山崎は、古来、交通の要地であった。山崎の合戦で羽柴秀吉と明智...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句「手を焼く」の意味とは? 【慣用句】 手を焼く 【読み方】 てをやく 【意味】 処置や対応に窮する。持て余す。てこずる。 「手を焼く」の語源由来 【語源由来】 手を火傷して、二度と手をつけかねている状態から。 「手を焼く...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手を回す 【読み方】 てをまわす 【意味】 あることをうまくやるために、他のところへこっそりと働きかける。 「手を回す」の使い方 「手を回す」の例文 敏腕マネージャーは、すぐに警察やマスコミに手を回して、有名...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手を引く 【読み方】 てをひく 【意味】 ①相手の手をとって、導く。 ②相手との関係をなくして、今までやってきたことや、これからやろうとすることをやめる。 「手を引く」の使い方 「手を引く」の例文 最初に君に...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手を抜く 【読み方】 てをぬく 【意味】 手順や作業を省いて、いいかげんにする。 「手を抜く」の使い方 「手を抜く」の例文 細かい所でも手を抜くと、大きな事故につながりかねないのだから、油断せずに作業を続ける...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手を握る 【読み方】 てをにぎる 【意味】 同盟を結ぶ。和解する。 一緒に力を合わせて、一つのものごとを行う。 「手を握る」の使い方 「手を握る」の例文 ニクソン政権は同盟国の日本に事前に一言も知らせずに中国...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手を取る 【読み方】 てをとる 【意味】 ①親愛の気持ちなどを表すために他人の手を握る。 ②親切に教え導くようすにいう。 「手を取る」の使い方 「手を取る」の例文 空港に迎えに来てくれた彼女と、生き別れていて...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手を付ける 【読み方】 てをつける 【意味】 取りかかる。物事に着手する。 不正に使い込む。使い始める。 「手を付ける」の使い方 「手を付ける」の例文 今度の仕事は、時間がかかりそうだし納期が厳守だから、早目...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手を差し伸べる 【読み方】 てをさしのべる 【意味】 助けること、力をかすこと。 【語源由来】 相手のほうに手をのばすということから。 「手を差し伸べる」の使い方 「手を差し伸べる」の例文 彼は虫が大好きで、...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句「手を拱く」の意味 【慣用句】 手を拱く 【読み方】 てをこまねく 【意味】 あることが起こっているときに、何もしないで見ている。何もできないでいる。 「手を拱く」の解説 「手を拱く」の使い方 「手を拱く」の例文 このま...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手を加える 【読み方】 てをくわえる 【意味】 直したり補ったりする。手を入れる。 「手を加える」の使い方 「手を加える」の例文 作家さんが持ってきた原稿に、赤ペンで思い切って手を加え、作家さんに返却した。 ...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手を下す 【読み方】 てをくだす 【意味】 直接自分でその行為をする。 着手する。 「手を下す」の使い方 「手を下す」の例文 机の上で考えているより、一日でもはやく手を下した方が勝ちだと考えますがいかがでしょ...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手を切る 【読み方】 てをきる 【意味】 それまであった関係を絶つ。主に好ましくない人物との縁を切るのに使われる。 「手を切る」の使い方 「手を切る」の例文 本当に選挙に出る気があるのならば、暴力の問題ばかり...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手を借りる 【読み方】 てをかりる 【意味】 協力や助力を求める。手伝ってもらう。 「手を借りる」の使い方 「手を借りる」の例文 昔の身分の高い女性というものは何につけ、人の手を借りなければならなかったようで...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手を貸す 【読み方】 てをかす 【意味】 助力する。手伝う。 「手を貸す」の使い方 「手を貸す」の例文 エレベーターがない地下鉄の階段で、困っているベビーカーを持ったお母さんが居たので、手を貸して、地上まで持...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句「手を替え品を替え」の意味 【慣用句】 手を替え品を替え 【読み方】 てをかえしなをかえ 【意味】 さまざまに方法・手段をかえて。 「手を替え品を替え」の解説 「手を替え品を替え」の使い方 「手を替え品を替え」の例文 姉...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 出る幕がない 【読み方】 でるまくがない 【意味】 ものごとに加わったり、自分の力を現す場所がないこと。 【語源・由来】 「幕」は、一幕・二幕など、芝居の場面という意味の幕で、役者なのに出番がないという意味か...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 出端を挫く 【読み方】 ではなをくじく(でばなをくじく) 【意味】 機先を制する。意気込んでやり始めたところを邪魔する。 【語源・由来】 「出端」とは出ようとするとたんの意味。 「出端を挫く」の使い方 「出端...

「て」で始まることわざ

「て」で始まることわざ「手の舞い足の踏む所を知らず」の意味(出典・英語訳) 【ことわざ】 手の舞い足の踏む所を知らず 【読み方】 てのまいあしのふむところをしらず 【意味】 うれしさに我慢できなくなって小躍りする様子。大喜びすること。 【出典...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手に取るように 【読み方】 てにとるように 【意味】 物事がはっきりと分かるようす。 【語源・由来】 手の中にあるもののようにの意味。 「手に取るように」の使い方 「手に取るように」の例文 顔は下を向いたまま...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手に手を取る 【読み方】 てにてをとる 【意味】 仲よく行動を共にする。 【語源・由来】 お互いに相手の手を取り合うことから。 「手に手を取る」の使い方 「手に手を取る」の例文 手に手を取って散歩する老夫婦と...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手に負えない 【読み方】 てにおえない 【意味】 自分の力では扱いきれない。手に余る。 「手に負えない」の使い方 「手に負えない」の例文 僕は、子供のころ、大変にいたずらな手に負えないところのある子供だったが...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手玉に取る 【読み方】 てだまにとる 【意味】 人を自分の思うままに操る。 【語源・由来】 お手玉のように投げてもてあそぶことから。 「手玉に取る」の使い方 「手玉に取る」の例文 今夜の試合では、強打者を手玉...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句「手塩に掛ける」の意味(語源由来) 【慣用句】 手塩に掛ける 【読み方】 てしおにかける 【意味】 自分で直接世話して大切に育てること。 【語源由来】 「手塩」は、料理の味を整えるためにかける塩。自分の手で塩をかけて、味...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手心を加える 【読み方】 てごころをくわえる 【意味】 事情を考慮して適当に取り計らう。 【語源・由来】 「手心」とは手もとに残っている感じや、身についた技。転じて、事情に応じてあんばいする意味であることから...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句「手ぐすねを引く」の意味(語源由来) 【慣用句】 手ぐすねを引く 【読み方】 てぐすねをひく 【意味】 十分な準備のもとに、いざ来いと待ち構えている様子のたとえ。 【語源・由来】 「くすね」は「薬煉」と書き、松脂を油で煮...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手が回る 【読み方】 てがまわる 【意味】 注意が行き届く。 捜査や逮捕の手配がされる。 「手が回る」の使い方 「手が回る」の例文 警察の手が回る前に、相棒と海外へ逃避行することに決めたのだが、その相棒がなか...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手が塞がる 【読み方】 てがふさがる 【意味】 すでにあることをしていて、これ以上ほかのことをやる余裕がない。断る場合に使うことが多い。 「手が塞がる」の使い方 「手が塞がる」の例文 どんなに頼まれても、今は...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手が離せない 【読み方】 てがはなせない 【意味】 やりかけていることがあって他のことができない。 「手が離せない」の使い方 「手が離せない」の例文 今は、犬のジョンの体を洗っているから手が離せないし、おつか...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手が届く 【読み方】 てがとどく 【意味】 細かい点にまで世話が行き届く。 ある段階にもう少しで達する。 「手が届く」の使い方 「手が届く」の例文 やはり日本の旅館ランキングで毎年一位を取っているだけあって、...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手が出ない 【読み方】 てがでない 【意味】 自分の能力ではとりかかることができない。 「手が出ない」の使い方 「手が出ない」の例文 東京で一戸建てだなんて、ちょっとこだわった家にすると、すぐに一億円を超えて...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手が付けられない 【読み方】 てがつけられない 【意味】 施すべき手段・方法がない。どうしようもない。 「手が付けられない」の使い方 「手が付けられない」の例文 友人の引越しの手伝いに来たのだが、部屋の中は、...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手が足りない 【読み方】 てがたりない 【意味】 人手が足りないこと。手不足。 「手が足りない」の使い方 「手が足りない」の例文 お祭りの準備の手が足りないから、誰かいないか探していたところに暇そうな僕が歩い...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手が込む 【読み方】 てがこむ 【意味】 細工が精巧で手間がかかっている。複雑だ。 「手が込む」の使い方 「手が込む」の例文 このかごバッグは、なかなか手が込んでいてすばらしい品物だから、絶対に欲しいが、値段...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手が後ろに回る 【読み方】 てがうしろにまわる 【意味】 悪事を働いて警察などに捕まる。 【語源・由来】 罪人が昔、手を後ろで縛られたことから。 「手が後ろに回る」の使い方 「手が後ろに回る」の例文 君のやっ...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手が空く 【読み方】 てがあく 【意味】 仕事の片が付いて、暇になる。 「手が空く」の使い方 「手が空く」の例文 仕事が落ち着いて、やっと手が空いたので、久しぶりに友人とご飯を食べにでも行こうかと思う。 今週...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 手が上がる 【読み方】 てがあがる 【意味】 ①芸事などの技が上達する。腕が上がる。 ②書の技量が上がる。 ③酒量がふえる。 「手が上がる」の使い方 「手が上がる」の例文 書初めの練習で、冬休み中に千枚書いた...

「つ」で始まることわざ

「つ」で始まることわざ「釣り落とした魚は大きい」の意味(語源由来・類義語・対義語) 【ことわざ】 釣り落とした魚は大きい 【読み方】 つりおとしたさかなはおおきい 【意味】 もう少しのところでのがしたものは、本当のものよりとても素晴らしいもの...

「つ」で始まる慣用句

「つ」で始まる慣用句【慣用句】 爪を研ぐ 【読み方】 つめをとぐ 【意味】 相手を倒すための用意をする。 【語源・由来】 猫などが、獲物を得ようとして爪を磨いて鋭くして待ち構える意味から。 「爪を研ぐ」の使い方 「爪を研ぐ」の例文 彼は積年...

「つ」で始まる慣用句

「つ」で始まる慣用句「爪の垢ほど」の意味 【慣用句】 爪の垢ほど 【読み方】 つめのあかほど 【意味】 爪の先にはいくら垢がたまっても知れている。そこから、ほんのわずかな量のたとえ。 「爪の垢ほど」の解説 「爪の垢ほど」の使い方 「爪の垢ほ...

「つ」で始まる慣用句

「つ」で始まる慣用句【慣用句】 罪を着せる 【読み方】 つみをきせる 【意味】 無実の人に罪を負わせる。罪をかぶせる。責任を他人に押し付ける場合にもいう。 「罪を着せる」の使い方 「罪を着せる」の例文 図らずとも、自分が罪を認めなかったばっ...

「つ」で始まる慣用句

「つ」で始まる慣用句【慣用句】 罪が無い 【読み方】 つみがない 【意味】 無邪気である。悪気がない。憎めない。 「罪が無い」の使い方 「罪が無い」の例文 彼女は眠っているときは子どものような罪が無い顔をしているのに、目が覚めると毒を吐いて...

「つ」で始まる慣用句

「つ」で始まる慣用句【慣用句】 潰しが効く 【読み方】 つぶしがきく 【意味】 本来の仕事だけでなく、別な仕事でも十分やっていける能力がある。 【語源・由来】 「潰し」は金属製の器物をとかして地金にすること。地金にすれば再び役に立つことから...

「ち」で始まる慣用句

「ち」で始まる慣用句「茶茶を入れる」の意味(語源由来) 【慣用句】 茶茶を入れる 【読み方】 ちゃちゃをいれる 【意味】 冷やかして話を妨げる。じゃまをする。水をさす。 【語源・由来】 「茶茶」にお茶を飲んで一服するという意味があることから...

「ち」で始まる慣用句

「ち」で始まる慣用句「血も涙もない」の意味 【慣用句】 血も涙もない 【読み方】 ちもなみだもない 【意味】 冷酷で人間らしい思いやりが少しもない。 「血も涙もない」の解説 「血も涙もない」の使い方 「血も涙もない」の例文 今思えば、友人に...

「ち」で始まる慣用句

「ち」で始まる慣用句【慣用句】 地の利を得る 【読み方】 ちのりをえる 【意味】 物事をするのに有利な条件を備えている。 「地の利を得る」の使い方 「地の利を得る」の例文 市役所の前にできたパン屋さんは地の利を得て、市役所の職員や市民が買い...

「ち」で始まる慣用句

「ち」で始まる慣用句【慣用句】 血の滲むよう 【読み方】 ちのにじむよう 【意味】 大変な苦労をするようす。 「血の滲むよう」の使い方 「血の滲むよう」の例文 父母が僕に捧げてくれた十万円は、それこそ血の滲むような金であるから、絶対に手は付...

「ち」で始まる慣用句

「ち」で始まる慣用句【慣用句】 血の気が失せる 【読み方】 ちのけがうせる 【意味】 恐怖や驚きなどによって顔面が蒼白になること。 「血の気が失せる」の使い方 「血の気が失せる」の例文 彼は強気な発言をしているが、それでも血の気が失せたよう...

「ち」で始まることわざ

「ち」で始まることわざ「父の恩は山よりも高く母の恩は海よりも深し」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 父の恩は山よりも高く母の恩は海よりも深し 【読み方】 ちちのおんはやまよりもたかくははのおんはうみよりもふかし 【意味...

「ち」で始まる慣用句

「ち」で始まる慣用句【慣用句】 血が上る 【読み方】 ちがのぼる 【意味】 かっとなる。逆上する。のぼせる。上気する。血があがる。 「血が上る」の使い方 「血が上る」の例文 頭に血が上った彼は、普段の彼の几帳面な話し方とは異なり、乱暴になっ...

「ち」で始まる慣用句

「ち」で始まる慣用句【慣用句】 血が騒ぐ 【読み方】 ちがさわぐ 【意味】 興奮してじっとしていられない。心が躍る。 「血が騒ぐ」の使い方 「血が騒ぐ」の例文 彼は、健太くんを見て、空手家としての血が騒ぐのか、一度手合わせをと言い出さんばか...

「ち」で始まる慣用句

「ち」で始まる慣用句【慣用句】 血が通う 【読み方】 ちがかよう 【意味】 事務的ではない人間らしさがあって、情感が通じ合うこと。 【語源由来】 生きているものには、あたたかい血が流れていることから。 「血が通う」の使い方 「血が通う」の例...

「た」で始まる慣用句

「た」で始まる慣用句【慣用句】 暖を取る 【読み方】 だんをとる 【意味】 体を暖めること。 「暖を取る」の使い方 「暖を取る」の例文 電車から降りると、北風が強く吹き、あまりにも寒かったので暖を取るためにデパートに入った。 突然の雨のせい...

「た」で始まる慣用句

「た」で始まる慣用句「駄目を押す」の意味 【慣用句】 駄目を押す 【読み方】 だめをおす 【意味】 ほぼ間違いないことを、念のため確認する。追加点を加えて勝利を決定的にする。 【語源・由来】 囲碁で、攻め合いに勝っているのに更に一手かけて相...

「た」で始まる慣用句

「た」で始まる慣用句「他人の飯を食う」の意味 【慣用句】 他人の飯を食う 【読み方】 たにんのめしをくう 【意味】 親元を離れて他人の家に寄食(きしょく)したり、他人の間でもまれて生活したりして、実社会の経験を積んだり、その苦労を味わったり...

「た」で始まる慣用句

「た」で始まる慣用句「他人の空似」の意味(語源由来) 【慣用句】 他人の空似 【読み方】 たにんのそらに 【意味】 まったく血のつながりがない者同士なのに、肉親であるかのように顔つきがよく似ていること。 【語源・由来】 「空」は「見せかけだ...

「た」で始まる慣用句

「た」で始まる慣用句【慣用句】 棚上げ 【読み方】 たなあげ 【意味】 問題の解決・処理を一時保留しておくこと。 商品を一時貯蔵して市場に出さないこと。 【語源・由来】 商品のだぶつきを避けたり、値上がりを待ったりするなど、需要と供給の調整...

「た」で始まる慣用句

「た」で始まる慣用句「縦のものを横にもしない」の意味 【慣用句】 縦のものを横にもしない 【読み方】 たてのものをよこにもしない 【意味】 縦になっている物をちょっと横にするくらいのことさえしないほど怠け者だということ。 「縦のものを横にも...

「た」で始まる慣用句

「た」で始まる慣用句【慣用句】 立つ瀬がない 【読み方】 たつせがない 【意味】 自分の立場がなくなること。 【語源・由来】 「瀬」とは、川の水が浅くて、歩いて渡れる所のことで、「立つ瀬」は立っているべき所、立場を意味する。 「立つ瀬がない...

「た」で始まる慣用句

「た」で始まる慣用句【慣用句】 駄々をこねる 【読み方】 だだをこねる 【意味】 子供が親などに甘えてわがままを言い張り、すねること。 「駄々をこねる」の使い方 「駄々をこねる」の例文 娘はこのところ幼稚園に行きたくないと駄々をこねるのだが...

「た」で始まる慣用句

「た」で始まる慣用句【慣用句】 出しにする 【読み方】 だしにする 【意味】 自分のために、ほかのものを利用する。 【語源・由来】 出し汁をとるときに、かつおぶし、昆布などを利用することから。 「出しにする」の使い方 「出しにする」の例文 ...

「た」で始まる慣用句

「た」で始まる慣用句「竹を割ったよう」の意味 【慣用句】 竹を割ったよう 【読み方】 たけをわったよう 【意味】 竹は縦に刃物を入れるときれいに割れる。それを真正直で、さっぱりした気性にたとえたことば。 「竹を割ったよう」の解説 「竹を割っ...

「た」で始まる慣用句

「た」で始まる慣用句「高を括る」の意味(類義語) 【慣用句】 高を括る 【読み方】 たかをくくる 【意味】 あなどる。大したことはないとあまく見る。 【類義語】 ・甘く見る 「高を括る」の解説 「高を括る」の使い方 「高を括る」の例文 対戦...

「た」で始まる慣用句

「た」で始まる慣用句【慣用句】 箍が緩む 【読み方】 たががゆるむ 【意味】 緊張が緩んだり年をとったりして、だらしなくなる。規律が緩む。 【語源・由来】 「箍」は、桶や樽の周囲にはめて、その胴が分解しないように押さえ付けてある竹や金属で作...

「か」で始まる慣用句

「か」で始まる慣用句「肩を怒らせる」の意味 【慣用句】 肩を怒らせる 【読み方】 かたをいからせる 【意味】 肩を高く立てて、人を威圧する態度をとる。 「肩を怒らせる」の解説 「肩を怒らせる」の使い方 「肩を怒らせる」の例文 彼は肩を怒らせ...

「か」で始まることわざ

「か」で始まることわざ「枯れ木に花咲く」の意味(語源由来) 【ことわざ】 枯れ木に花咲く 【読み方】 かれきにはなさく 【意味】 一度衰えたものが再び栄えること。 【語源由来】 枯れてもう花は咲かないと思っていた木に花が咲くことから。 「枯れ...

「か」で始まる慣用句

「か」で始まる慣用句「可もなく不可もなし」の意味(語源由来・出典) 【慣用句】 可もなく不可もなし 【読み方】 かもなくふかもなし 【意味】 特によくもなく、悪くもない。ふつうである。 【語源由来】 言行が中道を得て過不足がない。 とりたて...

「か」で始まる慣用句

「か」で始まる慣用句「金に目が眩む」の意味(語源由来) 【慣用句】 金に目が眩む 【読み方】 かねにめがくらむ 【意味】 金が欲しいあまり分別や良心を失う。 【語源由来】 「眩む」が、ある物事に心を奪われて、よしあしの判断ができなくなるとい...

「か」で始まる慣用句

「か」で始まる慣用句「金に糸目を付けない」の意味(語源由来) 【慣用句】 金に糸目を付けない 【読み方】 かねにいとめをつけない 【意味】 金銭を惜しみなく使う。 【語源由来】 凧の表面につけ、あがり具合・つりあいを調節する糸。転じて資金上...

「か」で始まる慣用句

「か」で始まる慣用句「金が物を言う」の意味(語源由来) 【慣用句】 金が物を言う 【読み方】 かねがものをいう 【意味】 物事を解決、進展させるのにお金が威力を持つ。 【語源由来】 金が発言する、意見を言うという意味から。 「金が物を言う」...

「か」で始まる慣用句

「か」で始まる慣用句「角が立つ」の意味(語源由来) 【慣用句】 角が立つ 【読み方】 かどがたつ 【意味】 物事が穏やかでなく、人との関係を損なう。荒立つ。 【語源由来】 角が張っていて尖っている様子から。 「角が立つ」の解説 「角が立つ」...

「か」で始まる慣用句

「か」で始まる慣用句「合点がいかない」の意味(語源由来) 【慣用句】 合点がいかない 【読み方】 がてんがいかない 【意味】 納得がいかない。承知することができない。 【語源由来】 「合点」はうなずくこと。 「合点がいかない」の解説 「合点...

「か」で始まる慣用句

「か」で始まる慣用句「活を入れる」の意味(語源由来) 【慣用句】 活を入れる 【読み方】 かつをいれる 【意味】 気力を失った人に刺激を与えて元気づける。 【語源由来】 気絶した人の息を吹き返させることから。 「活を入れる」の解説 「活を入...

「か」で始まる慣用句

「か」で始まる慣用句「買って出る」の意味(語源由来) 【慣用句】 買って出る 【読み方】 かってでる 【意味】 自分から進んで物事を引き受ける。 【語源由来】 「花札」から出た言葉。 「買って出る」の解説 「買って出る」の使い方 「買って出...

「か」で始まる慣用句

「か」で始まる慣用句「勝ち馬に乗る」の意味 【慣用句】 勝ち馬に乗る 【読み方】 かちうまにのる 【意味】 有利な方につく。勝った方に味方して便乗する。勝負事に勝った人、事業などで成功した者、力のある人の側について恩恵を受ける。 「勝ち馬に...

「そ」で始まる慣用句

「そ」で始まる慣用句【慣用句】 算盤を弾く 【読み方】 そろばんをはじく 【意味】 不利にならないよう損得を考える。 「算盤を弾く」の使い方 「算盤を弾く」の例文 社長の息子の心証をよくしておくことは、自分達の商売に得があると算盤を弾いた者...

「そ」で始まる慣用句

「そ」で始まる慣用句【慣用句】 算盤が合う 【読み方】 そろばんがあう 【意味】 採算がとれる。計算が合う。 「算盤が合う」の使い方 「算盤が合う」の例文 大量生産でコストを下げれば算盤が合うが、社長である父は拡大路線を嫌うから会議で否決さ...

「そ」で始まる慣用句

「そ」で始まる慣用句「反りが合わない」の意味 【慣用句】 反りが合わない 【読み方】 そりがあわない 【意味】 気心が合わず、しっくりこないようす。 【語源・由来】 「反り」とは刀身の曲がり具合。これが鞘と合わないと刀身が中に収まらない意か...

「そ」で始まる慣用句

「そ」で始まる慣用句「側杖を食う」の意味 【慣用句】 側杖を食う 【読み方】 そばづえをくう 【意味】 杖で殴り合って喧嘩をしている人たちのそばにいたために、杖がそれて打たれることから、自分とはかかわりのないことで思わぬ災難を受けるたとえ。...

「そ」で始まる慣用句

「そ」で始まる慣用句【慣用句】 袖にする 【読み方】 そでにする 【意味】 今まで親しかった人を、相手にしなくなる。 【語源・由来】 手を袖の中に入れて何もしないという意味。 「袖にする」の使い方 「袖にする」の例文 小さい頃から付き合いの...

「そ」で始まる慣用句

「そ」で始まる慣用句「底を突く」の意味 【慣用句】 底を突く 【読み方】 そこをつく 【意味】 ①蓄えてあったものが、使っているうちになくなる。 ②一番安くなる。 「底を突く」の解説 「底を突く」の使い方 「底を突く」の例文 彼らが持ってい...

「そ」で始まる慣用句

「そ」で始まる慣用句【慣用句】 相好を崩す 【読み方】 そうごうをくずす 【意味】 喜んで顔をにこにこさせる。 【語源・由来】 「相好」は顔つき・表情の意味。 「相好を崩す」の使い方 「相好を崩す」の例文 健太くんが褒められると、我が子を褒...

「せ」で始まる慣用句

「せ」で始まる慣用句【慣用句】 千秋楽 【読み方】 せんしゅうらく 【意味】 相撲や芝居などの、いく日か続けて行われる興行の最後の日のこと。 【語源・由来】 もと、雅楽(ががく)の曲の名で、仏教の集まりの時、最後にこの曲を演奏したことから。...

「せ」で始まる慣用句

「せ」で始まる慣用句【慣用句】 切羽詰まる 【読み方】 せっぱつまる 【意味】 追い詰められてどうしようもなくなる。 【語源・由来】 「切羽」は、刀のつばに使う金具のことで、これが詰まると刀が抜けなくなることから。 「切羽詰まる」の使い方 ...

「せ」で始まる慣用句

「せ」で始まる慣用句【慣用句】 堰を切る 【読み方】 せきをきる 【意味】 抑えられていた物事が、一気に激しく動き出すこと。 【語源・由来】 川の流れを止めておく「せき」をはずしたために、沢山の川の水が、一度にどっと流れ出すという意味から。...

「せ」で始まる慣用句

「せ」で始まる慣用句【慣用句】 関の山 【読み方】 せきのやま 【意味】 これ以上は出来ないという、ぎりぎりの境目。また、例えうまくやれても、やっとそれくらいである様子。 【語源・由来】 「関の山」とは三重県関町(現亀山市)の八神神社の祭礼...

「せ」で始まる慣用句

「せ」で始まる慣用句「席の暖まる暇もない」の意味(故事) 【慣用句】 席の暖まる暇もない 【読み方】 せきのあたたまるいとまもない 【意味】 一か所に落ち着いていられないくらい、非常に忙しい様子。 【故事】 韓愈「諍臣論」から。忙しくて、腰...

「す」で始まる慣用句

「す」で始まる慣用句「図に乗る」の意味とは? 【慣用句】 図に乗る 【読み方】 ずにのる 【意味】 いい気になって勢いづく。調子に乗る。つけあがる。 「図に乗る」の語源由来 【語源由来】 「図」とは、声明しょうみょう(お坊さんが仏教の教文を...

「す」で始まる慣用句

「す」で始まる慣用句【慣用句】 図に当たる 【読み方】 ずにあたる 【意味】 計画や予想がそのとおりになる。 【語源・由来】 「図」は、計画・狙いの意味。 「図に当たる」の使い方 「図に当たる」の例文 身代金の受け渡し場所に指定された公園内...

「す」で始まる慣用句

「す」で始まる慣用句【慣用句】 涼しい顔 【読み方】 すずしいかお 【意味】 何のかかわりもないような、そしらぬ顔。 「涼しい顔」の使い方 「涼しい顔」の例文 三日も居場所が分からず連絡がつかなかった息子が、家族の心配をよそに涼しい顔で「た...

「す」で始まる慣用句

「す」で始まる慣用句「杜撰」の意味(故事) 【故事成語】 杜撰 【読み方】 ずさん 【意味】 ①著作で、誤りが多く、いい加減なこと。 ②いい加減なやり方で、手落ちの多いこと。ぞんざい。 【故事】 中国の故事で、詩人である杜黙(ともく)の詩が...

「す」で始まる慣用句

「す」で始まる慣用句「水泡に帰す」の意味 【慣用句】 水泡に帰す 【読み方】 すいほうにきす 【意味】 あっけなく消え失せてしまう水の泡のようになるという意味で、それまでの努力や苦労がすべて無駄になることのたとえ。 「水泡に帰す」の解説 「...

「し」で始まる慣用句

「し」で始まる慣用句「尻から抜ける」の意味(語源由来) 【慣用句】 尻から抜ける 【読み方】 しりからぬける 【意味】 頭のほうから入ったことが、そのまますぐに尻のほうから抜けるという意味で、見たり聞いたりしても片端から忘れるたとえ。 【語...

「し」で始まる慣用句

「し」で始まる慣用句【慣用句】 辛抱が大事 【読み方】 しんぼうがだいじ 【意味】 何事もがまん強く、最後までやり抜くことが肝心であるということ。 「辛抱が大事」の使い方 「辛抱が大事」の例文 練習の途中でくじけそうになり、足を止めようかと...

「し」で始まる慣用句

「し」で始まる慣用句【慣用句】 真に迫る 【読み方】 しんにせまる 【意味】 いかにも本物らしく見える。 「真に迫る」の使い方 「真に迫る」の例文 夢というものは、それを見ている人にとっては真に迫った現実性を持っている。 僕の結婚が失敗に終...

「し」で始まる慣用句

「し」で始まる慣用句【慣用句】 心血を注ぐ 【読み方】 しんけつをそそぐ 【意味】 心身の力のありったけを尽くして行う。 「心血を注ぐ」の使い方 「心血を注ぐ」の例文 どんな薬にも、その開発と運用に心血を注いできた人間は存在するが表に出るこ...

「し」で始まる慣用句

「し」で始まる慣用句「白い目で見る」の意味とは? 【慣用句】 白い目で見る 【読み方】 しろいめでみる 【意味】 憎しみをこめて見る。冷淡な目つきで見る。 「白い目で見る」の故事 【故事】 三国時代末期、魏に「竹林の七賢(ちくりんのしちけん...

「し」で始まる慣用句

「し」で始まる慣用句【慣用句】 知る人ぞ知る 【読み方】 しるひとぞしる 【意味】 広く知られてはいないが、ある一部の人にはその存在が非常によく知られている。 「知る人ぞ知る」の使い方 「知る人ぞ知る」の例文 彼女と一緒に向かったのは、夕食...

「し」で始まる慣用句

「し」で始まる慣用句【慣用句】 時流に乗る 【読み方】 じりゅうにのる 【意味】 その時代の風潮を利用して物事を進める。 「時流に乗る」の使い方 「時流に乗る」の例文 そのスーパーマーケットは、時流に乗って次々に店舗を増やしていった。 彼が...