【石に立つ矢】の意味と使い方や例文(語源由来・出典・類義語・英語)

「石に立つ矢」の意味(語源由来・出典・類義語・英語) 【ことわざ】 石に立つ矢 【読み方】 いしにたつや 【意味】 心を込めてやれば、どんなことでもできるというたとえ。 【語源・由来】 中国の漢の李広が草むらの石を虎だと...

「い」で始まることわざ

「い」で始まることわざ「石に立つ矢」の意味(語源由来・出典・類義語・英語) 【ことわざ】 石に立つ矢 【読み方】 いしにたつや 【意味】 心を込めてやれば、どんなことでもできるというたとえ。 【語源・由来】 中国の漢の李広が草むらの石を虎だと...

「い」で始まることわざ

「い」で始まることわざ「石に口漱ぎ流れに枕す」の意味とは?(出典・類義語) 【ことわざ】 石に口漱ぎ流れに枕す 【読み方】 いしにくちすすぎながれにまくらす 【意味】 負け惜しみが強いこと。自分の失敗を認めず屁理屈を並べて言い逃れをすること。...

「い」で始まることわざ

「い」で始まることわざ「石が流れて木の葉が沈む」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 石が流れて木の葉が沈む 【読み方】 いしがながれてこのはがしずむ 【意味】 重い石が流され、軽い葉っぱが水に沈むということから、物の道理が逆になっていること...

「い」で始まる慣用句

「い」で始まる慣用句「異彩を放つ」の意味(語源由来) 【慣用句】 異彩を放つ 【読み方】 いさいをはなつ 【意味】 才能や技量が際立って優れている様子。 【語源由来】 他と比べて目立った色彩や光を出すということから。「異彩」は他と異なる目立...

「い」で始まる慣用句

「い」で始まる慣用句「委細構わず」の意味 【慣用句】 委細構わず 【読み方】 いさいかまわず 【意味】 どんな事情があろうといっこうに気にしない。 【語源由来】 「委細」はいろいろな詳しい事情。 「委細構わず」の解説 「委細構わず」の使い方...

「い」で始まる慣用句

「い」で始まる慣用句「息を詰める」の意味(類義語) 【慣用句】 息を詰める 【読み方】 いきをつめる 【意味】 呼吸を止めて注意を集中する。息を止めて、じっとしている。 【類義語】 息を殺す(いきをころす) 息を凝らす(いきをこらす) 「息...

「い」で始まる慣用句

「い」で始まる慣用句「息を継ぐ」の意味 【慣用句】 息を継ぐ 【読み方】 いきをつぐ 【意味】 ①息継ぎをする。 ②休息する。息を入れる。 「息を継ぐ」の解説 「息を継ぐ」の使い方 「息を継ぐ」の例文 「それはそうと・・・。」とちょっと息を...

「い」で始まる慣用句

「い」で始まる慣用句「息をつく」の意味 【慣用句】 息をつく 【読み方】 いきをつく 【意味】 ほっとする。一休みする。 「息をつく」の解説 「息をつく」の使い方 「息をつく」の例文 こう次々に、いろんな人に訪ねて来られては息をつくことも出...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 一息入れる 【読み方】 ひといきいれる 【意味】 一休みすること。「一息」は一休み。 【類義語】 息を入れる 「一息入れる」の使い方 「一息入れる」の例文 ちょうどここにシートをひけそうな場所があるから、ここ...

「い」で始まる慣用句

「い」で始まる慣用句「息も絶え絶え」の意味 【慣用句】 息も絶え絶え 【読み方】 いきもたえだえ 【意味】 今にも死にそうなさま。また、物事が非常に苦しい状態にあるさま。 「息も絶え絶え」の解説 「息も絶え絶え」の使い方 「息も絶え絶え」の...

「い」で始まることわざ

「い」で始まることわざ「行きはよいよい帰りは怖い」の意味(出典) 【ことわざ】 行きはよいよい帰りは怖い 【読み方】 いきはよいよいかえりはこわい 【意味】 行きは何事もなくうまくいくだろうが、帰りはひどい目にあうかもしれないということ。 【...

「い」で始まる慣用句

「い」で始まる慣用句「行きつ戻りつ」の意味 【慣用句】 行きつ戻りつ 【読み方】 ゆきつもどりつ 【意味】 同じ所を何度も行ったり来たりすること。 「行きつ戻りつ」の解説 「行きつ戻りつ」の使い方 「行きつ戻りつ」の例文 彼は、考え事をしな...

「い」で始まることわざ

「い」で始まることわざ「生きた空もない」の意味(類義語) 【ことわざ】 生きた空もない 【読み方】 いきたそらもない 【意味】 怖い思いをして、生きた心地がしないこと。 【類義語】 生きた心地もしない 「生きた空もない」の解説 「生きた空もな...

「い」で始まる慣用句

「い」で始まる慣用句「息が詰まる」の意味 【慣用句】 息が詰まる 【読み方】 いきがつまる 【意味】 重苦しく感じたり、緊張したりして、息苦しくなる。 「息が詰まる」の解説 「息が詰まる」の使い方 「息が詰まる」の例文 転校を繰り返していた...

「い」で始まる慣用句

「い」で始まる慣用句「息が掛かる」の意味(語源由来) 【慣用句】 息が掛かる 【読み方】 いきがかかる 【意味】 権力を持つ人と深いつながりがあること。 【語源由来】 吐く息が掛かるほど、身近だということから。 「息が掛かる」の解説 「息が...

「い」で始まる慣用句

「い」で始まる慣用句「行き当たりばったり」の意味(語源由来) 【慣用句】 行き当たりばったり 【読み方】 ゆきあたりばったり 【意味】 計画を立てないで、その場の成り行きに任せること。 【語源由来】 「行き当たり」は、行き詰まる、行き止まる...

「い」で始まる慣用句

「い」で始まる慣用句「怒り心頭に発する」の意味(語源由来) 【慣用句】 怒り心頭に発する 【読み方】 いかりしんとうにはっする 【意味】 心の底から激しく怒ること。 【語源由来】 「心頭」は心、心の中。心の中から怒りを出すということから。 ...

「い」で始まる慣用句

「い」で始まる慣用句「言うも愚か」の意味(語源由来) 【慣用句】 言うも愚か 【読み方】 いうもおろか 【意味】 当然のことでわざわざ言う必要もない。言うまでもない。 【語源由来】 「おろか」は、おろそか、不十分の意。後に「愚か」と意識され...

「い」で始まる慣用句

「い」で始まる慣用句「言うに事欠いて」の意味 【慣用句】 言うに事欠いて 【読み方】 いうにことかいて 【意味】 非難の意を込めて、言わなくてもよいのにわざわざ言って。 「言うに事欠いて」の解説 「言うに事欠いて」の使い方 「言うに事欠いて...

「い」で始まる慣用句

「い」で始まる慣用句「いい子になる」の意味 【慣用句】 いい子になる 【読み方】 いいこになる 【意味】 人に褒められるようにする。 「いい子になる」の解説 「いい子になる」の使い方 「いい子になる」の例文 彼は、ご両親の前ではいい子になる...

「い」で始まる慣用句

「い」で始まる慣用句「いい気味だ」の意味 【慣用句】 いい気味だ 【読み方】 いいきみだ 【意味】 日頃、心よく思っていない相手の不幸や災難をあざける言葉。 「いい気味だ」の解説 「いい気味だ」の使い方 「いい気味だ」の例文 いつも威張り散...

「い」で始まる慣用句

「い」で始まる慣用句「いい気になる」の意味 【慣用句】 いい気になる 【読み方】 いいきになる 【意味】 一人で得意になっている。うぬぼれること。思い上がる。 「いい気になる」の解説 「いい気になる」の使い方 「いい気になる」の例文 彼は、...

「い」で始まる慣用句

「い」で始まる慣用句「言い掛かりを付ける」の意味(類義語) 【慣用句】 言い掛かりを付ける 【読み方】 いいがかりをつける 【意味】 無理な理由をこじつけて責め立てること。 【類義語】 因縁を付ける 「言い掛かりを付ける」の解説 「言い掛か...

「い」で始まる慣用句

「い」で始まる慣用句「好い顔をしない」の意味 【慣用句】 好い顔をしない 【読み方】 いいかおをしない 【意味】 不愉快な気分を顔に出す。応対が好意的でない。 「好い顔をしない」の解説 「好い顔をしない」の使い方 「好い顔をしない」の例文 ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「有る時払いの催促無し」の意味(類義語) 【ことわざ】 有る時払いの催促無し 【読み方】 あるときばらいのさいそくなし 【意味】 金銭の貸借における返済条件。貸した方からは返済の催促を一切せず、借りた方では金の余裕ができ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「過ちの功名」の意味(類義語) 【ことわざ】 過ちの功名 【読み方】 あやまちのこうみょう 【意味】 過失と思われたこと、なにげなしにやった事が、意外によい結果になること。 【類義語】 怪我の功名(けがのこうみょう) 「...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「過ちて改めざる是を過ちと謂う」の意味(出典・類義語・英語) 【ことわざ】 過ちて改めざる是を過ちと謂う 【読み方】 あやまちてあらためざるこれをあやまちという 【意味】 人は誰でも過失を犯すもので、この過失をよく改めれ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「飴をしゃぶらせる」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 飴をしゃぶらせる 【読み方】 あめをしゃぶらせる 【意味】 あとで大きく儲けるためにわざと相手にちょっと儲けさせたり、手なずけるためにうまいことをいったりして...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「網を張る」の意味(語源由来) 【慣用句】 網を張る 【読み方】 あみをはる 【意味】 目標とする人を手はずを整えて待ち構えること。 【語源由来】 鳥や魚をとるために網を仕かける意味から。 「網を張る」の解説 「網を張る...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「余り茶に福あり」の意味(類義語) 【ことわざ】 余り茶に福あり 【読み方】 あまりちゃにふくあり 【意味】 人の残した物に思わぬ幸福が潜んでいるという意味で、先を争って手を出すのは賢明でないという戒めにも使う。 【類義...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「甘く見る」の意味 【慣用句】 甘く見る 【読み方】 あまくみる 【意味】 物事をたいしたことがないと、軽く見なす。見くびる。なめる。 「甘く見る」の解説 「甘く見る」の使い方 「甘く見る」の例文 今回は幸運だったから勝...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「穴を開ける」の意味(語源由来) 【慣用句】 穴を開ける 【読み方】 あなをあける 【意味】 ①金銭上の損失を生じさせる。 ②ものごとが順調に進まなかったり変更が生じたりして空白の状態を作ってしまう。 【語源由来】 「穴...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「跡をつける」の意味 【慣用句】 跡をつける 【読み方】 あとをつける 【意味】 ①しるしをつける。跡を残す。 ②後ろからこっそりついて行く。尾行する。 「跡をつける」の解説 「跡をつける」の使い方 「跡をつける」の例文...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「後を絶たない」の意味 【慣用句】 後を絶たない 【読み方】 あとをたたない 【意味】 次々に起こって、なくなることがない。 「後を絶たない」の解説 「後を絶たない」の使い方 「後を絶たない」の例文 ここで亡くなった男性...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「後にも先にも」の意味 【慣用句】 後にも先にも 【読み方】 あとにもさきにも 【意味】 その時一回限りであることを強調した言い方。 「後にも先にも」の解説 「後にも先にも」の使い方 「後にも先にも」の例文 後にも先にも...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「跡形も無い」の意味 【慣用句】 跡形も無い 【読み方】 あとかたもない 【意味】 ① 痕跡が全くない。 ② 根拠がない。根も葉もない。 「跡形も無い」の解説 「跡形も無い」の使い方 「跡形も無い」の例文 この山の名称に...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「当てにする」の意味 【慣用句】 当てにする 【読み方】 あてにする 【意味】 何かに期待すること。何かを頼りにする事。 「当てにする」の解説 「当てにする」の使い方 「当てにする」の例文 ひまわりの花ひとつ咲かせること...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「当て事は向こうから外れる」の意味(類義語) 【ことわざ】 当て事は向こうから外れる 【読み方】 あてごとはむこうからはずれる 【意味】 こちらの都合だけで勝手にあてにしたことは、相手の都合で駄目になりがちだということ。...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「当てが外れる」の意味(語源由来) 【慣用句】 当てが外れる 【読み方】 あてがはずれる 【意味】 期待していたことが実現しない。 【語源由来】 「当て」は期待。 「当てが外れる」の解説 「当てが外れる」の使い方 「当て...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「あっと言わせる」の意味 【慣用句】 あっと言わせる 【読み方】 あっといわせる 【意味】 相手に思わず「あっ。」と言わせるように、予想もしないことをして、人を驚かせたり感心させたりする。 「あっと言わせる」の解説 「あ...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「圧巻」の意味(故事) 【故事成語】 圧巻 【読み方】 あっかん 【意味】 書物の中で最もすぐれた詩文。作中最もすぐれた部分。転じて、全体の中で、最もすぐれた部分。出色 しゅっしょく。 【故事】 「巻」は、昔の中国の官吏...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ【ことわざ】 あちら立てればこちらが立たぬ 【読み方】 あちらたてればこちらがたたぬ 【意味】 物事は両立しにくく、一方をよくすればもう一方が悪くなるというたとえ。また、二人の主人に仕えるのはうまくいかないということ。 ...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「辺りを払う」の意味 【慣用句】 辺りを払う 【読み方】 あたりをはらう 【意味】 近寄りがたいほどの威厳のあるようす。 「辺りを払う」の解説 「辺りを払う」の使い方 「辺りを払う」の例文 裕福そうな若い男が、辺りを払う...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「当たりを付ける」の意味 【慣用句】 当たりを付ける 【読み方】 あたりをつける 【意味】 見当をつける。物事のおおよその内容を推測するさま。だいたいそうであろうという予測するさま。 「当たりを付ける」の解説 「当たりを...

「か」で始まる慣用句

「か」で始まる慣用句「頭を横に振る」の意味(類義語) 【慣用句】 頭を横に振る 【読み方】 かしらをよこにふる 【意味】 不承知の意を表す動作にいう。断る。 【類義語】 首を横に振る(くびをよこにふる) 頭を振る(かぶりをふる) 「頭を横に...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「頭をほぐす」の意味 【慣用句】 頭をほぐす 【読み方】 あたまをほぐす 【意味】 考え続けて疲れた頭を休ませる。 「頭をほぐす」の解説 「頭をほぐす」の使い方 「頭をほぐす」の例文 頭を使い過ぎて疲れたので、忙しくて読...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「頭を冷やす」の意味(語源由来) 【慣用句】 頭を冷やす 【読み方】 あたまをひやす 【意味】 高ぶった気持ちを落ち着かせること。気持ちが冷静になること。 【語源由来】 血が上った頭を冷やすということから。 「頭を冷やす...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「頭を突っ込む」の意味(類義語) 【慣用句】 頭を突っ込む 【読み方】 あたまをつっこむ 【意味】 興味や関心を持って、自分から関わっていく。仕事や仲間・グループなどに加わる。かかわりをもつ。 【類義語】 首を突っ込む ...

「ふ」で始まることわざ

「ふ」で始まることわざ「豚もおだてりゃ木に登る」の意味 【ことわざ】 豚もおだてりゃ木に登る 【読み方】 ぶたもおだてりゃきにのぼる 【意味】 能力の低い者でもおだてて気分よく働かせれば、能力以上に働くことのたとえ。 「豚もおだてりゃ木に登る...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「頭を縦に振る」の意味(類義語) 【慣用句】 頭を縦に振る 【読み方】 かしらをたてにふる 【意味】 承知の意を表す動作をいう。うなずく。賛成する。 【類義語】 首を縦に振る 「頭を縦に振る」の解説 「頭を縦に振る」の使...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「頭を下げる」の意味 【慣用句】 頭を下げる 【読み方】 あたまをさげる 【意味】 ①おじぎをする。 ②謝る。詫びる。 ③敬服する。感服する。 「頭を下げる」の解説 「頭を下げる」の使い方 「頭を下げる」の例文 自分のせ...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「頭を切り替える」の意味 【慣用句】 頭を切り替える 【読み方】 あたまをきりかえる 【意味】 考え方を別の方向に変える。 「頭を切り替える」の解説 「頭を切り替える」の使い方 「頭を切り替える」の例文 急な話の転換に面...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「頭を掻く」の意味 【慣用句】 頭を掻く 【読み方】 あたまをかく 【意味】 思わず頭に手をやって軽くかく。恥ずかしく思ったり、てれたりしたときのしぐさ。 「頭を掻く」の解説 「頭を掻く」の使い方 「頭を掻く」の例文 彼...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「頭を抑える」の意味 【慣用句】 頭を抑える 【読み方】 あたまをおさえる 【意味】 他人の行動や言葉を制する。自由にできないように、上から押さえつける。 「頭を抑える」の解説 「頭を抑える」の使い方 「頭を抑える」の例...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「頭を痛める」の意味 【慣用句】 頭を痛める 【読み方】 あたまをいためる 【意味】 心配ごとなどで苦しみ悩む。頭を悩ます。 「頭を痛める」の解説 「頭を痛める」の使い方 「頭を痛める」の例文 彼女は、自身の息子の進学に...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「頭の天辺から足の爪先まで」の意味 【慣用句】 頭の天辺から足の爪先まで 【読み方】 あたまのてっぺんからあしのつまさきまで 【意味】 体の上から下まで。何から何まで。「頭の先から足の先まで」ともいう。 「頭の天辺から足...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「頭に血が上る」の意味(類義語) 【慣用句】 頭に血が上る 【読み方】 あたまにちがのぼる 【意味】 かっとしてわけがわからなくなること。興奮すること。 【類義語】 ・頭に来る 「頭に血が上る」の解説 「頭に血が上る」の...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「頭でっかち尻つぼみ」の意味(語源由来・類義語・対義語) 【ことわざ】 頭でっかち尻つぼみ 【読み方】 あたまでっかちしりつぼみ 【意味】 はじめは大きく堂々としているが、次第に小さく貧弱になること。また、盛んな意気込み...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「頭から水を浴びたよう」の意味 【慣用句】 頭から水を浴びたよう 【読み方】 あたまからみずをあびたよう 【意味】 予期せず恐ろしい出来事に出会って、ぞっとするさまをいう。 。 「頭から水を浴びたよう」の解説 「頭から水...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「汗の結晶」の意味(語源由来) 【慣用句】 汗の結晶 【読み方】 あせのけっしょう 【意味】 並々ならぬ熱意と努力によって得た成果。 【語源由来】 「結晶」は積み重ねられた努力などが一つの形をとってあらわれること。 「汗...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「足を向ける」の意味 【慣用句】 足を向ける 【読み方】 あしをむける 【意味】 ある方向へ向かうこと。 「足を向ける」の解説 「足を向ける」の使い方 「足を向ける」の例文 僕と彼の二人は、ぶらぶらと駅前の交差点へ向かっ...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「足を向けて寝られない」の意味(語源由来) 【慣用句】 足を向けて寝られない 【読み方】 あしをむけてねられない 【意味】 人から受けた恩を常に忘れない気持ちを表す言葉。 【語源由来】 恩人に足を向けるのは失礼にあたると...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「足を棒にする」の意味(語源由来) 【慣用句】 足を棒にする 【読み方】 あしをぼうにする 【意味】 長い間歩き続けて、ひどく足が疲れること。あることのために奔走する。 【語源由来】 歩き疲れて、足が棒になったように感じ...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「足を取られる」の意味 【慣用句】 足を取られる 【読み方】 あしをとられる 【意味】 酒に酔ったり、足場が悪かったりで歩きにくい。 「足を取られる」の解説 「足を取られる」の使い方 「足を取られる」の例文 道が暗くて、...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「足を掬う」の意味 【慣用句】 足を掬う 【読み方】 あしをすくう 【意味】 相手のすきに付け入って、失敗や敗北に導く。 「足を掬う」の解説 「足を掬う」の使い方 「足を掬う」の例文 油断していると、いつかあの優秀と評判...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「足下の明るいうち」の意味(語源由来) 【慣用句】 足下の明るいうち 【読み方】 あしもとのあかるいうち 【意味】 日の暮れない、足下が見える明るいうちにという意味で、手遅れになって立場が悪くなる前に、早めに策を講じるべ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝に紅顔有りて夕べには白骨と為る」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 朝に紅顔有りて夕べには白骨と為る 【読み方】 あしたにこうがんありてゆうべにははっこつとなる 【意味】 元気のよい紅顔の少年が、不意に死んで骨...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「足が遠のく」の意味 【慣用句】 足が遠のく 【読み方】 あしがとおのく 【意味】 疎遠になる。行きつけだった所に行かなくなる。 「足が遠のく」の解説 「足が遠のく」の使い方 「足が遠のく」の例文 卒業して年月が経ち、顔...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝焼けは雨、夕焼けは晴れ」の意味(類義語・英語) 【ことわざ】 朝焼けは雨、夕焼けは晴れ 【読み方】 あさやけはあめ、ゆうやけははれ 【意味】 朝方に東の空が赤く染まるのは雨が降り出す前兆であり、夕方、西の空が赤く染ま...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「朝駆けの駄賃」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 朝駆けの駄賃 【読み方】 あさがけのだちん 【意味】 物事がたやすくできることのたとえ。午前中は仕事がはかどるという意味でも使われる。 【語源・由来】 「行きがけ...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「顎が外れる」の意味(類義語) 【慣用句】 顎が外れる 【読み方】 あごがはずれる 【意味】 大笑いをする。 【類義語】 ・顎を外す ・頤を解く 「顎が外れる」の解説 「顎が外れる」の使い方 「顎が外れる」の例文 ピエロ...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「顎が落ちる」の意味(類義語) 【慣用句】 顎が落ちる 【読み方】 あごがおちる 【意味】 食べた物がとてもおいしいこと。 【類義語】 ・頬が落ちる ・頬っぺたが落ちる 「顎が落ちる」の解説 「顎が落ちる」の使い方 「顎...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「明けても暮れても」の意味 【慣用句】 明けても暮れても 【読み方】 あけてもくれても 【意味】 毎日変わりなく、同じことを繰り返している様子。 「明けても暮れても」の解説 「明けても暮れても」の使い方 「明けても暮れて...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「開けて悔しき玉手箱」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 開けて悔しき玉手箱 【読み方】 あけてくやしきたまてばこ 【意味】 期待していたものが、結果を見ると予期に反した意外なものであることがわかって残念という意味...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「挙げ句の果て」の意味(語源由来・類義語) 【慣用句】 挙げ句の果て 【読み方】 あげくのはて 【意味】 物事の最後。行くつく果て。 【語源由来】 連歌・連句で最後の句を「挙句」ということから。 【類義語】 ・とどのつま...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「胡坐をかく」の意味(語源由来) 【慣用句】 胡坐をかく 【読み方】 あぐらをかく 【意味】 いい気になっていて努力、改善をしない。また、ずうずうしい態度をとるたとえ。 【語源由来】 楽な座り方であるあぐらをかくことから...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「灰汁が抜ける」の意味(類義語) 【慣用句】 灰汁が抜ける 【読み方】 あくがぬける 【意味】 容姿や性格に、嫌味やあくどさがなくなり、洗練される。 【類義語】 ・垢抜ける ・角が取れる 「灰汁が抜ける」の解説 「灰汁が...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「垢も身の内」の意味(語源由来) 【ことわざ】 垢も身の内 【読み方】 あかもみのうち 【意味】 垢も体の一部分には違いないのだから、丹念にこすり落とすことはないという、長風呂の人に対する冷やかしのことば。 【語源・由来...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「赤の他人」の意味(語源由来) 【慣用句】 赤の他人 【読み方】 あかのたにん 【意味】 何の関係も縁もない人。 【語源由来】 「赤」は、本来は「閼伽」と書き、もともと仏前に供える浄水の意味するサンスクリット語の「アルガ...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ「足掻きが取れない」の意味 【ことわざ】 足掻きが取れない 【読み方】 あがきがとれない 【意味】 解決方法がなく、これ以上どうしようもない。 「足掻きが取れない」の解説 「足掻きが取れない」の使い方 「足掻きが取れない...

「あ」で始まることわざ

「あ」で始まることわざ【ことわざ】 煽りを食う 【読み方】 あおりをくう 【意味】 ある出来事の影響を受けて痛手を被る。 【由来】 強風の風圧をまともに受けるという意味から。 【類義】 そばづえを食う 「煽りを食う」の使い方 「煽りを食う」の...

「あ」で始まる慣用句

「あ」で始まる慣用句「青二才」の意味(語源由来) 【慣用句】 青二才 【読み方】 あおにさい 【意味】 年が若く経験の乏しい男。ののしっていうことば。 【語源由来】 ボラなどの幼魚のことを二才魚と呼ぶことに由来しているという説、昔は、若者の...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 鍍金が剥げる 【読み方】 めっきがはげる 【意味】 うわべだけのごまかしがきかなくなって、次第に本性があらわれる。地金が出る。 「鍍金が剥げる」の使い方 「鍍金が剥げる」の例文 彼はお金持ちのお坊ちゃまのふり...

「わ」で始まる慣用句

「わ」で始まる慣用句「輪を掛ける」の意味とは? 【慣用句】 輪を掛ける 【読み方】 わをかける 【意味】 あるものよりも、いっそう程度が激しくなる。また、さらに大げさにする。 「輪を掛ける」の語源由来・解説 【語源由来】 そのものに輪をかけ...

「わ」で始まる慣用句

「わ」で始まる慣用句【慣用句】 我に返る 【読み方】 われにかえる 【意味】 ①気を失っていた人が、気がつく。 ②物事に夢中になっていた人が、はっと気がついて、普段の自分にもどる。 「我に返る」の使い方 「我に返る」の例文 はるかかなたから...

「ろ」で始まる慣用句

「ろ」で始まる慣用句【慣用句】 路頭に迷う 【読み方】 ろとうにまよう 【意味】 住む家や生活の手段を失って、困り果てる。 「路頭に迷う」の使い方 「路頭に迷う」の例文 自分の判断ミスのせいで、彼らを路頭に迷わせる結果をまねいてしまったのだ...

「ろ」で始まる慣用句

「ろ」で始まる慣用句【慣用句】 老骨に鞭打つ 【読み方】 ろうこつにむちうつ 【意味】 年とっておとろえている者が、力を奮い起こして物事にあたる、というたとえ。 【語源・由来】 「老骨」は、年をとったからだという意味。年をとったからだにむち...

「れ」で始まる慣用句

「れ」で始まる慣用句【慣用句】 レールを敷く 【読み方】 れーるをしく 【意味】 物事が順調に進むように、前もって準備をしておく。 「レールを敷く」の使い方 「レールを敷く」の例文 前任者がレールを敷いておいてくれたおかげで引継ぎが上手くい...

「る」で始まる慣用句

「る」で始まる慣用句【慣用句】 累を及ぼす 【読み方】 るいをおよぼす 【意味】 巻き添えにして迷惑を及ぼすこと。 【語源・由来】 「累」は、好ましくない関わり合いという意味。 「累を及ぼす」の使い方 「累を及ぼす」の例文 病院の経営で累積...

「り」で始まることわざ

「り」で始まることわざ【ことわざ】 立錐の余地もない 【読み方】 りっすいのよちもない 【意味】 人が密集していたり満員であったりするたとえ。 【語源・由来】 木に穴をあける道具の錐(きり)の細い先すら立つほどのごくわずかな余地すらないという...

「ら」で始まる慣用句

「ら」で始まる慣用句【慣用句】 烙印を押される 【読み方】 らくいんをおされる 【意味】 生涯消しさることのできない汚名を受ける。この人は悪いことをしたと、周りからはっきり決められてしまうたとえ。 【語源・由来】 「烙印」は昔、刑罰として罪...

「よ」で始まる慣用句

「よ」で始まる慣用句【慣用句】 世を渡る 【読み方】 よをわたる 【意味】 この世の中に生きて、暮らしていく。生活をする。 「世を渡る」の使い方 「世を渡る」の例文 彼は、幼すぎて世を渡る術すら知らないのに、この国の政治を司るという過酷な運...

「よ」で始まる慣用句

「よ」で始まる慣用句【慣用句】 世を捨てる 【読み方】 よをすてる 【意味】 世の中の普通の生活から離れて暮らす。また、お坊さんや、あまさんになる。 「世を捨てる」の使い方 「世を捨てる」の例文 彼は、両親を亡くしたことでこの世を儚み、世を...

「よ」で始まる慣用句

「よ」で始まる慣用句【慣用句】 世を去る 【読み方】 よをさる 【意味】 ①死ぬこと。 ②出家する。 「世を去る」の使い方 「世を去る」の例文 彼は、あれだけ惜しまれながら世を去った人はいないんじゃないかと思う位で、死後50年経った今でも人...

「よ」で始まる慣用句

「よ」で始まる慣用句【慣用句】 夜の目も寝ずに 【読み方】 よのめもねずに 【意味】 夜も寝ないで。一晩中起きて。 【語源・由来】 「夜の目」は、夜、眠るべき目の意味。 「夜の目も寝ずに」の使い方 「夜の目も寝ずに」の例文 彼女は、寂しさを...

「よ」で始まる慣用句

「よ」で始まる慣用句【慣用句】 余念が無い 【読み方】 よねんがない 【意味】 他のことを考えないで、そのことに夢中になっている様子。 「余念が無い」の使い方 「余念が無い」の例文 ステージとの気温差で、万全の準備を整えたはずが、いざ舞台に...

「よ」で始まる慣用句

「よ」で始まる慣用句【慣用句】 世に出る 【読み方】 よにでる 【意味】 ①社会に出る。世の中に出る。 ②世の中の人々から認められる。また、出世する。 「世に出る」の使い方 「世に出る」の例文 彼が、晩年、時々書き連ねていた物が、後にまとめ...

「よ」で始まることわざ

「よ」で始まることわざ【ことわざ】 横の物を縦にもしない 【読み方】 よこのものをたてにもしない 【意味】 面倒くさがって何もしないこと。 「横の物を縦にもしない」の使い方 「横の物を縦にもしない」の例文 年をとってから生まれた子供だったので...

「よ」で始まる慣用句

「よ」で始まる慣用句【慣用句】 欲の皮が突っ張る 【読み方】 よくのかわがつっぱる 【意味】 お金や物などを欲しがって、非常に欲張りであるようす。 「欲の皮が突っ張る」の使い方 「欲の皮が突っ張る」の例文 欲の皮が突っ張った人間というものは...

「よ」で始まる慣用句

「よ」で始まる慣用句【慣用句】 良きにつけ悪しきにつけ 【読み方】 よきにつけあしきにつけ 【意味】 良いことにせよ、悪いことにせよ。 「良きにつけ悪しきにつけ」の使い方 「良きにつけ悪しきにつけ」の例文 良きにつけ悪しきにつけ、親の名前が...

「ゆ」で始まる慣用句

「ゆ」で始まる慣用句【慣用句】 夢を描く 【読み方】 ゆめをえがく 【意味】 願いや望みを心の中に思い浮かべる。 「夢を描く」の使い方 「夢を描く」の例文 運よく大成功を収めれば、お金持ちになれるかもしれないと、店で働くものたちは、みな心ひ...

「ゆ」で始まる慣用句

「ゆ」で始まる慣用句【慣用句】 夢を抱く 【読み方】 ゆめをいだく 【意味】 自分の達成したい大きな目標やゴールを心の中に持つこと。 「夢を抱く」の使い方 「夢を抱く」の例文 いくら夢を抱いていてみても、大きな飛躍なんか簡単にできるものじゃ...

「ゆ」で始まる慣用句

「ゆ」で始まる慣用句【慣用句】 夢枕に立つ 【読み方】 ゆめまくらにたつ 【意味】 神仏や死んだ人が夢の中にあらわれて、あることをつげる。 「夢枕に立つ」の使い方 「夢枕に立つ」の例文 後年、お龍は龍馬が亡くなった晩に、血だらけの龍馬が夢枕...

「ゆ」で始まる慣用句

「ゆ」で始まる慣用句【慣用句】 湯水のように使う 【読み方】 ゆみずのようにつかう 【意味】 金銭を惜しげもなくむやみに使う。 【語源・由来】 「湯水」はどこにでも豊富にあるものにたとえていう語。 「湯水のように使う」の使い方 「湯水のよう...

「や」で始まることわざ

「や」で始まることわざ【慣用句】 闇夜に目あり 【読み方】 やみよにめあり 【意味】 こっそり悪事をはたらいたつもりでも、いつかは必ず人に知られる。 【語源・由来】 ー 【類義語】 ・壁に耳あり障子に目あり ・石に耳あり ・垣に耳あり ・壁に...

「や」で始まる慣用句

「や」で始まる慣用句【慣用句】 闇から闇に葬る 【読み方】 やみからやみにほうむる 【意味】 人目に触れない闇の中の出来事をさらに別の闇に移しておおい隠すことで、世間に知られたら具合の悪いことを証拠を残さないように処置するたとえ。ひそかにも...

「や」で始まることわざ

「や」で始まることわざ【ことわざ】 病は口より入り禍は口より出ず 【読み方】 やまいはくちよりいりわざわいはくちよりいず 【意味】 病気は飲食物と共に体の中に入り込み、禍は口から出る言葉によって引き起こされる。口は慎まなければいけないという戒...

「や」で始まる慣用句

「や」で始まる慣用句【慣用句】 破れかぶれ 【読み方】 やぶれかぶれ 【意味】 思うようにならなくて、どうにでもなれといった気持ちになること。すてばちになること。 「破れかぶれ」の使い方 「破れかぶれ」の例文 彼は、追い詰められた小動物のよ...

「や」で始まる慣用句

「や」で始まる慣用句【慣用句】 矢の催促 【読み方】 やのさいそく 【意味】 早くしてくれるようにと、何度もさいそくすること。 【語源・由来】 次から次へと矢をいるようなさいそく、という意味から。 「矢の催促」の使い方 「矢の催促」の例文 ...

「や」で始まる慣用句

「や」で始まる慣用句【慣用句】 痩せても枯れても 【読み方】 やせてもかれても 【意味】 たとえどんなに落ちぶれていようとも、誇りや志は持ち続けるという気概を示す言葉。 「痩せても枯れても」の使い方 「痩せても枯れても」の例文 年を取って以...

「や」で始まる慣用句

「や」で始まる慣用句【慣用句】 焼きを入れる 【読み方】 やきをいれる 【意味】 気の緩んだ者に気合いを入れて鍛える。 【語源・由来】 刃物などの金属を熱してたたき、水に入れて冷やすことを繰り返して、かたく鍛える意から。 「焼きを入れる」の...

「や」で始まる慣用句

「や」で始まる慣用句【慣用句】 八百長 【読み方】 やおちょう 【意味】 前もって打ち合わせておく不正な勝負。転じて馴れ合いで物事を行うこと。 【語源・由来】 八百屋の長兵衛という人が、相撲の年寄と碁を打ち、勝てる腕前なのに、商売のことを考...

「も」で始まる慣用句

「も」で始まる慣用句【慣用句】 門前払い 【読み方】 もんぜんばらい 【意味】 ①来訪者を、会わずに追い返すこと。 ②江戸時代の刑罰でもっとも軽いもの。奉行所(ぶぎようしよ)の前から追放した。 「門前払い」の使い方 「門前払い」の例文 そん...

「も」で始まる慣用句

「も」で始まる慣用句【慣用句】 物になる 【読み方】 ものになる 【意味】 ①立派な人になる。 ②習ったり、勉強したりしたものが、使いこなせるようになる。 「物になる」の使い方 「物になる」の例文 彼は、今は粗削りだけれども、将来的には物に...

「も」で始まる慣用句

「も」で始まる慣用句【慣用句】 物にする 【読み方】 ものにする 【意味】 ①手に入れる。所有物にする。 ②目的を成し遂げる。 ③世間に通じるものに仕上げる。 「物にする」の使い方 「物にする」の例文 彼は、ようやく念願だった家を物にしたの...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 面目を施す 【読み方】 めんぼくをほどこす 【意味】 立派なことをして、評価を高めたり、名誉を得たりする。 「面目を施す」の使い方 「面目を施す」の例文 普段は、酒乱で口下手な彼が、行方不明になった子供の捜索...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 面目を失う 【読み方】 めんぼくをうしなう 【意味】 名誉を傷つけられる。体面を損なう。 「面目を失う」の使い方 「面目を失う」の例文 力で負けると解っていても、反抗せずに屈服することは面目を失うことである。...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 目を剥く 【読み方】 めをむく 【意味】 怒ったりおどろいたりして目を大きく見開く。 「目を剥く」の使い方 「目を剥く」の例文 すっぽかした、と聞けば普通の人ならば顔色を変え、目を剥くことだろうが、彼は違った...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 芽を吹く 【読み方】 めをふく 【意味】 ①草木が芽を出す。芽吹く。 ②発展のきざしを見せる。 「芽を吹く」の使い方 「芽を吹く」の例文 彼は結婚したことが良かったようで、作家として芽を吹いたのだった。 今、...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 目を注ぐ 【読み方】 めをそそぐ 【意味】 注意してよく見る。 「目を注ぐ」の使い方 「目を注ぐ」の例文 寝起きのしょぼつく両目をこすりながら、そのメモに目を注いだ瞬間、雷に打たれたような戦慄に襲われた。 ま...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 目を据える 【読み方】 めをすえる 【意味】 一つの所をじっと見つめる。 「目を据える」の使い方 「目を据える」の例文 彼は私の顔を見もしないで、廊下の奥に目を据えたまま淡々と答えたのだった。 彼から反応が返...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 目を覆う 【読み方】 めをおおう 【意味】 直視することができなくて目をふさぐ。また、直視するのを避ける。 「目を覆う」の使い方 「目を覆う」の例文 彼の創り出す作品のレベルの低さは、目を覆うようなものだった...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 目星を付ける 【読み方】 めぼしをつける 【意味】 おおよその見当を付ける。 「目星を付ける」の使い方 「目星を付ける」の例文 ティッシュを配るバイトをしているのだが、ただ配るだけだとつまらないので、ゲーム感...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 目鼻が付く 【読み方】 めはながつく 【意味】 物事が大体出来上がる。物事のおおよその見通しが立つ。 【語源・由来】 目と鼻がつくと、顔の形が出来上がることから出た語句。 「目鼻が付く」の使い方 「目鼻が付く...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 目の毒 【読み方】 めのどく 【意味】 ①見ると害になるもの。 ②見るとほしくなるもの。 「目の毒」の使い方 「目の毒」の例文 その百貨店には、目の毒になるようなものがたくさんあるのだが、物欲をコントロールで...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 目に入る 【読み方】 めにはいる 【意味】 自然に目に見える。 「目に入る」の使い方 「目に入る」の例文 ふと、何気なく振り向くと、健太くんの姿が目に入ったのだった。 散歩の道すがらふとそのポスターが目に入っ...

「め」で始まることわざ

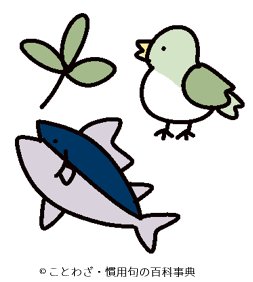

「め」で始まることわざ【ことわざ】 目には青葉山ほととぎす初鰹 【読み方】 めにはあおばやまほととぎすはつがつお 【意味】 春から夏にかけてのさわやかさを表す。目にも鮮やかな「青葉」、美しい鳴き声の「ほととぎす」、食べておいしい「初鰹」と、春...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 目に角を立てる 【読み方】 めにかどをたてる 【意味】 目をつりあげて怒る。 【語源・由来】 怒っているときは、目が鋭くなり、つりあがって見えることから。 「目に角を立てる」の使い方 「目に角を立てる」の例文...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 目に浮かぶ 【読み方】 めにうかぶ 【意味】 そこにない姿や様子が、今あるかのように思い出される。 「目に浮かぶ」の使い方 「目に浮かぶ」の例文 彼の声を聞いているだけで、電話の向こう側での彼のあわてぶりが、...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 目処が付く 【読み方】 めどがつく 【意味】 実現・解決などの見通しがつく。 「目処が付く」の使い方 「目処が付く」の例文 原稿の完成の目処が付いたので、少し息抜きをしに外出してもいいかと編集さんにたずねたの...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 目玉が飛び出る 【読み方】 めだまがとびでる 【意味】 ①ひどくしかられるようす。 ②値段が非常に高くてひどく驚くようす。 「目玉が飛び出る」の使い方 「目玉が飛び出る」の例文 お店で食べるウナギは、数年前に...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 目から火が出る 【読み方】 めからひがでる 【意味】 頭や顔を強打し、痛みのあまりめまいがする。 【語源・由来】 頭を強くぶつけたとき、目の前が真っ暗になって光が飛び交うような感じがすることから。 「目から火...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 目が届く 【読み方】 めがとどく 【意味】 注意が十分行き渡る。 「目が届く」の使い方 「目が届く」の例文 親の目が届かないところで羽を伸ばすしかないなんて、結構かわいそうな奴なんだなあ。 この塾は、少人数制...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 目が据わる 【読み方】 めがすわる 【意味】 興奮したり、酒によったりしたときに、じっと物を見つめて目玉が動かない様子。 「目が据わる」の使い方 「目が据わる」の例文 兄は、わたしたちの知らぬ間に、勝手口から...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 目頭が熱くなる 【読み方】 めがしらがあつくなる 【意味】 深く感動して涙が出そうになる。 「目頭が熱くなる」の使い方 「目頭が熱くなる」の例文 彼の心根の優しさが伝わって、目頭が熱くなり、このまま目を開けて...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 目が潤む 【読み方】 めがうるむ 【意味】 涙が出そうになること。 「目が潤む」の使い方 「目が潤む」の例文 出迎えてくれた彼の言葉を聞いたら、泣かねばならない差し迫った理由などないのに、勝手に目が潤んでくる...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 迷宮入り 【読み方】 めいきゅういり 【意味】 本当の事がわからなかったり、犯人が捕まらなかったりして、事件などが解決できないこと。 「迷宮入り」の使い方 「迷宮入り」の例文 迷宮入りの事件が、ここ数か月で、...

「む」で始まる慣用句

「む」で始まる慣用句【慣用句】 胸を弾ませる 【読み方】 むねをはずませる 【意味】 うれしいことがあって、気持ちが浮き浮きする。 「胸を弾ませる」の使い方 「胸を弾ませる」の例文 明日の彼とのデートのことを考えると、どうしても胸を弾ませて...

「む」で始まる慣用句

「む」で始まる慣用句【慣用句】 胸をときめかす 【読み方】 むねをときめかす 【意味】 喜びや期待で、どきどきすること。 「胸をときめかす」の使い方 「胸をときめかす」の例文 中学時代の思い出は、暗黒時代というにふさわしいものだったので、高...

「む」で始まる慣用句

「む」で始まる慣用句【慣用句】 胸を借りる 【読み方】 むねをかりる 【意味】 力の下の者が上の者に相手をしてもらう。 【語源・由来】 相撲で上位の力士に稽古をつけてもらうという意味から。 「胸を借りる」の使い方 「胸を借りる」の例文 彼は...

「む」で始まる慣用句

「む」で始まる慣用句【慣用句】 胸に迫る 【読み方】 むねにせまる 【意味】 喜びや悲しみなどが、抑えきれないほど込み上げてくる。 「胸に迫る」の使い方 「胸に迫る」の例文 志半ばで倒れた彼の無念さを思うと、胸に迫るものがあるので、彼のため...

「む」で始まる慣用句

「む」で始まる慣用句【慣用句】 胸三寸に納める 【読み方】 むねさんずんにおさめる 【意味】 誰にも言わないで、自分の心の中にしまっておく。「胸三寸」は胸の中、心の中の意味。 【類義語】 ・胸三寸にたたむ ・胸に納める 「胸三寸に納める」の...

「む」で始まる慣用句

「む」で始まる慣用句【慣用句】 胸が潰れる 【読み方】 むねがつぶれる 【意味】 大変驚いたり、悲しんだりする様子。 「胸が潰れる」の使い方 「胸が潰れる」の例文 声がかれるほど、僕は彼女にくりかえし呼びかけたが、目を開けてくれないので、無...

「む」で始まる慣用句

「む」で始まる慣用句【慣用句】 胸がつかえる 【読み方】 むねがつかえる 【意味】 ①食べた物が食道につまる。 ②心配ごとなどがあって、胸がふさがれるような苦しい気持ちになる。 【語源・由来】 食べた物が食道につかえて苦しくなるという意味か...

「む」で始まる慣用句

「む」で始まる慣用句【慣用句】 胸が騒ぐ 【読み方】 むねがさわぐ 【意味】 よくないことがおこるのではないかと、心が落ち着かない。むなさわぎがする。 「胸が騒ぐ」の使い方 「胸が騒ぐ」の例文 彼が、今行っている国で、テロがあったというニュ...

「む」で始まる慣用句

「む」で始まる慣用句【慣用句】 武者震い 【読み方】 むしゃぶるい 【意味】 (戦う前に)心が勇み立って、体が震えること。 「武者震い」の使い方 「武者震い」の例文 彼は、武者震いと言っているが、おそらく、事実は恐怖からの震えが強いのだと思...

「む」で始まる慣用句

「む」で始まる慣用句【慣用句】 虫の知らせ 【読み方】 むしのしらせ 【意味】 何の根拠もないのに、よくない出来事が起こりそうだと心に感ずること。 【語源由来】 人の体の中にいる虫が、悪いことを知らせるということから。 「虫の知らせ」の使い...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 身を寄せる 【読み方】 みをよせる 【意味】 ①よその家に一緒に住んで、世話になる。 ②ある団体・集団などに属する。 「身を寄せる」の使い方 「身を寄せる」の例文 彼女には、自分がともこちゃんのもとに身を寄せ...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 身を立てる 【読み方】 みをたてる 【意味】 ①世の中に出て立派な地位につく。 ②職を持って生活していけるようになる。 「身を立てる」の使い方 「身を立てる」の例文 君ほどの腕があれば、どこへ行ったって立派に...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 身を粉にする 【読み方】 みをこにする 【意味】 苦労を惜しまないで、とても一生懸命いっしょうけんめい仕事をすること。 【語源由来】 自分の体を粉々にするほど働くということから。 【類義語】 ・骨身を削る 「...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 身を削る 【読み方】 みをけずる 【意味】 大変な苦労や非常につらい思いをする。 「身を削る」の使い方 「身を削る」の例文 その俳優は、共演者から私生活を話題にされての身を削ったお笑い芸人並みのトークもテレビ...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 身を切る思い 【読み方】 みをきるおもい 【意味】 どうしようもなく悲しく、残念な心持ち。 「身を切る思い」の使い方 「身を切る思い」の例文 彼女は離婚するときに、子供と離れることになり、身を切る思いだったが...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 身を固める 【読み方】 みをかためる 【意味】 ①十分に身繕(みづくろ)いする。 ②結婚して世帯を持つ。 「身を固める」の使い方 「身を固める」の例文 富士山で五人の登山家が行方不明になり、我々山岳救助隊は、...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 身を入れる 【読み方】 みをいれる 【意味】 一生懸命にすること。 「身を入れる」の使い方 「身を入れる」の例文 ただ反射的にうなずいているだけのことで、お互いに相手の話す内容など、べつに身を入れて聞いてはい...

「お」で始まる慣用句

「お」で始まる慣用句「男を見る目がない」の意味 【慣用句】 男を見る目がない 【読み方】 おとこをみるめがない 【意味】 人の良さを見極める能力に劣っていること。 「男を見る目がない」の解説 「男を見る目がない」の使い方 「男を見る目がない...

「み」で始まることわざ

「み」で始まることわざ【ことわざ】 見ると聞くとは大違い 【読み方】 みるときくとはおおちがい 【意味】 実際に見るのと人から聞いたのとでは大きな違いがあるということ。また、噂と事実が違うことにもいう。 【語源・由来】 ー 【類義語】 ・聞く...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 見る影も無い 【読み方】 みるかげもない 【意味】 以前の面影がすっかり変わって、ひどく哀れな状態になっているようす。 「見る影も無い」の使い方 「見る影も無い」の例文 落選してしまった今、市長だった数年前の...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 耳を貸す 【読み方】 みみをかす 【意味】 人の話を聞こうとする。相談に乗る。 「耳を貸す」の使い方 「耳を貸す」の例文 間違いは正さないといけないと思って、何度か会合を開いたが、彼らは私たちの方が間違ってい...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 耳寄りな 【読み方】 みみよりな 【意味】 耳にしてよかったと思う興味深いこと。聞いて知る値打ちがあること。 「耳寄りな」の使い方 「耳寄りな」の例文 私の自宅に連絡があって、彼が、ぜひ話したいことがあるから...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 耳に入る 【読み方】 みみにはいる 【意味】 自然と聞こえてくる。 「耳に入る」の使い方 「耳に入る」の例文 その曲を聞くと、嫌な思い出を思い出すので、ここ数年は、絶対に耳に入らないように注意に注意を重ねてい...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 耳にする 【読み方】 みみにする 【意味】 自然に聞こえてくる。 「耳にする」の使い方 「耳にする」の例文 彼の無謀な旅立ちを前にして、彼のことを再び耳にすることはないかもしれない、と人びとは誰しも思っていた...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 耳慣れない 【読み方】 みみなれない 【意味】 これまでにあまり聞いたことのない、耳にしたことのない物事を指す語。新奇な物事を意味する表現。 「耳慣れない」の使い方 「耳慣れない」の例文 港は船を待っていた商...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 耳打ちする 【読み方】 みみうちする 【意味】 相手の耳もとに口を寄せて、こっそりと話すこと。耳こすり。耳語。 「耳打ちする」の使い方 「耳打ちする」の例文 さっき部屋を出て行った秘書があわてた様子で戻ってき...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 身の程知らず 【読み方】 みのほどしらず 【意味】 自分の地位・能力の程度を理解していないこと。身知らず。 「身の程知らず」の使い方 「身の程知らず」の例文 プロとして絵を描いている人に、私は何て身の程知らず...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 身につまされる 【読み方】 みにつまされる 【意味】 人の不幸などが、自分のことのように思われて同情する。 「身につまされる」の使い方 「身につまされる」の例文 彼の書く作品は、社会や人生をリアルに書き、身に...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 身に染みる 【読み方】 みにしみる 【意味】 ①心に深く感じる。 ②体に強くこたえる。 「身に染みる」の使い方 「身に染みる」の例文 彼の話を聞いている人たちは、自分たちがいかに孤独であるかを、身に染みて感じ...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 身に余る 【読み方】 みにあまる 【意味】 身分に釣り合わない。過分である。 「身に余る」の使い方 「身に余る」の例文 「身に余るお言葉でございます」 と一礼しながら、僕は社長に言ったのだった。 身に余るほど...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 三日にあげず 【読み方】 みっかにあげず 【意味】 間をあけずに。毎日のように。しばしば。 「三日にあげず」の使い方 「三日にあげず」の例文 そのそば屋の味にほれこんだ彼は、三日にあげずその店に通い詰め、結局...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 水を向ける 【読み方】 みずをむける 【意味】 相手の関心をひくようにそれとなく誘いをかける。 【語源・由来】 巫女が霊を呼び出すときに水を差し向けることから。 「水を向ける」の使い方 「水を向ける」の例文 ...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 水をあける 【読み方】 みずをあける 【意味】 競争相手との差を大きく広げて、有利になること。反対に、大きく引き離されて不利なことは、「水をあけられる」という。 【語源・由来】 競泳やボートレースなどで一身長...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 水臭い 【読み方】 みずくさい 【意味】 よそよそしい。他人行儀だ。 【語源・由来】 食べ物や飲み物の水分が多く、「味気ない」「まずい」ことを「水臭い」と言うことから、愛情の薄いこと、親しい間柄なのによそよそ...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 水際立つ 【読み方】 みずぎわだつ 【意味】 とくにすぐれていて、はっきりと目立つ。 「水際立つ」の使い方 「水際立つ」の例文 先を歩いているものも、後から加わってきたものも一切の無駄口をきかないで、水際立っ...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 水が入る 【読み方】 みずがはいる 【意味】 相撲で長く組み合ったまま勝負がつかないとき、一時中断して休息させる。 「水が入る」の使い方 「水が入る」の例文 千秋楽の優勝決定戦は両者互角だったので、ついに水が...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 水掛け論 【読み方】 みずかけろん 【意味】 双方がたがいに主張を曲げず、解決のつかない議論。 「水掛け論」の使い方 「水掛け論」の例文 ここでいつまで言い争っていても水掛け論であるとあきらめて、僕は早々に彼...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 水入らず 【読み方】 みずいらず 【意味】 内輪(うちわ)の親しい者だけで、他人を交えないこと。 「水入らず」の使い方 「水入らず」の例文 子供が大きくなり独立したので、何十年ぶりかで夫婦水入らずで旅に出るこ...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 御輿を上げる 【読み方】 みこしをあげる 【意味】 それまで座り込んでいた人が立ち上がること。また、動こうとしなかった人が何かに取りかかること。 【語源・由来】 祭りの御輿を担ぎ上げる意味から出たことば。「輿...

「み」で始まることわざ

「み」で始まることわざ【ことわざ】 右の耳から左の耳 【読み方】 みぎのみみからひだりのみみ 【意味】 右の耳から入ってきたものが、素通りして左の耳へ抜けていくということ。たった今聞いた内容をすぐに忘れてしまったり、人の忠告や意見を聞き流した...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句「右に出る者はいない」の意味とは? 【慣用句】 右に出る者はいない 【読み方】 みぎにでるものはいない 【意味】 その人より優れている者がいない。 「右に出る者はいない」の故事 【故事】 漢の時代、高官が並ぶとき右の方か...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 右から左 【読み方】 みぎからひだり 【意味】 受け取ったものをすぐ他人に渡してしまう。即座に。 「右から左」の使い方 「右から左」の例文 給料は、毎月、右から左へ出ていき少しも残らないのだが、なぜなんだろう...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 身が入る 【読み方】 みがはいる 【意味】 一生懸命に打ち込む。真剣になる。 「身が入る」の使い方 「身が入る」の例文 最近の彼は、悩みが解決したようで、以前よりも仕事に身が入っている。 決勝戦を来週に控え、...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 見栄を張る 【読み方】 みえをはる 【意味】 うわべを飾る。外観を繕う。 「見栄を張る」の使い方 「見栄を張る」の例文 見栄を張らず、嘘をつかなくてもいい相手と結婚したはずだったのに、結局、夫の前で虚勢を張っ...

「ま」で始まる慣用句

「ま」で始まる慣用句【慣用句】 満を持す 【読み方】 まんをじす 【意味】 弓をいっぱいに引き絞り、そのまま構えている様子で、用意が十分にできて行動に移る時機を待っているたとえ。物事が頂点にまで達して持ちこたえていることもいう。 【出典】 ...

「ま」で始まる慣用句

「ま」で始まる慣用句【慣用句】 眉唾物 【読み方】 まゆつばもの 【意味】 だまされる心配のあるもの。また、疑わしいこと。 【語源・由来】 「眉唾」は眉に唾をつけると狐などに化かされないという俗信。 「眉唾物」の使い方 「眉唾物」の例文 昔...

「ま」で始まる慣用句

「ま」で始まる慣用句【慣用句】 真に受ける 【読み方】 まにうける 【意味】 言葉どおりに受け取る。本当にする。 「真に受ける」の使い方 「真に受ける」の例文 父は、そんなに簡単に額面通りものごとを真に受けないぞという顔をして仁王立ちしてい...

「ま」で始まる慣用句

「ま」で始まる慣用句【慣用句】 俎板に乗せる 【読み方】 まないたにのせる 【意味】 議論などの対象として取り上げる。 「俎板に載せる」の使い方 「俎板に載せる」の例文 この会議の俎板に載せられる案件は、ほとんどの場合、すでに省庁間の調整が...

「ま」で始まる慣用句

「ま」で始まる慣用句【慣用句】 的を絞る 【読み方】 まとをしぼる 【意味】 問題として取り上げる対象を限定する。 「的を絞る」の使い方 「的を絞る」の例文 上手な弁護士はひとつの鍵となる証拠に的を絞る。 今度の企画は、スポンサーが若者向け...

「ま」で始まる慣用句

「ま」で始まる慣用句【慣用句】 末席を汚す 【読み方】 まっせきをけがす 【意味】 会合・クラブなど、ある集団に自分が加わることを謙遜してこう言う。通常の一参加者として加わる場合にのみ使い、リーダーなど特別の地位で参加する場合には使わない。...

「ま」で始まることわざ

「ま」で始まることわざ【ことわざ】 待たれる身より待つ身はつらい 【読み方】 またれるみよりまつみはつらい 【意味】 待たせている方も辛かろうが、待つ身はもっと辛いという意味。 【語源・由来】 ー 【類義語】 ・待たるるとも待つ身になるな ・...

「ま」で始まる慣用句

「ま」で始まる慣用句【慣用句】 幕を閉じる 【読み方】 まくをとじる 【意味】 物事が終わる。 【語源・由来】 芝居が終わって舞台の幕をしめるという意味から。 「幕を閉じる」の使い方 「幕を閉じる」の例文 その番組は、司会者であるアイドルの...

「ま」で始まる慣用句

「ま」で始まる慣用句【慣用句】 幕を切って落とす 【読み方】 まくをきっておとす 【意味】 物事を華々しく始める。 「幕を切って落とす」の使い方 「幕を切って落とす」の例文 冬が近づいてきたある日の夕方の公園で、かん高い女性の悲鳴が近隣に響...

「ま」で始まる慣用句

「ま」で始まる慣用句【慣用句】 魔が差す 【読み方】 まがさす 【意味】 ふと悪い考えを起こす。 【語源・由来】 悪魔が心の中に入り込む意。 「魔が差す」の使い方 「魔が差す」の例文 あの真面目な彼が万引きをしたとは、魔が差したとしか思えな...

「ま」で始まる慣用句

「ま」で始まる慣用句【慣用句】 枚挙に暇がない 【読み方】 まいきょにいとまがない 【意味】 あまりにも数が多すぎて、いちいち数えてはいられないこと。 【語源・由来】 「枚挙」は一つ一つ数えあげること。 「枚挙に暇がない」の使い方 「枚挙に...

「ほ」で始まる慣用句

「ほ」で始まる慣用句【慣用句】 骨を折る 【読み方】 ほねをおる 【意味】 精を出して仕事に励む。面倒くさがらずに力を尽くす。 「骨を折る」の使い方 「骨を折る」の英文 子供たちが飼っていたウサギが死んだので、子供たちは悲しみ、私に死んだら...

「ほ」で始まる慣用句

「ほ」で始まる慣用句【慣用句】 骨を埋める 【読み方】 ほねをうずめる 【意味】 その土地や会社にとどまり生涯を終える。 「骨を埋める」の使い方 「骨を埋める」の例文 私は本命の大学に落ち、来年もう一度そこにチャレンジしてみようと思い、とり...

「ほ」で始まる慣用句

「ほ」で始まる慣用句【慣用句】 骨身を削る 【読み方】 ほねみをけずる 【意味】 一生懸命に努力する。身が痩せ細るほど苦労する。 「骨身を削る」の使い方 「骨身を削る」の例文 名誉回復をして、彼女のお父さんに結婚を許してもらうために、骨身を...

「ほ」で始まる慣用句

「ほ」で始まる慣用句【慣用句】 骨身にこたえる 【読み方】 ほねみにこたえる 【意味】 苦痛や悲しみなどを、非常に強く感じる。忘れられないほど苦労する。 「骨身にこたえる」の使い方 「骨身にこたえる」の例文 病気もせずに元気ではあったが、四...

「ほ」で始まる慣用句

「ほ」で始まる慣用句【慣用句】 骨抜きにされる 【読み方】 ほねぬきにされる 【意味】 人が、性根・気骨(きこつ)などのない状態にされること。 「骨抜きにされる」の使い方 「骨抜きにされる」の例文 敗戦時の条約で骨抜きにされて、共和国軍は軍...

「ほ」で始まる慣用句

「ほ」で始まる慣用句【慣用句】 ほっぺたが落ちる 【読み方】 ほっぺたがおちる 【意味】 食べた物が非常においしいこと。 「ほっぺたが落ちる」の使い方 「ほっぺたが落ちる」の例文 おじいさんが、ネズミにもらったおもちを食べてみると、ほっぺた...

「ほ」で始まる慣用句

「ほ」で始まる慣用句【慣用句】 臍を固める 【読み方】 ほぞをかためる 【意味】 覚悟を決める。固く決心する。 【語源・由来】 「臍」はへその意味。基礎をしっかり固めることから。 「臍を固める」の使い方 「臍を固める」の例文 蒼白な彼女の顔...

「ほ」で始まる慣用句

「ほ」で始まる慣用句【慣用句】 矛先を向ける 【読み方】 ほこさきをむける 【意味】 攻撃対象をそちらに向けること、攻撃目標とすること、などを意味する表現。 「矛先を向ける」の使い方 「矛先を向ける」の例文 みんなの会話を、うなずきながら適...