【本木に勝る末木なし】の意味と使い方や例文(類義語・英語訳)

【ことわざ】 本木に勝る末木なし 【読み方】 もときにまさるうらきなし 【意味】 幹より立派な枝など無いという意味から、何回取りかえてみても、最初のものが一番よいということ。多くは、男女関係に使う。「本木」は幹、「末木」...

「も」で始まることわざ

「も」で始まることわざ【ことわざ】 本木に勝る末木なし 【読み方】 もときにまさるうらきなし 【意味】 幹より立派な枝など無いという意味から、何回取りかえてみても、最初のものが一番よいということ。多くは、男女関係に使う。「本木」は幹、「末木」...

「も」で始まることわざ

「も」で始まることわざ【ことわざ】 沐猴にして冠す 【読み方】 もっこうにしてかんす 【意味】 「沐猴」とは、猿のこと。沐猴、つまり猿が冠をかぶっているようなもので、野卑な人間は高い地位について立派に着飾っても本質的に変わりがないというあざけ...

「も」で始まることわざ

「も」で始まることわざ【ことわざ】 勿怪の幸い 【読み方】 もっけのさいわい 【意味】 想像も出来ないことから災いが福に転じることや、思いもしなかったような幸せが転がり込んでくるさまを表す言葉。 【類義語】 ・開いた口へ団子 ・開いた口へ牡丹...

「も」で始まることわざ

「も」で始まることわざ【ことわざ】 孟母三遷の教え 「孟母三遷」「孟母の三遷」「三遷の教え」「孟母の三居」「孟母の教え」ともいう。 【読み方】 もうぼさんせんのおしえ 【意味】 子どもの教育のためには良い環境を選ばなければならないということ。...

「も」で始まることわざ

「も」で始まることわざ【ことわざ】 盲亀の浮木 【読み方】 もうきのふぼく 【意味】 会うことがきわめて難しいたとえ。めったにないこと。 【語源・由来】 「雑阿含経」より。大海の底にすみ、百年に一度だけ海面に出てくる目の見えない老海亀が、海面...

「め」で始まることわざ

「め」で始まることわざ【ことわざ】 面皮を剥ぐ 【読み方】 めんぴをはぐ 【意味】 かくれて悪事をはたらく者をあばき、あるいは厚かましく振る舞う者に恥をかかせてこらしめる。 【類義語】 面の皮を剥ぐ 【英語訳】 to put one out ...

「め」で始まることわざ

「め」で始まることわざ【ことわざ】 目は心の鏡 【読み方】 めはこころのかがみ 【意味】 目はその人の心の中を映し出す鏡である。目を見れば、その人の心のようすがわかることのたとえ。 【出典】 「孟子・離婁上」の「胸中正しければ、則すなわち眸子...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「貧乏暇なし」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 貧乏暇なし 【読み方】 びんぼうひまなし 【意味】 暮らしに追われている貧乏人は仕事以外の生活を楽しむ余裕がなく、忙しい毎日を送っているということ。貧しくなくても、...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「貧すれば鈍する」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 貧すれば鈍する 【読み方】 ひんすればどんする 【意味】 貧しくなると生活に追われて、才知のあった人でもそれが発揮できなくなるということ。愚鈍になるだけでなく、さ...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「百日の説法屁一つ」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 百日の説法屁一つ 【読み方】 ひゃくにちのせっぽうへひとつ 【意味】 百日間もありがたい仏法を説いてきた僧が最後におならをしたためにぶち壊しになったということで...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「百害あって一利なし」の意味(英語訳) 【ことわざ】 百害あって一利なし 【読み方】 ひゃくがいあっていちりなし 【意味】 悪いことばかりで良いことがひとつもないという意味。 【英語訳】 all pain、no gain...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「人を呪わば穴二つ」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 人を呪わば穴二つ 【読み方】 ひとをのろわばあなふたつ 【意味】 他人を呪い殺して墓穴に入れようとする者は、自分も同じ目に遭ってもう一つの墓穴に入るようになる。...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「人を射んとせば先ず馬を射よ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 人を射んとせば先ず馬を射よ 【読み方】 ひとをいんとせばまずうまをいよ 【意味】 敵将を討ち取ろうと思ったら、まずその敵将の乗っている馬を射...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「一花咲かせる」の意味(英語) 【ことわざ】 一花咲かせる 【読み方】 ひとはなさかせる 【意味】 成功していっとき華やかに栄える。 【英語】 stage a comeback 「一花咲かせる」の解説 「一花咲かせる」の...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「人の一生は重荷を負うて遠き道を行くが如し」の意味(出典・語源由来・英語訳) 【ことわざ】 人の一生は重荷を負うて遠き道を行くが如し 【読み方】 ひとのいっしょうはおもにをおうてとおきみちをゆくがごとし 【意味】 重い荷...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「人と屏風は直ぐには立たず」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 人と屏風は直ぐには立たず 【読み方】 ひととびょうぶはすぐにはたたず 【意味】 屏風は折り曲げなければ立てられないが、人も正義を主張したり、正直さを守る...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「人酒を飲む、酒酒を飲む、酒人を飲む」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 人酒を飲む、酒酒を飲む、酒人を飲む 【読み方】 ひとさけをのむ、さけさけをのむ、さけひとをのむ 【意味】 飲酒は、少量のときは自制できるが、...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「人こそ人の鏡」の意味(出典・類義語・英語) 【ことわざ】 人こそ人の鏡 【読み方】 ひとこそひとのかがみ 【意味】 他人の言うことややることは、鏡のようなものなので、自分を反省するお手本にしようということ。 【出典】 ...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「必要は発明の母」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 必要は発明の母 【読み方】 ひつようははつめいのはは 【意味】 不足や不自由さ、不便さを克服したいといった必要性を感じるからこそ、いろいろな発明がなされ...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「匹夫の勇」の意味(出典・対義語・英語訳) 【ことわざ】 匹夫の勇 【読み方】 ひっぷのゆう 【意味】 つまらない男がよく見せるような、血気にはやるだけで思慮の足りない勇気、振る舞いのこと。「匹夫」は身分の卑しい男。また...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「左団扇で暮らす」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 左団扇で暮らす 【読み方】 ひだりうちわでくらす 【意味】 左手で団扇を使いながら気楽に毎日を送るということで、生活の苦労がなく、のんきに暮らすたとえ。 【語源...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「顰みに倣う」の意味(出典・故事・類義語・英語訳) 【ことわざ】 顰みに倣う 【読み方】 ひそみにならう 【意味】 善し悪しも考えずに、やたらに人のまねをする。また、他人にならって物事をするのを謙遜していう言葉。 【出典...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「尾生の信」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 尾生の信 【読み方】 びせいのしん 【意味】 固く約束を守ること。また、ばか正直で、融通のきかないたとえ。 【出典】 「史記しき」蘇秦伝 【語源・由来】 中国の春秋時代...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「庇を貸して母屋を取られる」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 庇を貸して母屋を取られる 【読み方】 ひさしをかしておもやをとられる 【意味】 軒先だけと思って貸したのに中心部の建物まで占拠されるということで、一部を...

「ひ」で始まることわざ

「ひ」で始まることわざ「日暮れて道遠し」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 日暮れて道遠し 【読み方】 ひくれてみちとおし 【意味】 年を取ってしまったのになすべきことがたくさんあって、目的に達するには程遠いことのたとえ。...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「万緑叢中紅一点」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 万緑叢中紅一点 【読み方】 ばんりょくそうちゅうこういってん 【意味】 「万緑」は、見渡す限り一面の緑の意味。「叢中」は、くさむらの中の意味。一面緑のく...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「万事休す」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 万事休す 【読み方】 ばんじきゅうす 【意味】 すべてはもう終わりだということ。さらに、手の施しようがないという意味。「万事」はあらゆること、「休す」は...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「馬齢を重ねる」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 馬齢を重ねる 【読み方】 ばれいをかさねる 【意味】 大したこともせず、ただ年をとること。「馬齢」は、自分の年齢を謙遜していうことば。 【類義語】 犬馬の齢 【英語...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「張り子の虎」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 張り子の虎 【読み方】 はりこのとら 【意味】 見かけだけは強そうだが、実は弱い人。虚勢を張る人。首を振る癖のある人。 【語源・由来】 「張り子」とは、物の形を木型...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「腹も身の内」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 腹も身の内 【読み方】 はらもみのうち 【意味】 腹も自分の体の一部なのだから、こわせば自分が苦しむことになる。暴飲暴食によって痛めつけず、いたわってやるべきだという...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「腹が減っては戦ができぬ」の意味(英語) 【ことわざ】 腹が減っては戦ができぬ 【読み方】 はらがへってはいくさができぬ 【意味】 腹が減っていては十分に活動ができない。 【英語】 An army marches on ...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ【ことわざ】 早起きは三文の徳 【読み方】 はやおきはさんもんのとく 【意味】 朝早く起きれば健康にもよく、何かしらよいことがあるという意味。 【類義語】 ・朝起き千両、夜起き百両 ・朝起きは三文の徳 ・朝の一時は晩の二...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「花も実もある」の意味(類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 花も実もある 【読み方】 はなもみもある 【意味】 花が咲いているように外見が見事で、実がなっているように内容も充実していること。道理にかなうとともに人間味...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「花は桜木人は武士」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 花は桜木人は武士 【読み方】 はなはさくらぎひとはぶし 【意味】 花の中で最も優れているのが桜であり、人間では武士だということ。桜の散り際の見事さに武...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「花に嵐」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 花に嵐 【読み方】 はなにあらし 【意味】 桜の花が満開になったと思うと強い風が吹いて散らしてしまう。このように、よいことには邪魔が入って、うまくいかないのが人生だという...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「八方塞がり」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 八方塞がり 【読み方】 はっぽうふさがり 【意味】 「八方」は東、西、南、北、北東、南東、南西、北西であらゆる方角の意味。占いでどの方角に行くのも凶と出たように、困...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「破竹の勢い」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 破竹の勢い 【読み方】 はちくのいきおい 【意味】 盛んで激しい勢いで、物事をとどめることができない様子。 【語源・由来】 竹を割るとき、初めの一節を...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「畑に蛤」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 畑に蛤 【読み方】 はたけにはまぐり 【意味】 畑を掘って蛤を求めるように、見当違いのことをすることのたとえ。 【類義語】 ・木に縁りて魚を求む ・氷を叩いて火を求む ・...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「裸一貫」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 裸一貫 【読み方】 はだかいっかん 【意味】 「貫」は昔の貨幣単位で、一貫は一文銭千枚、一千文のこと。自分の体以外には何もないということ。財産も地位もなく、元手もない状態...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「始めは処女の如く後は脱兎の如し」の意味(出典・対義語) 【ことわざ】 始めは処女の如く後は脱兎の如し 【読み方】 はじめはしょじょのごとくのちはだっとのごとし 【意味】 始めは処女のように弱々しく見せかけて相手を油断さ...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「化けの皮が剥がれる」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 化けの皮が剥がれる 【読み方】 ばけのかわがはがれる 【意味】 隠していた正体や素性、あるいは物事の真相などが露見してしまうこと。悪事があらわになるといった...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「薄氷を履むが如し」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 薄氷を履むが如し 【読み方】 はくひょうをふむがごとし 【意味】 川や湖、池などに張った薄い氷の上を歩くように危険きわまりないということ。 【語...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「白髪三千丈」の意味(語源由来) 【ことわざ】 白髪三千丈 【読み方】 はくはつさんぜんじょう 【意味】 長年の悲しみや愁いのために頭髪が白くなり、それが三千丈もの長さに伸びてしまったということ。心に憂いや心配事が積もる...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「莫逆の友」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 莫逆の友 【読み方】 ばくぎゃくのとも 【意味】 互いに争うことのない、親しい間柄。親しい友人。 【出典】 「荘子」に「四人相視て笑い、心に逆らうこと莫し。遂に相...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「這えば立て立てば歩めの親心」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 這えば立て立てば歩めの親心 【読み方】 はえばたてたてばあゆめのおやごころ 【意味】 赤ん坊が這いはじめれば早く立たないかと思い、立てば早く歩まない...

「は」で始まることわざ

「は」で始まることわざ「灰吹きから蛇が出る」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 灰吹きから蛇が出る 【読み方】 はいふきからじゃがでる 【意味】 「灰吹き」は、煙草盆の中に組み込み、煙草を煙管(きせる)で吸い終えたとき火皿に残った灰を落と...

「に」で始まることわざ

「に」で始まることわざ「肉を切らせて骨を断つ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 肉を切らせて骨を断つ 【読み方】 にくをきらせてほねをたつ 【意味】 自分も傷つくことを覚悟して、それ以上の重傷を相手に負わせて勝つということ。 ...

「に」で始まることわざ

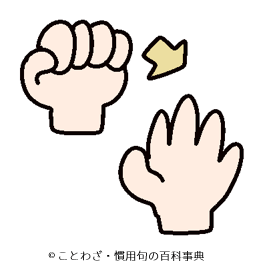

「に」で始まることわざ「握れば拳開けば掌」の意味(英語訳) 【ことわざ】 握れば拳開けば掌 【読み方】 にぎればこぶしひらけばてのひら 【意味】 同じ手でも人をなぐる拳ともなれば、人をなでる掌ともなる。心の持ち方一つで同じ物がいろいろ変わるた...

「に」で始まることわざ

「に」で始まることわざ「苦虫を噛み潰したよう」の意味(英語訳) 【ことわざ】 苦虫を噛み潰したよう 【読み方】 にがむしをかみつぶしたよう 【意味】 ひどく不愉快そうな顔つきや苦りきった表情の形容した言葉。 【英語訳】 as if havin...

「な」で始まることわざ

「な」で始まることわざ「汝の敵を愛せよ」の意味(英語訳) 【ことわざ】 汝の敵を愛せよ 【読み方】 なんじのてきをあいせよ 【意味】 こちらに好意を持ってくれる人を愛するのは誰にでもできる。悪意を示したり、迫害したりする者をも愛することこそ真...

「な」で始まることわざ

「な」で始まることわざ「名を捨てて実を取る」の意味(類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 名を捨てて実を取る 【読み方】 なをすててじつをとる 【意味】 名誉や名声を得るより、実際の内容やよい結果を作り出すほうが、よいということ。 「名」と...

「な」で始まることわざ

「な」で始まることわざ「習わぬ経は読めぬ」の意味(語源由来・対義語) 【ことわざ】 習わぬ経は読めぬ 【読み方】 ならわぬきょうはよめぬ 【意味】 習ってもいないお経を読めと言われても無理なように、知識も経験もないことはいくらやれと言われても...

「な」で始まることわざ

「な」で始まることわざ【ことわざ】 習い性と成る 【読み方】 ならいせいとなる 【意味】 同じことを繰り返し、習慣として身につくと、それが生まれつきのようになる。善行は良い性格を培い、悪行は悪い性格の原因になるという意味。「習い」は習慣、「性...

「な」で始まることわざ

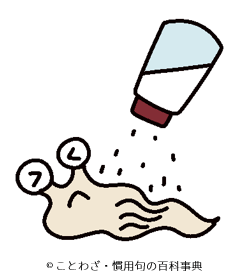

「な」で始まることわざ「蛞蝓に塩」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 蛞蝓に塩 【読み方】 なめくじにしお 【意味】 蛞蝓に塩をかけると縮んでしまうことから、苦手なものの前で萎縮するたとえ。さらに、すっかりしょげている様子。 【...

「な」で始まることわざ

「な」で始まることわざ「波に千鳥」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 波に千鳥 【読み方】 なみにちどり 【意味】 組合わせの良い二つのもの。 【語源・由来】 波間に飛び交う千鳥の模様。海辺の景観に欠かすことのできない模様。奈良...

「な」で始まることわざ

「な」で始まることわざ「生殺しの蛇に噛まれる」の意味(類義語) 【ことわざ】 生殺しの蛇に噛まれる 【読み方】 なまごろしのへびにかまれる 【意味】 蛇を完全に殺さず、危害の生ずる恐れを残すということから、災いの起きる元を断たないで、後日の大...

「せ」で始まることわざ

「せ」で始まることわざ【ことわざ】 栴檀は双葉より芳し 【読み方】 せんだんはふたばよりかんばし 【意味】 香木の栴檀は双葉が出たころから芳香を放つということで、大成する人物は幼時から優秀な素質を示すたとえ。 【類義語】 ・啄木鳥の子は卵から...

「せ」で始まることわざ

「せ」で始まることわざ「前車の覆るは後車の戒め」の意味(出典・類義語・英語) 【ことわざ】 前車の覆るは後車の戒め 【読み方】 ぜんしゃのくつがえるはこうしゃのいましめ 【意味】 前を行く車がひっくり返るのを見て後の車が注意することから、先人...

「せ」で始まることわざ

「せ」で始まることわざ「狭き門より入れ」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 狭き門より入れ 【読み方】 せまきもんよりいれ 【意味】 神の救いを得るには、狭い門や細い道を通るような努力が必要であることから、安易な方法を避け、苦しくても最...

「せ」で始まることわざ

「せ」で始まることわざ「銭ある時は鬼をも使う」の意味(類義語・語源由来・英語) 【ことわざ】 銭ある時は鬼をも使う 【読み方】 ぜにあるときはおにをもつかう 【意味】 金さえあれば、たとえ恐ろしい鬼であっても思いのままに使役することができると...

「せ」で始まることわざ

「せ」で始まることわざ「赤貧洗うが如し」の意味(出典・語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 赤貧洗うが如し 【読み方】 せきひんあらうがごとし 【意味】 とてもまずしいこと。 【出典】 「先哲叢談」の「初め居を芝街に卜す。時に赤貧洗うが如...

「せ」で始まることわざ

「せ」で始まることわざ「青天の霹靂」の意味(出典・語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 青天の霹靂 【読み方】 せいてんのへきれき 【意味】 予想しなかったようなことが、急におこること。 【出典】 「陸游」の詩「九月四日鶏未だ鳴かず起きて作...

「せ」で始まることわざ

「せ」で始まることわざ「清濁併せ呑む」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 清濁併せ呑む 【読み方】 せいだくあわせのむ 【意味】 度量が大きいことをいう。 【語源・由来】 「清濁」とは、善と悪・善人と悪人・賢者と愚者などのたとえとしてい...

「せ」で始まることわざ

「せ」で始まることわざ「精神一到何事か成らざらん」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 精神一到何事か成らざらん 【読み方】 せいしんいっとうなにごとかならざらん 【意味】 精神を一つのことに集中して全力を尽くせば、何事でも成し遂げられるとい...

「せ」で始まることわざ

「せ」で始まることわざ「青雲の志」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 青雲の志 【読み方】 せいうんのこころざし 【意味】 立身出世して高位高官の地位に昇ろうとする大きな志のこと。また、世俗から離れようとする志の意味もある。 【...

「す」で始まることわざ

「す」で始まることわざ「住まば都」の意味(対義語・英語訳) 【ことわざ】 住まば都 【読み方】 すまばみやこ 【意味】 住むのならば、辺鄙な土地より都のほうが良いということ。 【対義語】 ・地獄も住みか ・住めば田舎も名所 ・住めば都 ・住め...

「す」で始まることわざ

「す」で始まることわざ「すまじきものは宮仕え」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 すまじきものは宮仕え 【読み方】 すまじきものはみやづかえ 【意味】 勤めは気苦労が多く、自由も束縛されるのでするものではないという意味。 【語源...

「す」で始まることわざ

「す」で始まることわざ「脛に傷持つ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 脛に傷持つ 【読み方】 すねにきずもつ 【意味】 隠しておきたい、やましいことがある。 【語源・由来】 他人からは目の届かない向こう脛に傷があるの意味から。...

「す」で始まることわざ

「す」で始まることわざ「据え膳食わぬは男の恥」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 据え膳食わぬは男の恥 【読み方】 すえぜんくわぬはおとこのはじ 【意味】 目の前に出された料理に手をつけないのは男の恥ということ。転じて、女性の方...

「す」で始まることわざ

「す」で始まることわざ「酸いも甘いも噛み分ける」の意味(英語訳) 【ことわざ】 酸いも甘いも噛み分ける 「酸いも甘いも知っている」「酸いも甘いも知り抜く」とも言う。 【読み方】 すいもあまいもかみわける 【意味】 酸っぱい味と甘い味を味わい分...

「す」で始まることわざ

「す」で始まることわざ「垂涎の的」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 垂涎の的 【読み方】 すいぜんのまと 慣用読みで「すいえんのまと」とも読む。 【意味】 そのものを羨ましがり、ほしがること。 【語源・由来】 「賈誼新書」の「一国これ...

「す」で始まることわざ

「す」で始まることわざ「水魚の交わり」の意味(出典・類義語・英語訳・故事) 【ことわざ】 水魚の交わり 【読み方】 すいぎょのまじわり 【意味】 水と魚が切っても切れない関係にあるように、きわめて親密な友情や交際のたとえ。 【出典】 「三国志...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「死んで花実が咲くものか」の意味(類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 死んで花実が咲くものか 【読み方】 しんではなみがさくものか 【意味】 枯れた草木には花も咲かず、実もならない。同じように、人間も死んでしまえばお...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「死んだ子の年を数える」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 死んだ子の年を数える 【読み方】 しんだこのとしをかぞえる 【意味】 死んでしまった子が生きていれば幾つになると計算するように、言っても仕方のない過ぎ去った...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「人生朝露の如し」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 人生朝露の如し 【読み方】 じんせいちょうろのごとし 【意味】 朝日がさすとたちまち消えてしまう露のように、人の一生ははかないものだということ。 【出典】 ...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「人生意気に感ず」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 人生意気に感ず 【読み方】 じんせいいきにかんず 【意味】 人間は金銭や名誉のためにではなく、人の心意気に感じて仕事をするものだ。 【語源・由来】 「魏徴」の詩...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ【ことわざ】 人事を尽くして天命を待つ 【読み方】 じんじをつくしててんめいをまつ 【意味】 全力を出し尽くしてやれるだけのことはやったのだから、結果がどうなろうと天の意志に任せるしかないという心境をいったもの。 【語源...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「人後に落ちない」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 人後に落ちない 【読み方】 じんごにおちない 【意味】 他人に先を越されない。ひけをとらない。 【語源・由来】 「人後」とは他人の後ろ、他人より下であること。「...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「沈香も焚かず屁もひらず」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 沈香も焚かず屁もひらず 【読み方】 じんこうもたかずへもひらず 【意味】 可もなく不可もない平凡な人物や生き方のたとえ。 【語源・由来】...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「人口に膾炙する」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 人口に膾炙する 【読み方】 じんこうにかいしゃする 【意味】 世の中に広く知れ渡っていること、評判になっていること。プラスのニュアンスで使われることが多い。 【...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「焦眉の急」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 焦眉の急 【読み方】 しょうびのきゅう 【意味】 危険が差し迫っていること。非常に切迫して急を要する事態。 【語源・由来】 眉毛が焦げるほどに火が迫って...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「尻馬に乗る」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 尻馬に乗る 【読み方】 しりうまにのる 【意味】 誰かが乗った馬の後方、尻の上あたりに便乗するように、他人の言うことや行うことに無批判に同調するたとえ。 【...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ【ことわざ】 白羽の矢が立つ 【読み方】 しらはのやがたつ 【意味】 多くの人の中から特別に選び出されること。 【語源・由来】 人身御供を求める神が、その望む少女の家の屋根に人知れず白羽の矢を立てるという俗伝から。多くの...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「知らぬ顔の半兵衛】」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 知らぬ顔の半兵衛 【読み方】 しらぬかおのはんべえ 【意味】 何もかも知っているのに、とぼけて知らないふりをすること。または、そうする人。 【語源・...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ【ことわざ】 勝負は時の運 【読み方】 しょうぶはときのうん 【意味】 勝ち負けは、そのときの運で決まるもので、必ず実力通りになるわけではないということ。 【語源・由来】 勝ちにも負けにも絶対はないことをいう。 【類義語...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「小の虫を殺して大の虫を助ける」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 小の虫を殺して大の虫を助ける 【読み方】 しょうのむしをころしてだいのむしをたすける 【意味】 大きな目的を成就しようとする場合、全体とし...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「小人閑居して不善をなす」の意味(語源由来・出典・英語) 【ことわざ】 小人閑居して不善をなす 【読み方】 しょうじんかんきょしてふぜんをなす 【意味】 器量の小さい人は暇でいると、つい、よくないことをする。 【語源・由...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ【ことわざ】 少年老い易く学成り難し 【読み方】 しょうねんおいやすくがくなりがたし 【意味】 月日のたつのは早く、年若い者もすぐに年をとってしまうが、学問のほうは成就しにくい。若いうちに時間を無駄にしないで勉強すべきこ...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「掌中の珠」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 掌中の珠 【読み方】 しょうちゅうのたま 【意味】 最愛の子など大事なもののたとえ。 「珠」とは真珠のこと。ここでは「珠玉」の意味。 【語源・由来】 傳玄の詩...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「正直者が馬鹿を見る」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 正直者が馬鹿を見る 【読み方】 しょうじきものがばかをみる 【意味】 悪賢い者がずるく立ち回って得をするのに反し、正直な者はかえってひどい目にあう。世の中が乱...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「正直の頭に神宿る」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 正直の頭に神宿る 【読み方】 しょうじきのこうべにかみやどる 【意味】 何事においても正直に振る舞う者には神の加護があるということ。 【語源・...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「常山の蛇勢」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 常山の蛇勢 【読み方】 じょうざんのだせい 【意味】 前後左右どこにも隙や欠点のないこと。 【語源・由来】 軍隊の配置や文章の構成などについていう。会稽の常山...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「小異を捨てて大同に就く」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 小異を捨てて大同に就く 【読み方】 しょういをすててだいどうにつく 【意味】 意見の違いが多少あることは無視して、大勢が支持する大局的な意...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「駿馬痴漢を乗せて走る」の意味(語源由来) 【ことわざ】 駿馬痴漢を乗せて走る 【読み方】 しゅんめちかんをのせてはしる 【意味】 せっかくのいい馬なのに、乗っているのがつまらない男で実にもったいない、という意味から転じ...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「春眠暁を覚えず」の意味(出典・英語訳) 【ことわざ】 春眠暁を覚えず 【読み方】 しゅんみんあかつきをおぼえず 【意味】 春の気候は暑くも寒くもなく快適な眠りがむさぼれるが、夜が短くて、夜が明けたのも知らずに熟睡してし...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「春宵一刻値千金」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 春宵一刻値千金 【読み方】 しゅんしょういっこくあたいせんきん 【意味】 花は香り、月はおぼろな春の夜の一時は、まことに趣が深く、千金にも換えがたい。 【典...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「出藍の誉れ」の意味(出典・故事・類義語・英語訳) 【ことわざ】 出藍の誉れ 【読み方】 しゅつらんのほまれ 【意味】 弟子が師よりもすぐれた才能をあらわすたとえ。 【出典】 「荀子」 【故事】 「荀子」の言葉から。 青...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「雌雄を決する」の意味(語源由来・出典・英語訳) 【ことわざ】 雌雄を決する 【読み方】 しゆうをけっする 【意味】 戦って、勝敗を決める。決着をつけること。 【語源・由来】 一般的に、動物は雄が強く雌が弱いとされており...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「愁眉を開く」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 愁眉を開く 【読み方】 しゅうびをひらく 【意味】 今までの心配事がなくなって安心する。 【語源・由来】 劉兼の詩『春遊』より。「愁眉」とは憂いを含...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「秋波を送る」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 秋波を送る 【読み方】 しゅうはをおくる 【意味】 色目を使って相手の関心をひこうとする。 【語源・由来】 「秋波」とは、中国語で秋の季節の澄んだ波のこと。それが、...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「重箱の隅をつつく」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 重箱の隅をつつく 【読み方】 じゅうばこのすみをつつく 【意味】 すみからすみまで、または些細なことまで干渉・穿鑿せんさくすることのたとえ。どうでもいいような...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「習慣は第二の天性なり」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 習慣は第二の天性なり 【読み方】 しゅうかんはだいにのてんせいなり 【意味】 身についた習慣は生まれつきの性質のように、日常生活に影響を及ぼすとい...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「蛇は寸にして人を吞む」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 蛇は寸にして人を吞む 【読み方】 じゃはすんにしてひとをのむ 【意味】 優れた者は、幼少の頃から人並みはずれた資質や才能を備えているという...

「し」で始まることわざ

「し」で始まることわざ「蛇が出そうで蚊も出ぬ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 蛇が出そうで蚊も出ぬ 【読み方】 じゃがでそうでかもでぬ 【意味】 何か大きなことが起こりそうだ が、実際は何も起きないという意味。 【語源・由来...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「鷺を烏と言いくるめる」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 鷺を烏と言いくるめる 【読み方】 さぎをからすといいくるめる 【意味】 白い鷺を黒い烏だと言い張る意味で、無理に事実をねじ曲げて正しいことを間違い...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿 【読み方】 さくらきるばか、うめきらぬばか 【意味】 桜と梅の剪定(せんてい)法に違いがあることを教える言葉。 【語...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「策士策に溺れる」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 策士策に溺れる 【読み方】 さくしさくにおぼれる 【意味】 策略のうまい人間は自分の策略に頼りすぎて、かえって失敗するということ。 【語源・由来】 「策...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「魚は殿様に焼かせよ、餅は乞食に焼かせよ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 魚は殿様に焼かせよ、餅は乞食に焼かせよ 【読み方】 さかなはとのさまにやかせよ、もちはこじきにやかせよ 【意味】 何事にも適任者...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「賽は投げられた」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 賽は投げられた 【読み方】 さいはなげられた 【意味】 物事はすでに始まってしまったから、前に進むしかないということ。勝負を決するための賽子さいころは投...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「才子才に倒れる」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 才子才に倒れる 【読み方】 さいしさいにたおれる 【意味】 才知あふれる者は、自分の才知を過信してかえって失敗するものだということ。 【語源・由来】 「...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「歳月人を待たず」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 歳月人を待たず 【読み方】 さいげつひとをまたず 【意味】 時間は人の都合とは関係なしに刻々と過ぎていくものであり、人を待ってくれることなどないという意...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「細工は流流仕上げを御覧じろ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 細工は流流仕上げを御覧じろ 【読み方】 さいくはりゅうりゅうしあげをごろうじろ 【意味】 物事のやり方はいろいろあるのだから、やり方について...

「さ」で始まることわざ

「さ」で始まることわざ「塞翁が馬」の意味(出典・故事・類義語・英語訳) 【ことわざ】 塞翁が馬 【読み方】 さいおうがうま 【意味】 人生は吉凶・禍福が予測できないことのたとえ。塞翁失馬。 【出典】 「淮南子・人間訓」より。 【故事】 中国北...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「子を持って知る親の恩」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 子を持って知る親の恩 【読み方】 こをもってしるおやのおん 【意味】 子を持って、育てる苦労をしてみると、はじめて親から受けた恩が実感できて感謝す...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「コロンブスの卵」の意味(故事) 【ことわざ】 コロンブスの卵 【読み方】 ころんぶすのたまご 【意味】 一見簡単そうなことでも、最初にそれを思いついて実行するのは難しいということ。 【故事】 アメリカ大陸の発見はだれで...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「転んでもただでは起きぬ」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 転んでもただでは起きぬ 【読み方】 ころんでもただではおきぬ 【意味】 たとえ失敗しても、必ず何か利益を得ようとすること。欲張りな人や、根性のある人をさ...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「転ばぬ先の杖」とは 読み方・意味 ことわざ:転ばぬ先の杖 読み方:ころばぬさきのつえ 意味:いざというときでも安心なように、用心して手を打っておくことのたとえ。また、そのために準備しておくもののこと。 「...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「転がる石には苔が生えぬ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 転がる石には苔が生えぬ 【読み方】 ころがるいしにはこけがはえぬ 【意味】 ①活発な行動をしている人が、常に健康で生き生きしていることのたとえ。...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「ごまめの歯軋り」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 ごまめの歯軋り 【読み方】 ごまめのはぎしり 【意味】 力のない者がいたずらに憤慨し、悔しがることのたとえ。また、その行為が無駄であるということのたとえ...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「子は三界の首枷」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 子は三界の首枷 【読み方】 こはさんがいのくびかせ 【意味】 親は子に対する愛情に引かされて、一生自由を束縛されるというたとえ。 【語源・由来】...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「子は鎹」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 子は鎹 【読み方】 こはかすがい 【意味】 父親と母親の仲が悪くても、子どもが、夫婦の仲をつなぎとめてくれるということ。 【語源・由来】 「鎹かすがい」とは材木...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「子供の喧嘩に親が出る」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 子供の喧嘩に親が出る 【読み方】 こどものけんかにおやがでる 【意味】 当事者でないのに、つまらないことに口出しして、よけいなことをするこ...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「骨肉相食む」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 骨肉相食む 【読み方】 こつにくあいはむ 【意味】 肉親どうしが争う。 【語源・由来】 「骨肉」は、骨と肉のように離れられないものの意で、親子・兄弟など、直...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「胡蝶の夢」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 胡蝶の夢 【読み方】 こちょうのゆめ 【意味】 人生のむなしいたとえ。夢、また、万物一体、主客不分の境をいう。 【語源・由来】 戦国時代、宋の国の一隅に...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「五臓六腑に沁みわたる」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 五臓六腑に沁みわたる 【読み方】 ごぞうろっぷにしみわたる 【意味】 体内すべてに沁みとおること。 【語源・由来】 五臓六腑は、五つの内臓と六つのはらわた...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「五十にして天命を知る」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 五十にして天命を知る 【読み方】 ごじゅうにしててんめいをしる 【意味】 五十歳になるとようやく天から与えられた自分の使命を悟るようになる。...

「こ」で始まることわざ

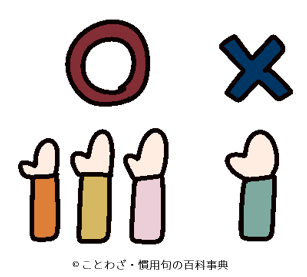

「こ」で始まることわざ【ことわざ】 五十歩百歩 【読み方】 ごじっぽひゃっぽ 【意味】 少しの違いはあることはあるが、本質的には同じことだという。 【出典】 「孟子・梁恵王上」 【語源・由来】 戦争のとき、五十歩退却した兵が百歩逃げた兵を臆病...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「虚仮の一心」の意味(英語訳) 【ことわざ】 虚仮の一心 【読み方】 こけのいっしん 【意味】 愚か者が一つの事を熱心にやりとげようとすること。 【英語訳】 Even a fool may accomplish some...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ【ことわざ】 虎穴に入らずんば虎子を得ず 【読み方】 こけつにいらずんばこじをえず 【意味】 虎の子を捕らえるには虎のいる洞穴に入らなければならないように、危険を冒さなければ大きな利益や成功は得られないということ。 【出...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ【ことわざ】 故郷へ錦を飾る 【読み方】 こきょうへにしきをかざる 【意味】 立身出世して故郷に帰る。故郷をはなれていた者が、出世して故郷に帰る。故郷へは錦の袴を着て帰る。 【語源・由来】 「錦」は金糸銀糸で華やかな模様...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「紺屋の白袴」とは 読み方・意味 ことわざ:紺屋の白袴 読み方:こうやのしろばかま 意味:他人のために忙しく働き、自分のことまで手がまわらないことのたとえ。 「紺屋の白袴(こうやのしろばかま)」は、他人のた...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「紺屋の明後日」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 紺屋の明後日 【読み方】 こうやのあさって 【意味】 約束の期限があてにならないこと。転じて、約束の期限があてにならないこと。 【語源・由来】 「紺屋」は...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ【ことわざ】 弘法筆を選ばず 【読み方】 こうぼうふでをえらばず 【意味】 何かの達人は、まわりのようすや道具などに関係なく、いつも立派にできるということ。 【語源・由来】 能書家の弘法大師こうぼうだいしはどんな筆であっ...

「こ」で始まることわざ

「こ」で始まることわざ「弘法にも筆の誤り」とは 読み方・意味 ことわざ:弘法にも筆の誤り 読み方:こうぼうにもふでのあやまり 意味:どんなに熟練した達人でも、ときには失敗するというたとえ。 「弘法にも筆の誤り」とは、どんなに優れ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「孔子の倒れ」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 孔子の倒れ 【読み方】 くじのたおれ 【意味】 孔子のような聖人でも失敗することがあるということ。 【語源・由来】 孔子ほどの聖人君子でもつまづくこ...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「草を打って蛇を驚かす」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 草を打って蛇を驚かす 【読み方】 くさをうってへびをおどろかす 【意味】 草むらを棒などで打ち、潜んでいた蛇を驚かすことで、何気なくしたことが思い...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「草木も眠る丑三つ時」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 草木も眠る丑三つ時 【読み方】 くさきもねむるうしみつどき 【意味】 とてもひっそりと静まり返って、お化けでも出そうな気味の悪い真夜中のこと。 【語源・由来...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「愚公山を移す」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 愚公山を移す 【読み方】 ぐこうやまをうつす 【意味】 地味な努力でも、たゆまず続ければ、どんな大事でも成し遂げることができるというたとえ。 【語源...

「く」で始まることわざ

「く」で始まることわざ「空谷の跫音」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 空谷の跫音 【読み方】 くうこくのきょうおん 【意味】 人の気配がなかった静かな谷間で聞く足音のことで、寂しい日々を送っているところへ訪問客があったり、便りがあ...

「き」で始まることわざ

「き」で始まることわざ「金時の火事見舞い」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 金時の火事見舞い 【読み方】 きんときのかじみまい 【意味】 酒に酔って真っ赤になったことのたとえ。 【語源・由来】 「金時」は五月人形にもなっている...

「き」で始まることわざ

「き」で始まることわざ「金石の交わり」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 金石の交わり 【読み方】 きんせきのまじわり 【意味】 堅く破れることのない友情。金石の交。 【語源・由来】 金属も石も堅く、容易に割れないことから...

「き」で始まることわざ

「き」で始まることわざ「槿花一日の栄」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 槿花一日の栄 【読み方】 きんかいちじつのえい 【意味】 木槿(ムクゲ)の花は朝開いて夕方にはしぼむ。そのはかなさを人の世の栄華のはかなさにたとえたもの。...

「き」で始まることわざ

「き」で始まることわざ「義を見てせざるは勇無きなり」の意味(出典・対義語・英語訳) 【ことわざ】 義を見てせざるは勇無きなり 【読み方】 ぎをみてせざるはゆうなきなり 【意味】 そうするのが人間として正しい道だとわかっていながら、自分の利益や...

「き」で始まることわざ

「き」で始まることわざ「軌を一にする」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 軌を一にする 【読み方】 きをいつにする 【意味】 前の車が通った車輪の上を後ろの車がなぞるように進むという意味で、同じ行き方、同じ立場をとること。 両方...

「よ」で始まる慣用句

「よ」で始まる慣用句【慣用句】 横槍を入れる 【読み方】 よこやりをいれる 【意味】 はたから文句をつける 「横槍を入れる」の使い方 「横槍を入れる」の例文 最初から、研究所が横槍を入れてくることはわかっていたことじゃないか。 健太くんは、...

「よ」で始まる慣用句

「よ」で始まる慣用句「横車を押す」の意味(語源由来) 【慣用句】 横車を押す 【読み方】 よこぐるまをおす 【意味】 道理に合わないことを無理に押し通すこと。 【語源由来】 車を横に押しても進まないことから。 「横車を押す」の解説 「横車を...

「ゆ」で始まる慣用句

「ゆ」で始まる慣用句【慣用句】 弓を引く 【読み方】 ゆみをひく 【意味】 目上の人や尊敬する人に背いたり、反抗すること。 「弓を引く」の使い方 「弓を引く」の例文 明智光秀は本能寺で信長に弓を引いた。 部下に弓を引かれるなんて、気の毒な奴...

「や」で始まる慣用句

「や」で始まる慣用句【慣用句】 矢面に立つ 【読み方】 やおもてにたつ 【意味】 質問、非難や攻撃などをまともに受ける立場に立つこと。 「矢面に立つ」の使い方 「矢面に立つ」の例文 秘書は、長年仕えた政治家をかばい、矢面に立つことを選んだ。...

「も」で始まる慣用句

「も」で始まる慣用句【慣用句】 門を叩く 【読み方】 もんをたたく 【意味】 弟子入りを願って訪れること。 「門を叩く」の使い方 「門を叩く」の例文 彼は、有名な作家だったので、年に何人か彼の家の門を叩くものがあったが、今のところ弟子をとる...

「お」で始まる慣用句

「お」で始まる慣用句「御眼鏡にかなう」の意味 【慣用句】 御眼鏡にかなう 【読み方】 おめがねにかなう 【意味】 目上の人に評価されて、期待されること。 「御眼鏡にかなう」の解説 「御眼鏡にかなう」の使い方 「御眼鏡にかなう」の例文 彼は、...

「ま」で始まる慣用句

「ま」で始まる慣用句「枕を高くして寝る」の意味とは?(出典・故事) 【慣用句】 枕を高くして寝る 【読み方】 まくらをたかくしてねる 【意味】 すっかり安心して眠ること。 【出典】 史記[張儀伝] 「枕を高くして寝る」の故事 【故事】 中国...

「み」で始まる慣用句

「み」で始まる慣用句【慣用句】 御輿を担ぐ 【読み方】 みこしをかつぐ 【意味】 他人をおだてて持ち上げる。 「御輿を担ぐ」の使い方 「神輿を担ぐ」の例文 みんなに御輿を担がれて、町会長になったのだが、まんざらいやな気分ではない。 彼は御輿...

「へ」で始まる慣用句

「へ」で始まる慣用句【慣用句】 平行線を辿る 【読み方】 へいこうせんをたどる 【意味】 意見などが、話し合っても折り合わないこと。 「平行線を辿る」の使い方 「平行線を辿る」の例文 両者は交渉のテーブルについたが、お互いの主張はしばらく平...

「ふ」で始まる慣用句

「ふ」で始まる慣用句【慣用句】 船を漕ぐ 【読み方】 ふねをこぐ 【意味】 いねむりをすること 【語源・由来】 人がいねむりをするときの姿は、体を前後にゆらして船を漕ぐ様子に似ていることから。 「船を漕ぐ」の使い方 「船を漕ぐ」の例文 帰り...

「ふ」で始まる慣用句

「ふ」で始まる慣用句【慣用句】 筆が立つ 【読み方】 ふでがたつ 【意味】 文章を書くのが上手である。 「筆が立つ」の使い方 「筆が立つ」の例文 筆が立つ父は、新聞の投稿欄に自分の意見を投稿して、謝礼の図書カードをもらうことを趣味としている...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 羽目を外す 【読み方】 はめをはずす 【意味】 調子にのって、程度が過ぎる。 「羽目を外す」の使い方 「羽目を外す」の例文 普段、あれだけ頑張っているんだから、たまには羽目を外すのもいいんじゃないかな。 羽目...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 橋を渡す 【読み方】 はしをわたす 【意味】 仲立ちをする 「橋を渡す」の使い方 「橋を渡す」の例文 あのカフェは周辺のお店の橋を渡す役を果たしていて、いろんなお店の力を借りて、町おこしのイベントを行ったりし...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 箸の上げ下ろし 【読み方】 はしのあげおろし 【意味】 細かな一挙一動 「箸の上げ下ろし」の使い方 「箸の上げ下ろし」の例文 箸の上げ下ろしまで注意していると後輩たちに煙たがられるよ。 箸の上げ下ろしまで生徒...

「ね」で始まる慣用句

「ね」で始まる慣用句【慣用句】 螺子を巻く 【読み方】 ねじをまく 【意味】 ゆるんだ態度や気持ちを引き締めること。 「螺子を巻く」の使い方 「螺子を巻く」の例文 僕は一人で会社に残り、原稿を仕上げようと螺子を巻いた。 健太くんは、時々螺子...

「た」で始まる慣用句

「た」で始まる慣用句【慣用句】 盾を突く 【読み方】 たてをつく 【意味】 反抗する、手向かう、抵抗すること。 「盾を突く」の使い方 「盾を突く」の例文 中学生になってから、子供が盾を突いてばかりで精神的に参るが成長のあかしなのだ。 一応言...

「て」で始まる慣用句

「て」で始まる慣用句【慣用句】 天井知らず 【読み方】 てんじょうしらず 【意味】 物価や相場などの高騰が止まらないこと。 「天井知らず」の使い方 「天井知らず」の例文 新政権にかわってから、株価が天井知らずの勢いで高騰している。 ひどいイ...

「た」で始まる慣用句

「た」で始まる慣用句【慣用句】 箍を締める 【読み方】 たがをしめる 【意味】 ゆるんだ気もちや規律を引き締める。 「箍を締める」の使い方 「箍を締める」の例文 学校のテストが終わって大喜びしている生徒たちに、本当のテストである受験はもうす...

「そ」で始まる慣用句

「そ」で始まる慣用句【慣用句】 底が浅い 【読み方】 そこがあさい 【意味】 人物の力量や器量、ものごとの内容に深みがない。 「底が浅い」の使い方 「底が浅い」の例文 芸術家というのはもっと深いものを持っていると思っていたが、彼は底が浅い男...

「た」で始まる慣用句

「た」で始まる慣用句「太鼓判を押す」の意味(語源由来・対義語) 【慣用句】 太鼓判を押す 【読み方】 たいこばんをおす 【意味】 間違いないと請け合うこと。確かに保証すること。 【語源由来】 太鼓のように大きなハンコを押すことから。 【対義...

「す」で始まる慣用句

「す」で始まる慣用句【慣用句】 隅に置けない 【読み方】 すみにおけない 【意味】 思いのほか才能や腕前があって、みくだしたり軽々しく扱ったりできない。油断できないこと。 「隅に置けない」の使い方 「隅に置けない」の例文 彼と雑談していると...

「し」で始まる慣用句

「し」で始まる慣用句「鎬を削る」の意味(語源由来) 【慣用句】 鎬を削る 【読み方】 しのぎをけずる 【意味】 はげしく争うこと。 【語源由来】 「しのぎ」は刀の刃と背のあいだの盛り上がった部分のこと。しのぎが削れるほど、はげしく刀を打ち合...

「け」で始まることわざ

「け」で始まることわざ「下駄を預ける」の意味(語源由来) 【ことわざ】 下駄を預ける 【読み方】 げたをあずける 【意味】 ものごとの処理を相手にすべて任せること。 【語源・由来】 はいていた下駄を預けてしまうと、自分ではどこにも行けなくなる...

「く」で始まる慣用句

「く」で始まる慣用句「釘を刺す」の意味(語源由来・類義語) 【慣用句】 釘を刺す 【読み方】 くぎをさす 【意味】 あとで問題がおこらないように、あらかじめ注意しておくこと。 【語源由来】 昔の大工は、釘を使わずに、木をうまく組み合わせて家...

「か」で始まる慣用句

「か」で始まる慣用句「壁に突き当たる」の意味 【慣用句】 壁に突き当たる 【読み方】 かべにつきあたる 【意味】 困難や障害にぶつかって行き詰まること。 「壁に突き当たる」の解説 「壁に突き当たる」の使い方 「壁に突き当たる」の例文 捜査の...

「か」で始まる慣用句

「か」で始まる慣用句「兜を脱ぐ」の意味(語源由来) 【慣用句】 兜を脱ぐ 【読み方】 かぶとをぬぐ 【意味】 相手にとてもかなわないことを認める。 【語源由来】 昔の武士は、戦で負けたとき、兜をとって敵に降参したことから。 「兜を脱ぐ」の解...

「か」で始まる慣用句

「か」で始まる慣用句「角が取れる」の意味 【慣用句】 角が取れる 【読み方】 かどがとれる 【意味】 人柄が円熟して穏やかになる。 「角が取れる」の解説 「角が取れる」の使い方 「角が取れる」の例文 気性が激しくて、よくちゃぶ台をひっくり返...

「お」で始まる慣用句

「お」で始まる慣用句「お茶を濁す」の意味(語源由来) 【慣用句】お茶を濁す 【読み方】 おちゃをにごす 【意味】 いいかげんにその場をごまかす。適当なことを言ったり、いいかげんなことをしたりして、その場をつくろってごまかすことのたとえ。 【...

「お」で始まる慣用句

「お」で始まる慣用句「大風呂敷を広げる」の意味(語源由来・類義語) 【慣用句】 大風呂敷を広げる 【読み方】 おおぶろしきをひろげる 【意味】 偉そうに大げさなことをいう。ほらをふく。 【語源由来】 風呂敷に包むような大きさの物がないのに、...

「お」で始まる慣用句

「お」で始まる慣用句「大船に乗る」の意味(語源由来・類義語) 【慣用句】 大船に乗る 【読み方】 おおぶねにのる 【意味】 心配ごとがあっても、相手を信用して、安心すること。 【語源由来】 大きな船は転覆する心配がないことから。 【類義語】...

「え」で始まる慣用句

「え」で始まる慣用句「板に付く」の意味(語源由来) 【慣用句】 板に付く 【読み方】 いたにつく 【意味】 経験を積んで、仕事や服装、動作などが、その人によく合っていること。 【語源由来】 「板」は板ばりの舞台のこと。役者が経験を積んで芸が...

「え」で始まることわざ

「え」で始まることわざ【ことわざ】 絵に描いた餅 【読み方】 えにかいたもち 【意味】 見たところは立派だが、実際は何の役にも立たないもののたとえ。 【語源・由来】 どんなに上手に描かれていても食べることができないことから。 【出典】 「三国...

「れ」で始まる慣用句

「れ」で始まる慣用句【慣用句】 レッテルを貼る 【読み方】 れってるをはる 【意味】 人物や物事を一方的に評価したり判断すること。主に悪い評価で使われることが多い。 「レッテルを貼る」の使い方 「レッテルを貼る」の例文 髪の毛を茶色くしただ...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 メスを入れる 【読み方】 めすをいれる 【意味】 ものごとを根本的から是正するために、思い切った手段をとること。きびしく追求すること。 【語源由来】 「メス」とは、医者が手術をするときに使う道具。手術をするこ...

「へ」で始まる慣用句

「へ」で始まる慣用句【慣用句】 ベストを尽くす 【読み方】 べすとをつくす 【意味】 全力を出し切ること。 「ベストを尽くす」の使い方 「ベストを尽くす」の例文 母から瓶のふたを開けてくれと頼まれたので、ベストを尽くしたが開けることができな...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 ピッチを上げる 【読み方】 ぴっちをあげる 【意味】 作業の進め方を速くすること。 「ピッチを上げる」の使い方 「ピッチを上げる」の例文 この書類を来週には部長に提出したいから、ピッチを上げて仕上げてくれたま...

「は」で始まる慣用句

「は」で始まる慣用句【慣用句】 バトンを渡す 【読み方】 ばとんをわたす 【意味】 仕事などを後任に引き継ぐ。地位を譲り渡すこと。 「バトンを渡す」の使い方 「バトンを渡す」の例文 長い年月をかけて、命のバトンを渡され、今の人類がある。 夜...

「と」で始まる慣用句

「と」で始まる慣用句【慣用句】 トップを切る 【読み方】 とっぷをきる 【意味】 他に先立って物事を始めること。 「トップを切る」の使い方 「トップを切る」の例文 インフルエンザがはやる季節が来ると、いつも、トップを切って健太くんが熱を出し...

「え」で始まる慣用句

「え」で始まる慣用句「エンジンが掛かる」の意味(語源由来) 【慣用句】 エンジンが掛かる 【読み方】 えんじんがかかる 【意味】 ものごとを始める意欲がわき、調子よく進むこと。悪かった調子がよくなってくること。 【語源由来】 「エンジン」は...

「わ」で始まる慣用句

「わ」で始まる慣用句【慣用句】 綿のように疲れる 【読み方】 わたのようにつかれる 【意味】 ひどく疲れてくたくたになるようす。 【由来】 自立できない柔らかい綿のように、疲れて立っていられない様子から。 「綿のように疲れる」の使い方 「綿...

「ま」で始まることわざ

「ま」で始まることわざ【ことわざ】 真綿で首を絞める 【読み方】 まわたでくびをしめる 【意味】 一挙に核心を突くのではなく、時間をかけてじわじわと責めることのたとえ。 【類義語】 真綿で喉を絞める 「真綿で首を絞める」の使い方 「真綿で首を...

「め」で始まる慣用句

「め」で始まる慣用句【慣用句】 目を付ける 【読み方】 めをつける 【意味】 ある人や物を気を付けてみる、注目する。 「目を付ける」の使い方 「目を付ける」の例文 彼は華やかなものが好きなので、他の人と目を付けるところが違う。 ここに目を付...

「ほ」で始まる慣用句

「ほ」で始まる慣用句【慣用句】 襤褸が出る 【読み方】 ぼろがでる 【意味】 人に知られたくない欠点や短所があらわれてしまうこと。 「襤褸が出る」の使い方 「襤褸が出る」の例文 ともこちゃんは、かしこいので、話をしていると襤褸が出そうで何度...

「ふ」で始まる慣用句

「ふ」で始まる慣用句【慣用句】 褌を締めてかかる 【読み方】 ふんどしをしめてかかる 【意味】 しっかり、心を引き締めて事に当たること。 「褌を締めてかかる」の使い方 「褌を締めてかかる」の例文 褌を締めなおしてかからねばならぬという、暗黙...

「ふ」で始まる慣用句

「ふ」で始まる慣用句【慣用句】 懐が寂しい 【読み方】 ふところがさびしい 【意味】 持っているお金が少ない。 【類義語】 懐が寒い 「懐が寂しい」の使い方 「懐が寂しい」の例文 今月は、結婚式が多かったので、ご祝儀を奮発しすぎ、懐が寂しい...

「ぬ」で始まる慣用句

「ぬ」で始まる慣用句【慣用句】 濡れ衣を着せられる 【読み方】 ぬれぎぬをきせられる 【意味】 していないのにしたといわれ、罪を負わされること。 「濡れ衣を着せられる」の使い方 「濡れ衣を着せられる」の例文 健太くんが濡れ衣を着せられたとき...

「に」で始まる慣用句

「に」で始まる慣用句【慣用句】 錦を飾る 【読み方】 にしきをかざる 【意味】 出世して故郷に帰ること。 「錦を飾る」の使い方 「錦を飾る」の例文 彼女は、息子が海外の有名なピアノコンクールで優勝して、故郷に錦を飾ることを夢見て厳しく彼を指...

「そ」で始まる慣用句

「そ」で始まる慣用句【慣用句】 袖を分かつ 【読み方】 そでをわかつ 【意味】 行動を共にしていた人とわかれる。親密だった人との関係を断つこと。 【類義語】 袂を分かつ(たもとをわかつ) 「袖を分かつ」の使い方 「袖を分かつ」の例文 健太く...

「そ」で始まる慣用句

「そ」で始まる慣用句【慣用句】 袖に縋る 【読み方】 そでにすがる 【意味】 人の同情心に訴え、助けを求める。 「袖に縋る」の使い方 「袖に縋る」の例文 けがをした子猫がいたので、子供たちは獣医さんの袖に縋って、たすけてくれるよう頼んだ。 ...

「か」で始まる慣用句

「か」で始まる慣用句「笠に着る」の意味 【慣用句】 笠に着る 【読み方】 かさにきる 【意味】 自分の後ろ盾となる人の力や自分の地位を利用して、いばること。 「笠に着る」の解説 「笠に着る」の使い方 「笠に着る」の例文 親の力を笠に着ていば...

「え」で始まる慣用句

「え」で始まる慣用句「襟を正す」の意味(語源由来・出典・類義語) 【慣用句】 襟を正す 【読み方】 えりをただす 【意味】 身なりや姿勢をきちんとする。また、今までのことを反省し、気持ちを引き締めること。 【語源由来】 昔の中国で、有名な占...

「ひ」で始まる慣用句

「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 秒読みに入る 【読み方】 びょうよみにはいる 【意味】 時間が過ぎることを、秒単位で数えること。時間的にとても差し迫っていること。 「秒読みに入る」の使い方 「秒読みに入る」の例文 病状が悪化して、健太くんの...

「ふ」で始まる慣用句

「ふ」で始まる慣用句【慣用句】 分秒を争う 【読み方】 ふんびょうをあらそう 【意味】 一分、一秒と極めて急を要すること。 「分秒を争う」の使い方 「分秒を争う」の例文 分秒を争う、新聞社とは違うから、現場の写真がどうしても欲しいわけではな...

「す」で始まる慣用句

「す」で始まる慣用句【慣用句】 寸暇を惜しむ 【読み方】 すんかをおしむ 【意味】 わずかな休みさえ惜しんで物事に取り組む。 「寸暇を惜しむ」の使い方 「寸暇を惜しむ」の例文 より多くの利益を得るために、寸暇を惜しんで働く。 気になっていた...

「き」で始まる慣用句

「き」で始まる慣用句「機が熟す」の意味 【慣用句】 機が熟す 【読み方】 きがじゅくす 【意味】 ものごとをするのにちょうどよい時期になること。 「機が熟す」の解説 「機が熟す」の使い方 「機が熟す」の例文 作品の構想はすっかり出来上がって...

「と」で始まる慣用句

「と」で始まる慣用句【慣用句】 時を待つ 【読み方】 ときをまつ 【意味】 好機が来るのを待つ。 「時を待つ」の使い方 「時を待つ」の例文 この計画でどうしても成功したいのならば、今は時を待ったほうが良いよ。 進学の話を切り出すなら、もう少...